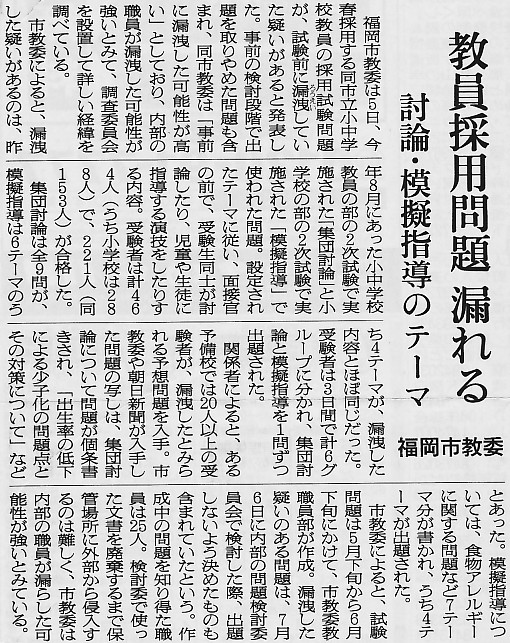

文部科学省&教育の問題

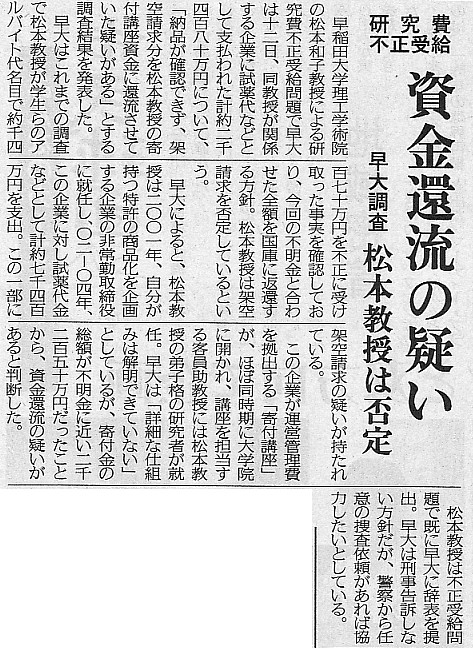

★HOME

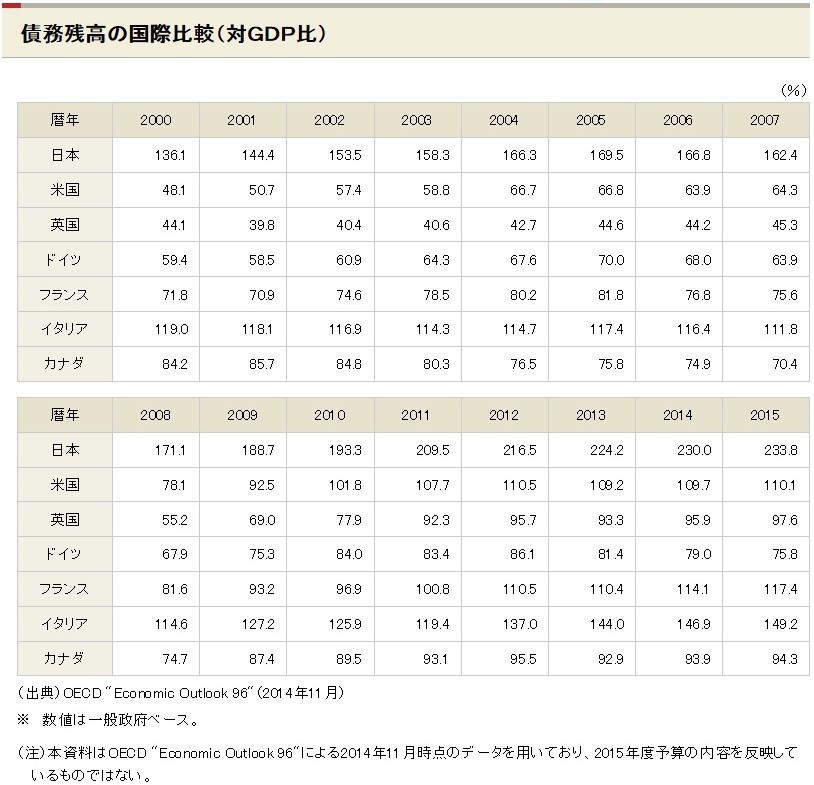

教育予算7兆増にしたから良い結果で出るわけではない。効率的に税金を使わなければならない。

「幼稚園、保育所は無償」でどのような結果を期待するのか?子供の数が増えるから、将来、

子供達から税金としてお金を取れば良いと思っているのか?先行投資とでも思っているのか?

もしお金(税金)だけを注ぎ込んで、良い結果がでなかったら負担が増えるぞ!なんでこんなに

政府のレベルは低いのか?

厚生労働省と

社会保険庁は

雇用促進事業団の無駄遣い:

私のしごと館 関西文化学術研究都市(京都府 精華・西木津地区)

を許した。多くの税金が使われ、良い結果は出ていない。文部科学省は真剣に考えるべきだ。

多額の税金を使った結果を考えなければ、一部の政治家と業者だけを喜ばす。もしかすると、

一部の政治家と業者だけを喜ばすためだけに国民は使われてきた。そして収入が減ると

キャリアや官僚達の詐欺師のような説明で国民に負担を押し付ける。このような仕組みになって

いるがそこそこに国民も良い思いもしたので誰も文句を言わなかったのかもしれない。

参考サイト

無駄遣い 私の仕事館

「私の仕事館」の段

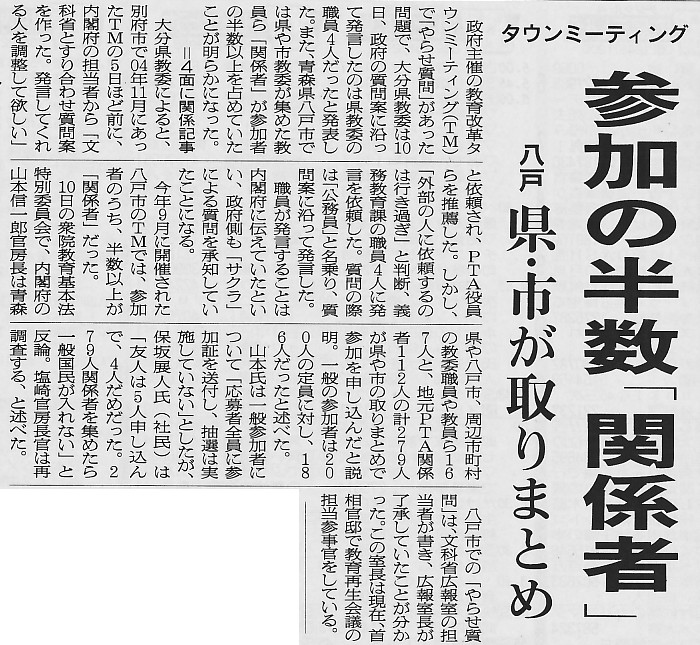

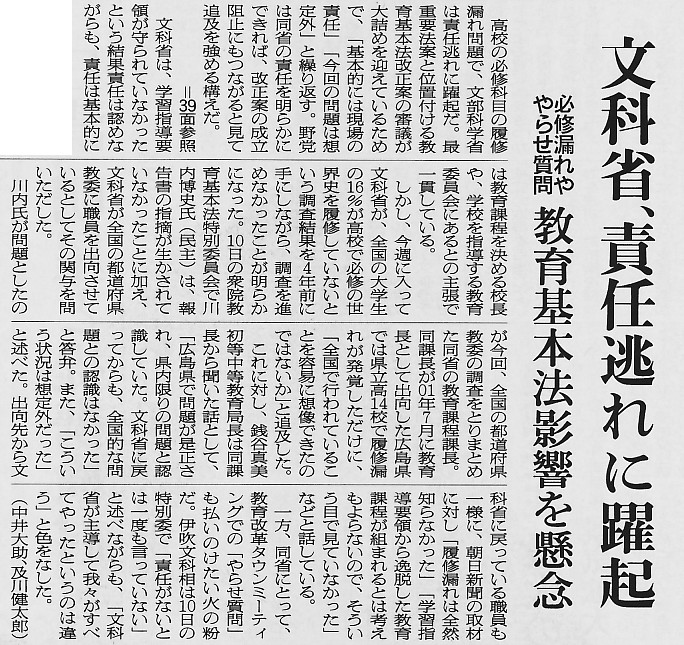

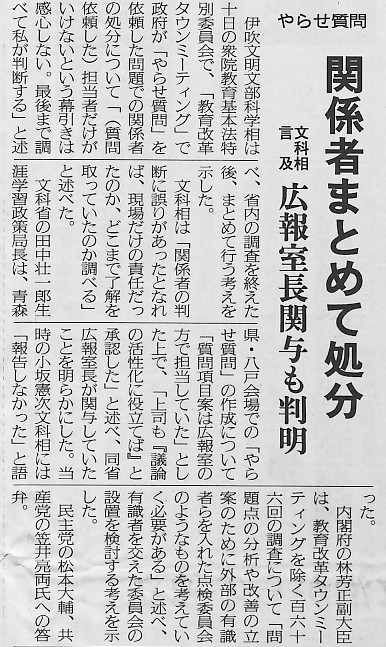

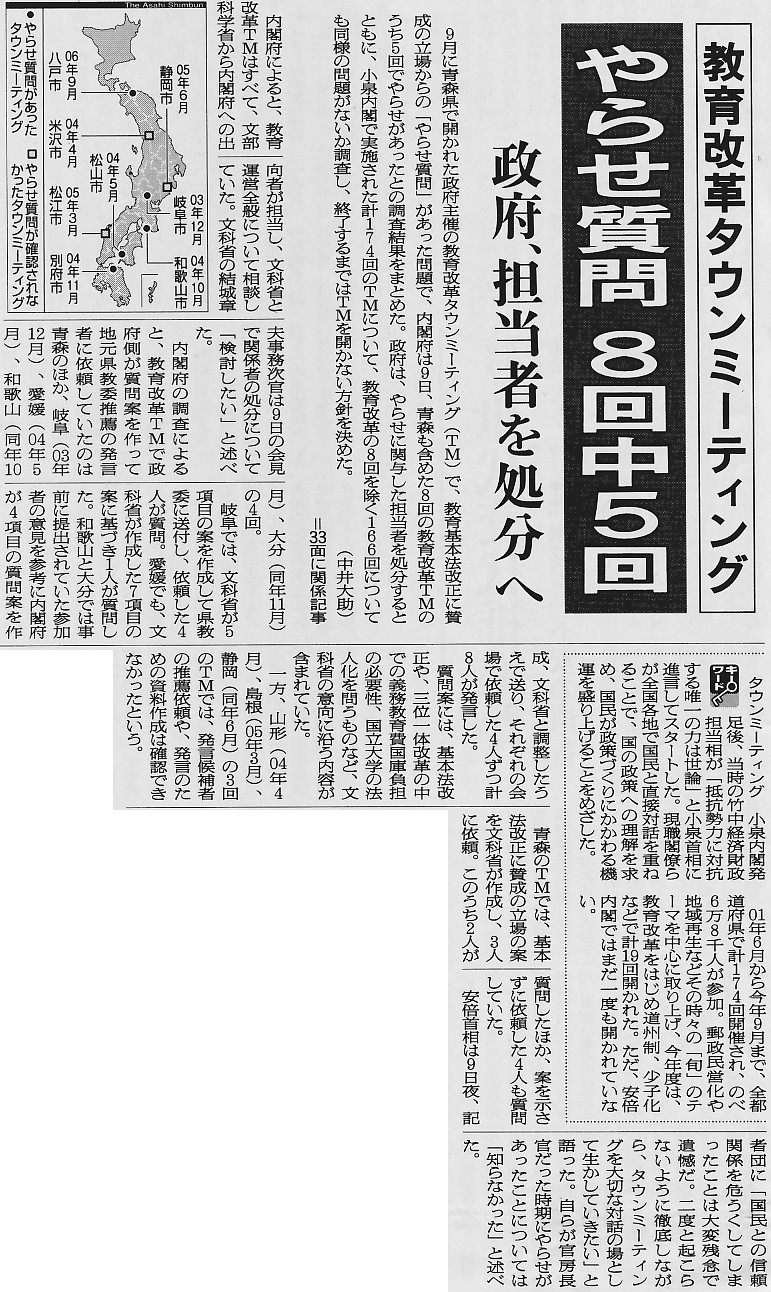

タウンミーティングでやらせを計画した文部科学省を信じてはならない良い例だ。日本政府だって信用できない。

「社会保険庁職員と社会保険事務局職員は必要なし!」

を見てもわかるが、公務員の殺害は問題だが彼らがやってきたことについて責任を取らすべきだと思う。

事故米転売事件に関して職員に対する処分も甘い。

公務員は屁理屈や納得できない言い訳でごまかしたり、逃げたりする場合が多い。まあ、

東大を卒業する段階でも社会の矛盾や世の中の裏と表が存在することを知らない学生が存在することも問題だ。

勉強だけをしていれば将来が約束された時代は終わったのだろう。国民も卒業大学だけでなく、個人の経験や

その他の点を評価する社会になるように意識を変えるべきだろう。

外国船で検索したら興味を引かれるサイトを見つけた。理系だったので地理を選択したせいもあるかもしれないが下記について最近まで知らなかった。

大学生時代、英語の能力を伸ばすためにアメリカの大学で世界史を取ったことがある。日本で習った内容と違っている箇所も多くありショックを受けた。

自分が取っている世界史の内容を多くの日本人は全く知らないだろうについてだ。教授は、「事実は1つかもしれないが、勝国と敗国の違う立場で

書かれている歴史が違う。唯一の事実であっても見る角度、又は、書く者の立場で記載される内容は違ってくる。不都合な事実は削除、又は、抹消され、

歴史として記載される。多くの歴史は勝国の歴史であることを理解するべきだ。」と言っていた。「プロパガンダにも注意して個々が判断しないと間違った

方向へ進んでいくことをとめる事が出来ない。」とも言っていた。昔の事だから大体の内容しか覚えていない。受験勉強に必要な事しか教えられなかった

自分にとっては凄く新鮮で今でもいろいろな事を考えたり、判断する時に思い出す。

下記の情報がどこまで正しいのか調べていないので良くわからないが、少なくとも下記の内容は日本の権力を持つ人々や教育関係者達が知られなくないない内容

なのであろう。また、キリスト教関係者達もアメリカで原爆の投下が正当化されている事と同じで事実に触れたくないのかもしれない。アフリカから黒人が

奴隷としてアメリカや南米に移送されて事実を考えると、日本人やアジア人が奴隷として売られてもおかしくない。アメリカのインディアンの問題も

同じ次元であると思う。同じ人間と思っていないのでそのような扱いをしたのであろう。

同じ問題ではないが、推測させるような出来事は現在もある。

下記が事実であるようなので日本政府は日本の歴史についてもっと教えようとしているのなら、下記についても教えるべきである。

フロイスは、日本全国を歩き回って『日欧文化比較論』という報告書を本国に提出した。

宣教師達は、例外なく日本人女性に貞操観念がない事に呆れる所か嫌悪した。

「ヨーロッパでは未婚の女性の最高の名誉と尊さは貞操であり、またその純潔が冒されない貞潔さである。日本の女性は処女の純潔を少しも重んじない。それを欠いても名誉も失わなければ、結婚もできる」

男尊女卑の儒教観念が社会を息苦しく縛っていない時代、男と女はお互いが気に入れば結婚するが、夫は外で幾人の女性と関係を持ち、妻は夫が不在であれば不特定多数の男を家に忍び込ませて関係を持っていた。

そうした分別なき生殖本能で、日本の人口は減る事なく増え続けた。

事実。儒教倫理が日本社会を閉鎖的に支配した江戸時代、それ以前の性風俗が乱れていた時代に比べて人口は概ね安定していた。

省略

ミゲル千々石「旅先の先々で、売られて奴隷の境遇に落ちた日本人を親しく見た時には、道義を一切忘れて血と言葉を同じゅうする同胞を、さながら牛か馬の様に、こんな安い値で売り飛ばす我が民族への激しい義憤の念に燃え立たざるを得なかった」…後に、イエズス会を脱会し、キリシタンを捨てた。幾たびか命を狙われ、身を寄せていたキリシタン大名の有馬氏からも領地から追放された。

日本人は、奴隷として売られ、自由を奪われ、人間としての尊厳が踏みにじられていた。

省略

古代から、九州各地から朝鮮へ売られて行った女性や子供達を「唐行き」といわれ、海外に売る日本製品がなかった時代には日本人が奴隷として売られていた。

南蛮人が来るまで、九州の諸大名は、明国は陸禁海禁政策を取っていた為に日本人を奴隷として朝鮮に売っていた。

朝鮮は、正統派儒教から日本を文明度の低い野蛮人と見下していた為に、日本人を奴隷として購入し、自分の家僕にするか、中国人奴隷商人に高額で売っていた。

明国にしろ朝鮮にしろ、日本と交易してどうしても買いたいと思うような日本産はなかった。

ポルトガル商船で日本を訪れた東南アジア人達は、日本人は安いとして買って帰国し、地元で奴隷として高く売って金を稼いでいた。

東南アジアも、奴隷として日本人を買う意外で欲しい日本産はなかった。

朝鮮に売られる「唐行き」が途絶えた後、東南アジアへ売られる事が「唐行き」とされた。

豊臣秀吉も、徳川家康も、日本人を奴隷として売られて行く事を止める為に外交政策を行った。

省略

多くの大名は、南蛮人に最新兵器の購入を申し込み、引き換えに領地内での布教を許可した。

一部の大名は、より多くの武器を購入するべく驚喜して洗礼を受け、キリシタン大名となった。

コエリョ神父は、イエズス会の軍事力を誇示する為に豊臣秀吉に軍艦を見せたが、購入仲介の要請を拒否した。

オルガンティーノは、日本における布教活動の保護と引き換えに軍艦2隻を提供すると、豊臣秀吉に提言した。

鬼塚英昭著「天皇のロザリオ」(P249~257)は次のように述べている。

「徳富蘇峰の『近世日本国民史』の初版に、秀吉の朝鮮出兵従軍記者の見聞録がのっている。

『キリシタン大名、小名、豪族たちが、火薬がほしいぱかりに女たちを南蛮船に運び、獣のごとく縛って船内に押し込むゆえに、

女たちが泣き叫ぴ、わめくさま地獄のごとし』。ザヴィエルは日本をヨーロッパの帝国主義に売り渡す役割を演じ、

ユダヤ人でマラーノ(改宗ユダヤ人)のアルメイダは、日本に火薬を売り込み、

交換に日本女性を奴隷船に連れこんで海外で売りさばいたボスの中のボスであつた。

キリシタン大名の大友、大村、有馬の甥たちが、天正少年使節団として、ローマ法王のもとにいったが、

その報告書を見ると、キリシタン大名の悪行が世界に及んでいることが証明されよう。

『行く先々で日本女性がどこまでいっても沢山目につく。

ヨーロッパ各地で50万という。肌白くみめよき日本の娘たちが秘所まるだしにつながれ、

もてあそばれ、奴隷らの国にまで転売されていくのを正視できない。

鉄の伽をはめられ、同国人をかかる遠い地に売り払う徒への憤りも、もともとなれど、

白人文明でありながら、何故同じ人間を奴隷にいたす。

ポルトガル人の教会や師父が硝石(火薬の原料)と交換し、インドやアフリカまで売っている』と。

日本のカトリック教徒たち(プロテスタントもふくめて)は、キリシタン殉教者の悲劇を語り継ぐ。

しかし、かの少年使節団の書いた(50万人の悲劇)を、

火薬一樽で50人の娘が売られていった悲劇をどうして語り継ごうとしないのか。

キリシタン大名たちに神杜・仏閣を焼かれた悲劇の歴史を無視し続けるのか。

数千万人の黒人奴隷がアメリカ大陸に運ばれ、数百万人の原住民が殺され、

数十万人の日本娘が世界中に売られた事実を、今こそ、日本のキリスト教徒たちは考え、語り継がれよ。

その勇気があれぱの話だが」。

日本の歴史教科書はキリシタンが日本の娘を50万人

も海外に奴隷として売った事は教えないのはなぜか?

2006年1月27日 金曜日

◆日本宣教論序説(16) 2005年4月 日本のためのとりなし

わたしは先に第4回「天主教の渡来」の中で、日本におけるキリシタンの目覚ましい発展と衰退の概略を述べました。しかし、ここではキリシタンがたどった土着化の過程について考察してみたいと思います。後で詳しく述ぺますが、わたしの先祖はキリシタンでありました。わたしは伊達政宗の領地であった岩手県藤沢町大籠(おおかご)地区での大迫害で生き残ったかくれキリシタンの末裔です。

今はプロテスタントの牧師ですが、わたしの中にはキリシタンの血が流れていると思います。三年前の夏、父の郷里藤沢町を初めて訪問してこの事実を知ってから、キリシタンについてのわたしの関心は以前より深くなりました。そしてキリシタンについての知識も少し増えました。四百年前のキリシタンを知ることが現代のわたしたちと深く関わってくると思いますので、先ず追害の理由から始めたいと思います。

◆1.キリシタン遣害の理由

宣教師ルイス・フロイスが暴君と呼ぶ豊臣秀吉が「伴天連(ばてれん)追放令」を発したのは、1587年7月24日(天正15年6月19目)でした。これは天正(てんしょう)の禁令として知られる第1回のキリシタン禁止令です。それ以後徳川時代にかけて、次々に発せられた禁止令の理由をまとめると、次の五つになるでしょう。

(1)植民地政策

キリシタンの宣教は西欧諸国の植民地政策と結びついていました。それは、初めに宣教師を送ってその国をキリスト教化し、次に軍隊を送って征服し植民地化するという政策です。秀吉は早くもそのことに気づいて主君信長に注意をうながしています。

ポノレトガル、スペインのようなカトリック教国は強力な王権をバックに、大航海時代の波に乗ってすばらしく機能的な帆船や、破壌力抜群の大砲を武器として、世界をぐるりと囲む世界帝国を築き上げていました。その帝国が築き上げた植民地や、その植民地をつなぐ海のルートを通って、アジアでの一獲千金を夢見る冒険家たちが、何百、何千とビジネスに飛ぴ出していきました。

そうした中にカトリックの宣教師たちも霊魂の救いを目指して、アジアに乗り出して行ったのです。彼らが求めたのは、霊魂の救いだけではなく、経済的利益でもありました。

ザビエルがゴアのアントニオ・ゴメス神父に宛てた手紙から引用すると、

「神父が日本へ渡航する時には、インド総督が日本国王への親善とともに献呈できるような相当の額の金貨と贈り物を携えてきて下さい。もしも日本国王がわたしたちの信仰に帰依することになれぱ、ポルトガル国王にとっても、大きな物質的利益をもたらすであろうと神かけて信じているからです。堺は非常に大きな港で、沢山の商人と金持ちがいる町です。日本の他の地方よりも銀か金が沢山ありますので、この堺に商館を設けたらよいと思います」(書簡集第93)

「それで神父を乗せて来る船は胡椒をあまり積み込まないで、多くても80バレルまでにしなさい。なぜなら、前に述ぺたように、堺の港についた時、持ってきたのが少なけれぱ、日本でたいへんよく売れ、うんと金儲けが出来るからです」(書簡集第9)。

ザビエルはポルトガル系の改宗ユダヤ人(マラーノ)だけあって、金儲けには抜け目ない様子が、手紙を通じても窺われます。ザビエル渡来の三年後、ルイス・デ・アルメイダが長崎に上陸しました。この人も改宗ユダヤ人で、ポルトガルを飛ぴ出してから世界を股にかけ、仲介貿易で巨額の富を築き上げましたが、なぜか日本に来てイエズス会の神父となりました。彼はその財産をもって宣教師たちの生活を支え、育児院を建て、キリシタン大名の大友宗瞬に医薬品を与え、大分に病院を建てました。

(2)奴隷売買

しかし、アルメイダが行ったのは、善事ばかりではなく、悪事もありました。それは奴隷売買を仲介したことです。わた〕まここで、鬼塚英昭著「天皇のロザリオ」P249~257から、部分的に引用したいと思います。

「徳富蘇峰の『近世日本国民史』の初版に、秀吉の朝鮮出兵従軍記者の見聞録がのっている。『キリシタン大名、小名、豪族たちが、火薬がほしいぱかりに女たちを南蛮船に運び、獣のごとく縛って船内に押し込むゆえに、女たちが泣き叫ぴ、わめくさま地獄のごとし』。ザヴィエルは日本をヨーロッパの帝国主義に売り渡す役割を演じ、ユダヤ人でマラーノ(改宗ユダヤ人)のアルメイダは、日本に火薬を売り込み、交換に日本女性を奴隷船に連れこんで海外で売りさばいたボスの中のボスであつた。

キリシタン大名の大友、大村、有馬の甥たちが、天正少年使節団として、ローマ法王のもとにいったが、その報告書を見ると、キリシタン大名の悪行が世界に及んでいることが証明されよう。

『行く先々で日本女性がどこまでいっても沢山目につく。ヨーロッパ各地で50万という。肌白くみめよき日本の娘たちが秘所まるだしにつながれ、もてあそばれ、奴隷らの国にまで転売されていくのを正視できない。鉄の伽をはめられ、同国人をかかる遠い地に売り払う徒への憤りも、もともとなれど、白人文明でありながら、何故同じ人間を奴隷にいたす。ポルトガル人の教会や師父が硝石(火薬の原料)と交換し、インドやアフリカまで売っている』と。

日本のカトリック教徒たち(プロテスタントもふくめて)は、キリシタン殉教者の悲劇を語り継ぐ。しかし、かの少年使節団の書いた(50万人の悲劇)を、火薬一樽で50人の娘が売られていった悲劇をどうして語り継ごうとしないのか。キリシタン大名たちに神杜・仏閣を焼かれた悲劇の歴史を無視し続けるのか。

数千万人の黒人奴隷がアメリカ大陸に運ばれ、数百万人の原住民が殺され、数十万人の日本娘が世界中に売られた事実を、今こそ、日本のキリスト教徒たちは考え、語り継がれよ。その勇気があれぱの話だが」。

(以上で「天皇の回ザリオ」からの引用を終ります)

わたしはこれまで各種の日本キリシタン史を学んで来ましたが、この『天皇のロザリオ」を読むまでは、「奴隷」の内容について知りませんでした。しかし、こういう事実を知ったからには、同じキリスト教徒として真摯な態度で語り継いで行きたいと思います。

なお今年の1月30日に、第5版が発行された、若菜みどり著「クアトロ・ラガッツィ(四人の少年の意)」(天正少年使節と世界帝国)P.414~417」に奴隷売買のことが報告されていますが、徳當蘇峰「近世日本国民史豊臣時代乙篇P337-387」からの引用がなされているにもかかわらず、「火薬一樽につき日本娘50人」の記録は省かれています。

そして、「植民地住民の奴隷化と売買というビジネスは、白人による有色人種への差別と資本力、武カの格差という世界の格差の中で進行している非常に非人間的な『巨悪』であった。英雄的なラス・カサスならずとも、宣教師はそのことを見逃すことができず、王権に訴えてこれを阻止しようとしたがその悪は利益をともなっているかぎり、そして差別を土台としているかぎり、けっしてやむものではなかった」(p.416〉と説明して、売られた女性たちの末路の悲惨さを記しています。かなり護教的な論調が目立つ本です。

秀吉は準管区長コエリヨに対して、「ポルトガル人が多数の日本人を奴隷として購入し、彼らの国に連行しているが、これは許しがたい行為である。従って伴天遠はインドその他の遠隔地に売られて行ったすぺての日本人を日本に連れ戻せ」と命じています。

(3)巡回布教

更に秀吉は、「なぜ伴天連たちは地方から地方を巡回して、人々を熱心に煽動し強制し'て宗徒とするのか。今後そのような布教をすれば、全員を支那に帰還させ、京、大阪、堺の修道院や教会を接収し、あらゆる家財を没収する」と宣告しました。

(4)神杜仏閣の破壊

更に彼は、なぜ伴天連たちは神杜仏閣を破壊し神官・僧侶らを迫害し、彼らと融和しようとしないのか」と問いました。神杜仏閣の破壊、焼却は高山右近、大友宗瞬などキリシタン大名が大々的にやったことです。これは排他的唯一神教が政治権カと緒ぴつく時、必然的に起こる現象でしょうか。

(5)牛馬を食べること

更に彼は、なぜ伴天連たちは道理に反して牛馬を食ぺるのか。馬や牛は労働力だから日本人の大切な力を奪うことになる」と言いました。

以上秀吉からの五つの詰問にたいする、コエリヨの反応は極めて傲慢で、狡猪な、高をくくった返答でした。高山右近を初め多くのキリシタン大名たちはコエリヨを牽制しましたが、彼は彼らの制止を聞き入れず、反って長崎と茂木の要塞を強化し、武器・弾薬を増強し、フイリピンのスペイン総督に援軍を要請しました。

これは先に巡察使ヴァリニヤーノがコエリヨに命じておいたことでした。しかし、かれらの頼みとする高山右近が失脚し、長崎が秀吉に接収されるという情勢の変化を見てヴァリニヤーノは、戦闘準備を秀吉に知られないうちに急遽解除しました。

これらの経過を見れば、ポルトガル、スペイン両国の侵略政策の尖兵として、宣教師が送られて来たという事実を認めるほかないでしょう。これらの疑問は豊臣時代だけでなく、徳川時代300年の間においても、キリシタンは危険であり、キリシタンになればどんな残酷な迫害を受けるかわからないという恐怖心を日本人全体に植え付けることになり、キリスト教の日本への土着化を妨げる要因になったと言えるでしょう。(後略)

◆バテレン追放令 2002年7月9日 北國新聞

もう1つの国内向けとみられる法令は11カ条からなっている。一条から九条までの内容は▽キリシタン信仰は自由であるが、大名や侍が領民の意志に反して改宗させてはならない▽一定の土地を所有する大名がキリシタンになるには届けが必要▽日本にはいろいろ宗派があるから下々の者が自分の考えでキリシタンを信仰するのはかまわない―などと規定する。

注目すべきは次の十条で、日本人を南蛮に売り渡す(奴隷売買)ことを禁止。十一条で、牛馬を屠殺し食料とするのを許さない、としていることである。

以上の内容からは▽右近が高槻や明石で行った神社仏閣の破壊や領民を改宗させたことを糾弾▽有力武将を改宗させたのはほとんどが右近によってで、右近に棄教をさせることで歯止めがかかると見た▽バテレン船で現実に九州地方の人々が外国に奴隷として売られていること―などが分かる。秀吉の追放令は、ある意味で筋の通った要求だった。

さらに重要なのは、日本の民と国土は、天下人のものであり、キリシタン大名が、勝手に教会に土地を寄付したり、人民を外国に売ることは許されないということである。天下統一とは、中央集権国家の確立にほかならない。キリシタンは、その足元を乱す、かつての一向宗と同じ存在になる危険性があると秀吉が感じていたことがわかる。

「バテレン追放令」は、キリシタンが対象であるかのように見えて、実は日本が新しい時代を迎えるため何が課題かを暗示する極めて重要な出来事だったのである。

(私のコメント)

今年のNHKの大河ドラマは山内一豊が主人公ですが、信長、秀吉、家康の時代のドラマです。また同じNHKでは「そのとき歴史は動いた」と言う番組でも戦国時代のことをよく取り扱います。その中で秀吉とキリシタンの関係を扱ったものがありましたが、日本の娘などがキリシタンによって奴隷として売りさばかれた事は扱わなかった。

この事は、さまざまな文献資料によっても証明されているから事実なのですが、日本の歴史教科書でも、秀吉のキリシタン弾圧は教えても、日本女性が奴隷としてキリシタンたちが海外売りさばいた事は教えないのはなぜか。そうでなければ秀吉がなぜキリシタン弾圧に乗り出したかが分からない。

ましてや宣教師のザビエルなどが改宗ユダヤ人であることなどと指摘するのは歴史教科書やNHKなどでは無理だろう。しかしこのようなことを教えないからユダヤ人がなぜヨーロッパで差別されるのかが分からなくなる。彼らは金になれば何でもやるところは現代でも変わらない。

なぜこのような事実が歴史として教えられないかと言うと、やはりGHQなどによる歴史の改ざんが行なわれて、キリスト教や白人などへのイメージが悪くなるからだろう。もちろんキリシタン大名などの協力があったから日本女性を奴隷として売りさばいたのだろうが、彼らは日本人の顔をしたキリシタンだった。

おそらく大河ドラマでも高山右近などのキリシタン大名が出てくるだろうが、娘たちを火薬一樽で娘50人を売った事などはドラマには出てこないだろう。しかしこのようなことがキリスト教に対する日本国民のイメージが悪くなり、キリスト教は日本ではいくら宣教師を送り込んでも1%も信者が増えない。かつてキリスト教は人さらいをした宗教と言うDNAが埋め込まれてしまったのだろう。

歴史教科書などではキリスト教弾圧を単なる異教徒排斥としか教えていませんが、信長にしても秀吉にしてもキリシタンに対しては最初は好意的だった。しかし秀吉に宣教師たちの植民地への野心を見抜かれて、だんだん危険視するようになり制限を設けたが、神社仏閣の破壊や日本人を奴隷として売りさばく事が秀吉の怒りに触れて弾圧するようになったのだ。

現代にたとえれば竹中平蔵などがキリシタン大名として宣教師たちの手先となって働いているのと同じであり、日本の銀行や保険会社などを外資系ファンドなどに売りさばいてしまった。戦国時代に日本の娘を奴隷として売りさばいたのと同じ行為であり、竹中平蔵は高山右近であり、アルメイダのような改宗ユダヤ人が日本乗っ取りを狙っている。

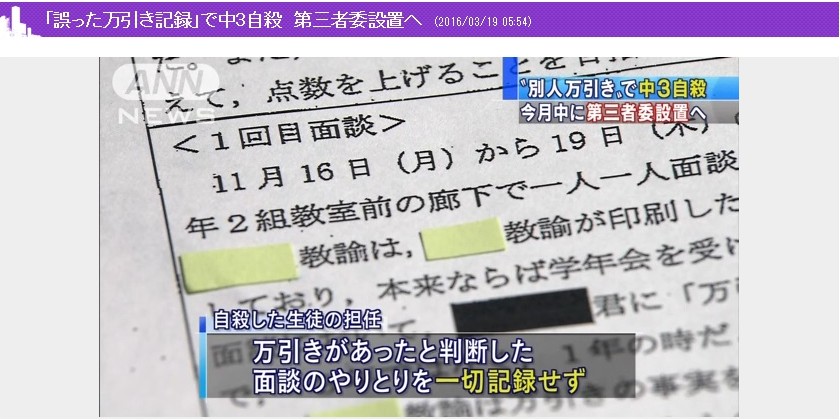

ヤフーのコメントにいろいろなコメントがあるが、「制度などへの認識不足があり、不適切な説明」は隠ぺいしようとした側の言葉、嘘の説明以外の表現は正確な表現ではない。制度などへの認識不足な関係者は降格で良い。何らかの重い処分が必要だと思う。これだけの事をして、「制度などへの認識不足があり、不適切な説明」で逃げられると思っている人間達は排除した方が良いと思う。このような人間達はいなくならないが、明確になったケースでは排除するべきだと思う。教師不足とか関係ない。悪質な対応を取る教育関係者は少なくとも降格、そして、普通の教員から再スタートすれば良い。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

jsr*****

いつも思うが、いじめを隠す意味が分からない。

いじめはいじめた本人が悪いのであって、相談を受けたり報告をした教師が責められるようなことはあってはいけない。というか、責めることがそもそも間違っている。ただ、世論はそんなに責めていないと思う。

一部の被害者の親だったり、教育委員会や上司の教諭が責めているだけ。

一丸となっていじめっ子とその親に責任を押し付ければ良いものを、学校側が隠すから、学校もいじめに加担したことになる。

今のやり方や責める人を間違えているということに一体いつ気づくのでしょうか。

今回のように後から発覚するようなケースでは厳正に処罰することを望みます。

haj*****

>1年以上も国への報告を怠っていたことが明らかになった。被害児童の保護者に事実と異なる説明をし、第三者委員会による調査を拒否していたことも発覚。

報告を怠っていたのでなく、これは恣意的なので、隠蔽していたと言うのだと思う。

さらに当該生徒の保護者が文部科学省への報告の有無をきいたところ、報告済していると回答しているとの事だから悪質。

この対応では今後も改善されるはずがない。

いじめ問題よりも組織の保身に走る。本当に最低なレベルだと思う。

hir*****

これを最初に伝えた毎日新聞の記事によると、小学校を管轄する教育学部の副学部長で、ひたちなか市のいじめに関する委員も兼ねる人物が、第三者調査を求めた親御さんに「調査という言葉は使いたくない」「どこまで調べれば気が済むのですか」などと暴言を吐いたとのこと。

昨日、文書を読み上げる形で「謝罪」しようとして批判され、10分かかってやっと子どもに「ごめんなさい」と話しかけたという学校だが、その謝罪の場には学部長は出たそうだが暴言副学部長が出席したとの話はない。

ここから透けて見えるのは、いつも通りの隠蔽、事なかれ体質。口先では「子どものために」などと強調するくせに、子どもよりも自分達の都合を最優先させる態度がよくよく分かる話だ。

oohay***

>この経緯について、「制度などへの認識不足があり、不適切な説明だった」と説明

保護者が文科省への報告の有無をただしたところ、幹部は「報告済み」と事実と異なる説明をした、というのも相当に問題だと思うけど、教育のプロフェッショナルの集団である筈の学校の教職員が、組織ぐるみで隠ぺいしようとしたのかと疑わしくさえ思えるような「認識力のなさ」こそ深刻だと思う。いじめ得、逃げ得を許してはいけない。

aaa*****

いじめ防止対策推進法28条は重大事態が発生した場合に調査を義務としていますから、調査拒否は明らかに違法です。

茨城大学には、調査義務違反として賠償責任も生じます。

as0*****

国立大付属の小学校でも隠蔽するとは。しかも調査を拒否したり、発言で嘘つくとは疑っちゃうな。

捜査のメスを入れていただき、「逃げ得」一切不可で、学校関係者に厳罰を下していただきたい。

kua*****

そうか、茨城大学は、嘘の説明を不適切というのか。日本語として嘘と不適切の間には相当な乖離があると思うが。これで校長は逃げ切りですかね。

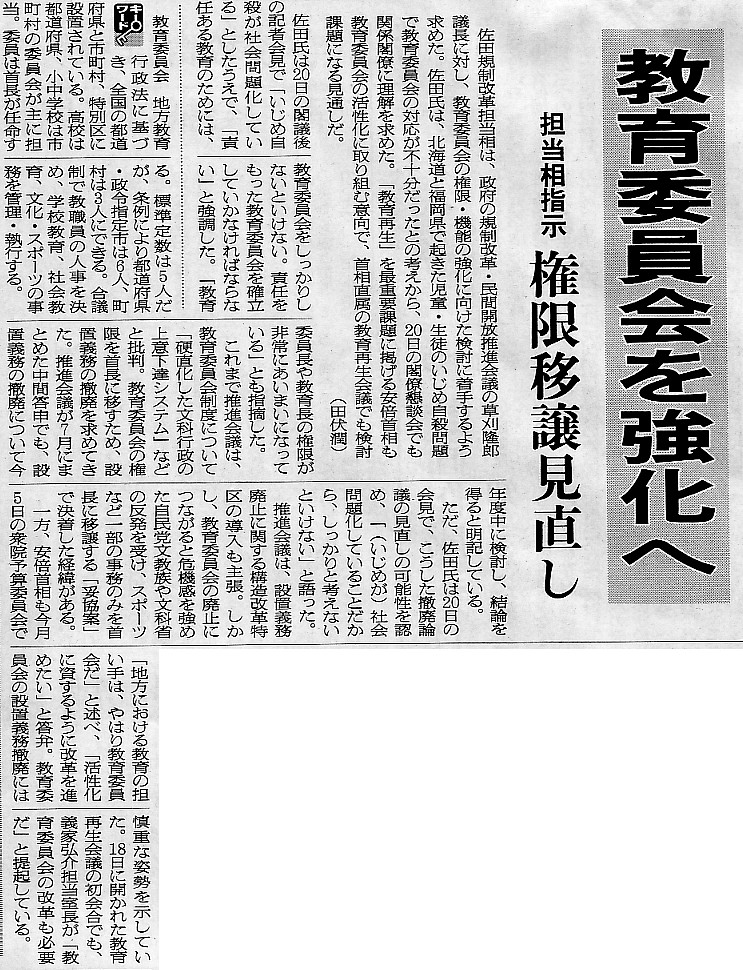

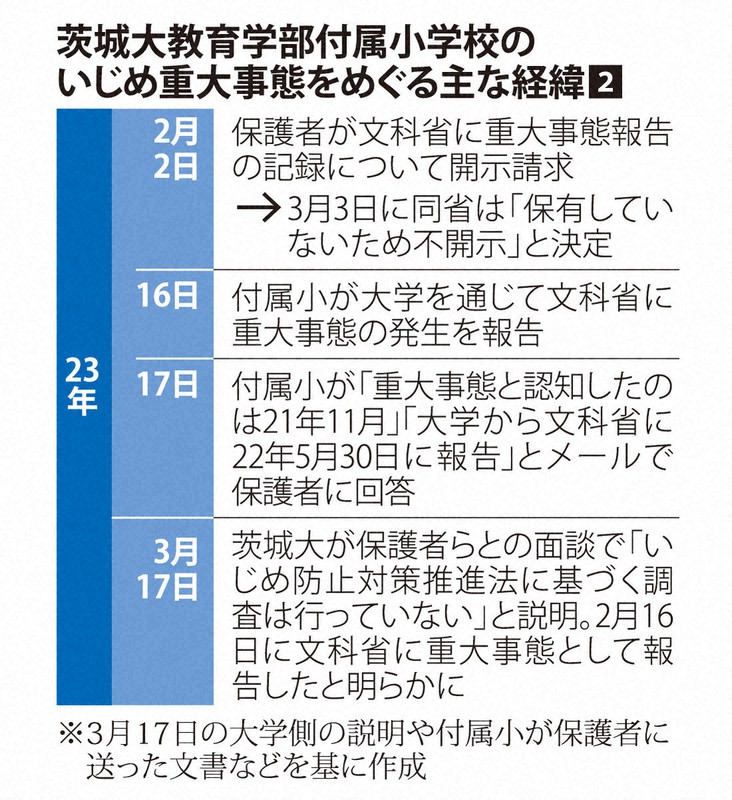

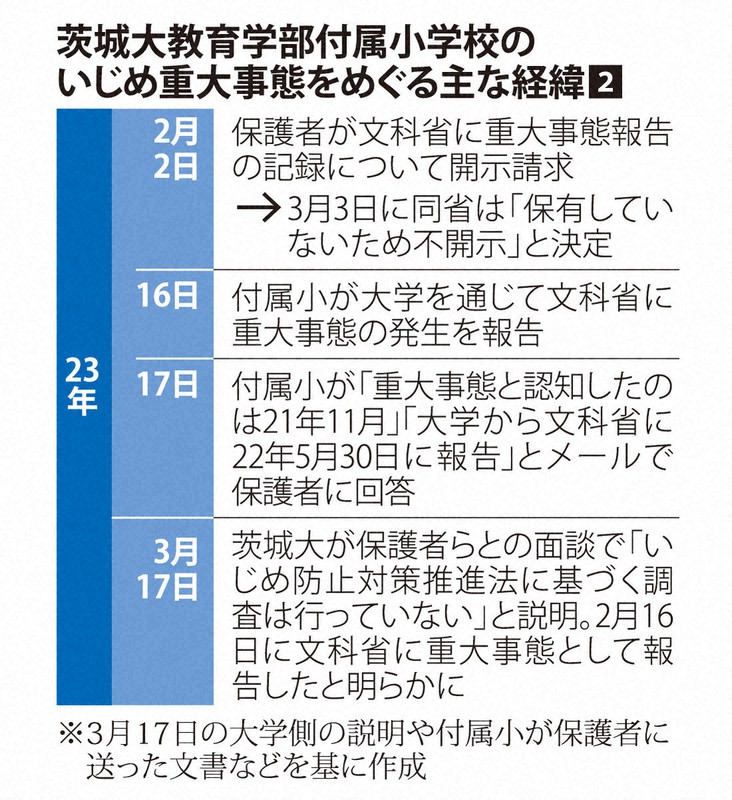

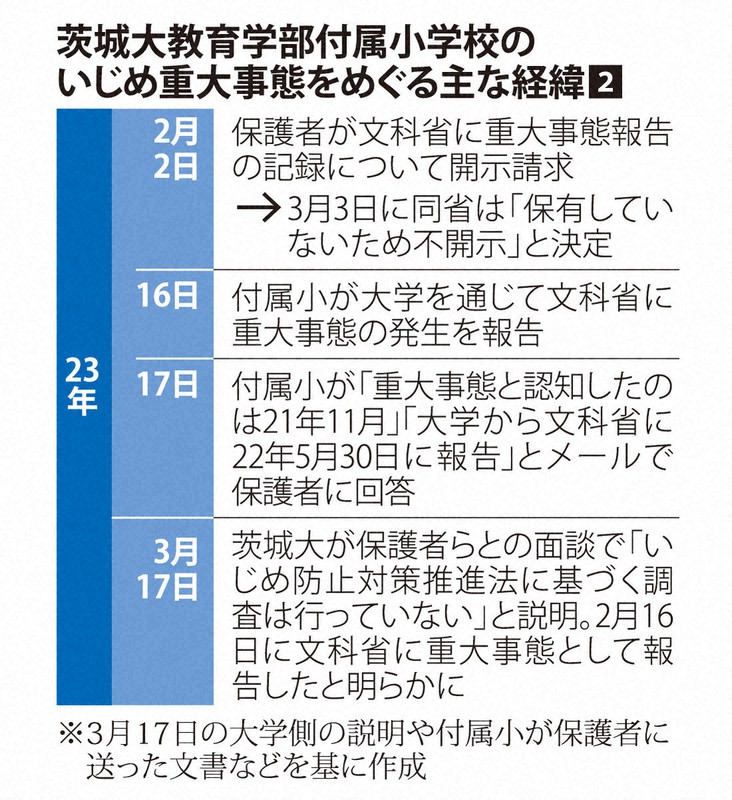

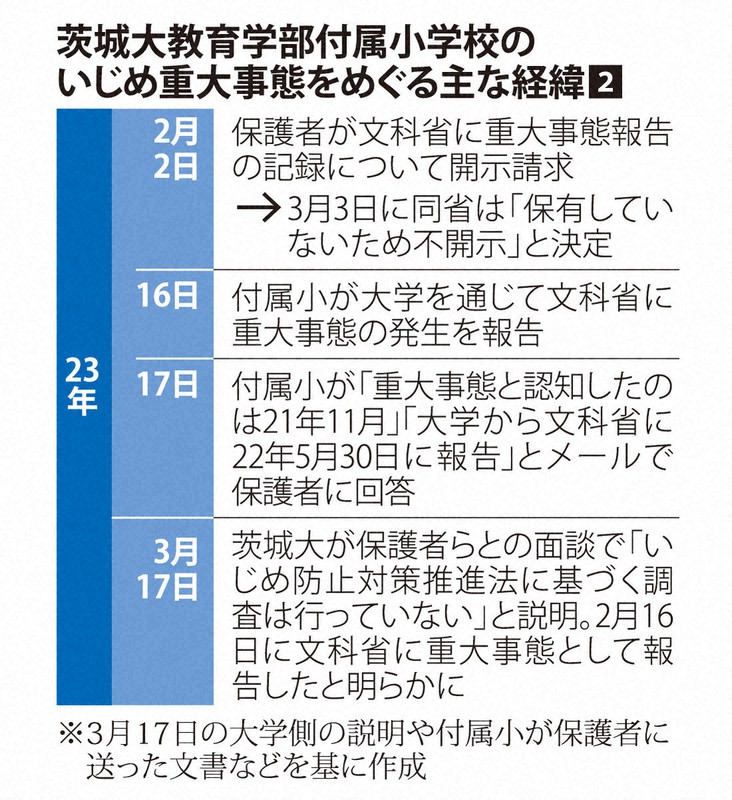

「重大事態」いじめ、1年も国に報告せず 茨城大付属小、調査も拒否 04/08/23(朝日新聞)

茨城大学教育学部付属小学校(水戸市)が、「重大事態」と認定したいじめについて、1年以上も国への報告を怠っていたことが明らかになった。被害児童の保護者に事実と異なる説明をし、第三者委員会による調査を拒否していたことも発覚。同大は7日、一連の経緯を発表し、統治機能に「深刻な問題」があったと認めた。

保護者の代理人弁護士によると、当時小学4年だった女児は2021年4月ごろから、同級生につきまとわれたり、命令されたりした。その後、学校を休むようになり、同6月には欠席の理由がいじめだと保護者が同校に伝えたという。

同大によると、同校は女児の欠席期間が長期に及んだことを踏まえ、同11月に、いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」にあたると認定した。

同法は国立大付属校で重大事態が認められた場合、文部科学省への報告を義務づけている。同大は、件数のみの回答で報告を終えたと誤解し、個別事案の報告はしないままにしていたと説明している。

女児の保護者は、状況が改善されないとして、今年1月に同校幹部と面談。この際、文科省への報告の有無をただしたところ、幹部は「報告済み」と事実と異なる説明をした。実際に文科省に報告したのは、面談後の2月になってからだった。同大はこの経緯について、「制度などへの認識不足があり、不適切な説明だった」と説明した。

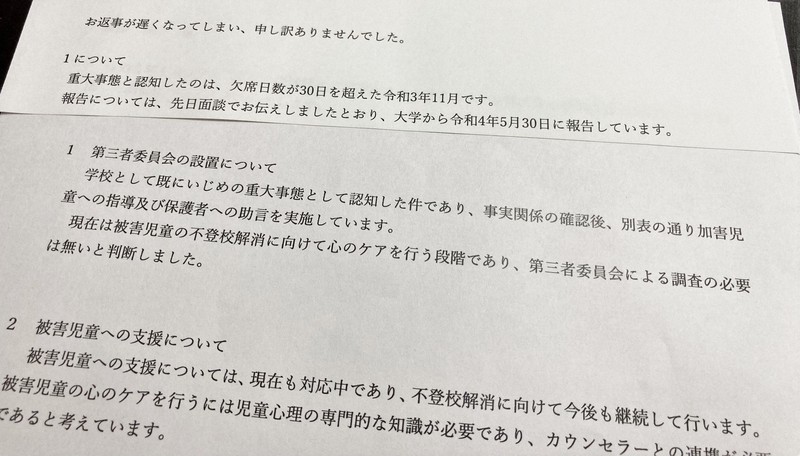

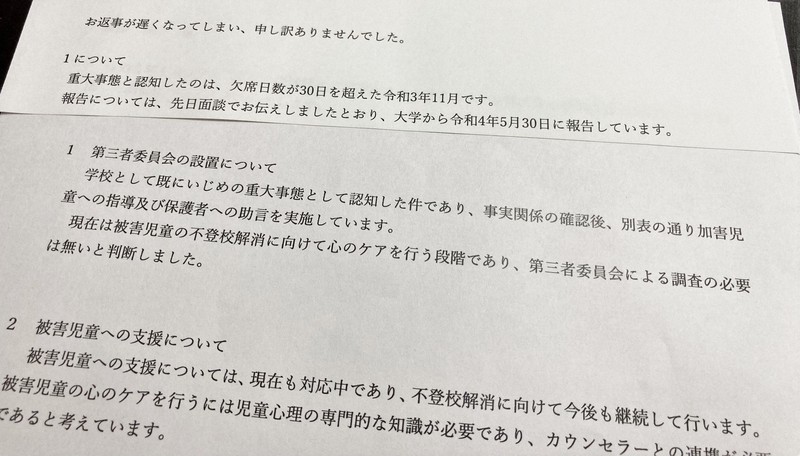

保護者は1月の面談で、第三者委による調査を求めたが、学校側は後日、「被害児童の不登校解消に向けて心のケアを行う段階」にあるとして、第三者委による調査の必要はないと書面で回答した。

保護者の代理人弁護士は3月、「事実の解明が十分でない」などと改めて第三者委による調査を要請。大学側は4月5日になって、「保護者の納得が得られていない」などとして、いじめの調査と大学側の対応を検証するための第三者委を置くことを決めた。

同大の太田寛行学長は「ガバナンスに関する深刻な問題があり、厳しく受け止めている。深くおわび申し上げる」とのコメントを公表した。今後、再発防止に向けた課題の抽出と検証をしていくとした。(藤田大道、久保田一道)

茨城大附属小で「重大事態」のいじめ 1年以上国へ報告せず 04/07/23(NHK)

茨城大学の附属小学校がおととし、「重大事態」にあたるいじめがあったものの、法律で義務づけられている国への報告を1年以上にわたり行っていなかったことがわかりました。

学校側は保護者に対して、国には報告したと事実とは異なる説明をしていたということです。

茨城大学によりますと、おととし6月、教育学部附属小学校に通う当時小学4年生の児童の保護者から、子どもがいじめを受けていると連絡がありました。

小学校はこの年の11月、いじめ防止対策推進法に定められた「重大事態」にあたるとしましたが、その際、法律で義務づけられている文部科学省への報告をしていなかったということです。

その後も児童は学校に行けない状態が続き、保護者と小学校などとの間でやりとりが続いていましたが、文部科学省に事案を報告したのはいじめを「重大事態」としてから1年3か月後の、ことし2月だったということです。

この間、学校側は保護者の問い合わせに対して、「文部科学省にはすでに報告を済ませた」などと事実と異なる説明をしていたということです。

茨城大学は、第三者調査委員会を設置して調査を行うことを5日になって決め、6日、児童と保護者に小学校の校長らが謝罪したということです。

茨城大学の太田寛行学長は、「国の調査に対して『重大事態』の件数を回答したことで国への報告を済ませたと誤った認識をしていた。関係の皆様には深くおわび申し上げる。ガバナンスに関する深刻な問題があると考え、厳しく受け止め、問題の改善に真摯(しんし)に取り組んでいく」としています。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

asa*****

>学校側が謝罪文を読み上げる形を取ったため、母親や弁護士から「娘に分かるようにお話をしていただけたら」「普通の言葉で『ごめんなさい』って言っていただければ」と求められた。

ここは考えさせられた。

苦しい思いをしていたのは嫌がらせを受けたお子様で、学校側はその子のために取るべき対応を怠ったわけである。

そこから6日の謝罪の場まで、子供の方を向いていなかったことが象徴されているように思える。

学校側は子供に向けて「ごめんなさい」と声をかけた時点で初めてその子に向き合ったと認識すればいい。

そして教育とは何かを考え直せばいい。

nag*****

>学校側が謝罪文を読み上げる形を取った

いじめ被害者の親を前に、大本営発表かよw

ouq*****

こういうのは子供がメンタルヘルスがやられて登校できない診断書を医者に処方してもらって、傷害罪として刑事告訴すべき。

第三者委員会なんて捜査権がないので意味なし。

茨城大付属小いじめ未報告 第三者委で大学や付属小の対応検証へ 04/07/23(毎日新聞)

茨城大教育学部付属小学校(水戸市)が「重大事態」と認定した女児へのいじめについて、いじめ防止対策推進法に基づく調査や文部科学省への報告をしなかった問題で、永岡桂子文科相は7日の閣議後記者会見で「報道であるような対応がなされていたとすれば、極めて遺憾」と述べ、事実関係を調査するとした。一方、茨城大も毎日新聞の取材に対し、新設する第三者委員会で、教育学部や付属小の対応の誤りなどを検証することを明らかにした。

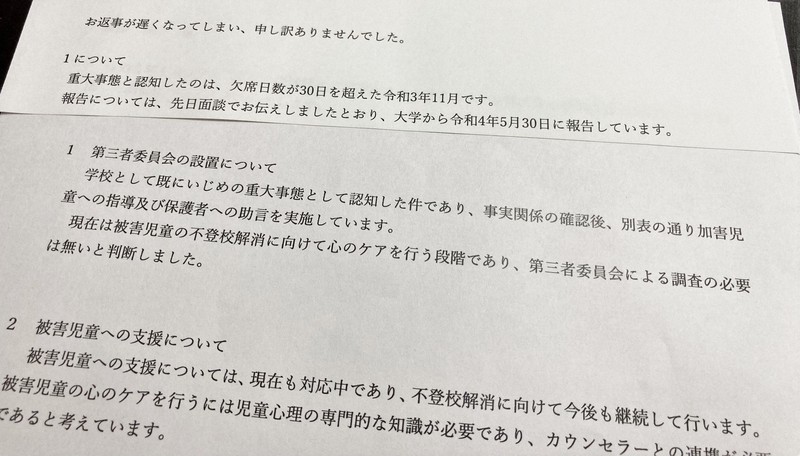

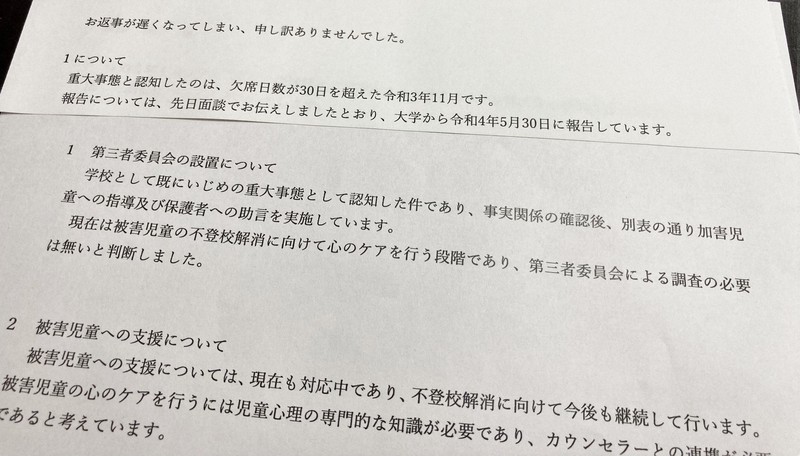

学校側は2021年11月、当時4年生の女児について、いじめを理由に長期欠席する「重大事態」と認定した。同法は重大事態と認定すれば、事実関係の調査と、国立大付属小の場合は文科省に報告することを義務づけている。だが、被害者側から求めがあった第三者委員会によるいじめ調査を拒否し、約1年3カ月にわたり文科省への報告もしなかった。その間、保護者には「重大事態と22年5月30日に文科省に報告した」と事実とは異なる説明を繰り返していた。

茨城大は7日、毎日新聞の報道などを受け、太田寛行学長名でホームページに談話を公表。文科省への報告の遅れなどについて「諸制度に対する認識が不足していた」と釈明し「これらの事態を招いた要因として、ガバナンス(組織統治)に関する深刻な問題があると考え、状況を厳しく受け止めている」などとした。

茨城大によると、学外の有識者らでつくる第三者委員会の人選を進めており、設置後はいじめの事実関係に限らず、大学や付属小の対応についても検証する。

また、付属小の校長・副校長、同大教育学部長は6日、被害女児と母親、代理人弁護士と面会して一連の対応を謝罪した。ただ、学校側が謝罪文を読み上げる形を取ったため、母親や弁護士から「娘に分かるようにお話をしていただけたら」「普通の言葉で『ごめんなさい』って言っていただければ」と求められた。

結局、面会が始まって10分以上たって、学校側の3人は「ごめんなさい」「安心して登校できるように、先生たちと一緒に考えて頑張っていきます」などとかみ砕いた言葉で謝った。【森永亨、深津誠】

【写真・図解】茨城大付属小から保護者に送られたメール

この教育学部副学部長は木村勝彦教授と三輪寿二両教授です。

母親との面談での音声データでは「調査って言葉使いたくない」「どれだけ調査したら気が済む」と発言し、三輪は「調査って言葉、僕もあんまり使いたくなくて、グチャグチャになっちゃうから嫌なんだけど」持論を展開。

上記のコメントが事実なら文科省が調査するべきだと思う。第三者委員会の調査は当てにはならない。基本的に公務員は信用しないが、このような事があるから文書で出せないと言う公務員は信用しない方が良いと再認識した。

国立大学法人の役員や職員は「みなし公務員」ですので、内外に嘘の説明文書を出していれば、虚偽公文書作成・同行使罪という重い犯罪が成立します。

いじめられた子供の保護者は刑事告発するべきだと思う。警察が介入すれば嘘は付きとおす事は出来ないと思う。まあ、警察がまともに告発状を受け取って捜査すればの話だけど!

「保護者にも誤った説明」とオブラートで包んだ表現を使うメディアも噓付き達の仲間だと思ってしまう。メディアはなぜ上記が事実ならニュースとして書かないのか?日本のメディアにもいじめ問題の責任があると思う。もし、文科省が踏み込んだ対応を取らないのなら、多分、日本のいじめ問題は建前のだけの対応で結果を出す意思がないと思う。ところで、文科省は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)のけんではしっかりと仕事をしているのか?

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

前田恒彦

元特捜部主任検事

いじめ防止対策推進法が施行されて久しいですし、現にいじめを苦にした児童や生徒の自殺が全国各地で起こってきたわけですから、この学校の関係者も法が求めるいじめに対する毅然とした対応について十二分に分かっていたことでしょう。

この報道の時系列が事実であれば、学校側の言う「認識が不足していた」という弁解など嘘であり、自己保身のために「隠蔽」を図ろうとしたものの、保護者によって文科省への情報公開請求まで行われた結果、嘘がバレてしまい、大慌てで取り繕っているとみるのが自然ではないでしょうか。

国立大学法人の役員や職員は「みなし公務員」ですので、内外に嘘の説明文書を出していれば、虚偽公文書作成・同行使罪という重い犯罪が成立します。第三者委員会の調査などあてになりませんし、学校関係者らによる証拠隠滅や口裏合わせのおそれも高いので、早い段階での刑事告発も視野に入れるべき事案ではないかと思われます。

京師美佳

防犯アドバイザー/犯罪予知アナリスト

法改正がされ子供を守る体制を整えてもそれを行う現場の人間が無視をしていれば何の意味もない。いつまで保身の為の隠蔽を続けるのか。自分の家族が同じ目にあっても、そのような隠蔽を行えるはずはない。

誤った行動をするいい加減な人間に任せて子供が真っ当に成長するとは思えず、加害者の子供達も不幸ですし、ある意味被害者です。傷害、暴行、名誉毀損、侮辱、器物損壊など、いじめの大半は犯罪です。

罪を犯せば謝罪して罪を償わせる。それを教えるのが教育者と学校のする事です。誤った対応をした現場の者には隠蔽した事を後悔するほど、また、同じ事が起こらない様に、厳しい処分を行うべきです。

*****

いじめは、いじめた側の家庭環境や人格に問題があるんだから、いじめた側を隔離することこそが必要。

いじめた側の家庭を訪問して、いじめ家庭自身に解決させること、いじめが止まない場合、退学や矯正のための学校に入れることを視野に、ということをしっかり親子共々認識させて、解決させること。それでダメなら本当に矯正施設送り。それくらい必要で、いじめる子の方が性格に問題を抱えているので隔離矯正が必要です。

potty***

いじめた側を退学か逮捕にするべき。日本はいつになったら被害者が守られるのか。。旭川の事件も犯人は逮捕されたのか?!メディアはしっかりと報道してほしい。

プチマロ

学校側はいじめをなかったことのように済ませることが多い。まさに事なかれ主義である。そういった体質がいじめを助長させ、さらにいじめを受けた側を追い詰めていくことになってしまう。

「いじめは犯罪である」ということを学校側がきちんと認識しなければならない。いじめに対しての対応があまりにも学校側があやふやで至らないがために多くの最悪の事態になっているということを忘れてはならない。

いじめに対する学校側の毅然とした対応が必要である。いじめを行った場合は厳しく処罰すること、退学などの処分も視野に入れていかねばならないと思う。

nejknv

四年生からイジメ発覚してから一年以上放置、という事は当事者達が卒業するのを待ってるのでは?

学校は卒業したら終わりと最初から調べる気持ちも無かったと思うし、無責任な対応に憤りを感じます。

教師は自分の出世に響くから知らんぷりかな?

学校は信頼出来ないから、イジメを犯罪と見なし警察介入案件にした方が良い。

tig*****

お母さん、頑張りましたね。

弁護士等のアドバイスが無かったとしたら、自分ならここまで校長や大学を追い詰められただろうか?

それにしても腹立たしい。

子どもの1年は返ってこない。

sta*****

この教育学部副学部長は木村勝彦教授と三輪寿二両教授です。

母親との面談での音声データでは「調査って言葉使いたくない」「どれだけ調査したら気が済む」と発言し、三輪は「調査って言葉、僕もあんまり使いたくなくて、グチャグチャになっちゃうから嫌なんだけど」持論を展開。

jsp*****

>保護者には、認定の半年後に文科省へ報告したと事実と異なる説明をしていた。

一番許し難いのは嘘の報告をしたこと。

犯罪と何ら変わらない。

ここは国立の小学校でしょう。

文科省が直接、指導もできるし個人的には懲戒免職でも

良いくらいの極めて悪質な対応だと思う。

kvv*****

しかし学校というのは、いまだ変わらない体質だということですね、子供のことを何も考えてない、ただの利権だけの機関でしかない、報告どころか調査そのものもしてないという、学校の驕りですね、文部科学省は、末端の学校までちゃんと指導してるのですか?お役所仕事と揶揄されても仕方有りませんよ、指導は厳しくやらなければいみがありません

E=m℃

認識が不足していたことと、嘘の結果を保護者に伝えることは全く次元が違う。

認識が不足していたのに、文科省に報告をしていたと嘘をつくことは矛盾している。

知っていたのに報告しなかったという方がすんなり理解できる。

そうで無いならば、認識がないのになぜ文科省に報告済みと保護者に対して嘘がつけたのか疑問が残る。この点はどのように説明が可能なのだろうか。

rai*****

はっきり言えばこんなの氷山の一角。重大事態に認定されるのも実際の半分に満たないと言われている。多くは隠蔽され闇に葬られる。

この調子では第三者委員会の設置を約束しても人選も仲良しや学校側の息のかかった人を入れてみたり、調査に何年もかける、最初からいじめは無かったとか学校に責任は無いという結論ありきの調査で終わる気がしてなりません。

こんなのが教育学部の付属校ですから学生たちは隠蔽術でも学んで卒業して現場で実践していくのではないですかね?

littlepork

国立の小・中学校は公立よりも腐りきっている。国立は文科省が管轄だ。それならば、戦前の文部省に置かれ、学事の視察、監督にあたった官職に視学を復活させ、国立の小・中・高等学校と特別支援学校を視察し、特にいじめ・不登校問題については警察と同じ権限を持たせるようにすれば、生温い対応や問題を棚上げにすることができなくなる。

視学が廃止されたのは教員の人事や思想統制に大きな影響力を持つ存在になり、視学の顔色をうかがう、視学に睨まれないように教員が画策するようになったからだ。

今回の視学の復活は事実上のスクールポリスだ。視学は警察からの出向者と文科省でいじめ・不登校問題のスペシャリストの職員がバディを組み、学校の諸問題に対処し、教員の懲罰も直接下せるようにする。教員経験者は除外とする。

視学は公立と私立にも置き、同様に警察からの出向者といじめ・不登校問題に長けた民間人(教員経験者は除外)がバディを組む。

茨城大付属小でいじめ不登校 「重大」認定も1年以上調査・報告せず 04/06/23(毎日新聞)

茨城大教育学部付属小学校(水戸市)が2021年11月、当時4年生の女児がいじめを理由に不登校が続く「重大事態」と認定しながら約1年3カ月にわたり文部科学省に報告せず、いじめ防止対策推進法に基づく調査もしていないことが毎日新聞の取材で判明した。保護者には、認定の半年後に文科省へ報告したと事実と異なる説明をしていた。学校側は6日、取材に「制度に対する認識が不足していた」などと対応の誤りを認め、同法に基づく第三者委員会を設け、いじめを調査すると明らかにした。

【写真・図解】小学校から保護者に送られたメール

◇第三者委を設置し調査へ

同法は、いじめによって児童生徒が「相当の期間」学校を欠席したケースなどを重大事態と定義。学校側が重大事態を認定した場合は、発生報告と事実関係を明確にするための調査が義務付けられている。文科省が策定した基本方針では、欠席日数について「年間30日を目安」とされている。

代理人弁護士らによると、被害女児は21年4月ごろから、同級生の女児から登下校時を含めて学校で一日中付きまとわれたり、悪口を言われたりした。同年6月から休みがちになり、不眠や腹痛、吐き気を訴えるようになった。母親が付き添って登校することもあったが、5年生になっても不登校が続いていた。

母親は、付属小に同級生への指導を求めたものの、状況が改善されていないとして、23年1月13日に校長らと面談。同法に基づいて学外の第三者による調査を求めたほか、文科省への報告状況も尋ねた。これに対して校長は「22年5月30日に大学から報告した」と説明。23年1月24日には文書で「第三者委員会による調査の必要は無いと判断しました」と調査を拒否した。

その後、母親が同法に基づく手続きが行われているのかを改めて確認したところ、付属小は23年2月17日、21年11月に重大事態として認知したとメールで回答。文科省への報告については1月の面談時と変わらず「22年5月30日」とした。

ところが、母親が文科省に対し、重大事態の発生報告の記録を23年2月2日に情報開示請求したところ、3月3日付で「保有していない」と学校側の未報告が疑われる通知があった。

母親は同17日に茨城大教育学部の副学部長2人と面談。この際、文科省への報告について改めて確認すると、実際の報告日は、開示請求後でメール前日の2月16日だったと認め、同法に基づいた調査を実施していないことも明らかにした。

茨城大は6日、毎日新聞の取材に「付属小及び教育学部において、いじめ防止対策推進法などの諸制度に対する認識が不足していたため法人及び文科省への報告などが不十分であった。不適切な内容を保護者に説明していた」などと文書で回答した。【森永亨】

21年4月から発生した同級生からのいじめと6月からの不登校を、認知しながら翌年5月末に文科省に届けたと親にウソの報告。何の対応もされないので、今年2月にいじめられた親が文科省に問い合わせ、3月に届いていないと文科省が答えたので露見。

上記が事実なら完全に嘘。「保護者にも誤った説明」とオブラートで包んだ表現を使うメディアも噓付き達の仲間だと思ってしまう。メディアはなぜ上記が事実ならニュースとして書かないのか?日本のメディアにもいじめ問題の責任があると思う。もし、文科省が踏み込んだ対応を取らないのなら、多分、日本のいじめ問題は建前のだけの対応で結果を出す意思がないと思う。ところで、文科省は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)のけんではしっかりと仕事をしているのか?

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

ffh*****

21年4月から発生した同級生からのいじめと6月からの不登校を、認知しながら翌年5月末に文科省に届けたと親にウソの報告。何の対応もされないので、今年2月にいじめられた親が文科省に問い合わせ、3月に届いていないと文科省が答えたので露見。

学校の対応はあまりにも酷い。

ただ不祥事を隠そうとしたのか、それともいじめた方の親への忖度か?

これから第三者委員会設置されて対策がなされるのを期待したい。

しかし、少なくても校長をはじめ学校関係者は社会的責任を取る事になるだろう。隠すことは自分の為にも生徒の為にもならない事を肝に命ずるべきだ。

ko*****

またか。

全くこれまでの過ちが活かされていない。

事なかれ主義、ウチの学校にイジメなんて存在しないというテイを保ち、経営者や教員らが自らの保身に走る。

何と愚かで醜いのか?

学校側がイジメは無いとしていた事例で、後にイジメが発覚した場合には、関係者は懲戒免職になるくらいの法律を作るべきではないか?

残念ながらイジメは無くならない。

そして、教師や親の質も上がらない。

ならば、イジメを隠蔽することが自らの保身にならないようなシステムにしないと、この問題は解決しない。

xra*****

再発防止とかではない。

世の中これだけいじめ問題に対して取り組んでいるにも関わらず、認識の薄さは現場の教育者の問題でもある。

附属の小学校が何やってんの?と思う。

恥ずかしいことだよ。

meo*****

いじめた側の親や祖父母が、その土地のお偉いさんだったりしたのかな。

教育大附属の学校なんて、親御さんが医者や弁護士や教師やエリートサラリーマンだらけで、これ以上ないぐらい、勉強できる環境整ってるだろうに。

いじめ自体をこの世からなくすことは恐らく不可能なのだが、こんなエリート校ですら、およぴ腰にしてしまうものなんだな。

smile***

こんな学校は廃校にすべき。迷惑。

いじめで児童の不登校が続く「重大事態」文科省に報告せず 保護者にも誤った説明 茨城大学附属小学校 04/07/23(ABEMA TIMES)

茨城大学附属小学校が、いじめを理由に児童の不登校が続く「重大事態」があったにもかかわらず、文部科学省に報告していなかったことがわかった。

【映像】いじめ「重大事態」文科省に報告せず

水戸市にある茨城大学教育学部附属小学校は、おととし11月に児童がいじめを受け不登校になっている「重大事態」を認識していたにもかかわらず、文科省に報告していなかったという。いじめを受けた児童の保護者に対しても誤った説明をしていた。

茨城大学の太田学長は第三者委員会を速やかに設置し再発防止に取り組むとしている。

永岡文科大臣は閣議後の会見で「仮に報道であるような対応がされていれば極めて遺憾。事実関係を確認した上で必要な対応を取っていきたい」と話した。

(ANNニュース)

教育現場のトップや管理職達が腐っているから、このような事になる。嘘を付いてもバレなければ大丈夫と教育関係者が考えるから、問題のある教員達を切れない、真面目な教育者達が報われない。

北海道の女子中学生の凍死の件もあるし、今回は国立大学付属学校なので徹底的に調査して、隠ぺいしたり、口裏合わせをする人間は重い処分を下すべき。

嘘を付かない。能力とは関係なく、この基本が出来ない管理職やトップは必要ない。切るべきだと思う。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

asa*****

保護者の情報開示請求後の2/16に後追いで学校側から文科省へ報告が行ってるわけですよね。

報告書に現時点までの状況を時系列で記載してあれば言語道断の対応が明らかであるし、重大事態に至った経緯しか記されていなければ「何で今頃出してきたんだ!」と事態の経過も含めて学校側に確認を行うのが普通ではないでしょうか?

3/17に保護者が副学部長2人と面談して、重大事態への対応を怠り虚偽の説明をした不祥事が明らかになり、当然それも文科省に要報告の案件と思えますが、大臣の口ぶりだと把握出来ていない感じですね。

とっくに文科省が調査に乗り込んで不祥事を把握してなければ遅過ぎと言えるくらいです。

全国の学校に「いじめ防止対策推進法」制度の運用について一斉調査を実施する必要に迫られるくらいの不祥事のように思えますが。

tom*****

子供の都合ではなく、大人の都合でことが運ぶからこうなる。

いじめる側の家庭環境などにも大きな問題があるケースが多々ある。しかし、その親は自分の非は絶対に認めない。先生方も、自分の立場を守るために問題を避けて通る。

全員が「何かのせい」にしたがって、問題と向き合おうとはしない。

私も遠い昔の小学生時代にいじめを受けたが、担任の先生は見て見ぬふりだった。田舎の小さな小学校では私の居場所は無かった。

只野

大臣、本気で調査してください。これまでの附属学校で起きたいじめも全て調査してください。附属学校に期待して入学された全ての子どもと保護者が不安を感じています。

報告せずに隠蔽していた事実などあるのであればきちんと責任者を処罰すべき!謝って許されるなら警察入りません。

xra*****

深刻な問題として受け止める?

深刻な問題でしかないわ。

時すでに遅し。

隠蔽と思われてもしょうがないし、教育者としていじめに対する認識が低いのは間違いない。

ski*****

「文科省に重大事態として報告した」と事実と異なる説明をしていたのなら、報告の遅れではなく虚偽説明だろ。

茨城大付属小のいじめ未報告「極めて遺憾」 永岡文科相 04/07/23(毎日新聞)

茨城大教育学部付属小学校(水戸市)がいじめを理由に女子児童の不登校が続く「重大事態」を認定しながら、文部科学省に報告しなかった問題で、永岡桂子文科相は7日の閣議後記者会見で「仮に報道であるような対応がなされていたとすれば、極めて遺憾」と述べ、茨城大側への聞き取りなどをする考えを示した。

学校側が女児の保護者に示した文書などによると、2021年11月、当時4年生の女児について、いじめを理由に長期欠席する「いじめ重大事態」と認定。いじめ防止対策推進法は、重大事態と認定すれば、国立大付属小の場合は文科相に報告するよう求めるが、約1年3カ月にわたり報告しなかった。また、その間に保護者には「文科省に重大事態として報告した」と事実と異なる説明をしていた。

茨城大は7日、毎日新聞の報道などを受け、太田寛行学長名で、ホームページに談話を公表。文科省への報告の遅れなどについて釈明し「これらの事態を招いた要因として、ガバナンスに関する深刻な問題があると考え、状況を厳しく受け止めている」などとし、6日には、被害児童や保護者に謝罪したことも明らかにした。

【深津誠、森永亨】

テレビ朝日

茨城大学の太田学長は第三者委員会を速やかに設置し、再発防止に取り組むとしています。

第三者委員会の設置などたいそうな事をしなくても、誰の指示や判断でこのようになったのかわかっているだろう。広島県教育委員会みたいに税金を溝に捨てるような事をするな。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

aoz*****

政治より教育関係の方が隠蔽は悪質だね。

茨城大付属小 いじめ「重大事態」文科省に報告せず 04/07/23(テレビ朝日系(ANN))

茨城大学附属小学校がいじめを理由に児童の不登校が続く「重大事態」があったにもかかわらず、文部科学省に報告していなかったことが分かりました。

水戸市にある茨城大学教育学部附属小学校は、おととし11月に児童がいじめを受け不登校になっている「重大事態」を認識していたにもかかわらず、文科省に報告していなかったということです。

いじめを受けた児童の保護者に対しても誤った説明をしていました。

茨城大学の太田学長は第三者委員会を速やかに設置し、再発防止に取り組むとしています。

永岡文科大臣は閣議後の会見で、学校の対応について「極めて遺憾」「事実関係を確認したうえで必要な対応を取っていきたい」と話しました。

テレビ朝日

同大は昨年5月、不登校などに関する統計調査の一環でこの問題を計上していたが、同法に基づく内容の報告は今年2月まで怠っていたとしている。大学側は「統計調査の報告が重大事態の報告を兼ねると誤認した」と釈明。重大事態と認定後、保護者に対しても「文科省へ報告した」と事実と異なる説明をしており、6日に児童と保護者に謝罪したという。

「事実と異なる説明」とは簡単に言えば嘘を付いたと言う事。それを認めない茨城大学は国立大なのにFランレベルだと思う。能力に問題があるのではなく、担当者や関係者達の人間性に問題があって、結果としてFランレベルの対応になったのだと思う。

文科省はこの説明を受け入れるのではなく、詳細な経緯を把握するために茨城大学教育学部付属小学校(水戸市)にまじめな職員を派遣するべきだと思う。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

…………

誰もが安心して、義務教育を受けれるような

学校の意識改革は待ったなし。

少子化対策が出産率を上げる事がメインなら

その発想は、途上国レベル。

kua*****

保護者への嘘が説明の誤りになるのか。教育に係る者の日本語能力に問題ありだな。

yas*****

教師や教育委員会の意識改革が「重大事態」なのよ

茨城大付属小の「重大いじめ」文科省へ報告怠る…小4女児が不登校、詳細調査もせず 04/07/23(あいテレビ)

茨城大学教育学部付属小学校(水戸市)が、2021年11月、いじめを理由に当時同小4年の女子児童が不登校となった問題を「重大事態」と認定しながら、いじめ防止対策推進法に基づく文部科学省への報告を怠っていたことがわかった。同大は「今年2月に報告した」としているが、永岡文部科学相は7日の閣議後記者会見で「事案の報告というのは全く受けていない」とし、事実関係を確認する考えを示した。

同大はこれまで、いじめの詳細な調査もしておらず、今後、第三者委員会を設置して事実関係を調べる。

同大によると、女子児童は21年からいじめを理由に不登校が続き、学校側は同年11月に重大事態と認定した。同法では、いじめが疑われる児童が相当期間欠席した場合などを重大事態と位置付け、国立大の付属学校に対し文科相に報告する義務を課している。

同大は昨年5月、不登校などに関する統計調査の一環でこの問題を計上していたが、同法に基づく内容の報告は今年2月まで怠っていたとしている。大学側は「統計調査の報告が重大事態の報告を兼ねると誤認した」と釈明。重大事態と認定後、保護者に対しても「文科省へ報告した」と事実と異なる説明をしており、6日に児童と保護者に謝罪したという。

同大は7日、ホームページで「制度への認識不足と保護者への説明の誤りがあった」と謝罪した。

多様性を考えたり、同じスペックの人間はほとんどいないと言う事を考えれば、絶対的な正解はないと思う。また、英語教育に関しても目的や目標が違えばやり方が違ってくると思う。英語は話せた方が良いが皆が話す必要はないと思う。一般的な日常会話なら高校2年レベルで十分。後はスポーツと同じように繰り返していく過程、又は、慣れるとそれなり話せるようになると思う。英語を第二言語として学ぶ外国人生徒を見て思ったことだが、生徒の国の文化や生徒の積極性が能力が同じであるのなら上達に影響すると思った。基本的に、よく話す文化の生徒、そして、自分の思いや考えを主張する事が当たり前の国出身やよく話す生徒は英語の上達が早い。日本人や日本文化で育った日本人は、間違ったらだめ、目立ったら嫌われる、自分の意見や考えを否定されたり、批判されたくないから何も言わない、人と衝突したくない、人前で意見を言う習慣がないなどのために英語の授業でも発言する日本人は少ない。結果、能力が高い人以外は、英語の上達が積極的な文化の国出身の生徒達と比べると遅い。

日本は文法や試験を重視するので、英語をコミュニケーションとして使うための教育になっていない。子供が英語の文法について聞いてくるが、結構、答えられない。テレビ、他の人が話すとき、英語の本を読む時に、そのような表現を聞いたことがない、又は見たことがないから違うんじゃないのか程度しか言えない。また、日本に住んでいたころは英語が嫌いで、テストの点も悪かったので、日本語での文法に関してどのように表現するのか知らない。相手が英語で話してくるから、英語で理解して英語で話すだけで日本語に訳しながら話しているわけではない。何を言っているのか日本語で説明してほしいと言われれば、内容を説明するだけで一字一句を訳していない。日本語で一語で何と言うのかわからなくても別の言葉で説明すれば問題ない事は多いし、ある言葉を使ってこの事と聞かれて、その言葉の定義を聞いて合っている、又は、かなり近いと判断すればそう言う事だと思うと言えば良いだけ。通訳を仕事としているわけではないので十分だと思う。

英語のネイティブと話しても、アメリカ人、イギリス人、オーストラリア人と国籍が違えば使う英語の表現や発音が違う。慣れていないと聞き取れなかったり、分からない事がある。日本だって、特定の地方で使われている表現を使われたら、日本人であっても理解できないのと同じ。また、英語が母国語ではない外国人と話す時は表現や発音が違うので、英語の問題ではなく慣れないと聞き取りにくい事はある。

日本語でも同じだが、相手が使っている言葉が正確とは限らない。嘘や過大な表現を使っている事だってある。それを見抜くのは経験だったり、いろいろな質問をして相手が本当の事を知っているのか確認したりする必要がある。嘘を簡単に付く人は会話に矛盾があったり、おかしい回答をしたりする。

スポーツにしても、慣れ親しむ事から入ったり、基本を徹底的に教えたり、楽しいと思えるような指導をしたり、いろいろなやり方があるように英語教育にもいろいろなやり方があると思う。プロを目指す人、スポーツをやりながらプロや特待生待遇を選択する人、プロを夢見たが諦める人、別の生き方を選択する人、親が英才教育を好きとか思う以前の段階から始めるなどいろいろなパターンがあるように、いろいろなやり方が英語教育で行えると思う。

バイリンガルと言っても、バイリンガルの定義はあまり日本では言われていない。帰国子女と言っても、英語やその他の言語のレベルは違う。日本語と英語が話せるケースでも、日本語が日本に住んでいる日本人と比べれば劣っていると思う事が多い。日本語しか使っていない日本人と比べる方が間違い。日本語しか使わない日本人と英語と日本語を通常の生活で使っている日本人ではそれぞれの言葉を使う時間が違う。そして言語能力も影響すると思う。日本で生まれ、日本で育ったら同じレベルの日本語を話すわけではない。理系と文系の違いだけで日本語の能力が違う。

最近では、英会話や英語の塾に行く子供の数も昔とは違う。同じような教育を想定すること自体が間違いだし、無駄だと思う。日本は平等とか、これまでのやり方にこだわりすぎだと思う。英語の教育に限らず、多くの子供が塾に行く時代に同じような教育を考えること自体が間違い。また、学生の大学でも学び方も改革した方が良いと思う。教室や教授や講師の数の問題もあるだろうが、合格者や定員を増やし、アメリカのように勉強しない学生、又は、試験で勉強しない学生は退学にすれば良いと思う。地方だから、塾に行っていないから多少、入試の点が悪くても、継続して学ぶ意志があり実行すれば、大学は卒業できると思う。そのような環境に大学を変えても良いと思う。特に地方の国公立大学で敷地にゆとりがあれば、少子化であっても定員を増やせばよいと思う。そして勉強しなければ留年や退学処分で良いと思う。積極的に学ぶ、又は、興味を持って何かを学ぶ学生にはチャンスを与えればよいと思う。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

*****

小5から教科化されたことにより、今の中学生が習う英語の文法や語彙の範囲は難化し、かつ幅広くなっています。

その上、主体的・協同的な学びの推進とやらで、答えを一足飛びで教えてもらって覚えるのではなく、自分たちで理解したものを応用していくような授業構成となっていて、先生も生徒も時間的な余裕がないです。

なので小学生のうちから三単現や進行形、助動詞や過去形の簡単な知識くらいはつけられると、中学生での負担は軽減でき、英語嫌いも回避できると思います。

そうした意味で、そういう学びができる環境があるのであれば小1などの早い時期から英語授業をやるのは悪くない、と思っています。

lov*****

英語教師です。

低年齢から外国語に触れるのはとっても大切だと思います。耳も慣れ、違った文化に触れる機会にもなるでしょう。

しかしもっと大切なのは母語である日本語への親しみ、理解、正しい読み書き、表現やことわざの知識ではないでしょうか。国語が苦手な生徒は英語が好きでも伸び悩みます。

ggm*****

保守派とかタカ派とか言われる自民党の一部議員が事もあろうに自身の票獲得のために反日の統一教会を支え、統一教会に賛辞を捧げるなんてブラックジョークにも程がある。 それが今の自民党の姿でもある。

lll....

小5から学校の英語がわからなくて悩んでました。先生は外国人、担任は英語がわからず相談する人がいないと言ってました。他の学びにあててほしいと言ってました。

中学に入ると1学期の最初はABCを書いてたけど急にどんどん進むカリキュラムのようです。指導要綱準拠の学校でこれだから一貫校は相当なものだと思います。小学校からやるのはいいのですが遊びの範囲でなくやってついてけない子の対応もしてほしいです。

dx685222

私は旗から見ると、英語ペラペラで問題なく外国人の英語を100%理解しているように見えるらしいです。たしかに英検も1級とりました。

しかし、実際は外国人によっては半分くらいしか言っていることがわからないこともあるし。どう説明していいか言葉が出てこないこともあります。

そういうときは、どうでもいい会話はいちいち聞き返さずスルーするときもあるし大事な部分だけ何度でも聞き直して理解する。うまく説明出来ない事はジェスチャーや図&イラストなどに描いて説明する(紙と鉛筆常備です)を徹底してます。だからいつも会話はスムーズです。

コミュニケーションって言語の要素が小さくて別のところにあると思います。

本当はこんなに英語の授業を頑張らせなくても教育の仕方次第でなんとかなるんでは?といつも感じる。

inori

早い方が良いですよ。

今の中高生は、中学からの英語教育だったり、変わったもののコロナ禍でカリキュラム通りに学級運営が出来ず、

英語の授業が削られてしまった世代なので、

いきなり受験英語に突入し、

英語嫌いになるケースが多々あります。

何語もそうですが、

言葉はコミュニケーションツールなので、本来、その習得は楽しいものです。

楽しく始める入り口は、

昨今の公立高校受験事情と、

そこから派生する私立中学受験加熱のせいで

小学生低学年のうちからやらないと

楽しむ時間がありません。

先生が教えられないために

ネイティブの専門教師が教えている点も、

お互いの気分転換になり、

大変良いです。

coc*****

授業とはいえ、身につける目的ではないのてしょう。他国の言語を学ぶと言う事はその国の文化を知ることだと思う。幼い頃から他国の文化に触れるのは良い事でしょう。

身につけるための勉強は、仕事とか受験とか留学とか、結局必要に駆られた時にしか出来ないというか、やる気にならないと思う。

saz*****

専門家は、「英語を早くから学びさえすれば効果がでるわけではない」と指摘する。」

専門家の方々がおっしゃるならば、そうなんでしょう?

それよりも日本の英語教育は、実践ではほとんど役に立たない

のが問題点だと思います。外国の方とコミュニケーション取っても

訛りのない英語は聞く方は理解できますが、喋れない人が多く結果として

役に立たない現実がある。

kat*****

英語好きとしては、早くから導入してもらう今の子達が羨ましいわ。

ただそれで英語が身につくわけじゃない事、理解しないと。勘違いする親が少なくないから。

あと、日本人先生のカタカナ英語発音が身についたら、やばいね。

私は自分で小5から英語勉強して、中学は私立だったから、週1にイギリス人の先生が来て、正しい発音が早くけら聞けたのはラッキーでした。

小1から英語授業、都内半数の自治体で 専門家「早いだけでは……」 02/16/23(朝日新聞)

小学校でも英語を学ぶようになって10年あまり。現在は3年生から「外国語活動」として学ぶことになっているが、実際はさらに早い段階から採り入れている学校も多い。朝日新聞が東京都内の49区市に聞いたところ、約半数で1年生から英語を学んでいることがわかった。

【写真】小学生の学びで大切なことは 言語教育の専門家が語る

専門家は、「英語を早くから学びさえすれば効果がでるわけではない」と指摘する。早期の英語教育にどう向き合えば良いのか。

■港区では週2回、品川区では「英語科」設置

調査によると、1年生から一律に英語授業や英語に親しむ活動をしていたのは24区市。授業数は年4回程度から週2回まで幅があり、内容も様々だった。

時間数が最も多かったのは、港区の週2回。外国人講師を各校に置き、区独自のデジタル教科書を使う。週1回の品川区も独自に「英語科」を設置。授業では基本的に、英語のみ話す。中央区と荒川区も週1回程度の授業があった。

2020年度に全面実施された学習指導要領では、3、4年生は「外国語活動」、5、6年生は教科としての「外国語」を学ぶ。

英語は早くから学べば、効果が出るのか。

日本社会と英語の関係を研究する関西学院大の寺沢拓敬(たくのり)准教授によると、多くの実証研究の結果、早く始めるだけでは効果がないことはほぼ通説だという。早期教育のさまざまな意義は否定しないとした上で、「授業時間や動機付け、教員養成など他の要因のほうがより重要だ」と話す。

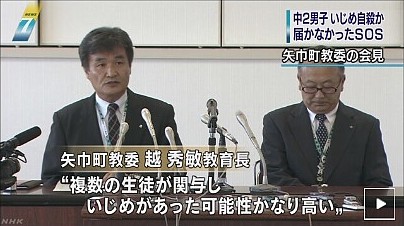

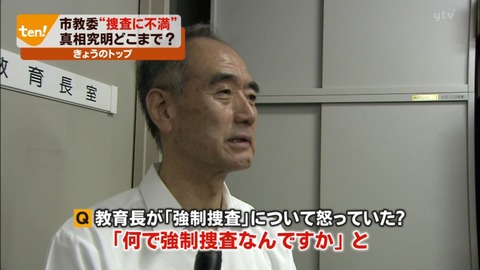

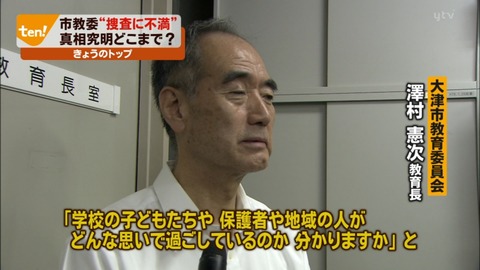

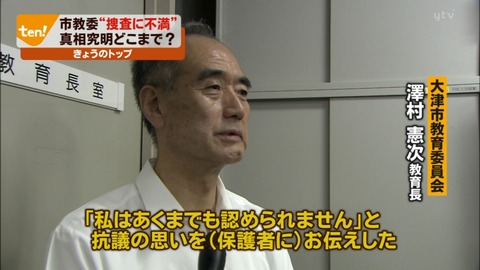

問題が起きた時に在籍していた教頭も出席。「1人の被害者の未来より10人の加害者の未来が大切」などと発言したと遺族から指摘されたことについて、初めて釈明しました。

中学校の教頭

「保護者に対し、当該生徒をないがしろにし、加害生徒を擁護するような発言を行ったと言われる不適切な発言ですが、そのような発言はしておりません。保護者に対する説明において、私の言葉が十分に伝わらず、誤解を招いた部分がありましたら、その部分は申し訳ないと考えている」

個人的には具体的に「1人の被害者の未来より10人の加害者の未来が大切」などと遺族が勝手に言っているとは思えない。ただ、会話を録音していないのなら、この教頭なら嘘を付き続けると思う。

個人的にあるトラブルを経験したが、担当者と話にならないので問題を上まで持って行った。するとそのような事は言っていないと嘘ばかり。嘘を付いていると証明したかったが、相手がこちらの提案を飲んだので圧勝する事に拘らずに妥協した。別の件では、相手は謝罪するが、文書で事実を認める事は出来ないとこちらの提案を拒否した。この世の中、嘘を平気で付く人間はたくさんいると言う事を理解しなければならないと思う。相手が嘘を付いていると感じたら直ぐに証拠を取る事を考えるべきだと思う。ある公務員はある人物がそのような事は言わないと話を聞かないので、会話を録音した。その後の展開はスムーズに進んだ。ただ、相手が最悪の行動を取るまで証拠がある事は黙っている方が良いと思う。相手に嘘を出来るだけ言わせて、ひっくり返す方が相手は悪い人間であると説明する方が、他の人間を説得するには良い。

個人的には旭川市はあまり良くない地域である印象を受けた。もし他の学校関係者や教育委員会の人達がまともであれば、教頭をこのように好き勝手にはさせないと思う。似たような体質、又は、似たような環境の人々が集まっている可能性は高い。まあ、個人的に経験からの推測なので事実は知らない。実際に旭川市に住んでいる人達の方がどのような地域なのか知っていると思う。特に他の地域や県外から引っ越してきた人達は違う基準を持っている可能性が高いので、何らかの意見を持っている可能性は高い。同じ地域に長くいると何が常識なのか、何が普通なのか判断できなくなる事がある。

旭川いじめ問題 凍死した女子中学生在籍した学校で説明会「10人の加害者の未来が大切」…教頭が初めて釈明 11/18/22(朝日新聞)

去年、旭川の公園で凍死した状態で見つかった当時中学2年の廣瀬爽彩(ひろせ・さあや)さんへのいじめ問題で、爽彩さんが在籍した中学校と旭川市教委による保護者説明会が開かれました。

2時間以上にわたった説明会で語られた中身とは…。

18日午後6時すぎ、旭川市内の中学校に50人の保護者が集まりました。

中学校と旭川市教委が開いたのは、廣瀬爽彩さんへのいじめ問題に関する保護者説明会です。

およそ1年半ぶりに開催された説明会の音声データをHBCは入手しました。

中学校の校長

「当時を振り返って最も反省しなければならない点は、法の趣旨に基づき学校いじめ対策組織による組織的な対応が出来ていなかったことです」

説明会では第三者委員会による最終報告書の概要のほか、いじめに関する組織的な対応やほかの機関との連携などの再発防止策が説明されました。

しかし、質疑応答では保護者から厳しい声が相次ぎます。

保護者の男性

「質問とか言いたいことはいろいろありますけど、まず黙とうとかしなくていいんですか?亡くなられた生徒さんに対して黙とうとかしなくていいんですか?」

保護者の女性

「肝心なことがまったく取り上げられていないと思い、すごく気になっていて、それが性についての問題だと思う。子どもたちはゆがんだ性の知識と認識を持ったまま野放しにされているがゆえに、こういう事態が起きているというのが明らかに分かっているはずなんですけど」

また、問題が起きた時に在籍していた教頭も出席。「1人の被害者の未来より10人の加害者の未来が大切」などと発言したと遺族から指摘されたことについて、初めて釈明しました。

中学校の教頭

「保護者に対し、当該生徒をないがしろにし、加害生徒を擁護するような発言を行ったと言われる不適切な発言ですが、そのような発言はしておりません。保護者に対する説明において、私の言葉が十分に伝わらず、誤解を招いた部分がありましたら、その部分は申し訳ないと考えている」

保護者からは、生徒への説明会も実施するべきだとの声もあがり、校長は来月1日に生徒向けの説明会を開く予定だと明らかにしました。

参加した保護者

「取り組むという姿勢は、それなりのことは言っていましたけど。(説明には納得した?)それはなんとも。人の感じ方なので」

旭川市教委 野崎幸宏 教育長

「たくさんの皆さんの思いをいただいて、これからもいじめ防止に向けて取り組んでいきたいと思ったところです」

ようやく開かれた保護者説明会。問題をめぐっては、今月から市長直属の新たな第三者委員会による再調査が行われる見通しです。

11月21日(月)「今日ドキッ!」午後5時台

北海道放送(株)

先生の問題と言うよりは真面目で悩むタイプだから悩んでいると個人的に思える。

教師特有の問題はあると思うし、教師の世界は知らないから何とも言えない。ただ、個人的な経験から言えば、例え、経験が増え、知識が増えても、問題が簡単に解決できるわけではないと思う。いろいろな問題や他の人達の選択を知ると、他の人が選んでいるのからそれで良いのか、まともに仕事をすると問題になる、同じ選択でも立場が違う人達にとっては、良い事と評価されたり、好ましくないと評価されたりするケースがあるので判断や選択に迷う事がある。一般的に正しい選択だとしても、全ての人がその選択を望んでいるわけではない。良くない選択であっても特定の人達には好ましいと思われることがある。そして結果に対する責任が発生した時に、他の人達はあなたの判断とか、あなたに選択責任があったと逃げるケースがある。

仕事、会社、そして部署が違えばそのような経験をしないで済むかもしれないが、仕事や会社を変えても全く同じ問題でないだけで、別の形の問題が存在するかもしれない。

仕事を変えたら問題が解決するのかを考えて判断すればよいと思う。逃げる事が正解の場合はあるし、逃げても別の問題にぶち当たるだけの事はある。そして最終的には運と結果次第だと思う。

「先生を辞めたい」小学校教員の悲痛な叫びに、鴻上尚史が贈った「オンとオフ」と「スルー力」という言葉〈dot.〉 (1/3)

(2/3)

(3/3) 11/22/22 (AERA dot.)

「先生は、勉強を上手に教えられて当然、クラスをまとめられて当然」とのプレッシャーに逃げ出したくなる、と悲痛な叫びを投稿した32歳の小学校女性教員。励みになるような詩や言葉をいただきたいとの相談者の要望に、鴻上尚史が贈った言葉と詩とは?

【相談164】「先生」に対する世間のイメージに押しつぶされそうなことがあります(32歳 女性 トトロ)

私は、大学卒業後から公立の小学校で働いています。大変なことの方が多くて、なぜこんな思いをしてまで続けるんだと自問自答する日もありますが、やはり子供たちと過ごす時間がかけがえのない宝物だから続けてきました。

でも、この仕事を辞めようかと思っています。「先生」に対する世間のイメージに押しつぶされそうなことがあるからです。先生は、勉強を上手に教えられて当然、クラスをまとめられて当然、など、誰に責められたわけでもないのに、プレッシャーで逃げ出したくなることがあります。クラス分けをし、子供に圧力をかけて小さな枠の中に押し込むような、教育のあり方にも疑問があります。

今は発達障害という言葉も一般的になってきています。あんなに狭い世界にいることを強制されて、ついてこられない子供がいるのも当然だと思います。でも、集団からはみ出る子が一人でもいることを、許せない教師もいます。どんな方法をとっても圧力をかけて自分の言うことは聞かせるように躾ようとする人もいます。私は、それは恐ろしいことだと思います。プレッシャーから逃げたい自分と、今は現状を変えられないけれどこういう考えを持っている人間が一人でも教育現場にいることで、誰かの力になれるのかもしれない、と考える自分の両方がいます。どちらかというと、辞めて逃げてしまいたい……という気持ちが勝っています。

でも、自分に力がないから自信が持てずに逃げ出したくなるのだとも思います。とにかく本を読んだり、研修に参加して力をつけることで見えてくるものがあるのかもしれないと、必死に今もがいています。教育とは一体何なんだろうと思い悩みながらも、できることを日々がんばります。以前、女性の医師の方に贈られた詩が私の宝物です。まとまらない相談ですが、もし、何か励みになるような詩や言葉をいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

【鴻上さんの答え】

トトロさん。大変ですね。苦しみ、葛藤されているようですが、僕はトトロさんの相談を読んで、トトロさんのような人こそ、学校の先生であって欲しいと思いました。

僕は演出家をかれこれ40年近くやっています。その間、いろんな演出家さんに会いました。自信満々に俳優に命令を出し続ける人もいれば、いつも不安で俳優の顔色を窺いながらお願いし続ける人もいました。

いろんなタイプの演出家を見て、僕がなりたいと思ったのは、演出の指示をちゃんと出しながら、常に自分の演出を疑い、俳優やスタッフの声を聞ける演出家です。

ちゃんと演出の指示を出し(時には自信満々に見えながらも)、これでいいのか、もっといい演出はないのか、もっといい伝え方はないのかと、常に試行錯誤を続ける演出家になれたらいいなと思っています。

その意味では、「絶対の自信と安心」はないですから、不安になったり、迷ったり、プレッシャーに押しつぶされそうになります。でも、それは、より良い方向に変わるために必要なことだと腹を括っています。

トトロさんが「教育とは一体何なんだろうと思い悩みながらも、できることを日々がんば」るように、僕もまた「演出とは一体何なんだろうと思い悩みながらも、できることを日々がんば」るだけなのです。

「本を読んだり、研修に参加して」トトロさんが力をつけようとするのは素晴らしいことだと思います。

ただ、僕が心配するのは、トトロさんの文章から、トトロさんがとても真面目なんじゃないかということです。ちゃんと生活でオンとオフを使いわけていますか? 仕事の時は、オンですが、休みの時はすべてを忘れてオフになっていますか?

俳優さんの中にも、とても真面目な人がいて、稽古休みの時も休演日の時もずっと芝居のことを考えている人がいます。あまりに深刻になったり、対象に対して距離が近くなると、見えなくなってくるものが生まれます。ですから、そういう人には、僕は「明日の休みは芝居のことはいっさい考えない。温泉でも海でも遊園地でも行って、どーんと遊べ!」と言ったりします。

あと、プレッシャーを意識しすぎる時は、穏やかにかわす「スルー力」も必要だと思います。トトロさんが書くように、「勉強を上手に教えられて当然、クラスをまとめられて当然」というプレッシャーを感じた時に、「がんばろう」と思う時もあれば、「そうねえ、そうなれたら素敵ですよねえ」とノンキに答えて、息をつけるテクニックを身につけられたらと思います。

僕は演出家として、あまりに大規模で「成功して当然、お客さんが入って当然」という大プレッシャーの作品を演出する時は、割と簡単に「僕一人の力では、完全に無理なので、どうか助けて下さいね」と各部署に言って回ります。言われた方は、演出家がわざわざ来るので驚いた顔を見せることが多いですが、悪い気はしてないと思います。

さて、トトロさん。「何か励みになるような詩や言葉」ですね。言葉は「オンとオフ」と「スルー力」です。

詩は、例えば、谷川俊太郎さんのこんな詩はどうですか?

冬に

ほめたたえるために生れてきたのだ

ののしるために生れてきたのではない

否定するために生れてきたのではない

肯定するために生れてきたのだ

無のために生れてきたのではない

あらゆるもののために生れてきたのだ

歌うために生れてきたのだ

説教するために生れてきたのではない

死ぬために生れてきたのではない

生きるために生れてきたのだ

そうなのだ 私は男で

夫で父でおまけに詩人でさえあるのだから

最後の二行を、

「そうなのだ 私は女で

(トトロさんの立場で、例えば)娘でおまけに教師でさえあるのだから」

と口ずさむ時に変えても、谷川俊太郎さんはきっと許してくれると僕は思っています。

■本連載の書籍化第4弾!『鴻上尚史のなにがなんでもほがらか人生相談』が発売中です。書き下ろしの回答2編も掲載!

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

*****

本来学校がここまではどっぷりと入る話ではないんだよな。内容からすれば警察が介入すべき案件だった。

今となっては学校がいじめや原因を認めるか認めないかという機関になってしまい、捜査権もないものだから答えが出ていない。

学校を守る、生徒を保護するという意識も働いたのだろう。中立的な視野に立てないことで火に油を注ぐこととなってしまっている。

今からでも遅くはないので、捜査を警察に預けて、加害者を特定する。偽証している人間もあぶり出す。いじめがあったかなかったかという話ではなく、刑事事件として扱う必要があると思う。

mih*****

学校内や学校外でも、その学校に所属する生徒間の問題については、原則として担任→校長→教育委員会→警察へ相談するルールがあるそうです。

子供が中学生の時、学年崩壊していつ誰が命を落としても不思議じゃない状況に陥り、担任へ相談しても埒が明かず、あまりの酷さに耐えかねて「今後は学校外で起きたことについては、加害生徒をその場で警察へ突き出す。」とはっきり言った時、担任と校長から言われました。

その後、学校内でうちの子含む2人の生徒が2週間以内に立て続けに自殺未遂したので、否応なく警察が介入することになりましたけど。

zaf*****

学校側より、すでに警察案件。

希死念慮の意味をわかっているのだろうか。

被害者がそんな事を望むのか。

まったくありえないだろ。

もし希死念慮という言葉を使うなら、希死念慮に至ったすべての原因は加害者だったと言えるのではないか。

また、今回の内容を拝見すると、全く他人事のようで、この関係者たちは人を教育できる能力、道徳がないと証明している。

参加者から黙祷を言われてしまうのもありえません。

何も反省していない関係者たちは、早く終わらせたい一心だろう。

まずは加害者をしっかり処罰する必要があるのでは。

教育者以前に人として、失格だろうと思います。

dnf*****

「第三者委員会はいじめの事実を認定。性的なイジメ、深夜の呼び出し、おごらせる行為など中学校の先輩7人が関与した6項目をイジメだった」

と書かれていますが、それは強要罪、恐喝罪など、犯罪行為に抵触しないのでしょうか?

「イジメ」の定義は曖昧で、その言葉で犯罪行為が雲隠れしてしまうのは問題です。

公務員は犯罪があると思料するときは、告発をしなければならないとされています。

「イジメ」という都合のよい言葉により、告発する義務がないという解釈をしているのではないでしょうか?

それは「イジメ」という言葉に疑問を持たずに多用しているマスコミの責任もあります。

人を精神的に追い込む行為については傷害罪、更に自殺に追い込む行為については傷害致死などの判例がされれば、行為者のみならず、関係者各位の今後の対応も変わるのではないでしょうか?

feb*****

本来、いじめやハラスメントという言葉は、犯罪に触れない程度の「いやがらせ」を指すのだと思う。

傷害や強要、脅迫、逮捕監禁等、明確に刑法犯にあたるのに、それをごまかす意図で使うから、初動を誤るんだと思う。

学校は事態を把握したら、警察に相談したら良い。

ちゃんと刑事事件として警察が捜査して、学校は捜査に協力する立場で良いのに、自分たちだけでごまかそうとするから問題になる。

ray*****

「ゆがんだ性知識を持つ生徒が野放しに」との危惧は本当に深刻だと感じます。

旭川警察は触法少年を理由に一旦とはいえ幕引きが早過ぎます。

この事件と同時期に隣県で未成年による児童ポルノ強要事件が有り、加害者は刑事罰を問える15歳だったが警察はあまりに悪質だとして出来る限りの追及をしていました。

被害者と御遺族は早い段階で学校と市教委に相談していた事も、どのような対応をされてきたかも何度も報じられていて、状況が悪化してからの話し合いの場に弁護士の同席を拒否もされていました。

順番が違ったところで学校側が警察の介入を素直に許すとは考え難く「〜出来る筈だ」「〜すべきだ」を気楽に言える事件ではありません。

dop*****

学校側が警察の介入を素直に許すとは考え難く

↑

現行法では、学校が拒否しても警察は強制的に捜査できます。

tya*****

この問題は学校だけでなく、警察、いじめ相談、医療機関等も含め、さあやさんにかかわった大人たちになんらかの問題があったように感じる。これらの機関の連携の在り方や各機関の反省点も明らかにされるべきものだと思う(この調査委員会の枠内かどうかは不明だが)。

ただ、記事の「希死念慮」という言葉が気になってしまった。

さあやさんに「自殺願望があった」と判断した根拠は何なのだろうか?

自殺未遂も、ニュース記事によると自殺願望からではないと思われるのだが。

この言葉から報告書の信頼性に疑問が出てしまうのではないかな。

コメントには警察案件にするべきだったと多くの人が書いているが、自分の記憶が正しければ警察官件になっていたと思う。だから、閉鎖的な旭川市だから地元の有力者の子供が関与しているのではとか書いている人がいたと思う。警察が介入したがらないかったのか、管轄の警察署に誰かから圧力があったのか、その点については詳しい記事はなかったと記憶している。

旭川14歳少女凍死は本当に学校、教師達、そして教育委員会だけの問題なのか疑問だが、記事からしか判断できない。個人的には爽彩(さあや)さんが担任や教頭との会話を黙って録音していたらこのような状況にはならなかったかもしれないと思うが、公務員や警察は信用できないと強く思う経験をしていなければ、そのような事を思いつかない可能性は高い。人間、話せば分かりあえるは綺麗事。話せば理解しあえる人達はいるが、全ての人に言える事ではない。人が約束と言っても信用してはいけないと思う。誰がその言葉を言っているのか、その人の人間性を知っているのかなど条件がかけていれば嘘を付いている可能性を疑った方が良い。もし嘘を付いているのなら、いくらか質問したらつじつまの合わない回答が帰ってきたり、回答に息詰まると思う。もしそうなったら信用に値しない人間と判断した方が良いと思う。

個人的な経験から言えば、自分のサイドであると思えない人達は5割以上で嘘を付く。真面目な人だと嘘ではなく、コメントできないとか、その件では発言する必要はないとか言うケースが多い。運が悪いから自分のような経験や考え方になるのかもしれないが、爽彩さんのような最悪な事が起きてからでは遅い。基本的には性悪説を基本に対応すれば疑念を抱いた時点で次の行動を取れると思う。

《旭川14歳少女凍死》「ゆがんだ性知識を持つ生徒が野放しに」「彼女には希死念慮があった」ようやく開いた保護者会で学校と市教委が見せた“当事者意識ゼロ”【音声データ入手】 (1/3)

(2/3)

(3/3) 11/19/22 (文春オンライン)

《旭川14歳少女凍死》“被害者母”が明かした学校や加害者への“言葉にならぬほどの無念”「娘は軽い気持ちで死を選んだわけじゃない」【最終報告書公表も再調査へ】 から続く

【画像】爽彩さんは裸の画像をいじめグループによって拡散された

「学校からも市教育委員会からも終始、爽彩(さあや)さんへの謝罪の言葉はありませんでした。第三者委員会の調査の報告もただ資料をかいつまんで読み上げるだけ。当事者意識が一切感じられませんでした。この学校に子どもを通わせている身として、こういった学校と教育委員会の杜撰な対応は不安しかありません」

11月18日、北海道旭川市にあるY中学校で行われた保護者説明会に参加した保護者はため息をつきながら語った。

ようやく開かれた「重大事態」についての保護者説明会

2021年3月、旭川で当時14歳の廣瀬爽彩(さあや)さんが凍死して見つかった事件に関し、文春オンラインはその背景にあった凄惨なイジメについて報じてきた。第三者委員会はいじめの事実を認定。性的なイジメ、深夜の呼び出し、おごらせる行為など中学校の先輩7人が関与した6項目をイジメだったとした。しかし、爽彩さんの死は「自殺と考えられる」としたものの、イジメとの因果関係については認定しなかった。

そして18日、旭川市教育委員会は第三者委員会の調査報告を受け、「本件重大事態の事実経過とともに、学校のいじめ防止対策や生徒の安全確保の取り組みなどについて」保護者に説明する場を設けた。文春オンラインは約2時間に及ぶ説明会の音声を入手。その音声には、市教育委員会の対応に保護者の不信感が渦巻く険悪な空気が記録されていた。

午後18時過ぎ、既に凍えるような寒さの季節となった北海道旭川市のY中学校。昇降口には多くのマスコミ関係者がカメラを構え、校舎の回りでは男性教員が見回りをするなど物々しい雰囲気を醸していた。集まった保護者の多くは待ち構えるマスコミを避けるように足早に校舎の中へと消えていく。

説明会の会場には市教育委員会から4人、そしてY中学校の校長や教頭など5~6人が保護者を待っていた。第三者委員会の調査の結果に関する報告という趣旨であったが、教育委員会の説明はあまりにもお役所的な内容だったと前出の参加者は語る。

「受付で渡された160ページ以上の資料をかいつまんで読み上げていました。広い体育館の中で延々と約30分にわたって資料を読み上げる姿にはどこか他人事のような印象がありました。もちろん、言葉では我々保護者や生徒に『ご心配をおかけしていること』については謝罪していましたが、遺族や亡くなった生徒への哀悼の言葉はありませんでした」

教育委員会側はイジメと認定した6つの項目について説明するものの、それらが爽彩さんの死と関係しているとは断定できないとした。その理由として、「当該生徒には希死念慮があった。その希死念慮とイジメの因果関係を証明できなかった」と説明し、イジメと自殺との関係を断言しないままに終わった調査結果をなぞった。

続いて、Y中学校の校長が「ご遺族、保護者へのご心痛をかけたことを申し訳なく思っている。大変重く厳重に受け止め反省している」と語り、学校内のおける再発防止策について語った。

黙祷もしないんですか?

「再発防止策は4つの柱を立てています。一つ目は、いじめ事案の原因の調査と組織的な対応を行います。二つ目は、いじめ全校指導への取り組みを計画的に進めてまいります。三つ目は、生徒の自己優良感、自己肯定感を高め、思いやりの思考の充実を図ります。四つ目は、家庭、地域、行政との連携強化を図り、各方面との連携のもと組織的な対応を行っていきたいと思っております。

今回の報告書にあるいじめ防止等対策委員会の言葉を重く受け止め、いじめの対応に真摯に向き合い教育の充実に全力を尽くす所存です」

質疑応答では、最初に挙手した男性が怒りをこらえたような声でこういった。

「黙祷はしなくていいんでしょうか。反省しているとおっしゃっていましたが、それなら教育委員長が音頭をとってやるべきではないでしょうか」

これに対し、教育委員会は「大変失礼しました。それでは、亡くなった生徒に哀悼の意を示したいと思います」淡々と返答した。保護者の呼びかけにより、開始から50分以上経過してようやく爽彩さんへの黙祷がささげられた。

市教育委員会と学校が示した再発防止策に対して、不満を持つ保護者は「やっとひらいていただけた」と声を震わせながら語り出す。

「今回の再発防止策には性のことが一切書かれていません。今まで学校教育の中で性教育をきちんとやってきませんでした。今回、ゆがんだ性の知識を持った生徒が野放しになっていることが分かったと思うのですが、学校教育の中で学びなおすのを今後の課題に入れないともっとひどくなると思います。こういったことを教えていくことが、本当に子どもたちの命を守っていくことに繋がっていると思います」

加害生徒が爽彩さんにわいせつ画像を撮影して送るようSNSで強要したことなどを踏まえた発言である。これに対し、市教育委員会と校長はこう答えた。

「ここの中学生は白い目で見られる」

「昨年度から国が作った教材で性教育を始めたところです。より具体的に性に関することやSNSに関することを学べるプログラムを持つことを検討しています」(市教育委員会)

「保健体育やSNSに関する授業で性の尊厳を守る取り組みができる場面があると思うので検討していきたいと思います」(Y中学校校長)

保護者の中には「ちゃんと調査したのに再調査をしなければならないのか。Y中学校の生徒ということで白い目で見られる。いつ終わるのか」と平穏な日常を切望する声も挙がった。それに対し、直後に挙手した保護者は正反対の発言をしていた。

「(被害者が)自分の子供だったら悔やんでも悔やみきれない。この事件を解決しない限り、旭川からはいじめは撲滅できません。ぜひ徹底的にやっていただきたい」

文春オンラインでは、爽彩さんの母親が担任の教員にイジメについて相談したところ「デートなので」と断られたことを報じた。このことに対し、ある保護者は「一部の間違った認識の教員がいる」と指摘した。

しかし、市教育委員会はその発言の事実を否定していた。

「担任の先生については、デートを理由にして断ったことは、教育委員会は本人に確認しました。本人はそのようなことを言った事実はないと言っています」

また、加害生徒が所持していた爽彩さんのわいせつ画像を教頭が自らが確認し、自身の携帯で撮影したことや、遺族に対し、「10人の加害者の未来と、1人の被害者の未来、どっちが大切ですか。 1人のために10人の未来をつぶしていいんですか」と発言したことも文春オンラインは報じている。しかし、この発言についても学校は否定した。

説明会に出席していた教頭自らが回答していた。

「報道で誤解を与えたら申し訳ない」

「遺族や保護者のみなさんに多大なる心痛とご負担をかけた事をお詫びいたします。当該生徒の性的な画像を撮影したという事実はありません。報道を受けて警察にスマホを提出し、検査した結果、該当なしとなっています。遺族に対しての不適切な発言もしておりません。保護者への対応は複数の教員で対処し、その都度教育委員会に報告しています。

この件に関しては、第三者委員会にもあらゆる資料を提出しています。誤解を招いている分がありましたら大変申し訳ないと思います。いじめを把握し、適切に対応できなかったこと、教員を管理監督する立場にいながら指導の適切さを欠いたことは深く反省しています」

こう回答していた教頭の様子を、前出の参加した保護者が描写する。

「話を振られると用意された紙を読み上げていました。おそらく最初から回答を用意していたんでしょうが、聞かれなければ話すつもりはなかったのでしょう。機械的に読み上げている感じで、反省しているような印象は受けませんでした」

市教育委員会とY中学校は謝罪や反省の言葉は何度も口にしながらも、あくまでも組織的な問題点しか言及しなかった。教員をかばう姿勢は変えず、イジメと自殺の因果関係にも踏み込まない。前出の参加した保護者は最後に「これじゃあ、前の保護者会と変わらないよ」とため息をついていた。

被害者と遺族の無念が晴れる日はまだ遠い――。

「文春オンライン」特集班/Webオリジナル(特集班)

旭川・中2いじめ凍死問題、尾木直樹さんが第三者委メンバーに…11月中にも新たに立ち上げ、遺族の意向など受け再調査 11/17/22(HBCニュース)

北海道旭川市で、いじめを受けていた当時、中学2年の女子生徒が凍死した問題で、市は、再調査のために設置する新たな第三者委員会のメンバーに、教育評論家の尾木直樹さんらを起用する方針を固めました。

旭川市が起用の方針を固めたのは、法政大学の名誉教授で「尾木ママ」の愛称で知られる教育評論家、尾木直樹さん。

もう1人は、筑波大学の教授で、思春期、精神病理学を専門とし、いじめ問題の著書もある斎藤環(たまき)さんです。

2人の起用について市は、地元とのしがらみがなく、いじめ問題の調査経験や若年層の心理に詳しいためなどとしています。

尾木さんは、大津市のいじめ自殺問題でも第三者委メンバーを経験

尾木さんは、いじめを受けて自殺した、滋賀県大津市の中学2年の男子生徒をめぐる第三者委員会でも、メンバーを務めた経験があります。

公園で凍死していた廣瀬爽彩さんの問題では、調査した第三者委員会が最終報告書で、廣瀬さんに対するいじめは認めたものの、自殺といじめの因果関係は認めませんでした。

こうした結論を不服とする廣瀬さんの親族の意向を受け、市は11月中にも新たな第三者委員会を設置し、再調査することを決めていました。

いじめを受けていて、公園で凍死した廣瀬爽彩さん

一方、廣瀬さんがいじめを受けていた当時に通っていた中学校では、18日夕方、保護者向けに、第三者委員会の最終報告書についての説明会が開かれる予定です。

<第三者委員会が認定した、いじめ6項目>

1.性的な話題をくり返す、体を触る

2.深夜や未明の公園などへの呼び出し

3.飲食代をおごらせる

4.性的な画像の送信の強要

5.性的な行為の強要

6.性的なからかい

※関与したのは、同じ中学と他の中学の上級生の男女7人

11月17日(木)午後2時10分配信

北海道放送(株)

教員不足が深刻な都道府県はどれだけあるのか知らない。教員不足が深刻な都道府県は小規模な学校と大きな学校でオンライン授業が可能なのか文科省に問い合わせて問題ンがなければ実行するべきだと思う。

小規模な学校はタブレット端末やPCなどを都道府県の負担で支給して同じ県、又は、他の県で授業の動画をオンラインで提供してる場合は許可を取って生徒が見れるようにすれば良いと思う。特に算数、数学そして英語は生徒にやる気があれば問題なく学習できると思う。大きな学校では理解度や能力で受ける授業を決めれば良いと思う。

体育、音楽、そして実験が伴う理科や化学は教科によってはオンラインは難しいと思う。そのような教科はこれまで通りで良いと思う。

ただ、必要な教育が提供できない国の将来は暗いと思う。教員不足の問題は簡単には解決できないと思うので、オンラインとの実際の授業のハイブリッドで考えていくべきだと思う。

教員不足深刻 5月で小中高15人 さらに増加、教頭が担任の学校も 11/18/22(朝日新聞)

山梨県内の公立学校で教員不足が深刻となっている。県教育委員会の5月時点の調査では、小中高校の15校でそれぞれ教員1人が未配置で、前年同時期の2校から大幅に増えた。さらに年度途中で、産休や病休に入った教員の代わりが見つからずに、教頭や主幹教諭が担任を兼ねる学校も出てきている。

県教委の調査によると、本来必要な数の教員が配置できていなかったのは小学校3校、中学校8校、高校4校の計15校。それぞれ1人ずつ足りなかった。急な退職や休職などに対応できなかった例が多いという。ただ、担任が不在となったケースはなかったとしている。

前年度は、小学校1人、高校1人の計2人だけだった。

教員不足が生じる理由として、県教委は、代用を務める臨時的任用教員が見つからなかったことを挙げる。定年となる教員の継続希望者はすでに、再任用の形で配置計画に組み込まれている。そのため、教員採用試験で採用されなかった人たちの中から臨時的に任用するが、受験倍率が年々低下しているうえ、「すでに就職している」などと断られるケースもあって確保が難しいという。

この調査は5月時点のみで、その後の不足数は把握されていないという。そのため、教員が計画通り配置されても、その後教員不足が深刻化する例もある。

実際、前年度の途中に体調不良や家族の介護などを理由に57人(小学校42人、中学校13人、高校2人)が退職し、教頭や主幹教諭が担任を兼ねた学校もあった。

県内のある小学校では、教頭と主幹教諭が担任を兼任し、校長も一時は授業を担当した。この校長は「教頭や主幹教諭は担任の仕事が終わった後、本来の仕事もこなしている。臨時職員を見つけるのは校長の仕事だが、どこにいるのかわからず、闇を手探り状態」という。

新年度がスタートした時点では、教員の配置は定数通りだったが、心身の不調で担任が1人外れ、産休などで職場を離れた教員もいた。校長が代わりの臨時教員のなり手を探したが、「授業はできるが担任は無理」という人が多かった。ほかの校長に尋ねてもみたが、「うちがほしいぐらいだ」と手いっぱいの状態を説明されて断られたという。

教員不足は全国的な問題で、文部科学省は昨年度初めて山梨県を含む全国調査を実施した。その結果、公立小中高・特別支援学校で計2065人が足りなかった。千葉県は県内教員の不足数を毎月調べており、昨年5月時点で135人の不足だったのが、9月には倍以上の281人になり、この1月には324人にまで増えたという。

山梨県教委は5月時点以外の教員不足数を調査する予定はないというが、この校長は「山梨でも年間複数回の調査をして実態を把握し、対策を講じてほしい。このままでは数年後には学校が崩壊する」と危機感を募らせる。(米沢信義)

日本の教育は軍隊式の影響がある教育で圧力で締め付け、我慢を押し付けて、会社の歯車になるようなシステムだったと自分が読んだニュースや記事で思うようになった。そして古い体質と古い体質を経験し、体罰が許され経験してきた体育系の教師のように悪い事や間違っている事でも許されると思っているのと同じように、新しい事を取り入れない文科省、地方自治体の教育委員会、そして実際に教育する教諭や管理職の教育関係者が問題の一部だと思う。

試験の点で合否が決まる部分は公平かもしれないが、塾に行っている子供と塾に行っていない子供の環境まで考えると公平とは思えない。しかも塾はコストになる。

就職して働くまでを考えれば、純粋に学力が必要な仕事と能力や人間性を含む総合的な点で良い評価の方が重要な仕事があるので入試だけに時間、努力、そしてお金をかけるのはおかしいと思う。

スポーツは絶対に必要とは思わないが、スポーツと通して学ぶこと、勝ち負けがある事を学ぶこと、個々の能力だけではなく、戦略や情報分析で結果が違ってくること、努力や精神面のタフさが結果に影響する事ある事、努力よりも才能や遺伝が重要な事もある事など学ぶことが出来れば、将来に応用する事によって未来で良い結果をだせるかもしれない。スポーツに限らず、似たような事を学ぶことが出来る活動や経験をすれば、多少の偏差値の差よりも大切な経験かもしれない。

集団で動くような仕事、多くの人をまとめてある仕事を達成する仕事などはコミュニケーション能力、リーダーシップ、人と上手くやって良く能力などがより重要だと思う。多少、能力が高くても運悪く多少の苦労や辛い思いをして現場で乗り越える事が出来なければ、精神的、又は、身体的につぶれて行く可能性はある。

教師の不祥事は家庭の影響はあると思うが、日本の教育システムの問題の現れだと思う。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

mur*****

「小学校の平等教育は限界に来ている」から「親は躊躇なく塾探しに動いたり、インターナショナルスクールなど、わが子に最適な道を選びましょう」となる部分はあるのかもしれません。

もっとも、「塾探し」を通じて所得格差が学力に反映されるようになった結果、「小学校の平等教育」に限界をもたらしている可能性もありえます。

不平等を公金で是正しようにも、格差をめぐる競争を加熱する結果に終わることも予想されますので、中学受験の在り方を考え直した方がよさそうな気がします。

cho*****

教育先延ばしが子供にとって致命的、という部分は共感しますね。

致命的という言葉のチョイスは大袈裟ですが、小学生の時に先取りしていたから、中学生になって困らないということはあります。

期末テスト対策で、中1の子供の日本史の教科書を一緒に復習した時ですが。

例えば、大化の改新は、何年に誰が何を何の目的でしたことなのか、その結果どうなったのか、スラスラと言えるわけです。

子供に聞いてみると、中学で覚えたわけではなく、小学生の時に中学受験の塾で覚えたそうです。

そうすると、他の科目対策に時間をかけることができ、全体として、良い成績をキープできる。

進学先が公立中学なので、よけいに。

個人的には、何時間も集中して座って授業を受けられるというスキルがついたのが、中学受験の1番の収穫だったかもしれません。

そんなこと?と思われるかもしれませんが…結構この先、大事です。

中学受験は激化の一途、“教育先延ばし”が子どもにとって致命的なワケ 11/14/22(ダイヤモンド・オンライン)

2022年の首都圏中学受験者数は5万人を超えて過去最高となり、受験競争の激化が続く。開成、麻布、桜蔭、雙葉、筑駒、渋幕……東京・吉祥寺を中心に都内に展開する進学塾VAMOSは、「入塾テストなし・先着順」で生徒を選抜しないが、「普通の子ども」を有名難関校に続々と合格させると話題の塾だ。子どもの特徴を最大限に生かして学力を伸ばす「ロジカルで科学的な学習法」が、圧倒的な支持を集めている。本稿では、VAMOSの代表である富永雄輔氏の最新刊『ひとりっ子の学力の伸ばし方』(ダイヤモンド社)から、特別に一部を抜粋して紹介する。

● 中学受験を取り巻く環境は激変している

ひとりっ子の子育ての場合、兄や姉という比較対象がないため、親はつい「自分が子どもだった頃」と比べてものを考えてしまいます。しかし、そこにはおよそ30年の開きがあります。その間に、教育事情は大きく変化しています。

とくに、中学受験をめぐる環境は様変わりしました。親世代の頃は、中学受験にかける準備期間は約2年でした。5年生になってから塾に通い始めれば良かったわけです。しかし、今は3年から3年半が必要になっています。つまり、3年生のうちに塾に入ってなんとかギリギリというところです。

● 塾なしで中学受験は「無謀な挑戦」

こういう状況について、「過熱」を指摘する声もあります。本来、子どもの学びは学校で得るものであって、幼い頃からせっせと塾に通わせるのはおかしいというわけです。子どもに対する理想が高いひとりっ子の親は、「のびのびと育てたい」という気持ちから、こちらの方向に傾くケースも多々あります。

その意見は尊重しますが、中学受験を考えているなら、塾に通わせることはほぼ不可欠です。というのも、今の公立小学校のカリキュラムや授業の体制は、親の時代とは違い、中学受験にはおよそ対応できないものとなっているからです。

上の子を育てた経験がある親はそのことに気づいていますが、ひとりっ子の親はわかりません。だから、まず「自分たちの頃とは違うのだ」という認識を持って、さまざまな情報に接してください。

ちなみに、欧米諸国では、日本のような塾文化はありません。彼らの国では「飛び級・降級」が設定されていて、優秀な子はどんどん上の授業を受けられるからですしかし、日本の義務教育は、広く一般的な知識を与えること優先で、個々のレベルに合わせるのは不可能です。

そういう状況にあって、塾というものをいかに上手に使っていくかが、大事なポイントになってきます。大事なのは、自分の子どもに合った勉強方法や進路を考えることです。

● 教育機会は平等ではない

親の時代と比べ今は、働き方改革やパワハラ抑止策が大きく進んでいます。このことによって、子どもたちは親のときのような教育を受けられなくなっています。

勉強についていけない子がいたときに、先生が残って見てあげればサービス残業になってしまいます。授業中に騒いでいる子を怒鳴りつければ、パワハラだと保護者からクレームが入ります。

こういう状況にあって、小学校の平等教育は限界に来ているのです。現場の先生も頑張っていますが、世の中は変化し、子どもの進路も多様化しています。

そのことを認識し、親は躊躇なく塾探しに動いたり、インターナショナルスクールなど、わが子に最適な道を選びましょう。野球やサッカーなどのスポーツも、プロで活躍している選手の大半は、小学2年生くらいからクラブに入会して練習を積んでいます。勉強も同様で、スタートダッシュは非常に大事なのです。

(本稿は、『ひとりっ子の学力の伸ばし方』からの抜粋・編集したものです)

富永雄輔

【独自入手】《おな電をさせられ、秘部を見させるしかない》《自殺未遂しました》旭川14歳凍死少女「イジメ被害メッセージ」 (1/3)

(2/3)

(3/3) 04/25/21 (AERA dot.)

《市がイジメ再調査表明》「わいせつ強要の証拠LINEを教頭は写メで撮っていた。学校調書を調べて」旭川14歳少女凍死 遺族がコメント から続く

【画像】爽彩さんは裸の画像をいじめグループによって拡散された

亡くなる約1年前、廣瀬爽彩(さあや)さんは自分が受けた壮絶なイジメの実態について、ネットで知り合った友人に対して下記のようなメッセージを送っていたことが新たにわかった。「文春オンライン」取材班が独自入手した。

その一部を引用する。

《内容を簡単にまとめると

・会う度にものを奢らされる(奢る雰囲気になる)最高1回3000円合計10000円超えてる。

・外で自慰行為をさせられる。

・おな電をさせられ、秘部を見させるしかない雰囲気にさせられて見せるしか無かった。

・性的な写真を要求される。

・精神的に辛いことを言われる(今までのことバラすぞなど)etc……

ありまして、、

いじめてきてた先輩に死にたいって言ったら「死にたくもないのに死ぬって言うんじゃねえよ」って言われて自殺未遂しました》

今年3月、北海道旭川市内の公園で積もった雪の中で亡くなっているのが見つかった爽彩さん(当時14歳)。死因は低体温症で、警察も自殺とは認定しなかったが、「文春オンライン」では4月15日から7本の記事を公開。その死亡の背景に上級生らからの凄惨なイジメがあったことを報じた。

※本記事では廣瀬爽彩さんの母親の許可を得た上で、爽彩さんの実名と写真を掲載しています。この件について、母親は「爽彩が14年間、頑張って生きてきた証を1人でも多くの方に知ってほしい。爽彩は簡単に死を選んだわけではありません。名前と写真を出すことで、爽彩がイジメと懸命に闘った現実を多くの人たちに知ってほしい」との強い意向をお持ちでした。編集部も、爽彩さんが受けた卑劣なイジメの実態を可能な限り事実に忠実なかたちで伝えるべきだと考え、実名と写真の掲載を決断しました。

無理やり撮らせたわいせつ画像をイジメグループ内で拡散

2019年4月、市内のY中学校へ入学してからほどなくして、爽彩さんは、上級生のA子、B男、Z中学校に通うC男らからイジメを受けるようになった。イジメは日に日にエスカレートし、加害生徒らが爽彩さんに無理やり撮らせたわいせつ画像をイジメグループ内で拡散したことや、公園内でイジメグループが複数名で爽彩さんを囲み、自慰行為を強要したこともあった。

爽彩さんは同年6月に、イジメグループら十数名に囲まれた挙句「死ぬ気もねぇのに死ぬとか言うなよ」と煽られた末に、地元のウッペツ川に飛び込むという“事件”を起こした。この事件ののち、爽彩さんは長期入院を余儀なくされ、同年9月には市内のX中学校へ転校。しかし、X中学校へもなかなか通うことができず、家に引きこもりがちな生活を送るようになった。医師からはPTSDと診断され、イジメのフラッシュバックに悩まされていた。

校長は「爽彩さんの死亡と自慰行為強要は関連がない」

冒頭の爽彩さんのメッセージは2020年2月に書かれたものだ。この時期、彼女は引きこもりがちになり、依然としてイジメによるPTSDに悩まされていたという。

いかに悲惨な性被害にあったかについて、彼女自身の言葉で綴られている。こうした言葉を綴るだけでも、当時の場面がフラッシュバックし、つらかったのではないか。

取材班は爽彩さんがイジメを受けた当時通っていたY中学校の校長を直撃( #6 参照)。校長は「イジメはなかった」「(男子生徒が当時12歳だった爽彩さんに自慰行為を強要して撮影したことが)今回、爽彩さんが亡くなった事と関連があると言いたいんですか? それはないんじゃないですか」などと答えた。だが、少なくとも彼女が、自身が受けた行為を「イジメ」だったと認識し、そのトラウマに悩まされていたことは、今回のメッセージを読めば明らかだ。

爽彩さんは、ウッペツ川に飛び込んだ事件以降、精神的なショックから入院、2019年9月に退院した後はイジメを受けたY中学校からX中学校へ転校することになった。

「わいせつ画像が拡散された学校への復帰はありえない」

爽彩さんの親族が語る。

「Y中学の教頭先生は『うちの生徒なので戻ってきてほしい』と学校に復帰するよう爽彩に勧めましたが、わいせつ画像が、どれだけ学校中に拡散されたのかもわからない上に、加害生徒がまた近づいてくる可能性もあった。それで学校に復帰なんてありえない。そこでX中学校へ転校することにしました。その際に、自宅も引越ししたのですが、場所は以前の学区からはバスで1本では行けない、離れた場所にしました。しかし、それでも爽彩は外に出ることに怯え、新しい学校に行くことも拒んでしまったのです」

爽彩さんの「最後の声」を聞いたネット世界の友人

爽彩さんは、家に引きこもりがちになり、もともと関心があったネットやゲームに没頭するようになった。学校に通えなくなった爽彩さんにとって、そこだけが、家族以外にありのままの自分を見せることができる“居場所”だったようだ。

辛くて思い出すのさえ苦しかったはずの「イジメ」の内容について、あえて伝えたのも、相手が唯一心を開くことができるネットの世界の友人だったからだろう。

爽彩さんはそうしたネットの友人たちに、自身が受けたイジメについて相談をしていた。そして、再び学校に通えるよう努力し、なんとか明るい未来を見出そうと必死にもがき、苦しんでいた。

取材班はそんな彼女の「最後の声」を聞いた友人たちに接触した――。( #9 へつづく)

◆◆◆

「文春オンライン」では、旭川イジメ問題について、情報を募集しています。下記のメールアドレス、または「 文春くん公式 」ツイッターのDMまで情報をお寄せ下さい。

sbdigital@bunshun.co.jp

https://twitter.com/bunshunho2386

《今日死のうと思う 既読ありがとう》旭川14歳少女凍死 ネットの友人3名が明かした「イジメから最期までの600日」 へ続く

「文春オンライン」特集班/Webオリジナル(特集班)

「高校進学後も関係は続いた。断ることができなかったのは、幼い頃から『先生には従うもの』と教えられていたからだ。」

なんかそんな事を言われたことはあるし、学校は正しいと言われたことがあると思う。ただ、個人的にはそれは間違っていると大人になって思うので、子供には先生の言う事を聞けなんて言わない。先生や学校がおかしいと思ったら証拠を取っておけとは言ったことはある。子供達が先生を尊敬しない事に対しては教育委員会や文科省の自業自得だと思う。リーダーシップがない教師に生徒は従わないと思った方が良い。

大阪のデタラメ!市職員の5人以上の会食200件、千人以上参加の仰天「上司の強要、偽装工作」核心証言〈dot.〉(1/2)

(2/2) 04/24/21(読売新聞)や

校長ら31人、修了式後に懇親会 大阪のホテルで3月 04/15/21(朝日新聞)のケースを考えたら良い。言っている事とやっている事に矛盾がある人達を言う事を素直に聞く人は多いのだろうか?昔はありかもしれないが、今は、違うと思う。

【#許すなわいせつ教員】中学時代の「心の傷」破裂 私は性被害者だったんだ…(1/2)

(2/2) 04/24/21(読売新聞)

性的な被害は体にも心にも大きな傷として残る。それが子供の場合、その影響は甚大だ。被害がすぐには顕在化せず、「忘れよう」と蓋をしてきた記憶が大人になる過程で外れ、心の中で突然、よみがえるという。めまいや頭痛、極度の精神的な不安のほか、中には自傷行為を繰り返すケースもある。

「#しんどい 君へ」ジャングルポケット 斉藤慎二さんからメッセージ

中学校時代の教員からわいせつな行為を受け、その後、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状に悩まされてきた関東地方の20歳代の女性は、今年から児童虐待などに対応する仕事に就いた。

「子供の頃に受けた性被害で自分は大いに苦しんだ。同じように悩み、『心の傷』を持つ子供たちの手助けをしてあげたい」。女性はこう語り、現在は希望を持ち、仕事にまい進する。

行為から数年がたった2018年頃は、わいせつ行為を受けたことを頻繁に思い出し、涙が止まらなくなり、過呼吸の症状に見舞われることが続いた。精神科を受診したところ、「うつ病と複雑性PTSD」との診断を受けた。それまで、もやもやしていたが、治療やカウンセリングを受け、「私は性暴力の被害者だったんだと、ようやく自覚した」と振り返る。

求められたメール交換 ハートの絵文字に違和感

自然が豊かな西日本の町で女性は生まれ育った。中学時代は成績も良く、運動部の部長を務め、3年時担任の40歳代の男性教員からの信頼は厚かった。

ある時、携帯電話の番号とメールアドレスの交換を持ちかけられ、戸惑いながらも応じた。その後、教員からはハートの絵文字付きのメールを受け取ることもあった。妻子ある年齢の離れた教員のため、違和感を持ちつつも軽い冗談だと受け止めていた。

成績表には、教員から「学級役員に」という希望も書かれていた。高校への推薦入学も決まり、教員からの依頼で3学期は学級役員を務めた。卒業イベントの準備で、放課後に男性教員と作業をすることが増え、教員が車で自宅まで送ってくれることもあった。女性の両親も「いい先生だね」と喜んでくれていたという。

撮られた写真の悪用、うわさを不安視 性被害言い出せず

卒業間近の放課後、教員の車に乗せてもらったところ、見知らぬ場所で車が止まり、性的な暴行を受けた。女性はそれまで男性の体を見たことがなく、ぼう然となった。その後、自宅まで送ってくれたが、女性は親にも言えずに泣きじゃくった。

高校進学後も関係は続いた。断ることができなかったのは、幼い頃から「先生には従うもの」と教えられていたからだ。携帯でわいせつな行為の写真を撮られ、会わなくなったらそれが悪用されるのではないかという不安もあった。地元で教員をしている親の評判を落としてしまうのではないかなど、様々な理由で苦しんだという。

そうした悩みが心の中で抑えきれなくなったのか、高校3年のある日、教室で過呼吸を起こして保健室に運ばれた。そこで初めて、学校で生徒たちの相談に応じていた女性教員にこれまでの経緯を打ち明けたという。

教育委員会は教員を懲戒免職処分とした。読売新聞の取材に教委は事実を認めつつも、担当者は「二次被害を防止する観点から、詳細は答えられない」とする。

女性は「教員には自分がしたことの罪深さを知ってほしい。そして、狂ってしまった私の人生を返してほしい」との思いを今も抱える。

性被害は「魂の殺人」

性暴力被害者らでつくる一般社団法人「スプリング」(東京)などは昨年夏、性被害者にアンケート調査を実施した。5899人から回答を得たところ、わいせつ行為を受け、それを性被害だったと認識できるまでには平均で6~7年かかることがわかった。

父親から、長年にわたって性暴力の被害を受けた経験を持つ山本潤代表は、「顔見知りからの性被害の場合は、被害だと認識するまでに長い時間がかかってしまう。心身の負担も大きく、事実として受け止めるには相当のエネルギーと時間が必要だということを広く知ってもらいたい」と語る。

精神科医として性暴力の被害者を200人以上診療し、内閣府の「女性に対する暴力に関する専門調査会」で会長を務める小西聖子・武蔵野大教授によると、思春期の性暴力では、自分が被害に遭ったことを思い出さないように、記憶に蓋をする「回避」の傾向が強いという。

回避しようとしても、本当に記憶をなくすことはできないため、いずれ無理が生じてフラッシュバックが起こり、PTSDの発症につながることもある。

小西教授は「都市部では性被害の臨床にたけた専門医などもいるが、地方にはまだ少ない。幼少期に被害に気づくことができ、適切なカウンセリングや治療を受けることができる例は少ない。性被害は『魂の殺人』でもあり、その対策に国は本腰を入れてほしい」と指摘している。

教え子5人にみだらな行為 誓約書で口止めも 塾経営の男に懲役6年 鹿児島 07/28/20(鹿児島テレビ)

教え子である18歳未満の女子生徒5人に対して、複数回にわたってみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反などの罪に問われた学習塾経営の男に対する判決公判が28日、鹿児島地方裁判所の支部で開かれ、懲役6年の実刑判決が言い渡されました。

判決を受けたのは、鹿児島県内で学習塾を経営する55歳の男です。

判決によりますと、男は2014年1月から2020年1月にかけて、自分が経営する学習塾に通っていた18歳未満の女子生徒5人に対し、自分の立場を利用して性的なサービスをするよう指示し、自宅などでみだらな行為を30回以上繰り返しました。

また、そのうち1人のわいせつな画像137点を撮影・保存し、児童ポルノを製造しました。

男は犯行前、被害生徒らを「特に重点的な指導を行う対象者」として選抜していたほか、うち2人については「自分との会話や出来事は絶対に外部に漏らさない」という内容の誓約書に署名をさせ、口止めしていました。

判決公判で、鹿児島地裁支部の裁判官は「思慮分別が十分でない被害者らを自分の性欲を満たすための道具のようにもてあそんだ犯行で、卑劣で悪質」と指摘しました。

その上で「未成熟な被害生徒らの将来に悪影響を及ぼすことが強く心配され、刑事責任は重い」と述べ、検察側の懲役8年の求刑に対し、懲役6年の実刑判決を言い渡しました。

ヤフーのコメントで下記のようなコメントがあった。

友人が小学校の教師をしていますが、同僚が子供にわいせつ行為を行う常習者だと言っていました。

親からの訴えで問題となり、彼は別の市の小学校へ転勤して行きました。友人に、また彼は普通に教職に付くのか確認した所、そうだ、という返事でした。

大変驚きました。教育委員会はその事を知っているのか確認した所、知っている、と言っていて、異常だと思いました。これは10年程前の出来事です。

そんな同僚をそのままにしている友人に不信感が出て、今は疎遠になっています。

普通なら事件となり、逮捕されていなければならないと思ったし、海外では性犯罪者がどこに住んでいるか、居場所がわかるアプリも使われているのに、日本は何やってるんだと思いました。

神戸のイジメ教師達も、女性はお咎めなしの様だし、男性は、免許を再取得するかもしれないということですね。

早急にまともな法改正をしていただきたいです。

良くも悪くも政治家達や公務員達がこの問題を放置してきた。放置するぐらい自分達には甘いシステムを維持し、教員は大変だと騒いできた。自分達の待遇には敏感に

騒ぐが、自分達が加害者になる可能性がある件には関しては放置してきた。自己中心的な人達が多いから教員のわいせつ行為や性犯罪が起きるのではないのか?

法改正で「児童生徒へのわいせつ行為で教員免許が失効しても3年後に再取得を可能としている教員免許法」をどのように変えるのか?肝心なところが記事では抜けているが

方針に関する案は現時点ではないのか?

わいせつ教員対策で法改正方針 免許法、文科相表明 07/22/19(共同通信)

萩生田光一文部科学相は22日の衆院文部科学委員会で、児童生徒へのわいせつ行為で教員免許が失効しても3年後に再取得を可能としている教員免許法を改正する方針を示した。「私の責任で、できるだけ速やかに法案を提出することを念頭に進めていきたい」と述べた。自民党の池田佳隆氏への答弁。

文科省は、子どもたちにわいせつ行為をした教員は、原則として懲戒免職とするよう教育委員会などに要請。懲戒免職となったり、禁錮以上の刑が確定したりすれば、免許は失効するが、現行法では3年後に再取得できる。

政府は6月、性犯罪・性暴力対策の強化方針を決定。教員免許も見直しを検討するとした。

下記の記事の内容が正しいのであればこのような人物が中高一貫校の元副校長になれたのだろうか?過去の事件が発覚しなかったのはなぜか?北海道の教育委員会は過去の

事件に関して全く知らなかったのか?それとも証拠がないので処分しなかったのだろうか?

【辞令】道教委(令和2年6月3日付)▽教職員局教職員主幹(登別明日中等教育副校長)鎌田祐一 (北海道通信社 DOTSU-NET 日刊教育版)

寝ていた30代女性にわいせつ行為…3人目の被害者判明で"3度目"逮捕 54歳元副校長の男 余罪捜査へ 07/09/19(北海道ニュースUHB)

女性に睡眠導入剤を飲ませたなどとしてて2度逮捕されていた登別市の中高一貫校の元副校長の54歳の男が、寝ていた知人女性にわいせつな行為をしたとして再逮捕されました。

準強制わいせつの疑いで再逮捕されたのは、北海道登別市の登別明日中等教育学校の元副校長、鎌田祐一容疑者(54)です。

鎌田容疑者は、別の高校に勤務していた2013年11月14日から15日までの間に、石狩地方のホテルで、寝ていた30代の知人女性にわいせつな行為をした疑いが持たれています。

調べに対し鎌田容疑者は、「やったともやっていないとも言えない」などと話しているということです。

鎌田容疑者は2020年3月、自分の車に同乗していた別の30代の知人女性に睡眠導入剤を飲ませたとして、傷害の疑いで逮捕。

その後2014年に、寝ていた別の30代の知人女性にわいせつな行為をした疑いで6月に再逮捕されていました。

警察がさらに捜査を進めたところ今回の容疑が浮上。3人目の被害者が判明し、3度目の逮捕となりました。

警察はさらに余罪がある可能性が高いとみて調べを進めています。

<北海道>わいせつ行為で3回目の逮捕 道立校の前副校長 07/08/19(HTB北海道テレビ放送)

3回目の逮捕です。7年前に睡眠中の女性にわいせつな行為をしたとして、道立学校の前副校長が8日に逮捕されました。

道立の中高一貫校である登別明日中等教育学校の前副校長・鎌田祐一容疑者54歳は、幌加内高校の教頭だった2013年11月、石狩管内の宿泊施設で、30代の知人の女性が寝ている間に、服を脱がすなどのわいせつな行為をした準強制わいせつの疑いで逮捕されました。

鎌田容疑者は、2014年にも別の女性の睡眠中に、わいせつな行為をしたとして先月、逮捕されているほか、ことし3月には別の知人の女性に、自分の車の中で睡眠導入剤を飲ませた傷害の疑いでも逮捕されていて、今回、3人目の被害となりました。

鎌田容疑者は「やったとも、やっていないとも言えない」などと容疑を否認しているということです。

下記の記事の内容が事実だとすれば真面目すぎるし、完璧でいようとするからしんどくなるのだと思う。教師になりたいと思ったことはないし、教師の仕事をする事など想像を

したこともない。昔は、教師であるだけで生徒達もそれなりに言う事を聞くし、親だって言いたい事を言わなかったと思う。しかし平等とか、主張がする事が広がると教師には

カリスマとか、リーダーシップの能力が欠けていると生徒をまとめる事は出来ないと思う。生徒は子供であるが、人を見ている。教師だからとの理由だけで言う事は聞かないと

思う。教師も生徒を納得させるだけの説明や話をする能力や魅力が必要だと思う。ただ、採用試験にはそのような能力や魅力は重要ではないと思う。試験の平等性が強調され

評価しにくいカリスマ、リーダーシップや人間的な魅力は放置されているのだと思う。

人付き合い、知り合いを作るこは採用試験には関係ないが、仕事や人生の中では必要な能力である場合はある。知り合いや友達がいれば相談したり、アドバスを聞くことができる。

問題解決につながる場合もあるし、繋がらない場合もあるが、単純に、いろいろな意見を聞くだけで答えが見つかる場合もある。人とは関わりたくない。そのかわり自分で答えを

見つけるという人はいると思う。そのやり方でなんとかなるのならそれも選択の一つ。一人で問題の解決が出来る人と出来ない人がいる思うが、出来るのであれば問題ない。人には

いろいろなやり方がある。出来ない人は仕事を変えるのか、別のやり方を考えるのか、人付き合いを下手なりに、または、嫌な気分になるが、相談したりするしかない。

どうしても嫌なら仕事を変えればよい。パーフェクトな仕事はないが、合う仕事、合わない仕事、前の仕事よりはましと思える仕事など人によって選択は違ってくる。自分が

壊れる前に仕事を変えてみればよい。次の仕事も同じように問題があれば、また、次の仕事を見つけるか、自分を部分的に変える必要があると思うか、自分で決めればよい。

記事の人間が教師を辞めても、続けても、大きくは変わらない。辞めれば、別の人が採用されるだけ。人手不足になり、困れば、給料を上げたり、待遇を改善したり教育委員会や

県が考える。

兵庫県の教師のいじめやパワハラは教師の現場が古く、生徒の成長と教育を担当しながら、ダブルスタンダードの人間的に成長できない偽善者達の集団が建前のいつわりを

子供達に言っている事を部分的に証明している。

河井夫妻選挙違反事件 首長2人議員38人に1680万円提供の疑い 06/26/20(NHK)や

「先輩議員に“ちゃんと地元でお金を配ってるの?”と叱られた」豊田真由子・元衆議院議員が告白 06/26/20(ABEMA TIMES)を考えても表と裏が多くの人達が知らないだけで

存在すると言う事である。

この日本が簡単に良くなるはずがないと思う。

多忙で孤立「壊れる教員たち」の過酷すぎる現実 (1/5)

(2/5)

(3/5)

(4/5)

(5/5) 06/28/20(東洋経済オンライン)

教育現場で「教員の孤立」が進んでいるという。授業準備や書類作成、生徒・保護者との対応、休日をつぶしての部活顧問。業務量がただでさえ多いうえ、相談できる上司や同僚が職場内におらず、メンタルをやられてしまうケースが少なくない。

実際、文部科学省の調査によると、上司に仕事の相談ができる教員は35%にとどまっていた。「みんな忙しくて相談なんてできない。これ以上続けたら、自分が潰れてしまう」。そんな声があふれる現場を追った。

【写真】取材に応じた真金薫子医師など

■つねに孤独 ウソをついて教員を辞めた

北関東にある小さな飲食店で田中まさるさん(仮名)に会った。20代。5月の水曜日、夜7時。昼間は真夏のように暑かったのに、外は激しい夕立になっている。

「つらくて、教員を1年で辞めました。僕、この町にいないことになっているんです。『東北の実家に戻らなければならなくなった』とウソついて、職を辞めたんです。だから実名や写真は勘弁してください」

田中さんはなぜ辞めたのか。

「生徒指導で悩みがあっても誰にも相談ができないんです。担当している部活動では、言うことをきかない子もいて。昔みたく、ヤンキーってほどではないんですけど、周りと違う行動をし、かき乱す子が何人かいるんです。

『いい加減にしなさい』と生徒を自分のもとに引き寄せたことがあるんですが、『死ね死ね。わー、胸ぐらをつかまれた最悪』と言われ……。そうした子のために何ができるのか、悩んでいました。でも、同僚教員には、『誰しも直面していることだから。キツかったけど、俺らも乗り越えてきたから、君も乗り越えて』という雰囲気が根付いていました」

関東の大学を卒業し、出身地での教員を目指した。正規採用の試験は落ちてしまい、臨時採用の形で公立中学校の教員になった。

「40人ほどの教員がいました。自分は3年生のクラスで副担任。運動部の副顧問。先生になって2日後です。あれっ、と思った。研修もなく、すぐ現場に出されました。新人ですよ? 『わからなかったら聞いて』と言われたのですが、聞けないんですよ。

職員室ではみんな黙々と仕事をしていて、雑談のような会話はいっさい聞こえない。生徒は自分の言うことをなかなか聞いてくれないし、授業の内容はきちんと理解できているのか、と。保護者との対応も、これで大丈夫なのかと不安でした」

教員の仕事は「つねに1人で孤独だった」と田中さんは振り返る。当然、日々の仕事も忙しかった。

「部活の朝練があるので、朝6時には学校にいました。授業の準備などで夜は10時くらいまで。あと、先輩より先に帰れなかったんですよ。それが暗黙のルールとして根付いていました」

土曜と日曜はいつも部活に費やした。

「大会や練習試合で隣県へ行くときは大変でした。朝5時に顧問を車で迎えに行き、練習試合が終わると先生同士の懇親会。深夜2時に顧問を家まで送り、また朝5時に迎えに行く。週末はずっとそんな感じでした。先輩方は『これは当たり前。誰しもが通ること』と言っていて、相談なんてできなかったです」

■「50連勤」も。残業代はでない

1971年に制定された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)」により、教員には時間外勤務の手当は出ない。月額給与の4%加算が、それに代わるものとして支給されている。

田中さんの月額給与は手取りで約23万円だった。それに対し、1カ月の労働時間はほとんど400時間を超えていたという。「飲食店でバイトしていたほうがもっとお金をもらえたと思う」と田中さんは話す。食べることでストレスを発散しようとしたせいか、1年で体重が18キロも増加した。

「実際はそんなこと、ほとんどなかったんですが、仕事の悩みを相談できたとしても、毎日が忙しいから、仕事が終わった後。そんな時間から何かを相談するなら、家で寝たかった。

6月と11月がとくにつらかった。6月は中学3年の引退試合で忙しかった。中3の副担だったので、11月は卒業後の進路指導で忙しくて。50連勤くらいしたかな。自分が何を考えているのかわからないくらい、精神的に追い込まれていました。毎日仕事だから友だちとも会えない。食べることしか、楽しみがなかったです」

メンタルに関する面談はなかったのだろうか。

「新年度に1年間の教育達成目標を書いて、それに沿って学期始めと学期末に『目標をどれくらい達成しているのか』の確認をする面談があっただけでした。精神状況に関する面談はなかったです」

12月に入ると、校長から翌年も臨時教員を続けるかどうかの意向確認があった。限界だった田中さんは「東北の実家に戻らなければならなくなった」とウソをつき、継続しないと申し出たという。

「教員をこれ以上続けると、自分が壊れてしまう、と。校長は『あ、そうなの』と淡白でした。やりがいは感じていたのに、一方では、いつも『もう辞めなきゃ』と思うほど追い込まれていました。

3月に辞める前、生徒や保護者から『先生、ありがとう』と言われたときは『もう1年、頑張ればよかったかな』とも思ったんですが……。遅くまで仕事が続いていたとき、校長や教頭が『早く帰れ』などと職員室全体に強く言ってくれれば、変わっていたかもしれない。でも、この業界は上のことは絶対だから」

田中さんのような事例は特殊ではない。「若手が上司に相談できない教育現場」という実態は、文科省の調査でも浮き彫りになる。

2013年に公表された「教職員のメンタルヘルスに関する調査結果」(全国の小中高200校を無作為抽出、回答数約5000人)によると、管理職以外の「教諭」が、不安や悩みを含む「ストレス」の相談を上司に「よくしている」割合は4.7%。「ときどき」を含めても35%しかいない。

上司に相談できるか否かは、問題を具体的に解決できるかどうかが重要なポイントでもある。それなのに、これらの年代は自ら抱え込むか、同僚に相談するかなどの対応しかできなかった。その同僚相手に自らの相談をするかどうかについても、「よくしている」は16.2%しかない。上司にも同僚にも相談しない、できないという荒涼とした風景が見えるようだ。

精神疾患で休職する教員の数も高止まりしている。

文科省の「公立学校教職員の人事行政状況調査」(2018年度)によると、精神疾患を原因とする教員の休職者は、2007年度以降5000人前後で推移しており、2018年度は5212人を数えた。平成元年だった1989年度の1037人に比べると、今の水準はおよそ5倍。教員の採用抑制が続く中、高止まり傾向は顕著だ。

教員の自殺も同じ状況にある。厚生労働省が集計・公表をしている調査によると、自殺した教員数は2018年では93人に上った。「勤務問題」が最大の原因であり、次に「健康問題」と続く。「健康問題」でもうつ病が主な要因を占めた。自殺者全体の傾向で言えば、2013年から100人前後を行き来している。

■子どもをめぐる状況は複雑化しているのに…

こうした実態や各調査を踏まえ、東京都教職員互助会・三楽病院の真金薫子医師(精神神経科部長)は次のように訴える。

「教員の数を早急に増やすべきです。1990年代後半に『学級崩壊』が注目され、教育現場の実態が問われましたが、今のほうが現場は複雑で大変だと考えています。ここに訪ねてくるのは、40代が最も多い。その次に20代と50代。ベテランもストレスを抱えている一方、20代がここ最近、増えてきています。2000年代から教員の大量採用を行っており、母数が増えてきているからか、と。内容を順番付けすると、生徒指導について、職場での人間関係、授業での教え方と保護者対応でしょうか。

子どもをめぐる状況は複雑化しているのに、ほかの先生と問題を共有できていないと感じます。本来は『チーム学校』として問題解決に取り組まないといけないのに、個人プレーになっている。背景にあるのは、先生一人ひとり、仕事量が多いという現実です」

「ベテラン教員の意識改革が必要」と訴える専門家もいる。関西外国語大学外国語学部の新井肇教授もその1人。教員のメンタルヘルスについて研究を続けている。

「教員の仕事は『個業』と呼ばれています。1人ですべてやるという意識が、教育界に根付いているからです。もともと仕事量が多いうえ、ICT教育やプログラミング学習など、新しくやるべきことが次々と出てくる。保護者は教員を学習サービスの提供者としてどころか、子どもの面倒をみる何でも屋、あたかも学校を託児所のように、捉えている。

そうした事柄に対応ができなければ、『力不足だった』という自己責任論で片付けられてしまう。チームプレーで一つひとつ乗り越えていこうといった意識をまずベテランが持たなければならない」

およそ30年間、新井教授は埼玉県の公立高校で教壇に立っていた。その間に、長期派遣教員として、大学院で生徒指導の研究にも取り組んだ。今も、危機介入や研究協力で学校現場に入ることが多いが、そうした経験から言っても、教職の世界では、教員はつねに孤独な状況に立たされており、困ったときに「助けて」と言える職場環境もない。

新井教授には、教員になった教え子を自死で亡くした経験もある。

■どれだけ残業しても給料が変わらない現実がある

「うつ病から職場復帰して間もなくの出来事でした。そのことが私の研究の出発点になっています。教員のストレスには、人を相手にすることの難しさ、多忙や賃金のあり方、職場の人間関係などが複合的に絡んでいます。職場での孤立には、給特法の影響も大きい。どれだけ残業しても給料が変わらない現実があると、自分の仕事だけに集中し、他人のことには構わないという風潮が生まれてしまう」

「人手不足については、教員を増やすことが先決です。そのうえで、学校が何もかも背負い込むのではなく、部活動など、可能なところは外部へ委託することも必要でしょう。教員を孤立させず、チームで動けるようにするには、『仕事量を減らすことこそが仕事の質を高める』という教員の意識改革と、それを保障するための人材確保という構造的な改革が不可欠です」

<取材:フロントラインプレス(Frontline Press)>

大学の教育学部では教師になると言う事は一般の民間会社でサラリーマンとして働く以上に人間性を問われることを教えるべきだ。それで教師になるのをやめるのであれば仕方がないし、教師になって問題を起こすよりは良いと思う。

自制心があれば、多少の問題はコントロールできると思う。善悪や違法か違法でないかだけで興味があるないは決まらない。国が変われば法、規則、そしてガイドラインが違うことは普通にある。

だから自制心で対応するしかないと思う。

多くの人は人に見せている部分だけが全てとは思わない。自制心と自分の立場を考えて行動すれば、問題は起きないと思う。どのような立場になるかで、同じ事をしても批判や評価は

違う。権力や地位を持っていなければ、虐げられる事はあるが、注目される可能性は少ない。

逮捕されても示談にするとは思うけど、考えて行動すればよかったと思う。

酩酊女性に性的暴行 立命館慶祥教員の男を逮捕(北海道) 06/26/19(STVニュース北海道)

北海道江別市にある立命館慶祥中学・高校の教員の男が、酩酊状態だった知人の20代女性に性的暴行を加えたとして逮捕されました。

準強制性交の疑いで逮捕されたのは、立命館慶祥中学・高校の教員井内睦容疑者43歳です。井内容疑者は6月5日の深夜、札幌市厚別区のホテルの一室で酩酊状態だった知人の20代女性に対し、性的暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、井内容疑者と女性は事件前に飲食店で2人で食事をしていて、女性はこのときに飲酒をして酩酊状態になったとみられています。井内容疑者は行為を認めているものの「無理やりではなかった」などと容疑を否認しているということです。

アメリカに留学していた頃、日本のトップはアメリカのトップには勝てないと思った事がある。それは、勉強が出来る生徒の中に勉強と遊びを両立している割合が多いと感じたからだ。

勉強ばかりして来た日本人大学生と勉強と遊びを両立させているアメリカ人大学生が学力テストを受けたら日本人大学生がトップを占めると思うが、総合的な面で判断すれば、日本人学生は劣るのではないかと感じた。また、人生を楽しむという点では日本人は完敗すると思った。

昔、日本はアメリカの後を追っていると言われたことがある。国のサイズや文化が違うので正確な表現ではないが、部分的には参考になると思う。例えば、大学を卒業しても就職できない若者が増えた、就職出来ても低収入で学費の返済に困っている若者が増えた、低収入で結婚しない若者が親の家に住み続ける割合が増えたなどがそうである。結局、先進国であっても、経済成長が止まる、又は、平行線で他の賃金が安い発展途上国からの追い上げに苦しんでいる国が抱える共通点なのかもしれない。

まあ、日本の経済や生活は簡単には改善されないであろう。昔から存在する無駄を止め、現状や将来に合う形を見つけるしかないと思う。次の世代に負担を背負わせるのは狡いと思う。まあ、結局、出来た人間の方が少ないと思うのでなるようになるしかないと思う。

生徒“監禁”勤務先の中学校「誠実な先生」 06/26/19(日テレNEWS24)

25日、群馬県高崎市で女子中学生を監禁したとして27歳の教師の男が逮捕された事件で、男は女子中学生の担任だったことがわかり、中学校は「誠実な先生で驚いている」などと話している。

この事件は、群馬県安中市の中学校の教師、内田慎也容疑者が、女子中学生を自身の車の中に監禁した疑いで逮捕されたもの。

警察によると、25日午後1時過ぎ、女子中学生の母親から「娘がいない。家の中が荒らされている」と通報があり、警察が捜査したところ、午後4時半過ぎ、高崎市内の山中で2人を発見。女子中学生は軽いけがをしていた。女子中学生は2年生で、内田容疑者が担任を務めていたという。

内田容疑者が勤務する中学校の教頭「大変驚いていることと、大変残念でございます。(内田容疑者は)誠実で真面目な勤務態度も決して悪くない先生」

警察は内田容疑者が自宅から女子中学生を連れ去ったとみて、経緯などを詳しく調べている。

いくらテストで良い点が取れても、いくら偏差値が高い大学を卒業できても、人間的に成長で来ていない場合、ブレーキの利かないスポーツカーと同じで使えないので高馬力は不必要となる。つまり、文科省は知識や能力はそれを生かせる重要な部分が明らかに変えている場合、教育者や労働者としては使えない場合がある事を理解しなければならない。

女子生徒監禁疑い教員逮捕 自宅から車で連れ去りか 06/25/19(KYODO)

群馬県警は25日、県内に住む10代の女子生徒を車の中に監禁したとして、監禁の疑いで同県高崎市の私立学校教員内田慎也容疑者(27)を現行犯逮捕した。生徒はけがをしており病院に運ばれたが、命に別条はない。

県警によると、内田容疑者は「間違いありません」と容疑を認めている。県警は女子生徒の自宅から連れ去ったとみて、動機などを調べている。

同日午後1時ごろに帰宅した女子生徒の母親が「家の中が荒らされており、留守番をしているはずの娘がいない」と110番。防犯カメラの映像などを手掛かりに、捜査員が寺尾町の山林内の道で、車の後部座席に座っている2人を発見した。

心理学の授業を取っていた時、人間はある欲求が満たされると次のレベルの欲求を求める傾向があるとテキストに書いてあったと思う。

公務員としての収入の安定が保証され、それに慣れると、次は人間として幸せや恋(恋愛)の欲求が強くなったのだろうか?学生の頃は、学歴とか就職先とか重要だと思っていたが、最近はバランスと個々の価値観で人生の自己評価は違ってくるのではないかと思うようになった。ある人にはうらやましい仕事や実績でも、本人が同じような評価をしているとは限らないし、バランスがとれている方がある分野で成功するよりも幸せに感じる人達がいると思うようになった。

懲戒免職になった女性教諭は自分の人生についてどのように考えていたのだろうか?懲戒免職なる行為を後悔しているのだろうか、それとも、懲戒免職になるリスクを取りたくなるくらい幸せな一瞬があった事を良かったと思っているのだろうか?周りの意見や判断と本人の判断が違う事があるので何とも言えない。

「気持ち抑えきれず」TDLで中学男子生徒にキス、女性教諭を懲戒免職 千葉県教委 01/26/19(読売新聞)

千葉県教委は6日、2017年度に担任したクラスの男子生徒にわいせつ行為をしたとして、県北西部の市立中学校に勤務する女性教諭(44)を懲戒免職処分とした。女性は聞き取り調査に「好意があり、いけないことだと分かっていたが気持ちを抑えきれなかった」と話したという。

県教委によると、女性は17年12月~18年1月、東京ディズニーランドや校内のパソコン室などで生徒を抱きしめたりキスをしたりしたという。女性の監督責任を問い勤務先の当時の男性校長(61)も減給1カ月(10分の1)の懲戒処分とした。

生徒の親が18年11月に市教委に相談したが、市教委は県教委への報告を約2カ月にわたって怠っていた。県教委は今年1月に親から相談があり、初めて事態を把握したという。県教委は生徒側の意向を理由に刑事告発しない方針。【斎藤文太郎】

大学院教育学研究科の50歳代の男性講師がこのような非常識な指示をするのか?しかも50代の講師。人間的に人格が形成されているから欲求をコントロール出来るかもしれないが、人間性は変わらないと思う。

これまで非常識な指示を出しても問題にならなかったから調子に乗っていたのだろうと思う。教育学研究科の講師がこのような行動を取る。基本が間違っている人間は知識以上に教えられる事はないと思う。下手をすればパワハラやセクハラは権力を持ったら可能であることを伝えていたかもしれない。

男性講師、女子学生にミニスカート着用を指示 01/26/19(読売新聞)

広島大は25日、女子学生にミニスカートを着るよう指示するなどのセクハラがあったとして、大学院教育学研究科の50歳代の男性講師を停職3か月の懲戒処分にしたと発表した。

発表では、講師は2014年度から4年間にわたり、入学案内などに載せる写真を撮影する際に、複数の女子学生にミニスカートやホットパンツを着てくるよう指示。撮影した写真を女子学生の自宅に郵送した。女子学生の1人が大学に相談して発覚した。講師は事実を認めているという。

目標が高すぎるし、日本の英語教育に問題がある事を認識していない。そして、平等に同じように英語教育を行う考え方が間違っている。

選択制の導入やレベルわけも必要だと思う。日本は体裁や見栄にこだわる傾向が高いのでレベルわけや選択制に抵抗があるかもしれないが、

その点を考えて授業を行うべきである。

オランダのようにNHKは日本語のニュースの時は、字幕が英語、英語のニュースの時は日本語の字幕を入れるなどして学校の教材に使用してもらったり、

バイリンガルに向かうように文科省は政府やNHKと交渉するべきである。安上がりな英語教育だと思う。

国の英語力目標 中高の生徒・教師ともに達成できず 04/06/18(テレ朝news)

政府が英語力向上のため、昨年度までとして立てた目標を中学校、高校の生徒と教師ともに達成できませんでした。

文科省外国語教育推進室・金城太一室長:「生徒の英語力、また教師の英語力、いずれも目標に達成しなかったことを厳しく受け止めたい」

政府は2013年度から昨年度までの英語力向上の目標として、中学校で英検3級程度以上、高校で英検準2級程度以上の生徒をそれぞれ5割以上にするとしていました。しかし、中学校は40.7%、高校は39.3%で、2013年度と比べると8ポイント以上、増えているものの、いずれも目標に達しませんでした。また、教師の英語力についても英検準1級程度以上を中学校で5割、高校は75%としましたが、中学校で33.6%、高校で65.4%といずれも目標を達成できませんでした。

文科省、私立小中生の支援金滞る 見通し甘く想定の2倍申請 9億円分予算足りず 03/20/18(西日本新聞)

文部科学省が、私立小中学校に通う子どもがいる年収400万円未満の世帯に対し、経済的支援として年額10万円を支給する制度を本年度から始めたものの、申請を受け付けた昨年7月以降、約2万1千人の全国すべての対象者に未支給の状態が続いていることが、「あなたの特命取材班」への情報提供で分かった。申請者数について文科省の見通しが甘く、想定の約2倍の申請が寄せられて予算が足りなくなったため。文科省は対象世帯を絞った上で、今月中に支給する方針を明らかにした。

文科省によると、私立小中学校就学支援金は都道府県への補助事業で、前年の所得に応じた市町村民税の所得割額が10万2300円未満の世帯が対象となる。

子どもの貧困対策も関連した実証事業として、義務教育で私立校を選択した理由や家庭の経済状況についてアンケートに協力することが条件で、全国で1万2千人程度の申請を予想し、本年度予算に12億円を計上していた。しかし、実際には約2万1千人から申請があり、全対象世帯に支給するためには約21億円が必要であることが判明。約9億円分の予算が不足する事態に陥ったという。

同省高校修学支援室は「事前の調査を基に申請数を予想していたが、実態とずれがあった」と説明。補助事業のため補正予算では対応できず、他の財源を調整してある程度の予算を確保したが、全国で700人弱は支給を受けられない見通しになっているという。国会審議中の新年度予算案でも本年度と同額しか盛り込まれておらず「支給要件の見直しを検討する」としている。

私立校は経済的負担が大きく、比較的高年収の世帯の子どもが通うケースが多いが、地元の公立校でいじめを受けて転校するなどの事例もあり、所得に応じて授業料の負担を軽減する狙いがあった。私立高校の生徒については、低所得世帯への就学支援制度が導入されている。

福岡県私学振興課によると、対象世帯に支給決定通知すら出せない状態が続いてきた。複数の学校や保護者から「いつ支給されるのか」との問い合わせを受け、文科省に催促を重ねてきたという。今月16日になって文科省から内定通知が届き、近く各学校を通じて保護者に伝える。担当者は「ここまでずれ込むとは想定していなかった。文科省の見通しが甘かったと言わざるを得ない」と話した。

=2018/03/20付 西日本新聞朝刊=

「同校は『ただただ申し訳ない。2度とこのようなことがないよう、指導教育と同時に対策を取りたい』とコメントした。」

教頭は指導する立場、今更、指導教育は必要ない。今後も教頭として働かせるのか、降格させるかだけだと思う。

お酒を付き合いで飲んだのであれば、今後、お酒を飲まない可能性もあるが、お酒が好きであるのなら今後も飲酒運転をする可能性はある。

住んでいる場所が交通の便が良くなければ、お酒を飲んだから運転しないのは難しい。既に63歳であり、学校の教頭である。捕まった時の

リスクを考えていない新米の先生でもない。私立学校なので学校の方針や理念にも考慮して処分すれば良いと思う。

酒気帯び 63歳中学教頭を逮捕 容疑認める 福岡県警 02/04/18(毎日新聞)

福岡県警博多署は4日、私立博多女子中学校(福岡市東区)教頭、入江利昭容疑者(63)=同県志免町吉原=を道交法違反(酒気帯び運転)容疑で現行犯逮捕した。「ビールや焼酎などを飲んだ」と容疑を認めているという。

逮捕容疑は3日午後11時40分ごろ、福岡市博多区豊1の市道で、酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転したとしている。

同署によると、近くの交差点を、信号が赤に変わる直前に右折したため、パトロール中の県警自動車警ら隊が職務質問して発覚した。呼気1リットルあたり0.46ミリグラム(基準値0.15ミリグラム)のアルコールが検出された。

同校によると、入江容疑者は昨年4月から教頭を務めており、この日の日中は学校で勤務していた。同校は「ただただ申し訳ない。2度とこのようなことがないよう、指導教育と同時に対策を取りたい」とコメントした。【宗岡敬介】

聖カタリナ高からミッション系の学校だと推測するが、キリスト教系でこのような事を放置するのか?

まあ、アメリカでも牧師が少年、少女に手を出すスキャンダルはある。人間である以上、過ちはあると言う事か?

「彼女にしてやる」セクハラ教諭を諭旨解雇 聖カタリナ高、校長減給 11/20/17(産経新聞 WEST)

松山市の聖カタリナ学園高は20日、女子ソフトボール部監督の男性教諭(30)が部員4人に「彼女にしてやる」などのセクハラ発言や体罰をしたとされる問題で、男性教諭を諭旨解雇処分にしたと発表した。

また、理事会への報告などが遅れたとして、校長を減給、教頭2人をけん責処分とした。

問題は、昨年12月に保護者からの連絡で発覚し、同校は男性教諭を校長訓戒の仮処分としていた。今月、理事会を開き、正式な処分が決定した。同校は「部内での人間関係などを考慮し、なるべく穏便に済ませたいという思いから、初期の対応を誤ってしまった」としている。今後、体罰やセクハラに関するガイドラインを改め、教員研修をするなど指導を徹底するとした。

「いきものがかり」に異変、学校の動物飼育崩壊 「卵、食べれるんですか」教師が驚きの質問 01/17/18(産経新聞)

子供の頃、学校で動物を飼育した経験がある方もいらっしゃるだろう。しかし、今、小学校や幼稚園など教育現場で飼育される動物に「異変」が起きていることをご存じだろうか。子供だけでなく教師も、動物の飼育に関する知識や経験がないため、ウサギは過剰繁殖し、けんかや餌不足で健康状態が悪化。ニワトリも卵の放置から、ひながふ化しすぎることがあるという。この状況に立ち上がったのが、獣医師らでつくる兵庫県学校動物サポート協議会。動物の適切な飼育方法を教師だけでなく、教師を目指す学生らに伝える活動を行っている。「いきものがかり」を育成するためにも、まずは教員の養成がカギになるのかもしれない。(山田太一)

「ウサギは高いところまで持ち上げてはいけない」「ウサギが驚くのでむやみに騒がないように」。関西学院大西宮聖和キャンパス(兵庫県西宮市)で昨年11月、教育学部の学生らを対象に実際のウサギを用いた動物飼育の体験授業が行われた。教師を務めたのは兵庫県学校動物サポート協議会所属の獣医師15人。「ウサギを触ったことがない人」との質問に手を挙げる学生もおり、教室と屋外を利用して丁寧な指導を行った。

平成27年に発足した同会は、県内の小学校などで教師を対象に飼育方法についての研修を行っている。同会会長で神戸市獣医師会副会長も務める物延了さん(64)は、以前に訪れた小学校で、狭い飼育小屋の中でウサギが約80匹にまで過剰繁殖している現場を目撃した。

「見た瞬間にこれは大変だと思った」。増えすぎた結果、オス同士のけんかが多発したり、餌不足によって健康状態が悪化したりするなど、深刻な状態だった。ウサギは去勢手術をした後に別の小学校に譲るなどして徐々に数を減らした。過剰繁殖しているウサギ小屋は、他にも多くの小学校でみられるという。

また別の小学校では、教師に「ニワトリの去勢手術をお願いできないか」と相談されたことがあった。事情を尋ねると、ニワトリの卵を処理できずにヒナがふ化して数が増えてしまっていた。

物延さんは「卵を食べてしまえばいい」と答えたが、「食べられるんですか」と聞き返され、面食らったという。衛生面を考えた上での反応だったものの、物延さんは「学校の飼育小屋の環境下で有害な菌が繁殖することはない」と指摘。そのうえで「子供に伝えるよりも、まず教師への教育が必要だ」と強調する。

そんな同会も大学での授業は今回が初めて。小学校などで飼育されるウサギやニワトリは新人教師が飼育担当になり、適切な飼育方法を知らないまま飼育されているケースが多いことから、教師を目指す学生にも指導対象を広げた。

同会の発起人の一人で獣医師の水沢栄雄(しげお)さん(58)は「教師が子供から動物について聞かれたときに答えに困るケースが多い」と指摘し、教育現場に出る前の指導の必要性を強調する。

そもそも学校で動物を飼育することで得られる教育効果とは、どのようなものがあるのだろうか。同会によると、海外では子供たちが教師に引率されて動物を飼育する施設を訪ねる「訪問型」が一般的で、教育現場で実際に動物を飼育するのは日本特有の文化という。日本に動物の飼育教育が導入された時期は定かではないが、明治時代末期に東京高等師範学校付属小学校の教員だった松田良蔵氏が導入に尽力したとの記録が残っている。

文部科学省が平成15年に作成し、全国の小学校などに配布されている教師用手引き「学校における望ましい動物飼育のあり方」には、「(動物の)成長の様子から感じられる生命力の素晴らしさ。これらは、飼い続けることによって得られる学びの内容である」などと記されている。

では、なぜ教師は動物の扱い方を知らないままなのか。教職員免許法では教師になるための学位などは定められているが、個別のカリキュラムについては規定がなく、文科省の担当者は「動物の飼育方法を学ばせることについては、各大学の担当教官に任せているのが現状」と説明した。

実際には、地域の獣医師が大学を訪れて指導するのが精いっぱいの状況という。物延さんは「それぞれの自治体の獣医師会で教師を志す学生向けに講義を行っているケースはあまりない」と語る。日本獣医師会も学生や教師に動物の飼育方法について学ばせる環境作りを進めるよう働きかけはしているものの、環境の整備には至っていない。

昨年11月に関西学院大で行われた動物飼育の体験授業を見守った理科教育が専門の湊秋作・関西学院大教授は「動物に触れるという経験がない学生が多かった。生き物についての感性を育てる意味でも授業は非常によかった」と振り返った上で、「自然について体験することは教師になる上での必須条件だ」と指摘する。

湊教授は大学内の教室の片隅にオタマジャクシやヤゴ(トンボの幼虫)などを展示し、触れることができる「理科コーナー」を設置した。「動物への慣れは一朝一夕では身につかない。日常的に学生が動物に触れる機会をつくることが必要だ」と話す。教師になる上で避けて通れない動物とのふれあい。教師の卵を育てる教育機関での環境整備が求められている。

「退院後、右耳がほとんど聞こえなくなり、自律神経を損傷した影響で突然めまいを覚えるようになったといい、12月に再度入院し治療を受けるなどしたが、完治は難しいという。」

偶然の事故、又は、男児が知的障害を持つ場合には対応に関して難しいが、故意に相手を傷つけようと思って回復が困難なケガを負わされた場合、

許せないのなら傷害で被害届を出せばよいと思う。立場が逆になった場合、同じように感じれるかは疑問であるが、許したから男児が反省して

成長するとも限らないので批判する人はいると思うが、自分が思うようにすれば良いと思う。

子供の全てが天使であるわけでもなく、天真爛漫でもない。既に歪んでいたり、社会や人に敵意を見せる子供のいるであろう。

全ての教諭が問題のある生徒に対応できる能力や経験を持っているとは思えない。不祥事を起こす教諭は問題外。

綺麗ごとではなく、問題のある生徒を更生させたいと思う教諭は多くはいないであろう。規則とか、勤務中とか関係なく、生徒が安心感を

持てる関係を築くのは難しい。普通の生徒以上に、不信感を抱き、精神的に安定していないと思うからだ。

大学でも問題のある生徒は存在する事を認識させるべきだと思う。また、県や教育委員会は問題のある生徒を扱える教諭には特別手当を与えるなど

差別化を図るべきだと思う。ただ、これを悪用して私腹を肥やす教諭、校長、や教頭は存在すると思うので、対応策は必要。

公務員ではあるが、皆が同じ、皆が平等はおかしいし、楽をしている教諭が同じ給料はおかしいと思う。

完ぺきな制度はなかなか存在しない。基準や優先順位次第だと思う。

児童館で小2男児が女性職員の首をバットで殴り後遺症、傷害で児相通告 被害届に「なぜ小学生を追い詰めるのか」と逆非難… (1/3ページ)

(2/3ページ)

(3/3ページ) 12/19/17 (産経新聞 WEST)

兵庫県内の児童館で今年5月、小学2年の男児が施設に勤務する20代女性の首をバットで殴って負傷させる事件があり、兵庫県警が傷害の非行内容で、男児を児童相談所に通告していたことが18日、関係者などへの取材で分かった。女性は右耳がほとんど聞こえなくなるなどの後遺症が出ており、現在も治療中という。

関係者によると、女性は今年5月下旬、勤務していた児童館で、男児に突然、施設にあった少年野球で使われるようなバットで後ろから首を殴られた。女性は意識もうろうとなり、約1週間入院。退院後、右耳がほとんど聞こえなくなり、自律神経を損傷した影響で突然めまいを覚えるようになったといい、12月に再度入院し治療を受けるなどしたが、完治は難しいという。

この男児は、事件の数日前にも別の児童に暴力を振るっていたといい、女性は6月、県警に被害届を提出。県警は捜査の結果、女性に対する傷害の非行内容で10月、男児を児童相談所に通告した。

女性は教員免許を持っており、この児童館で専門職として勤務する以外に別の小学校でも非常勤講師として教壇に立っていたが、事件以降、いずれも休職を余儀なくされている。

刑法は14歳未満を処罰対象から除外している。通告を受けた児童相談所が家庭裁判所に送致すれば、家裁は調査や審判を行う。

教育者は「被害者」になってはいけないのか

「後遺症が出るような傷を負っても、教育者は『被害者』になってはいけないのか」。被害を受けた20代女性は、産経新聞の取材に苦しい胸中を語った。

女性は大学時代に教員免許を取得。事件当時は、大学院で教育学の研究をしながら、小学校と児童館で勤務する多忙な日々を送っていた。「幅広い知識と経験を得て、子供の能力を最大限伸ばせる教諭になりたい」という思いが支えだったという。

事件後は、静かな場所なら相手の話が聞き取れるが、周囲が騒がしいと、ほとんど聞こえない状態になった。授業や課外活動で児童の発言を聞き落としてしまう可能性が高いため、学校での勤務を断念せざるを得なくなった。

だが、それ以上に女性を苦しめたのは、周囲の反応だった。10月、教育関係者が集まる交流会に出席すると、事件を「単なる事故」と切り捨てられ、「児童が感情をむき出しにするのはむしろ良いこと」「小学生をなぜそこまで追い詰めるのか」と、被害届を出したことを逆に非難されたという。

文部科学省が行った平成28年度の問題行動・不登校調査によると、全国の小学校で児童の暴力行為は約2万3千件発生。うち「対教師暴力」は3628件にのぼる。これに対し、警察や児童相談所などが何らかの措置をした児童は219人と、暴力行為全体の約1%にとどまっている。

女性は「児童から激しい暴行を受けても、我慢している先生はたくさんいるはず。教育現場であっても、『暴力は犯罪』という認識がもっと広がるべきだ」と訴えた。

◇

【用語解説】児童館

児童福祉法で定められた0~18歳未満を対象とする屋内型の福祉施設。集会室や遊戯室、図書室などが設けられ、専門の指導員が季節や地域の実情などに合わせて子供たちに健全な遊びを指導する。一般財団法人「児童健全育成推進財団」によると、平成27年時点で全国に約4600カ所あり、児童福祉施設としては保育所に次いで多い。

下記の記事は極端のような気がするが「本当にデキる人間」と書いているので、何とも言えない。少なくとも本当に出来る人間の定義又は、

記者の思うデキる人間を明確に書いてほしかった。

欠陥があるとしか思えない文科省の学校教育には改善の余地が多くあると思うので、下記の記事の中間点あたりのシステムが良いと思う。

制度として、高卒や大卒の給料基準が存在するから、高卒や大卒の意味があると思う。また、多くの企業がステレオタイプの考え方を持っているし、

日本の社会で育つと型にはまった人間になる確率が高いので、学歴を強調するのと、少子化で学校経営に問題を抱えた人々がメディアや政治家を

使って、教育の重要性や無償化のプロセスで教育の大切さを強調のような気がする。

最近は、学校で考える力の定着を繰り返しているようであるが、本当に知識を身に着け、考える力を身に着けると、教師、学校、その他の社会の

矛盾に気付くようになるのではないのか?そうなると、ごまかしたり、愚かな言い訳を使えないくなる。

将来、財務省が税金を吸い上げる働きアリと見下していると、逆襲を受けるかもしれない。今の現状では、残念だが恐れるような状況にはならないと思う。

教育制度に問題がありすぎる。もしかすると意図的に中途半端な歯車となる人間にすることが目的なのかもしれない。

一般的に完ぺきなシステムや選択は少ない。メリットとデメリットを考えて、適用する状況で一番良い結果を期待できそうな選択を選ぶしかない。

その中には恩恵を受けない人や犠牲になる人も存在する。その人達がデメリットの部分だと思う。

学校教育では「本当にデキる」人間は育たない (1/3)

(2/3)

(3/3) 11/19/17 (東洋経済 ONLINE)

子どもの可能性は、型にはめない多様な学びの中で生まれると、『「天才」は学校で育たない』を書いた白梅学園大学の汐見稔幸学長は説く。

■学校で身に付けたものはそんなに多くない

──原点に立ち返り「学び」を論じていますね。

自分が育ってきたプロセスを考えても、学校で育ててもらった実感がない。学生時代は僕にとって戦後のいい時代で、友人ができたことは大きな意味があったが、学校で身に付けたものはそんなに多くない。教育に世間が考えているほどの力があるのか、教育はそんなにいいものなのか、との疑問が、教育学を長年手掛けながら消えることはなかった。

古代までスパンを広げて眺めると、歴史上に優れた人物はたくさんいる。そういう人物はまず学校に行ってない。学校に行かなければ優れた人物は育たないと考えるのは現代的な幻想だ。人物を育てたのは何だったのか。その時代、時代においての向き合い方だったのではないか。

──向き合い方?

たとえば僕の父はかっぽう料理店の息子で、小学校しか出ていない。板前修業を強いられたが、当時生まれたばかりのラジオにほれ込み自作した。物づくりに執着があって、家を出てやりたかった機械いじりに転じ、戦前のテイチクの録音技師になって、戦後はレコードを作る仕事を手掛けた。

仕事のことを父から直接聞いたことはない。ただ、五味康祐という作家が雑誌にレコード製造技術について書く中で、ドイツ・ハルモニア・ムンディのレコードが随一としながら、1人だけ日本にも任せられる人物がいると紹介した。それが私の父親で、後で父本人に聞いたら、五味が会社に来たことがあったとか。

──職人気質で寡黙だった。

耳がいい男だったようだが、現代風に言えば発達障害だったのだと思う。音に対してはものすごく長けていたが、対人関係は得意でない。物を作らせたらすごいぞという人は昔からたくさんいた。彼らは必ずしも職人になれといわれたから職人になり、そして職人気質になったのではない。もともとそういう気質だったから職人になったらすごい仕事をする。

父は戦後テレビができたときに、大阪の日本橋の電気街に行って設計図を見つけ部品を買い、仕事から帰った後にはんだ付けからテレビを作った。完成前はブラウン管に映るかどうか1週間ぐらい家で調整したから、その間、家族はテレビが見られた。頼まれて市価の4分の1の値段で数十台は作ったようだ。

■仕事ができる人間と学歴は関係がない

──人には得手不得手があると。

もともとそう。誰もがそんなにいろんなことができるわけではない。むしろ可もなく不可もなしのことをいっぱいやり、満遍なくできる人間ほどつまらないものはない。それより、こっちは苦手だが、これをやらせたらすごいという人はたくさんいる。でも、「平均的な底上げ」を得意とし、「年相応の学び」を提供してきた学校教育は、そういう人間を伸ばせるシステムとはいえない。

──優れた大人のイメージは父親ですか。

印象的だったのは近所の大工の棟梁。その人のやっていることを見ていると、すごく格好いい。僕自身、自分用の大工道具一式を小学校に入る前には持っていた。父は仕事人としては一人前だが、学歴がないからNHKの音響技師に応募して断られたということもあったらしい。

本当に仕事ができる人間と学歴は関係がない。上手な手助けのシステムがあれば、人は勝手に育っていく。自分で自分の人生を作っていると実感できれば後悔もない。もちろん医学など大学に行かないと学べないことはたくさんある。だが、そこに行かないと研究できないのだから、それはほとんど職人仕事だとも言ってもいい。

──没頭できるものとの出合いが大切?

世の中、こういう枠組みがあるから、そこに入りなさい。その中で、点数取りの競争をして、それに向いているからと銘柄の大学に入って、それも末は博士か大臣かではなく大企業の課長止まり。今のリクルートシステムの主流はこう作られているが、教育はそんなつまらないものではない。

文学作品を読んで感動して、こういうものを書いてみたいと文学教室に入ってみる。いろんな人と出会い、切磋琢磨し合う。結局プロにはなれなくても、今でも自作に励んでいる。そうであれば人生に満足できる。文章ではなく、料理にはまってその世界に入っていってもいい。

本当の文化に出合い、そこで没頭する、凝ってみたいと高揚する。それこそが生きていくうえでのテーマなのだから頑張ってみる。そういうシステムがあったら、もっと面白く、アイデア豊かな人間が育つのでないか。

■教育の本来の姿

──師を選べ、ともあります。

歴史的に見て強制的に勉強させたのは古代ギリシャのスパルタぐらいしかない。教育は学ぶ側が主体で、本来は先生を選んで始まる営みなのだ。中でも宗教家は皆そう。こういうものになりたい、こういう力を身に付けたいとの初心が学ぶ側にあって、師を選ぶ。これが教育の本来の姿だ。

今の学校は小学校、中学校とも勝手に割り振られる。この先生に学びたいと選んでいない。ただ社会や国家が先に立ち、必要な人材になれ、税金でやるから来させよとなってしまっている。もっとラディカルに考え直したほうがいい。

──授業は午前だけで十分とも。

本来の教育は学ぶほうが優れた人や文化に出会い、あれをやってみたい、この人と語り合いたいと発起し、その取り組みを励ましていくことだ。今の教育は、基本的に指示に従って上手に点数を取れば安泰な人生が送れるとした「修練」に陥っている。指示からはみ出たやり方やオリジナルなやり方ができる人間はなかなか育たない。

最低限の読み書きそろばんは必要だとしても、それは学校の午前中だけで十分だ。午後は子どもがそれぞれ自分のやりたいことを見つけて、それを伸ばすことに専念する。そのやり方を学校が認めてくれないなら、その学校の存在意義は薄い。そうしたほうが、絶対面白い子が育つからだ。

特に、企業人に問いたい。経済のためと強制的に産業人予備軍を育てるサラリーマン養成学校のようなものが、本当にうまく機能しているかと。

塚田 紀史 :東洋経済 記者

法、規則、制度や体制が存在しても、運用する組織、管理部門や人材に問題があれば機能しない。結果として、ないよりはまし程度になってします。

行政や組織がこの事を理解していないと法、規則、制度や体制があるから問題ないと愚かな発言をする幹部が存在するようになる。

調査委員会はなぜ担任が助言を実行しなかったのか明確にする必要があると思う。担任が助言を無視したのであれば、担任の責任は重い。

無視した理由も重要。担任は教務主任を信頼していなかったのか、教務主任を嫌っていたのか?担任は人の話を素直に聞くタイプではなかったのか?

担任は自分の判断を優先するタイプだったのか?担任はメモや記録を取らないタイプで、単純に保護者に受診の件を言うのを忘れたのか?

同じ結果でも、理由がわかれば次回にフィードバック出来る。教員採用の面接で、どのようなタイプの人間が教師に向かないのかを判断する

資料やデータにも使える。

発達障害疑い、助言受けた担任ら放置…叱責自殺 11/18/17(朝日新聞)

福井県池田町の町立池田中学校で3月、2年生の男子生徒(当時14歳)が自殺した問題は、担任と副担任の厳しい叱責が原因とする調査委員会の報告書の公表から1か月が過ぎた。

報告書は生徒について「発達障害だった可能性がある」とし、担任も同僚からそう伝えられていた、と指摘した。特別な支援が必要な生徒を巡っては、国の指針などに基づき各都道府県で体制を整えている。だが、同校では今回こうした仕組みが全く機能していなかった。

「指導方法を考えるべきではないか」。今年2月頃、男子生徒の発達障害を疑った教務主任は、叱責を繰り返す担任の30歳代の男性教師を見かねてこう助言した。担任と、副担任の30歳代の女性教師は宿題の未提出などが続いた生徒を大声で怒ったり、執拗(しつよう)な指導を繰り返したりしていた。

先月15日に公表された報告書によると、主任は生徒の受診を保護者に勧めるよう担任に促したという。教員間でも、その疑いが話題になっていた。だが、担任は校長らに相談せず、家庭訪問時に保護者に伝えることもなかったという。

文科省!下記の記事の内容が事実なら文科省は教員免許が取得できる学部を持つ大学にどのような指導及び監督をしているのか?問題のある大学や

問題のある学部を持つ大学に決められた期間内に改善が見えなければ補助金、又は、その他の支援を打ち切りで、生き残れないのなら退場してもらうべきだ。

大学レベルでなくても、メンデルの法則は中学科学でもカバーしているだろう。

メンデルの法則は、 優性の法則、分離の法則、独立の法則の3つからなります。

優性の法則:遺伝子には、表現型が現れ易い遺伝子(優性)と現れにくい遺伝子(劣性)があり、同時に存在した場合、優性の形質のみが表現型として現れる。

分離の法則:両親から受け継いだ2対の遺伝子は融合せずに、次の代に伝わる際には分離する。

独立の法則:異なる2つ以上の形質が対立する場合、特定の組み合わせを成さずに、独立して遺伝する。