七十七ビジネス情報 2013年夏季号(No.62)(七十七ビジネス振興財団)

開けない人はここをクリック

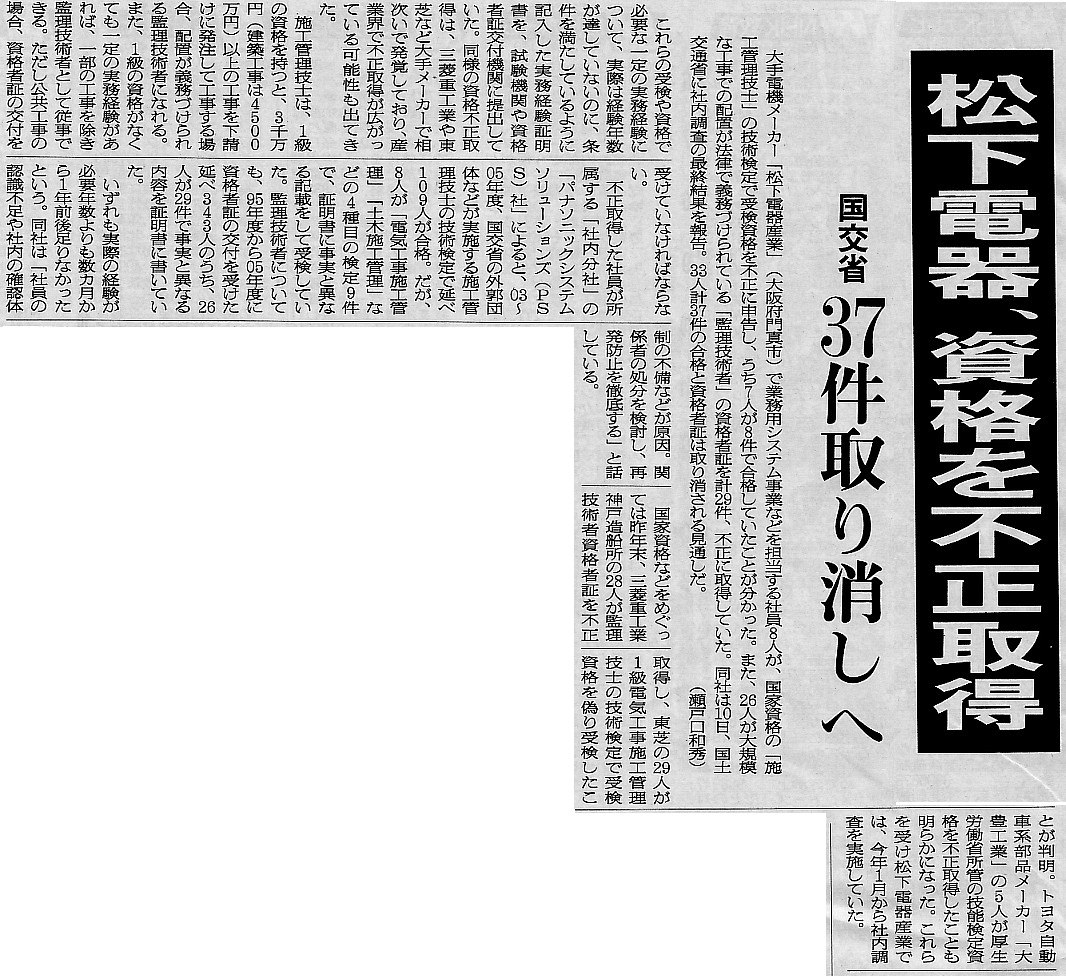

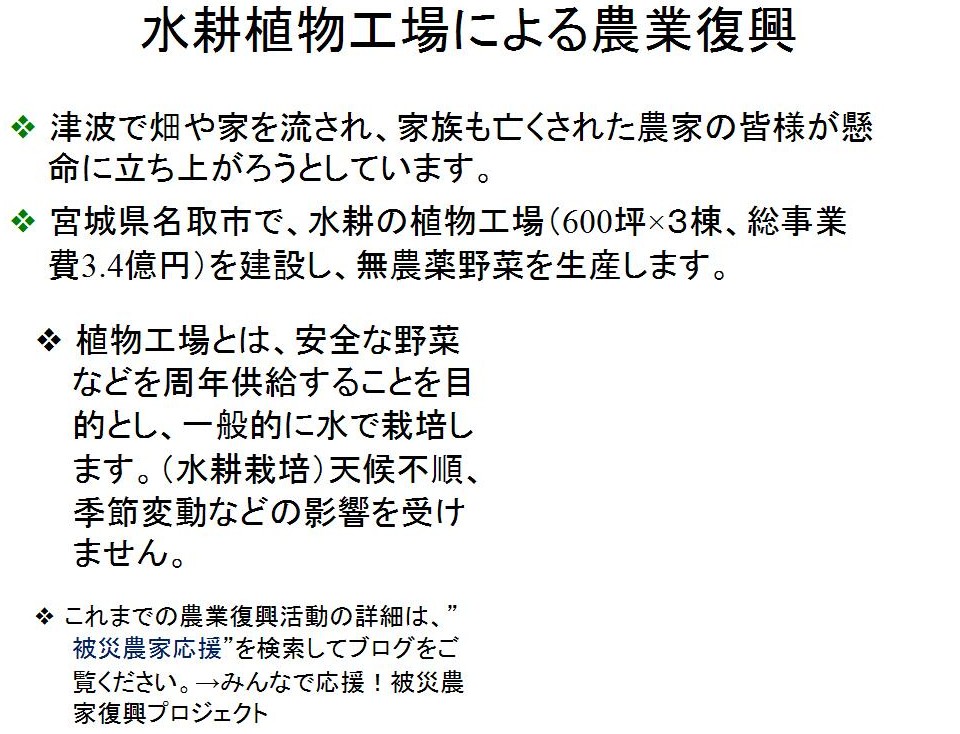

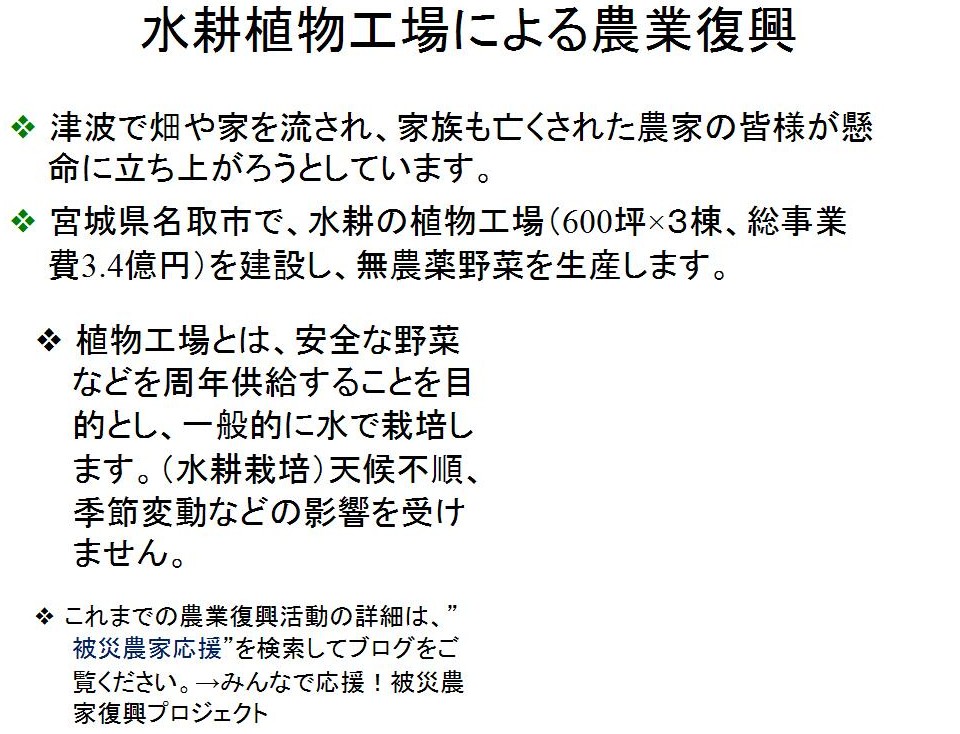

津波被害水田に野菜工場、生産会社が自己破産へ 12/06/14(朝日新聞)

民間信用調査会社の帝国データバンク仙台支店は4日、野菜生産販売の「さんいちファーム」(宮城県名取市)が事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったと発表した。

負債額は約1億2000万円。

同社は震災後の2011年11月に設立。国や県の補助金などを受けて、津波被害に遭った水田に水耕栽培の野菜工場を建設し、レタスやチンゲンサイなどを生産して販売していた。しかし、生産が安定せず、販売も計画通りに進まなかったため、業績が低迷。債務超過に陥り、資金繰りに行き詰まった。

約105億円の運用益で4億3千万円の課徴金納付命令なら金融商品取引法違反(相場操縦)でも儲けた方がお得だ!

金融関連については全く知らないが外国の投資会社による金融商品取引法違反(相場操縦)は氷山の一角かもしれない。

取引終了前30秒、556億円分注文 株価操縦の疑い 12/06/14(朝日新聞)

伊木緑、長谷文 多田敏男、石山英明

日経平均株価を構成する企業の入れ替えのタイミングを見計らって、株価が不正に操作されていたとされる問題で、証券取引等監視委員会は5日、金融商品取引法違反(相場操縦)の疑いで、香港の資産運用会社「アレイオン・アセットマネジメント」に4億3千万円の課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告し、発表した。アレイオンは一連の取引で、約105億円の運用益を得たとされる。

アレイオンが不正に操作したとされるのは、東証1部上場の日東電工の株価。

監視委が指摘した不正の構図はこうだ。アレイオンは、日東電工が日経平均の構成企業に入ると発表された昨年9月6日以降、日東電工株を徐々に買い付けた。一方で、国内の大手証券会社との間で、実際に構成企業に入る同26日の前日(25日)の終値(引値)で日東電工株を買い取ってもらう「引値保証取引」の契約を締結した。

アレイオンは25日の市場で取引が終了する直前の30秒の間に、新たに約556億円分の日東電工株を購入。株価をつり上げ、その後、引値保証取引を結んだ証券会社に高値で売って多額の利益を得た。監視委は、取引終了間際に大量の株購入を集中させたことが株価操作目的だったと認定した。この30秒間に日東電工株は6690円から7540円に12・7%上昇。ストップ高になっている。翌26日、日東電工株の終値は前日比で約11%下落した。

13年前にこんな準備が可能だったんだ。金銭的に恵まれていた事には間違いないが、すごいと思う。本人や夫の考え方次第だが、やはり養子よりもお互いの遺伝子を受け継ぐ子供の方が可愛いであろう。しかし高校時代のがんは後天性だったのか、先天性だったのか?先天性だったら子供にも遺伝する可能性もある。まあ、子供にがんになっても本人と同じ事が可能なのであるから問題ないと言えば、問題ない。医療の進歩は素晴らしい。

がん発症し高2で卵子を凍結保存、13年後出産 12/06/14(読売新聞)

愛知県の女性(30)が、高校時代にがん治療で生殖機能を失う前に卵子を凍結保存し、12年後、受精卵にして子宮に戻し、今年8月に出産していたことが分かった。

卵子を10年以上凍結保存して出産に至ったケースは珍しいという。

女性の卵子凍結に関わった桑山正成リプロサポートメディカルリサーチセンター(東京都新宿区)所長によると、女性は高校1年時に血液がんの悪性リンパ腫を発症。抗がん剤治療で不妊になる恐れがあった。そのため高校2年になった2001年に不妊治療施設「加藤レディスクリニック」(同区)で卵子を2個採取し、凍結保存した。悪性リンパ腫は抗がん剤治療などで克服した。

女性は昨年結婚し、解凍した卵子2個と夫の精子で体外受精を行った。子宮に戻した受精卵1個で妊娠することができ、今年8月、3295グラムの男児を出産した。

城西大理事長元秘書、1億円架空請求か 領収書偽造疑い 警視庁、書類送検へ (1/2)

(2/2) 12/06/14(産経新聞)

飲食代名目などで経費を架空請求するために領収書を偽造して勤務先の城西大学(埼玉県坂戸市)に提示していたとして、警視庁が有印私文書偽造・同行使容疑で、同大理事長の元秘書の男を近く書類送検する方針を固めたことが5日、捜査関係者への取材で分かった。元秘書は偽造領収書をもとに約1億円の経費を架空請求して受領し、私的に流用していたとみられる。

捜査関係者によると、元秘書は平成22年ごろまでに複数回にわたり仮払い名目で現金計約1億円を引き出し、同額分の物品の購入費や飲食代名目などで領収書を偽造して城西大に提示した疑いが持たれている。偽造領収書で、1回につき10万円程度を請求していた。

偽造領収書は22年ごろ、大学関係者による学内の経理状況の調査の過程で発覚。23年1月に大学関係者が、偽造領収書を城西大側に提示した有印私文書偽造・同行使罪などで容疑者不詳のまま警視庁に刑事告発していた。

警視庁練馬署が業務上横領などの疑いもあるとみて捜査を始めたところ、元秘書が同署に出頭。任意の事情聴取に「架空請求するため、自分が領収書を偽造して大学に提出していた」などと関与を認めたという。

元秘書は数千万円を城西大に弁済。城西大と示談が成立したことなどから、業務上横領などの容疑での立件は見送られる見通し。

犠牲者遺族らには申し訳ないけど、日本から多く学ぶ事はないと思う。JR北海道の改ざんや隠ぺいによる大事故は起こっていないが問題である事に間違いない。

日本よりも韓国の方が不正の隠蔽や腐敗の問題が大きいだけである。仮に日本のシステムを導入したとしても、監査する側が圧力を受けていたり、接待や賄賂を受けていれば本来の効果や機能は期待できるはずが無い。たぶん短時間では無理だろうが、長い目で韓国社会の悪しき部分を変えているように活動するしかないと思う。

韓国旅客船沈没 高校生の遺族「韓国より進んだ日本の安全対策学ぶ」 12/03/14(産経新聞)

韓国の旅客船セウォル号沈没事故で長男を失った夫婦が3日、日本で起きた大事故や災害の犠牲者遺族らの支援に関わる団体などと意見交換するため来日した。今後本格化する事故の真相究明の参考にしたいと話している。

修学旅行でセウォル号に乗り亡くなった高校2年の李昌鉉さん=当時(16)=の父、李南錫さん(49)と母、崔順花さん(49)が、8日まで東京と大阪で、東京電力福島第1原発事故や尼崎JR脱線事故の支援団体や遺族らと交流会などを行う。

李南錫さんは出発前、仁川国際空港で「韓国よりも進んだ安全対策を日本がどう実現させてきたのか、事故の遺族らがどのような活動をしたのか学びたい」と話した。

旧郵政省の元キャリア官僚に判決が出た。

セシウム汚染木くず投棄、コンサル社長に有罪判決 大津地裁 12/02/14(産経新聞 West)

滋賀県高島市の琵琶湖近くの河川敷に、放射性セシウムに汚染された木くずが不法投棄された事件で、廃棄物処理法違反の罪に問われた東京のコンサルタント会社社長、田中良拓被告(42)に大津地裁(赤坂宏一裁判官)は2日、懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年、罰金100万円(求刑懲役2年、罰金100万円)の判決を言い渡した。

田中被告は起訴内容を認めていた。

起訴状などによると、田中被告は平成25年3~4月、東京電力福島第1原発事故で汚染された木くず約310立方メートルを福島県内から持ち込み、高島市安曇川町の河川敷に許可なく捨てたとしている。

11月6日の公判で検察側は、田中被告が24年12月から25年10月、福島県の製材業者から木くず約5千トンを搬出し、東電の損害賠償制度を利用して約1億円の利益を得ていたと指摘。高島市だけでなく、関東や九州にも木くずが運ばれ、現在も放置されているとした。

インスリンの管理は法律で決められているのか?常識の範囲で使用記録を含めた管理体制がずさんであると言う事なのか?

規則で適切な管理が要求されていなければ、同じような事故は防げない。事故後に責任者、又は、担当者が処分されるだけ。行政はどのように考えているのだろうか?

インスリン大量投与、甘い管理…使用記録つけず 12/02/14(読売新聞)

東京都世田谷区の「玉川病院」で今年4月、大量のインスリンを投与された女性患者(91)が意識混濁状態になった事件で、同病院は保管していたインスリンの使用記録をつけていなかったことが病院関係者への取材でわかった。

事件当時、インスリンが入れられていた瓶2本が病院からなくなっており、警視庁は、看護師の高柳愛果容疑者(25)(傷害容疑で逮捕)が病院側の管理態勢の甘さをついてインスリンを持ち出した疑いがあるとみて調べている。

病院によると、インスリンはガラス瓶に入れられ、ナースステーションの薬品棚に保管されていた。棚に鍵はなく、看護師なら誰でも持ち出すことが可能だったという。

棚のインスリンの使用記録はつけておらず、今年4月7日と9日、インスリンが入った瓶2本がなくなっていることが判明したが、最後に持ち出した人物などはわかっていないという。

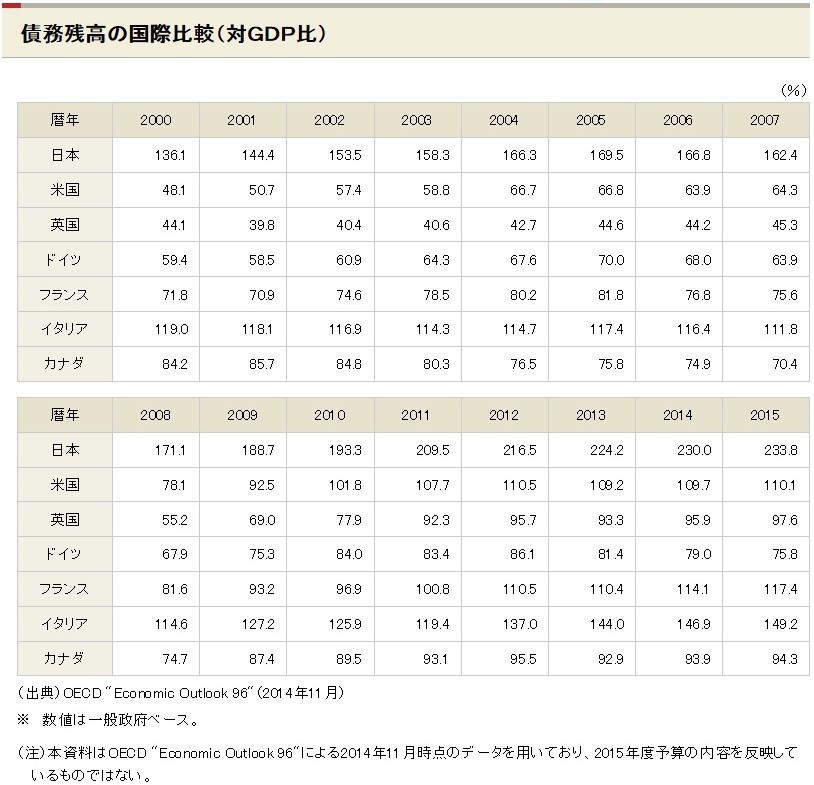

日本は借金大国である。税金の無駄遣いをやめて、何を優先して、何を諦めるのか、真剣に議論しなければならない。しかし、日本は議論を避ける傾向の国。事実を直視して判断する事を避ける国だと思う。多くの人はぬるま湯に浸かって、最後にはゆであがって死ぬカエルのような選択をするのだろう。だから下記の記事は仕方のない事である。

良い事を言って、良い事を実行する。良い事だが、お金が必要な場合、問題が起こる可能性がある。予算の問題や制限があれば、コスト対効果を考えなければならない。誰でもわかる事である。子供が無く、世話をする親族もいない夫婦は、他の夫婦と同じような生活を送れないと自覚し、準備するべきなのである。準備をしていなければ自己責任で諦めるしかない。国にゆとりがあれば状況は違うかもしれないが、そのような仮定の話をしても無駄。諦めて現状を受け入れるか、他の人に負担を押し付ける、又は、負担を負ってもらう以外の選択肢はない。

「ゆでガエル現象」と言われるものがある。鍋に水を入れ、そこにカエルを入れて徐々に温めていくと、カエルは居心地が良くなって飛び出そうとせずに、最後にはゆであがって死んでしまう。(「紙への道」 )

夫婦で病…離ればなれに 重い医療費、崩れた老後 12/01/14(朝日新聞)

療養の現場では、病気になって生活苦に悩む高齢者も多くいます。

夫婦別々の施設

夫婦はともに病に倒れ、老後の人生設計が狂ってしまった。「人生の終盤にこんな苦痛が待っているとは思いませんでした」。妻(85)はつぶやく。

東京都内に住んでいた夫婦は昨年、夫(71)にがんが見つかった。妻も下血し、腸の病気と診断された。

夫婦には子どもがおらず、世話をする親族もいない。自宅での療養が難しいこともあって、夫は約半年、妻は約50日入院した。

夫は公的医療保険の健康保険組合(健保)に入っていた。70~74歳なら、治療代のうち病院窓口で払う自己負担分は原則2割だ。75歳以上の妻は後期高齢者医療制度により1割で済む。

さらに、大病で治療代がかさむ場合は自己負担を抑える高額療養費制度もある。70歳以上では、収入の区分が「一般」の家庭なら自己負担は1人あたり月に約4万4千円が上限だ。

しかし、これらの保険や制度だけでは、2人の生活は守りきれなかった。

あれだけ騒いだのにひっそり終了?

STAP細胞:「小保方氏の実験終了」理研 12/01/14(毎日新聞)

STAP細胞論文の不正問題で、STAP細胞の有無を実験で検証している理化学研究所は1日、筆頭著者の小保方晴子研究員(31)の実験が予定通り先月末で終了したと明らかにした。実験結果の公表日程は未定という。

理研は今年4月、小保方研究員を入れないチームで検証実験を始め、小保方研究員には単独で7月1日〜先月末に監視カメラの下で実験させた。小保方研究員は先月21日付で、この検証実験チームの一員となっており、今後は自らの実験データの整理をする。チームの実験期限は来年3月末までだが、結果によっては途中での実験打ち切りもあり得るという。【根本毅】

逮捕するかは警察次第。逮捕されても有罪になるかは警察の捜査内容と検察次第。

警察や検察がどこまでやるのか、出来るのかわからない以上、出来るだけだまされないようにするしかない。

航空券未着:「レックス」社長逮捕へ 無登録営業の疑い 12/01/14(毎日新聞)

無登録で旅行業を営んだとして、警視庁保安課は、東京都新宿区の旅行代理店「レックスロード」の社長の男(49)=千葉県浦安市=を旅行業法違反(無登録営業)容疑で逮捕する方針を固めた。レックス社を巡っては今年7月以降、代金を支払ったのに航空券が届かないという苦情が東京都などに相次ぎ、同課が8月、本社を家宅捜索していた。

捜査関係者によると、レックス社は今年4〜7月、観光庁や都に旅行業の登録をしないまま、女性客2人から航空券4枚の注文を受けた疑いが持たれている。

同社は7月、毎日新聞の取材に、代金を受け取ったのに航空券を渡していない客が約500人に上ると説明した。同課は詐欺容疑での立件も視野に捜査したが、代金の詐取が目的だったとまでは言えないと判断した。

都によると、レックス社は1998年に旅行業登録。昨年10月に有効期限が切れ、今年1月に都や観光庁に事業廃止を届け出ていた。【林奈緒美】

お金の力は大きい。

政府の考えや判断次第で、大きなお金が動く。東電の原発事故への税金投入や救済が代表的な例だ。献金する以上の見返りが帰ってくる。今回は原発に関してメディアはあまり取り上げていないけれど、影響や関係がある人にとっては重要な事だと思う。

電力関連会社:自民党へ3228万円献金 5社・3年で 12/01/14(帝国データバンク)

関西、中国、四国、北陸の4電力の関連会社や子会社が福島第1原発事故から昨年までの3年間に、自民党の政治資金団体「国民政治協会」へ、判明しただけで計3228万円を献金していたことがわかった。4電力はいずれも、原発再稼働に向けて安全審査を原子力規制委員会に申請している。電力各社は大幅な電気料金値上げを実施した1974年を機に、公益企業として特定政党への献金は不適切だとして建前上自粛している。

同協会の2011〜13年の政治資金収支報告書によると、原発事故後の献金額は、関連会社では関電の「きんでん」が1300万円で最多。他に中国電の「中電工」、四電の「四電工」、北陸電の「北陸電気工事」が献金を続けていた。子会社では四電の「四電ビジネス」が献金した。

11年は、東京電力の関連会社「関電工」が福島第1原発事故前後の1月と4月に計680万円、中部電力の子会社「トーエネック」も事故前の1月に600万円をそれぞれ献金した。しかし、12年以降は確認されなかった。

全国では、08年から子会社に献金自粛を呼びかけている九州電力の例がある。子会社や関連会社の献金について取材に対し、関電は「各社が適否を判断している。関与すべきでない」▽中国電は「コメントする立場にない。献金自粛は呼びかけていない」▽四電と北陸電は「各社の判断。承知(把握)していない」−−とそれぞれコメントした。

一方、4電力は献金については今回確認されなかったが、政治家のパーティー券購入は続けている。理由について、「情報収集」(関電、四電、北陸電)や「儀礼的なつきあい」(中国電)としている。

政治資金に詳しい上脇博之・神戸学院大大学院教授(憲法学)は「電力会社は表向き献金自粛を言っているだけで、抜け穴があるのが実態だ。自粛を徹底するなら、関連会社の献金やパーティー券購入も自粛しないと意味がない」と指摘している。【関谷俊介】

品質に問題がないのであれば魅力的な企業だ。

「パワービルダーが分譲する物件の最大の特徴は、建売住宅の価格の圧倒的安さにある。建材の共通化や工期の短縮など、徹底したコスト管理により、従来の大手に比べると2~4割は安いと言われる販売価格を実現している。」

土地の制約がなく、オーダーメードにこだわらない人にとっては良い選択かもしれない。建材の共通化によるコスト削減は納得出来る。建材の共通化が可能な仕事を取れば取るほどコストは下がり、利益は出ると思う。仕事の効率は上がるし、それによる工期の短縮も可能だろう。「パワービルダー」がもっと成長すれば、体力のない会社や独自の強みを生かして違う顧客を開拓できない会社は潰れるか、飲み込まれることになるかもしれない。これは仕方のない事。無理な成長をせずに価格破壊に貢献してほしい。

新築戸建て住宅で価格崩壊 首都圏で1千万円台も急増 早まった購入判断に注意 (1/2)

(2/2) 11/30/14 (Business Journal)

千葉県609件、埼玉県645件、神奈川県122件、東京都54件……これが何を表している数字か、おわかりになるだろうか?

リクルートが運営する不動産情報サイト「スーモ」に登録されている、2000万円以下で売り出されている新築一戸建ての件数だ。1都3県を合わせると、ざっと1500件近い数の1000万円台物件が登録されているのである。ちなみに、2004年には100件前後、07年には200件前後であったから、いかに激増しているかがわかる(いずれもスーモの前身「住宅情報ナビ」での同条件検索結果)。

検索結果を詳しく見てみると、4LDK以上の最安物件は千葉県北西部の1430万円。土地41坪、建物30坪の堂々たる外観。最寄り駅から東京駅まで69分で通勤できる閑静な住宅地に建つ新築の土地付き物件が、大手住宅メーカーの建築価格よりも安いのだから、これぞ驚異のコストパフォーマンスだ。

もちろん、新築でそんなに安いのは、間取りがいまいち使いづらかったり、駅からの距離が遠かったり、人気のない私鉄沿線だったりといったデメリットが必ず潜んでいるのだが、それにしてもマイホーム購入希望者からすれば、あっと驚くインパクトは十分あり、一度その価格を知ってしまうと、ほかの物件がすべて高く見えるから不思議だ。

ひとつの物件を複数の不動産仲介業者が登録しているため、実際に購入検討対象になる物件数はこの数分の1になってしまうものの、それでも1000万円台の新築一戸建は首都圏でも、いまや珍しくもない存在になっているのは間違いない。

●価格崩壊の立役者、パワービルダー

新築戸建て市場崩壊の立役者となっているのが「パワービルダー」だ。

パワービルダーとは、1990年代後半から主に関東地方で大量に低価格の戸建てを分譲するようになった住宅建築会社のことで、現在主要各社はどこも全国展開していて、一社だけでも年間数千棟規模の住宅を建てている。ちなみに、13年に関連6社が経営統合して生まれた飯田グループホールディングスは昨年度、傘下企業だけで合計3万6000棟も分譲している。

パワービルダーが分譲する物件の最大の特徴は、建売住宅の価格の圧倒的安さにある。建材の共通化や工期の短縮など、徹底したコスト管理により、従来の大手に比べると2~4割は安いと言われる販売価格を実現している。30坪・標準4LDKの間取りで、大半の物件が2000万円台だ。郊外で地価の安いところになると、1000万円台で新築戸建てを分譲している。

また、一般的なデペロッパーとは異なり、自社内に販売部門を持たず(持っていても、ごく小規模)、販売活動は原則として成功報酬で、地元の不動産仲介会社に委託するのも大きな特徴だ。在庫を抱えることを極端に避ける傾向があるため、売れ残ったら大胆に価格を下げる。一度に200~300万円単位で下げることも珍しくない。例えば、売出価格3180万円の物件が2週間余りの間に4回も価格改定が行われて、1000万円もの大幅プライスダウンが行われたケースすらある(図版参照)。

洋服のバーゲンと同じで、単独でみたら赤字でもプロジェクト全体で黒字であればよいとの姿勢で、完成後一定期間売れなければ、ほとんど捨て値といってもいいくらいの価格にまで下げることもある。

まるで住宅を大量生産の工業製品と同じようなポジションにしてしまったことこそが、パワービルダーの最大の功績といえるだろう。

●郊外では不動産デフレに拍車

パワービルダーの物件を品質面で大手ハウスメーカーと比べると、細部は見劣りしてしまうかもしれないが、かつて「安かろう悪かろう」といわれた建売住宅と違い、基本構造は最新の耐震基準をクリアして10年保証もついており、安全面に問題はない。

たとえるなら、高級車に乗る優越感はないものの、日常的にはまったく不便を感じない大衆車のような快適さをパワービルダーの物件は提供しているのである。

注目すべきなのは、それが不動産相場に与える影響の大きさである。例えば、今まで2000万円で売りに出されていた築25年の中古物件と同じ価格帯で、パワービルダーが新築一戸建て物件を分譲すると、どのような事態が起こるだろうか。「古家付き2000万円の土地」には、もはや誰も目もくれなくなる。何しろ、新築のほうは、同じ広さの土地の上に新しい建物まで付いて2000万円なのだ。

このようなことが続くうちに、郊外の住宅地における不動産価格はどんどん下がっていくのである。アベノミクスの歴史的な金融緩和によって、不動産価格は右肩上がりのようなイメージが先行しているが、それは都心にある一部のマンションや人気沿線に限った話だ。少し郊外の住宅地に目を転じると、いまだにすさまじいまでの不動産デフレの現実を目のあたりにできるのである。

従って、11月4日付当サイト記事『「同額の家賃を払い続けるなら、ローンで購入のほうがオトク」のワナ』でも述べたように、ろくに情報収集もせずに早まった購入決断をすると、後悔する可能性が高いので注意したい。

賃貸住宅の世界で起きている「家賃崩壊」と同じく、分譲の世界でも「価格崩壊」が起きていることをしっかりと頭に入れたうえで、慎重に将来のマイホーム計画を立てたいものである。

日向咲嗣/フリーライター

権限や決定権を持つ人間の不正。システム的には個人の権限や決定権を弱めると本当はもっと良い結果や利益を出せる機会を失う可能性もあるが、籾井(もみい)新一郎容疑者の事件は防止できる、又は、早期に発見出来るメリットがある。結果論で判断するのか、チェック機能を強化するのか、その他の方法を取るかでいろいろな事が言える。チェック機能と言っても、チェックする部署又は最高権限を持つ者が不正に加担したり、怠慢である傾向があれば本来の機能はない。どちらのリスクを優先させるのか、人事や人格の評価をいかに公平に行えるのか、個々の企業の判断次第だ!

海外旅行や愛人との逢瀬…15年間で不正取引94億円 循環取引で会社資産を食い荒らしたベテラン商社マンの素顔 (1/5)

(2/5)

(3/5)

(4/5)

(5/5) 11/28/14 (産経新聞 West)

帳簿の数字を動かすだけで多額の現金が懐に入り、仕事の実績にもつながる循環取引。その〝魔力〟にとらわれた中堅商社元社員の男が、詐欺容疑で大阪府警に逮捕された。架空取引をでっち上げ、工事代金の一部をキックバックさせていた不正を隠蔽するため、循環取引が始まったという。15年間で積み上げた不正取引の総額は約94億6千万円。男はだまし取った金を海外旅行や愛人の生活費など主に遊興費に充てていた。抜群の業績で周囲の信頼を集めたベテラン商社マンの素顔は、肥大した欲望を満たすため会社の資産を食い荒らす「獅子身中の虫」だった。

氷山の一角

東証1部上場の機械商社「椿本興業」の名古屋支店で働いていた元社員、籾井(もみい)新一郎容疑者(56)。工事の発注から工事代金の支払いまで実務を一手に任されていた。与えられた大きな権限を悪用し、椿本興業に架空の工事を下請け企業に発注させ、工事代金をだまし取っていたという。

事件では、籾井容疑者と共謀した詐欺容疑で、椿本興業と長年、取引関係にあった機械メーカー「川端エンジニアリング」社長の川端孝男(47)と、双子の弟で同社元社員の利昭(47)の両容疑者も逮捕されている。

大阪府警によると、下請け企業に架空取引を持ちかけたのは孝男容疑者だったという。

「助けてやってくれないか」。平成19年12月、以前から付き合いのあった電子機械会社に、椿本興業が発注したクレーン設置工事をいったん下請けし、そのまま孫請けに発注するよう頼んだ。見返りとして、電子機械会社には工事代金の5%をマージンとして支払う約束をしたという。

話はじきにまとまり、椿本興業-電子機械会社-孫請け企業の間の架空取引は翌20年5月まで計3回繰り返されたとされる。

孫請け先となったのは、利昭容疑者が個人事業を営んでいた「豊田メディアネットワークス」。

工事代金として椿本興業が振り出した約束手形4通の額面は計787万円。これが10月の最初の逮捕容疑となった。

電子機械会社がマージンを抜き取った後、残りの現金は「豊田メディアネットワークス 川端利昭」名義の銀行口座に振り込まれた。この口座から、利昭容疑者ら3人は約600万円を引き出し、山分けしたとされる。

下請けに入る会社は他にも数社あり、いずれも椿本興業に架空工事を発注させる手口で工事代金をだまし取っていた。

11月、籾井容疑者らは別の架空工事でも代金1400万円を詐取したとする詐欺容疑で再逮捕された。21年8月までのおよそ2年半で行われた架空取引は38件。3人が不正に得た利益は計約6800万円に上るとみられる。

しかし、これは籾井容疑者が川端エンジニアリングと結託して繰り返してきた不正のほんの一部に過ぎなかった。

15年にわたる不正

事実解明と再発防止のために椿本興業が設置した第三者委員会の調査報告書によると、籾井容疑者らの不正は平成10年から15年間、続いていたという。

不正の中心となった籾井容疑者と孝男容疑者は、籾井容疑者が名古屋支店の課長をしていたとき、椿本興業の取引を通じて知り合ったとされる。

その後、籾井容疑者が直接取引を持ちかけ、孝男容疑者は10年、川端エンジニアリングを設立した。

籾井容疑者は自ら川端エンジニアリングを担当した。それと同時に、川端エンジニアリングに水増し発注や架空発注を行い、工事代金の一部をキックバックさせる不正が始まった。当初はいくつもの企業が関わる循環取引ではなく、椿本興業と川端エンジニアリングの2社だけの架空取引だったという。

急速に深まっていった2人の関係は、不景気を背景に川端エンジニアリングの経営が行き詰まったことで危機に陥った。

そのまま倒産すれば、整理手続きで過去の取引が世間に知れ渡り、不正も露見してしまう可能性があった。「倒産を避けるには川端エンジニアリングの資金繰りを維持することが不可欠」と判断した籾井容疑者らは、複数の企業の間で架空取引を繰り返し、資金を環流させる循環取引に手を染めた。

循環取引に加わった会社は椿本興業、川端エンジニアリング以外に7社あったとされる。これらの会社に、籾井容疑者は「川端エンジニアリングの発注枠が決まっているため間に入ってほしい」と循環取引に加わるよう依頼していた。7社には、循環取引を行われるたびに、報酬として取引額の数パーセントのマージンが支払われたという。

循環取引でからくも倒産の危機を免れたことに味を占め、籾井容疑者らは、その後も循環取引を繰り返しながら、工事代金の着服を続けていた。

しかし、自由に金を生み出す〝魔法のシステム〟は23年、取引に加わっていた企業が、帳簿上、架空の在庫を大量に抱えている問題が発覚し、崩壊への道をたどり始めた。

椿本興業の内部調査で籾井容疑者の問題への関与が疑われるようになり、25年2月、籾井容疑者は上司から取引の撤退を指示された。循環取引を続けられなくなった籾井容疑者は翌3月、会社に不正を打ち明けたという。

最後は訴訟合戦

接待費用、スナックでの私的な飲食、海外旅行、愛人の生活費…。1億円以上とみられるだまし取った現金を、籾井容疑者は主に遊興費に充てていた。

椿本興業が設置した第三者委員会の調査報告書によると、籾井容疑者は入社以来、中日本営業本部(現・名古屋支店)で勤務。課長職になって以降は20年間、一貫して、工場やプラントなどの設備を扱う装置営業部門を歩み、常に取引の発注や工事代金の支払いを決裁する権限を持っていた。

管理職となってからは取引の直接の担当者になることはできなかったが、部下の発注番号を使い、架空取引を行っていた。社内報告の際にも、自分で処理したことを隠蔽するために、部下の名前を使っていたという。

社内外での評価は高く、装置営業のキーマンとみられていた。不正発覚後も周囲からは「まさかあの人が」という声が漏れた。

「籾井さんの頼みだったので断ることができなかった。籾井さんの指示は椿本興業の指示なのでだましたことにはならない」。逮捕後の調べに容疑を否認した孝男容疑者の供述には、籾井容疑者の社内での権限の強さがうかがえる。

孝男容疑者は逮捕容疑の共犯ではなく、〝被害者〟の立ち場を貫いている。代表を務める川端エンジニアリングは昨年10月、循環取引に参加させられ、損害を受けたとして、椿本興業と籾井容疑者に約11億円の損害賠償を求め名古屋地裁に提訴した。一方で、椿本興業も川端エンジニアリングを相手取り、今年4月、約18億円の損害賠償請求訴訟を起こしており、訴訟合戦となっている。

昨年5月、椿本興業を懲戒解雇された籾井容疑者は築き上げた地位を失い、同僚たちの信頼も失った。〝不正の盟友〟だった孝男容疑者とは法廷で争う。周囲を裏切り、不正に手を染め続けた籾井容疑者には今、何も残っていない。

高いお金を払って英語を覚える時代ではないと思う。本人がやる気があれば、低額又は無料で英語が学べる。テレビを見たり、インターネットを利用すれば英語のニュースを見たり、聞いたりできる。簡単な英文法が理解出来て、聞き取りが出来れば、英語の上達は早い。英語を学んでいる日本人の多くはこのレベルに到達さえもしていない。

オランダやカナダみたいに、英語のニュースや番組の時はオランダ語やフランス語の字幕、オランダ語やフランス語のニュースや番組の時は、英語の字幕をテレビで流している。日本でも英語と日本で放送すれば英語が出来る人は増えるだろう。文科省が英語教育に多額の税金を投入しようとしているが、税金の無駄遣い。カナダではフランス圏では必要ない人はあまり英語が出来ないし、英語圏では必要のない人はあまりフランス語が出来ない。カナダが良い例だ。使わなければ、使う機会がなければ語学はなかなか身に付かない。

英会話教室「T.I.E.外語学院」が経営破たん 11/27/14(帝国データバンク)

(株)ティ・アイ・イー外語学院(TDB企業コード988334847、資本金1600万円、東京都新宿区百人町1-19-2、代表西崎元信氏)は、11月19日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。

破産管財人は柴田義人弁護士(東京都港区虎ノ門4-3-13、問い合わせ窓口03-6721-3109)。財産状況報告集会期日は2015年2月16日午後1時30分。

当社は、1977年(昭和52年)2月に設立。20 代以上の会社員を主な対象とした英会話教室「T.I.E.外語学院」の運営を手がけ、新宿、銀座、大崎、横浜、大阪梅田など6ヵ所に教室を開設していた。設立当初は、「ティアイイー英語クラブ」の称号で運営を開始。80年1月には、池袋、横浜など5教室を開設し、生徒数が急増。90年9月に、商号を(有)ティアイイー英語クラブから(有)ティ・アイ・イー外語学院に変更。97年7月に株式会社に組織変更を行い、「英語で考える」を教育理念とする独自の指導方法や、割安な料金でのマンツーマン指導が人気を呼び、直近でピークとなる2002年3月期の年収入高は約3億5600万円を計上、生徒数は約1000人を誇っていた。

しかし、2007年10月に英会話学校最大手の(株)ノヴァが会社更生法を申請したことで、利用者が伸び悩み、業界環境が悪化。その後も、小規模ながら他社と一線を画した教育法で差別化を図ったものの、生徒数の減少に歯止めがかからず、2013年3月期の年収入高は約1億7700万円までダウン。今年4月に消費税の増税以降、入会申し込み数が激減し、事業継続のメドが立たず、10月28日に事業を停止していた。

負債は債権者数約500名に対し約2億8000万円。

何度も言っているが、とにかく逮捕する。なぜ早く逮捕する方針を取らなかったのか?そこに問題がある。

「フィリピンの裁判所は5日、昨年4月に違法操業の疑いで逮捕された中国人漁民12人を有罪とし、船長に禁固12年、他の乗組員に禁固6~10年の判決を下した。」 (08/06/14、レコードチャイナ)の対応と

海保の対応の甘さを比べると良く分かると思う。甘い対応の繰り返しは問題の解決にならない。

サンゴ密漁、漁船8隻に減少…摘発強化が奏功か 11/26/14(読売新聞)

希少な「宝石サンゴ」の密漁問題で、海上保安庁は25日、小笠原諸島周辺と伊豆諸島南部の海域で確認された中国漁船とみられる船は、24日時点で8隻になったと発表した。

海保が領海(約22キロ)内での摘発を強化した21日以降、大幅に減少しつつある。

小笠原諸島周辺では、20日に47隻が確認されていたが、海保は、領海内では摘発よりも侵入阻止を優先していた従来の取り締まり方針を転換。巡視船を増強し、21日と23日、領海内で操業していた中国人船長計2人を逮捕した。その後、24日に確認されたのは、小笠原諸島周辺の排他的経済水域(EEZ)に3隻、伊豆諸島南部の領海内に1隻とEEZに4隻にとどまった。

今年10月以降、海保は方針転換の前まで、周辺海域で中国人船長7人を逮捕していたが、領海内での逮捕は1人にとどまっていた。

不祥事を起こす公務員は、民間に比べて安定している事を忘れるから不祥事を起こすのかな?

不倫相手の耳かき店女性を暴行した小学校教師 その理由は… 11/26/14(産経新聞 West)

耳かき専門店で知り合った不倫相手の女性に暴行を加えてけがを負わせたとして、大阪市教委は26日、傷害容疑で逮捕され、略式命令を受けた市立小学校の男性教諭(44)を停職6カ月の懲戒処分とした。

市教委によると、教諭は無料通信アプリ「LINE(ライン)」で女性の返信がこなかったことに怒り、暴行を加えていたという。「大変なことをして猛烈に反省している」と話し、同日付で依願退職した。

元教諭は病気療養で休職中だった昨年秋から今年5月までの間、ひざまくらで耳かきサービスを提供する大阪市北区の専門店に多いときで週に3~4回の頻度で通い、同月ごろから従業員の女性と不倫をしていた。

大阪府警が11月、女性の顔を平手でたたいたり足を蹴ったりして3週間のけがを負わせたとして、傷害容疑で逮捕していた。

元教諭は特別支援学級を担当し勤務態度に問題はなかったという。

悪意のある人達は制度の盲点を突く。大事件や世間の注目を引く事件になってはじめていろいろな事をメディアが調べ、盲点を知る結果となる。その時では遅い場合もあるし、時が経てば忘れる人々もいる。

容疑の妻、戸籍からバツ消す 京都・青酸殺害、再婚歴隠しか 11/25/14(京都新聞)

京都府向日市鶏冠井町の筧勇夫さん=当時(75)=が青酸化合物で殺害されたとされる事件で、京都府警捜査本部(向日町署)に殺人容疑で逮捕された妻の千佐子容疑者(67)が、戸籍簿上、再婚した経歴を消した上で、筧さんと結婚していたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。これまでに死別した夫や交際した男性の名前を女性名に変えて携帯電話に登録していたことも判明。捜査本部は、千佐子容疑者が過去の結婚や交際を隠すために工作していた可能性が高いとみて調べている。

捜査関係者らによると、千佐子容疑者は筧さんとの結婚前に3人の男性と結婚し、いずれも死別していた。通常、妻が夫と死別や離婚をした場合は、妻の戸籍簿には夫の名前に「×」の印が付けられ、死別や離婚の理由が記載される。一方、昨年11月に筧さんと入籍した際、千佐子容疑者の戸籍簿では過去に2回再婚した男性の名前は記載されておらず、最初に結婚した大阪府の男性の姓に戻っていた。3度目の結婚の際にも、同様に戸籍簿には直前に再婚した男性名はなく、大阪府の男性の姓だったという。

行政関係者によると、本籍地を別の場所に移す転籍の手続きなどをすれば、制度上、新たな戸籍簿に再婚した夫の名前などは記載されず、弁護士や司法書士が除籍簿などをたどらない限り再婚の履歴は確認できないという。捜査本部は千佐子容疑者が再婚歴を隠して筧さんに近づいた可能性があるとみている。

捜査関係者の説明では、千佐子容疑者の携帯電話を調べた際、過去に結婚したり交際したりした男性の名前の漢字一字を変えた女性名で登録され、筧さんも女性の偽名で登録されていたという。女性の知人らは実名のままだったといい、捜査本部は男性だけ名前を変えていた目的についても調べる。

携帯700台を不正貸与 詐欺事件で使用、被害総額は数十億 11/20/14(産経新聞 West)

本人確認せず携帯電話を貸し出したとして、岐阜県警高山署は20日、携帯電話不正利用防止法違反の疑いで、レンタル携帯電話会社社長、高橋透友容疑者(31)と、同社アルバイト本間智貴容疑者(22)=いずれも千葉市中央区=を逮捕した。

同署によると、同社は約700台以上の携帯電話を不正に貸し出していた。全国で500件以上の詐欺事件に使われ、被害額は数十億円に上るとみて裏付け捜査を急ぐ。

2人の逮捕容疑は今年3月、身分証明書などで本人確認をせずに客に携帯電話を貸し出した疑い。高橋容疑者は「よく分からない」と容疑を否認、本間容疑者は認めている。

5月に岐阜県高山市の無職女性(71)が証券取引名目で現金100万円をだまし取られる事件があり、使われた携帯電話が高橋容疑者の会社が貸し出したものだったと判明したため同署が調べていた。

「書類だけで車検を通せば金になった」不正車検容疑で5人再逮捕 修理困難なクラシックカー 大阪府警 11/20/14(産経新聞 West)

大阪府警などの合同捜査本部は20日、必要な検査をせずに車検証発行の手続きをしたとして虚偽有印公文書作成・同行使などの疑いで、自動車修理業社長の大喜千寛容疑者(55)=兵庫県芦屋市、沢田拓治容疑者(44)=同西宮市=ら5人を再逮捕した。いずれも部品不足などで修理が難しいクラシックカーを扱っていたという。

逮捕容疑は9~10月、1954年のジャガーなど、外国製の車4台について、保安基準に適合するか検査せず、虚偽の適合証を大阪運輸支局などに申請、車検証を発行させた疑い。

沢田容疑者は「検査によく引っ掛かるため、大喜容疑者にペーパー車検を依頼した」と供述。大喜容疑者は「経営が厳しく、書類だけで車検を通せば金になった」と話している。5人は同容疑で10~11月に逮捕され、大阪地検は20日、いずれも処分保留とした。

日本語訳だからニュアンスが良く分からないが女性の人権団体が西欧諸国で活発に動いているのだろうか?自業自得だし、講演料が20万円以上のようだから既に儲かっているのでは?

英政府、「ナンパ講師」ブランク氏の入国を拒否 11/20/14(AFP=時事)

【AFP=時事】英国政府は19日、「ナンパ講師」として各国で講演を行っている米国人のジュリアン・ブランク(Julien Blanc)氏の入国を認めないことを決めた。英国では、同氏が「身体的・精神的な虐待」を助長しているとして入国拒否を求める請願に16万人近くが署名していた。

リン・フェザーストーン(Lynne Featherstone)内務閣外大臣は、ブランク氏にビザ(査証)を発給すれば、「性暴力や性的嫌がらせの増加を招いていただろう」と述べ、「ブランク氏がわが国に上陸しなくなったことを喜ばしく思う」と付け足した。

リアル・ソーシャル・ダイナミクス(Real Social Dynamics)社の「エグゼクティブコーチ」を務めるスイス系米国人のブランク氏は、女性のひきつけ方を男性たちに教えていると主張しているが、同氏が教授する手法については、虐待的だとの批判が多くの人々から上がっている。英国には、世界各国での講演活動の一環として21日に入国する予定だった。

英当局に対しては、「公共の利益に資さない」との理由でブランク氏へのビザの発給を求める声が上がり、署名募集サイト「change.org」で立ち上げられた請願活動には15万8000人が署名した。

ブランク氏は今年、オーストラリアを訪問した際にも、抗議が殺到したことによりビザが取り消され、滞在の短縮を余儀なくされた。カナダ当局も現在、同様の措置を検討している。

ブランク氏は今週、米CNNテレビとのインタビューで、「僕が気分を害してしまった人たちに謝罪したい」と語っている。一方で、同氏が女性の首を絞める写真や、女性を支配する方法としての暴力を推奨するかのような発言は、「文脈から切り離されて」伝えられており、「ユーモアを狙ったひどい試み」だったと釈明。「人付き合いが苦手な男性たちに、女性とうまく話したり、関係を持ったりできるよう、自信をつける方法を教えている」と主張した。【翻訳編集】 AFPBB News

改正法(サンゴ密漁対策、罰金上限大幅引き上げへ)が成立した事は良い事だ!

福岡地裁・丸田顕裁判官が外国人漁業規制法違反(領海内操業)の罪に問われた中国籍の男性に無罪を言い渡した(10/15/14、産経新聞)ケースもあるので、裁判でどのような判決が出るかが重要。罰金の上限が引き上げられただけで、密漁の罰金がこれまで通りとか、無罪になれば、骨抜き改正法となる。

サンゴ密漁対策、罰金上限大幅引き上げへ 改正法成立 11/19/14(朝日新聞)

小笠原、伊豆両諸島周辺で中国のサンゴ密漁船とみられる漁船が多数出没している問題で、密漁の罰金を大幅に増やす改正法も19日の参院本会議で可決、成立した。27日に公布され、12月7日に施行予定。

改正されたのは、沿岸約370キロの排他的経済水域(EEZ)内で外国人の無許可操業を取り締まる漁業主権法と、沿岸約22キロの領海内で外国人の漁業を禁じる外国人漁業規制法。

現在、漁業主権法は最大1千万円の罰金、外国人漁業規制法は3年以下の懲役または最大400万円の罰金を科すが、罰金額の上限を共に3千万円へ引き上げた。6カ月以下の懲役または最大30万円の罰金を科してきた立ち入り検査忌避は、外国人のみ罰金を最大300万円に増額した。従来の漁業法から、漁業主権法と外国人漁業規制法の対象とした。

水産庁は今後、EEZ内で逮捕された船長が釈放時に支払う担保金の基準額を、無許可操業で最大3千万円、立ち入り検査忌避は最大300万円に増額。加算額も密漁サンゴ1キロあたり600万円に増やす。

世の中は広い!いろいろなストーリーがある。

周辺で6人死亡、遺産8億円=千佐子容疑者、結婚相談所介し 11/19/14(読売新聞)

京都府向日市の筧勇夫さん=当時(75)=殺害容疑で逮捕された妻の千佐子容疑者(67)周辺では、筧さんを含め、結婚相談所を通じて結婚・交際していた男性ら6人が相次ぎ死亡している。捜査関係者らによると、同容疑者は遺産の大半を相続、総額は約8億円に上るという。

他の5人は、兵庫県西宮市の医薬品卸会社社長=同(69)=▽大阪府松原市の農家の男性=同(75)=▽奈良県内の男性▽大阪府貝塚市の本田正徳さん=同(71)=▽兵庫県伊丹市の元内装業経営=同(75)=。

千佐子容疑者は佐賀県出身。北九州市の高校卒業後、市内の都市銀行支店で働いていた1969年、大阪府貝塚市の男性と知り合い結婚した。同市に移り印刷業を営んでいたが、男性は94年に54歳で病死した。

卸会社社長とは2006年に知り合い再婚。社長は同年8月28日、自宅で亡くなり、検視の結果「脳梗塞」とされた。08年2月ごろには農家の男性と3度目の結婚をしたが、男性は同年5月17日、自宅から救急搬送され死亡。「心筋梗塞」だった。

千佐子容疑者はいずれも遺産を相続し、自宅などの不動産を全て売却。億単位の金を得たとみられるが、社長の場合は親族に民事調停を起こされ一部を返還した。

09年ごろには交際相手の奈良の男性が病死。末期がんだったという。

さらに11年9月ごろ、千佐子容疑者は本田さんと「婚約」したが、本田さんは12年3月9日、泉佐野市でミニバイクを運転中に急死。司法解剖で「致死性不整脈」とされた。同容疑者は「内縁の妻」を名乗り、遺言を盾に親族への遺産分与には応じなかった。

13年9月20日には交際中だった元内装業の男性が死亡。がんを患い、千佐子容疑者と近くのファミリーレストランで食事をした直後に容体が急変した。自宅は死後、同容疑者が売却した。この約2カ月後の同年11月1日、同容疑者は筧さんと4度目の結婚をした。

事故報告を怠っていたとなるとやはり問題があったと推測して間違いが無いのでは?

群大病院、事故報告怠る…厚労省が立ち入り検討 11/19/14(読売新聞)

群馬大病院(前橋市)の第二外科で腹腔鏡(ふくくうきょう)を使う肝臓手術を受けた患者8人が死亡した問題で、同病院が、医療法で義務づけられた事故報告を怠っていたことがわかった。

同病院が18日、厚生労働省の聞き取り調査で明らかにした。厚労省は、病院の安全管理体制が不十分だった疑いがあるとして、同法に基づく立ち入り検査を検討している。

同法の施行規則は、医療事故の疑いがある場合、事故発生から原則2週間以内に、公益財団法人「日本医療機能評価機構」(東京)に報告することを義務づけている。

同省によると、聞き取りに応じた同病院の野島美久院長は、事故報告をしなかったことについて、「病院内の対応で手いっぱいだった」と釈明。「少なくとも調査委員会から問題だと指摘された8月には、報告すべきだった」と謝罪したという。

建築確認は思ったよりもずさんな状態なのかもしれない。それとも福井県では建築基準法で定められた遊具の定期検査報告は必要ないと言う事か?

ベルト確認せず…コースター転落事故で書類送検 11/19/14 (読売新聞)

福井県坂井市の遊園地「ワンダーランド」で昨年4月、小学1年の男児(当時6歳)が走行中の2人乗りのジェットコースターから転落し、肋骨(ろっこつ)骨折などの重傷を負った事故で、福井県警捜査1課などは18日、乗客のシートベルトの装着確認などを担当していた元係員の男性(65)と、安全管理を指導する立場だった元支配人の男性(58)を業務上過失傷害容疑で書類送検した。

2人は大筋で容疑を認めているという。

同課の発表では、元係員は男児がシートベルトを確実に装着しているか確認せずにコースターを発進。元支配人は元係員にベルトを引っ張って確認するなど安全確認の具体的手順を指導せずに運転操作業務に従事させ、事故を未然に防ぐ注意義務を怠った疑い。

元係員は「事故以前にもベルトが走行中に外れることがあった」と話しているという。事故後、男児は「怖いので正面のバーをずっと握っていた」と話しており、コースターに乗る姿を父親が撮影していたことから、県警は走行前からベルトが正しく装着されていなかったとの見方を強めた。

同課などは、建築基準法で定められた遊具の定期検査報告を怠っていたとして、同法違反(定期報告)容疑でも捜査していた。だが、1988年のコースター完成時に、同容疑で刑事責任を問うための前提となる建築確認の「検査済証」の交付を県から受けていなかったため、同法違反容疑での立件は見送った。

嘘がばれなければそれで良かったのだろう。かばんを奪われたなら、被害届を出さなければNHKが納得しないと思い、被害届を出したのだろう。防犯カメラがあるのか確認して、嘘を付けば虚偽通報が発覚しなかったであろう。

人間、完璧な人はいないが、人間性が表れたケースであろう。結果として警察に虚偽通報するよりは会社の携帯電話をなくしたことを報告した方がよかったことになる。

「かばん奪われた」と虚偽通報 NHKの警視庁担当女性記者を書類送検へ 11/18/14 (産経新聞)

男にかばんを奪われたと虚偽の110番通報をしたとして、警視庁戸塚署がNHKの警視庁担当の20代女性記者を来月にも軽犯罪法違反容疑で書類送検する方針を固めたことが18日、同署への取材で分かった。記者は「会社の携帯電話をなくしてしまったことを隠したかった」などと容疑を認めているといい、同署が詳しい経緯を調べている。

同署によると、記者は9日午後10時45分ごろ、東京都新宿区上落合の路上で、「20分ほど前に、自転車に乗った男に肩に掛けていたかばんを奪われた」と虚偽の110番通報をした疑いが持たれている。

同署が現場周辺の防犯カメラを調べたところ、記者が当時、かばんを持っていなかったほか、自転車に乗った不審な男の姿も映っていなかったことが分かり、事情を聴いていた。

NHK広報局は「警察から事情を聴かれている段階であり、お答えを控えさせていただきます。NHKとしても本人から話を聴くなどして事実関係を調べています」とコメントした。

個人的な意見だが、政治や財界を巻き込んでの景気浮揚ムードが画策されたと思う。しかし、恩恵を受けたのは株を投資している人々と大手企業だけ。来年にはさらなる増税。増税による景気減速が予想され、日本は世界一位の借金大国。中小企業や自営業者は動かない。しかも、TPPや円安による負担増を体感している企業や人々はテレビや経済評論家が何を言おうが信じないはずだ。

年金運用 GPIFの組織改革議論が本格化 作業班が初会合 11/14/14 (産経新聞) に関して、グリーピアで年金のお金をどぶに捨てた年金積立金管理運用独立行政法人が運用に失敗した時の責任や対応は明確にされていない。こんな状況では多くの国民は動かなかった結果だと思う。

GDP年1.6%減 在庫と設備投資、民間予測と乖離 (1/2)

(2/2) 11/18/14 (SankeiBiz)

7~9月期国内総生産(GDP)速報値は実質年率1.6%減で、事前の民間予測平均の実質年率2.47%増を大幅に下回った。民間予想と政府の統計にこれほど大きな違いが出ることは珍しく、多くのエコノミストが「ネガティブサプライズ」と驚きを隠さない。背景には消費税増税後という特殊な経済状況下で、企業の在庫調整の影響や設備投資の回復を読み切ることの難しさがある。

「在庫の減少が成長率のマイナスに寄与するとは思っていたが、これほどとは思わなかった」。同期の実質GDPが前期比2.2%増と予測していた日本総研の下田裕介副主任研究員は、自身も含む民間予測が大きく外れた理由をこう説明した。在庫の減少はGDPの統計上はマイナスに働くため、7~9月期は結果として成長率を前期比0.6ポイント、年率換算だと2ポイント以上押し下げた。下田氏は前期比0.2ポイント程度の押し下げとみており、GDP速報値との開きが大きくなった形だ。

ただ、在庫の減少は先行きでみれば、プラスとなる可能性が高い。今回の統計が、4~6月期に積み上がった在庫が7~9月期で取り崩されたことを反映したものであれば、「在庫の調整が終わり、生産の増加など景気の持ち直しが期待される」(下田氏)ためだ。今回、もう1つ民間予測と速報値の数値が大きく異なった項目がある。設備投資だ。

民間予測では設備投資について、先行指標とされる機械受注統計や日銀の全国企業短期経済観測調査(短観)の底堅さから、プラスに転じるとの見方が強かった。今回の結果について、農林中金総合研究所の南武志主席研究員は「2四半期連続のマイナスは非整合的な内容」と首をかしげる。こうした民間予測と政府統計の開きについて、明治安田生命保険の小玉祐一チーフエコノミストは「GDP速報値段階は基礎統計がそろっておらず、予測は非常に難しい」と明かす。

内閣府は今回の速報値の数値に加え、設備投資の動向を示す7~9月期の法人企業統計など、より最新の統計データを踏まえ、12月8日に7~9月期GDP改定値を発表する。(永田岳彦)

Amebaプロフィール

早稲田大学大学院を在学中、ファイナンスMBAでインベストメントとグローバル金融をメンイに研究しています。

早稲田大学大学院を卒業して、ルックスも良い。なぜ恐喝未遂容疑で逮捕されるようなことをしたのか?投資で大損でもしたのか?ファンド運用は儲かる時は儲かるけど、無理な運用は人生の破滅なのか?

鈴木雅子を逮捕!岡村泰孝と共に大手外食会社社長を恐喝!(NEWSまとめもりー)

「レイプ疑惑」記事で示談金要求、モデルら逮捕 11/18/14 (読売新聞)

「レイプ疑惑」などと書かれたインターネットサイトの記事を送りつけ、示談金名目で現金を脅し取ろうとしたとして、警視庁新宿署は17日、モデルでファンド運営会社社長の鈴木雅子(31)(横浜市神奈川区西寺尾)、金融会社社長岡村泰孝(66)(東京都練馬区早宮)の両容疑者を恐喝未遂容疑で逮捕したと発表した。

同署幹部によると、2人は今年9月10日頃、首都圏で焼き肉店などを経営する都内の男性(48)に電話し、「(鈴木容疑者が)車の中で強姦(ごうかん)されかけた件ですよ。和解したほうがよろしいんじゃないですか」と言いがかりをつけた上、男性による「レイプ疑惑」を報じた情報サイトの記事をファクスで送りつけ、示談金として現金を脅し取ろうとした疑い。

男性は会社経営者らが集まるクルージングパーティーで鈴木容疑者と知り合い、車に同乗したことがあったという。調べに対し、2人は「金は要求していない」と容疑を否認している。

自業自得!

循環器センター元部長、入札妨害の容疑で逮捕 11/18/14 (読売新聞)

国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)が発注した業務の入札情報を漏えいしたなどとして、大阪地検特捜部は18日、同センター情報統括部の元部長・桑田成規容疑者(47)(現総長付)ら3人を官製談合防止法違反(職員による入札等の妨害)容疑などで逮捕した。

他に逮捕されたのは、業務を受注したコンピューターシステム会社「ダンテック」(兵庫県明石市)の代表取締役・高橋徹容疑者(50)ら。特捜部は同日朝から、桑田容疑者宅(大阪市北区)のほか、ダンテックの本社や大阪支店(大阪市淀川区)などを捜索した。

捜査関係者によると、桑田容疑者は2012年3月と13年1月にあった同センター発注の情報ネットワークシステム運用・保守業務の入札2件で、ダンテックに対し、公告前に入札情報を漏らした疑い。

ダンテックは12年3月分を2億2470万円、13年1月分を6300万円で、それぞれ受注した。

ギリシャ人が日本のレクサスのような外観の中国製の車がすごく安いので買いたいと言っていた。中国製は品質も悪いし、耐久性がないと言ったら、2年しか乗らないから中国製で良いと言い切った。2年間、故障なしで走るとは思わなかったが本人の自由なのでそれ以上何もいわなかった。

ドイツの船主も結構、中国建造船を購入している。価格優先なのか知らないが、コストパフォーマンスで考えると、安いからOKなのか知らないが、個人的には中国建造船は問題があると思う。判断基準も人それぞれなので何とも言えない。想定外の問題を経験した人達は、もう中国製はいらないと言っているケースが多い。

中国製“ニセBMW”を爆破した独人オーナーの怒り…車は赤さび・腐食・欠陥だらけ (1/5)

(2/5)

(3/5)

(4/5)

(5/5) 11/17/14 (産経新聞 West)

独自動車メーカーBMWの意匠を“パクッた”とされる中国製の自動車を手に入れたドイツ人男性が、その余りのポンコツぶりに激怒。車をダイナマイトで爆破するパフォーマンスを行い、その動画をネットで公開したところ、世界中で70万回以上再生される人気となっている。動画では赤さびや腐食だらけで、ブレーキもまともでない同車の“性能”を丁寧に紹介。「こんな車が市場に出回ってはいけない」と破壊が必然であることを強調している。そこまでヤルか…という突っ込みはともかく、こんな車が実際に製造・販売されている事実は空恐ろしくもある。(岡田敏彦)

あまりの低品質…あの“毒ギョーザ”連想

壮絶な“最期”を迎えたのは、中国の自動車メーカー「双環汽車(シュアンファン・オート)」のSUV(スポーツ・ユーティリティー・ビークル)で、「CEO」という名の車だ。CEOといえば最高経営責任者の略だが、そんな“高尚”なネーミングとは裏腹に、この車はBMWの「X5」の意匠権を侵害したとして提訴されたことで有名になった。つまり“パクリ”というわけだ。

約6分間の動画はドイツの自動車専門誌「AutoBild(オートビルド)」が制作し、動画サイトYouTubeで流した(AutoBildのウェブサイトで視聴可能)。主役として登場するのは、ドイツ人の自動車ジャーナリストで同車のオーナーのウォルフガング・ブラウベさんだ。映像では恰幅(かっぷく)のよい中年紳士…といった風情なのだが、表情は非常に怖い。この中国車に怒り心頭なのだ。

動画によると、ブラウベさんは、中国車の品質を確かめるために知人から「CEO」を入手したという。爆破処分を決意した理由は、「例え中古車扱いでも、こんなボロ車を市場に出してはいけない」との結論に至ったため。誰かがこの車に乗ることは危険きわまりないというわけだ。

BMWのほかメルセデスやポルシェ、マイバッハなど著名な自動車メーカーを抱えるドイツ人の目から見れば、この中国車は「許せないもの」に映ったに違いない。

ABS作動せず「戦場から掘り出したような車」

動画に出てくるCEOは一見、新車のように見えるが、近づいてよく見ると、車体各部の塗装がブクブクと膨らみ、塗膜の下がさびだらけなのがわかる。まともな塗装工程を経ない手抜きの証拠だ。メッキ部品さえ赤さびが浮いている。ここで、「この車は製造されて5年、10万キロメートルしか走っていないが、既に分解が始まっている」とナレーションが入る。

ブレーキディスクは表面がさびているだけでなく、冷却穴部分の腐食も始まっているという危険な状態。ブレーキパッドは剥がれ落ち、曇ったヘッドライトの内側にはハエが数匹死んでいるというありさまだ。

ここでAutoBildのテストドライバーが登場し、テストコースでその走行性能を確かめるとして車に乗り込んで一言。「こんな冒険は初めてだ」。

走り出すと、スラローム走行ではステアリングが素直に効かず、サスペンションはふにゃふにゃ。直線走行中に急ブレーキをかけるとスピンし、ABS(安全装置)は正常に作動しない。車をジャッキアップして車体下部を見ると、エンジンもミッションもワイヤ類もさびだらけ。

テストドライバーからは「ノルマンディー上陸作戦(1944年)の際に海岸に埋めた車を、今掘り出してきたようだ」と強烈な皮肉が。「実際のところ、10年落ちの建設機械のようだ」と、もうボロクソだ。

斧で滅多打ち、ダイナマイトで爆破

テスト終了のあと、ブラウベさんが再び登場。「こんな無責任で信用できない車は、誰にも売ってはいけないと思い、中古で売り飛ばさずに持っていた」と告白し、「この車は、破壊されなければならない」と冷徹に宣言。その壊し方は徹底的だった。

まずは二度と走れないようエンジンオイルと冷却水を抜いて走行し、エンジンを焼き付かせるという、映像的には地味ながら致命的な破壊行為を実行。CEOは約2キロで走行不能となったが、ブラウベさんは一言、「まあ、こんなものか」。

さらに消防署と話を付けてポンプ車を用意。電装系を破壊するため、サンルーフから車内に放水するという大がかりな水攻めを実行したが、ここでドアの隙間から水がピューピューと勢いよく漏れてしまい、気密性の欠如も発覚。ブラウベさんはこめかみがビキビキと音をたてそうな怒りようだ。

ついに大木も切り倒せそうな斧を持ち出し、ボディー各部に突き立てて壊しまくった。さらに内装にキックを入れ、ドアの内張パネルを引きちぎり…。最後はダイナマイトを無造作に車内へほうり込み、起爆装置のスイッチをオン。車の上部が吹き飛び、メラメラと炎をあげるCEOをバックに、ブラウベさんは「このガラクタ車が最期を迎えたことをうれしく思う」。ここで初めて笑顔を見せた。

韓国車にも失格の烙印

この全編ドイツ語で語られる爆破パフォーマンスは、YouTubeで70万回以上再生される人気ぶり。背景には、批評のためには自動車を壊すこともいとわない欧米の自動車紹介番組の過激さと辛辣(しんらつ)さがある。最も有名なのが英BBCの人気番組「トップ・ギア」だ。

司会者ジェレミー・クラークソンさんの軽妙なジョークと皮肉たっぷりの批評、同リチャード・ハモンドさんのまじめな走行レビューなどに加え、企画も人気。世界中で特番ロケが行われ、日産の新型GTRに乗ったクラークソンさんと、新幹線やフェリーなど公共交通機関を利用するハモンドさんらが、石川県千里浜から千葉県鋸山まで競争するレース企画も注目を集めた。

こうした企画のなかでも過酷な“試験”は評判で、オフロード車を海に沈めたり、階段で走らせたり、果ては数メートルの高さから落としたりして、まだ走れるかどうかを確かめるなど手加減がない。

生産国や生産メーカーに偏見がないのも特徴で、トヨタ・ハイラックスは褒めまくるもののプリウスは低評価。欧州車も同様に平等な批評を展開するのだが、韓国車だけはほぼ毎回、酷評されている。

特に韓国メーカー、ヒュンダイ・アクセントの回では「ヒュンダイ・アクシデントか?」と名前から気に入らない様子で、走行テストでは何もかも「ダメ」という評価に。

最後はクラークソンさんが「こんな車なら私でも作れる」と言い切り、「では、お見せしよう」と自分で作った“車”をスタジオで紹介。壊れた冷蔵庫など粗大ゴミの家電にタイヤらしきものをつけたガラクタだったが、廃家電のモーターを内蔵しており、スタジオで自走して観客の喝采を浴びた。

こうした歯にきぬ着せぬ批評が当然の欧米で、中国車や韓国車が合格点を得るには、まず安易な“パクリ”と、外見だけを繕う虚飾をやめることが必要なのだが…。戦闘機から自動車までコピーと盗用が当たり前の中国・韓国では、まだまだ時間がかかりそうだ。

博多・ワッフル店集団女性暴行事件 容疑者3人の人物像とは (1/2)

(2/2) 11/17/14 (NEWSポストセブン)

福岡県警中央署は11月8日、勤務先のワッフル店で女性客(25)を暴行したとして、集団強姦などの疑いで新賢佑容疑者(33)と伊牟田祐史容疑者(33)を、犯人隠避容疑で同店経営者の博多屋泰典容疑者(34)を逮捕した。

現場は九州最大の繁華街、福岡・天神のど真ん中。女性に人気の高いファンシーな店構えのスイーツ店だった。仕事帰りのサラリーマンたちが焼き鳥やもつ鍋で一杯やっているすぐ近くで、鬼畜たちは25歳の女性に蛮行を働いていた。

現場近くをよく知る人たちは、以前から「変な店だな」と感じていたという。

「店の前でワッフルを女子高生に配っているのを見たことがあります。いつも客引きしている印象で、親しげというよりも女性を品定めするような感じで話しかけていましたね。事件を聞いた人はみんな『やっぱり』といってます」(飲食店勤務の女性)

「店長はイケメン風ですが、必要以上に話しかけてきてやたら馴れ馴れしいと評判だった」(何度か店を利用した女子学生)

繁華街、飲食店、女性一人客、複数の店員による強姦。これらはいずれも、2007年5月に「ペッパーランチ」心斎橋店(大阪)で起きた監禁強姦事件と共通するキーワードだ。

この大阪の事件を真似たかのような事件を引き起こした容疑者3人はどんな人物なのか。10年近く前から知る地元の企業経営者は、「あの3人は遊び仲間ですよ。同世代ということもあってよくつるんでいました。全員結婚しています」と話す。

博多屋容疑者は福岡の私立大を卒業後、2009年に父親から卵焼き屋の事業を引き継ぎ、そのブランドを利用して「玉子焼き職人がこだわった」(同店ホームページより)というワッフルの製造販売を始めた。

店は天神のほか、博多駅近くと福岡県内のモールにも出していて、ネット販売も行なっている。チョコや抹茶、黒ごまなどいろいろな味のワッフルやアイスクリームをサンドしたワッフルなど豊富に取り揃えていたが、目標の売り上げには届いていなかったようだ。また、7月に結婚したばかりで、今月中に初めての子供が生まれる予定だという。

天神店で接客などを行ない、出資もしていたとされる伊牟田容疑者は身長170センチくらいのがっしりとした体つきで女によくモテたという。ただ、酔うと他人に喧嘩をふっかけたり、近くにあるものを壊したりと酒癖の悪さを露呈することが度々あった。

新容疑者は天神店の店長だった。「数年前に大麻取締法違反で有罪判決を受けた経歴があったことから、今回の事件も薬物絡みの可能性が浮上している」(捜査関係者)という。

「天神の店は、ワッフルを売るというよりも仲間が集まって飲んで遊ぶための店という感じでした。だから、ナンパ感覚で客引きしていたのではないですか。その悪ノリが過ぎたのが今回の事件だと思います」(前出の地元経営者)

面識もない女性客にいきなり襲いかかるという卑劣な行為はとても「悪ノリ」で済まされるものではない。ペッパーランチ事件では、元店員が大阪地裁で懲役10年の実刑判決を受けて服役中。元店長は求刑を上回る判決を不服として大阪高裁でも争ったが、懲役12年の判決は変わらなかった。

捜査は始まったばかりだが、容疑者の所業が明らかにされ、法の裁きを受けることが待たれる。

※週刊ポスト2014年11月28日号

問題に触れない事実は、何か言えない事が隠されていると言う事か?

腹腔鏡、保険手術と偽る…診療報酬を不正請求か 11/16/14 (読売新聞)

群馬大学病院(前橋市)で腹腔鏡(ふくくうきょう)を使う高難度の肝臓手術を受けた患者8人が死亡した問題で、病院側が保険適用外の手術を保険がきく手術として診療報酬を不正請求していた疑いのあることが、遺族らの証言などでわかった。

病院では、8人を含む保険適用外の56人の事例について調査を進めており、不正に受け取っていたと判明すれば健康保険組合などの保険者に返還するとみられる。

腹腔鏡を使う肝臓の切除手術は、比較的実施しやすい「部分切除」などについては2010年4月から保険適用されている。しかし、難易度の高い「区域切除」などの手術の場合は保険適用が認められていない。

14日開かれた記者会見で群馬大病院は、死亡した患者に行った手術がすべて保険適用外の難しい手術であることを認めた。保険適用外の手術は通常、費用は研究として病院持ちで行うか、自費診療として患者側が全額支払う形になる。

昔は、このような問題は指摘されなかったのか?それとも今回が特別なのか?事実を知っている人達しか本当の事はわからない。

東工大の元教授逮捕…研究資金1490万円詐取 11/15/14 (読売新聞)

実験用試薬などを架空発注して大学から研究資金約1490万円をだまし取ったとして、警視庁は15日、東京工業大大学院生命理工学研究科の元教授、岡畑恵雄容疑者(67)(川崎市麻生区)ら4人を詐欺容疑で逮捕した。

ほかに逮捕されたのは、元同大職員・三津川和子(63)(横浜市緑区)、化学製品卸会社「東光化成」(本社東京都)役員・吉田耕司(66)(東京都世田谷区)、同社の元社員・鈴木克行(69)(埼玉県春日部市)の3容疑者。

発表によると、岡畑容疑者らは2009年1月から10年1月の間、実験用の試薬などの名目で架空発注を繰り返し、研究資金約1490万円をだまし取った疑い。大学から東光化成の口座に振り込ませていた。

福岡女子大が公立大学法人である以上、「法の下の平等をうたう憲法14条に反する」との指摘にどのように対応するのだろうか?男女平等とか、民間の会社でさえも女性幹部を登用を推奨している現状で、逆の場合は許されるのか?面白い焦点だ。男女平等を唱える女性団体はどのようなコメントをするのだろうか?福岡女子大の歴史など関係ない。もし歴史を重要視するなら、これまでの歴史を尊重し、男女平等など必要ないと言う事になる。男女平等を唱える女性団体の主張にも矛盾が出てくる。

福岡市の男女平等に対する姿勢も問われる。もしかすると、福岡女子大から男女共学へと変わるきっかけとなるかもしれない。

「県立女子専門学校としての開校以来、91年にわたって女子教育を進めてきた歴史や理念がある。今後も女性リーダーの育成を目指した教育を進める」との理由は私学では通用すると思うが公立では通用しないと思う。男性リーダーの育成を目指した教育は否定されるのに、女性リーダーの育成を目指した教育は許されるのか?男性リーダーの育成を目指した教育を基本とすれば、女性の入学は拒否できるのか?もし、裁判で争われたら、女性の入学拒否の主張は負けるであろう。最近は、特に女性を強調する環境の中で、福岡市はどのように対応するのか興味深い。

「公立女子大行きたい」男性、出願不受理は違憲と提訴へ 11/14/14 (読売新聞)

福岡市の公立大学法人福岡女子大から入学願書を受理されなかった20代の男性(福岡県在住)が大学側を相手取り、受験生としての地位があることの確認を求めて福岡地裁に提訴する。男性は「男性を受験させないのは法の下の平等をうたう憲法14条に反する」と主張。不受理決定の無効の確認と慰謝料40万円の支払いも求めるという。

男性側は「運営に広い裁量が認められる私立ならともかく、国公立の教育施設が受験資格に性別を設けるのは不当」と主張。男性の代理人を務める弁護士によると、国公立の女子大の違憲性を問う初めての訴訟になる見通しという。

訴えによると、男性は今月、栄養士の免許の取得に向けたカリキュラムがある福岡女子大の「食・健康学科」の社会人特別入試に出願したが、不受理とされた。福岡県内の国公立大でこうしたカリキュラムがあるのは福岡女子大だけで、男性は「公立に進めないと経済的な理由で資格取得を断念せざるを得ない」と主張。入学願書の不受理は憲法14条や26条(教育を受ける権利)、教育基本法にも反しているとしている。

福岡女子大の担当者は取材に「県立女子専門学校としての開校以来、91年にわたって女子教育を進めてきた歴史や理念がある。今後も女性リーダーの育成を目指した教育を進める」としたうえで、訴訟については「訴状を見ていない段階でコメントはできないが、きちんと対応したい」と話している。(長谷川健)

日本の対応が甘いし、遅い。それがこの結果だ。

「塚田部会長は、無許可で操業をした場合の罰金の上限について、日本の領海では今の400万円から3000万円に、排他的経済水域では今の1000万円から3000万円に、大幅に引き上げる方向で調整している」(11/13/14, NHK)。

韓国は罰金を重くしているし、「フィリピンの裁判所は5日、昨年4月に違法操業の疑いで逮捕された中国人漁民12人を有罪とし、船長に禁固12年、他の乗組員に禁固6~10年の判決を下した。」 (08/06/14、レコードチャイナ)

今回のようになる前に罰金を上げるべきだった。また、海上保安庁の船は中国漁船が領海内へ入らないような行動を取るよりも逮捕するべきだった。

福岡地裁・丸田顕裁判官が外国人漁業規制法違反(領海内操業)の罪に問われた中国籍の男性に無罪を言い渡した。(10/15/14、産経新聞)日本の司法制度は性善説を基本にしているのか知らないが、外国人に対して甘い。外国人に対して犯罪を犯す事を誘惑している、又は犯罪を犯してもたいした問題でないと勘違いさせると思う。日本が国際的な国であり、外国人を受け入れることが出来ると思っているのなら抜本的な法改正が必要だ。

マグロの違法漁獲に関して言えば、海上で運搬船に移し替えるのである。どこで取れたマグロであるのかなんてわからない。

参考情報:マグロ漁業と便宜置籍船FOC 2007-06-08 (マグロは食卓から消えたか)

需要があり、儲かるのであればマグロを売りさばくことが出来るのなら、珊瑚も同じだと思う。儲かれば裏社会だって動くはず。規制がかなり厳しくなったが原産国の分からないダイヤだって売りさばくことが出来る。サンゴだって同じだと思う。山田吉彦・東海大海洋学部教授の考え方は甘いと思う。本物であり、買う人がいれば売れるのが現実。マネーロンダリングにビットコインが使われている疑いもある。この世の中には日本のような社会だけではない。この事を理解しないと適切な対応は出来ないと思う。

サンゴ密漁:中国船団の謎 日中首脳会談当日に急減 (1/4)

(2/4)

(3/4)

(4/4) 11/14/14 (毎日新聞)

◇17隻(9月15日)→42隻(10月1日)→212隻(10月30日)→141隻(11月10日)

東京都の小笠原諸島周辺などに多数の中国漁船が押し寄せてから2カ月が経過した。突如として現れた大船団に海上保安庁や水産庁はおおわらわだ。「密漁」と呼ぶには大胆すぎる行動の背景に、一体何があるのか。中国サンゴ密漁船団の謎を探った。

10日、日中首脳会談の当日。海上保安庁は、小笠原上空から「ある異変」を確認した。

2日前には200隻を超えていた中国漁船が141隻に減り、しかもうち76隻が小笠原の父島や母島を離れて領海から遠ざかっていたのだ。海保幹部は「積んできた燃料と食料が底を突いたからだろう」としていたが、その後、中国政府が船を割り出し、呼び戻していることが本紙の取材などで明らかになった。

そもそも海保が最初に中国漁船団17隻を上空から確認したのは9月15日だった。その半月後の10月1日には2倍以上の42隻。さらに同30日には伊豆諸島周辺を含めて最多の212隻を確認した。この海域に中国船が数隻で来たことは過去にもあったが、200隻以上の漁船が一度に押し寄せたのは初めてだ。

「中国で赤サンゴは縁起がいいとされ、歴代皇帝の装飾品などに珍重されました。中国では2010年に水産資源を保護するため海島保護法が施行され、サンゴの捕獲やサンゴ礁の破壊が禁止された。その結果、供給が不足し、価格が高騰。一獲千金を夢見る漁民が小笠原諸島まで来るようになった。因果関係は明確です」。中国事情に詳しい遠藤誉・東京福祉大学国際交流センター長がそう解説する。

赤サンゴの価格はここ3、4年で急騰し、日本近海で取れた最高級の深紅のサンゴは1グラム当たり最高1万元(約19万円)と、金の約40倍。昨年、日本近海で赤サンゴを密漁し、2億元(約38億円)分を売り抜けた船長がいるといううわさが中国ではまことしやかに伝えられる。それにしても10月中旬以降の中国密漁船の急増は異常だが……。

遠藤さんは「無罪判決がきっかけになった」とみる。福岡地裁は10月15日、長崎県五島市沖でサンゴを取って外国人漁業規制法違反の罪に問われた中国人船長に対し「日本の領海だと認識していなかった」と無罪を言い渡し、中国国内でも報じられた(判決は確定)。

「中国で捕まれば懲役5年から10年の刑になり、家族の生活が成り立たなくなる。日本では捕まっても無罪、有罪でも罰金刑で釈放される。これでは『泥棒さん日本にいらっしゃい』と言っているようなものです」。だが、小笠原周辺で派手に密漁したサンゴを中国に持ち帰って売りさばけるのだろうか。

遠藤さんが謎解きをする。「福建省、浙江省の信頼できる知人を通して独自に調べたところ、これまで日本近海で取った赤サンゴを漁民たちは海上で密売業者に売り渡していました。携帯電話でサンゴの写真を撮り、それを業者にメールで送り、値段交渉がまとまれば海上で手渡す。サンゴが手元になければ、捕まる可能性は格段に低くなる」

一方、中国などの海洋政策に詳しい山田吉彦・東海大海洋学部教授は「数隻ならともかく200隻以上の密漁船が取ったサンゴ全てを海上で売りさばくことができるのか。どれほどの量、金額か想像もできない」と首をかしげる。

そのうえで船団の目的について大胆な仮説を披露する。「密漁船も数隻は交じっているだろうが、大部分は別の意図を持った船団でしょう。漁民を先兵として使うのは中国の常とう手段です。日本の海保が専従チームを編成して尖閣諸島の守りを固めたため、尖閣以外の海域に密漁船団を送り込み、海保を揺さぶったのではないか。APEC(アジア太平洋経済協力会議)での日中首脳会談を巡る尖閣の交渉で譲歩を引き出す駒にした可能性もある」

政府が尖閣3島を国有化した12年9月以降、尖閣諸島周辺で中国公船による領海侵入が急増し、海保は全国から応援の巡視船を派遣してきた。15年度末までに巡視船12隻、600人体制の尖閣専従チームを編成することが決まり、最初の2隻が10月25日に沖縄県石垣市に就役している。

小笠原では、海保は水産庁の取り締まり船2隻と合わせて5隻程度で密漁船の取り締まりにあたるが、逮捕できた船長は6人。逮捕後も法令に基づき洋上で釈放している。尖閣と小笠原の「二正面作戦」が海保の足を引っ張る。

また、逮捕された中国人船長6人のうち1人は、昨年3月にも沖縄県の宮古島沖でサンゴ密漁中に逮捕され、罰金を払い釈放されている。昨年1年間にサンゴ密漁で海保に逮捕された中国人船長は3人だけだ。山田さんは「偶然にしても不自然でしょう。他にも福建省、浙江省といった広い地域から出てきたはずの漁船が、同じ青色の網を使っているのも不可解です」と中国当局の関与を疑う。

一方、前出の遠藤さんは中国政府の関与説について「何のメリットがあるのか。密漁はどこからみても犯罪行為。おまけに福建省、浙江省は習近平国家主席が治めていた地域です。国際社会の注目を集めるAPECの前に指導者の体面を傷つけるようなことを中国政府がするとは思えない。事実中国は日本に取り締まりの協力を求めている」と反論する。

◇過去の先兵・漁民と違いも

中国政府関与説が一定の説得力を持つのは、中国漁民が「先兵」として使われた前例があるからだ。1978年4月12日未明、中国漁船約200隻が尖閣周辺に集結し、数十隻が領海侵犯を繰り返していると海保から外務省に連絡が入った。当時、外務省中国課で海保からの電話を受けた故杉本信行元上海総領事は著書「大地の咆哮(ほうこう)」で、海保の飛行機や巡視船が中国側の無線を傍受したところ、山東省煙台の人民解放軍基地と福建省アモイの軍港の2カ所から中国漁船に指示が出ていたと明かしている。

だが、今回の小笠原周辺と78年の尖閣の漁船団について宮本アジア研究所代表の宮本雄二・元中国大使は「本質的に異なる」とする。「中国は尖閣で領有権を主張しているが、小笠原では主張していません。これまで中国は、領有権など自らの主張を固めるための行動しか取っていません。今回は現場の漁民の利害関係で動いているとみていいでしょう」と説明する。

78年当時、日中は平和友好条約の締結交渉を続けており、日本側はあえて敏感な尖閣で問題を起こす中国側の真意をはかりかねていた。「あくまで私の仮説だが」と前置きして宮本さんが詳しく解説する。「復権したばかりのトウ小平に不満を持つグループが揺さぶりをかけようとした。中国では指導者に不満を持つグループが、領有権主張など国内的には正しくとも外交的には問題になる行為で揺さぶりをかけるパターンが続いています。今回の小笠原のケースは中国国内でも違法とされる行為。為政者に近い地位にいる人が考える揺さぶりではないでしょう」

中国の政治の透明性はまだ低く、複数の仮説が存在しうる。だが、政府の対中政策は、仮説の検証を待っていられない。89年の天安門事件でも、権力闘争の内幕など真相が明らかになってきたのは最近のことだ。

「当時、私も必死に天安門事件を追いました。現地にスタッフを派遣し、CIA(米中央情報局)やMI6(英秘密情報部)など世界中の情報機関と協力したが、真相は見えてこなかった。だが、政府はその時々の状況判断に基づき政策を立案しなければならない。状況判断を間違えた場合は謙虚に修正していく。対中政策では特に、政策の修正メカニズムを整えていくべきです」

政府関係者によると、外務省と海保は小笠原では中国政府の関与を示す証拠はないと判断し、中国には遺憾を表明し、取り締まり強化を求めるにとどめている。中長期的には罰則強化など国内法改正で対処していく方針だ。中国側も「中国は赤サンゴの違法採取行為を禁止しており、関係部門は法執行を強化していく」(外務省報道官)と歩調を合わせ、福建省、浙江省当局も取り締まりの姿勢を見せる。

だが、台風19号、20号と同時期に北上し、両国の関係改善と合わせるように減少した大漁船団を巡る謎は残されたままだ。13日には再び145隻が確認されている。今後、中国当局が帰港した漁船を摘発するかどうか。小笠原周辺を離れた中国漁船から目が離せなくなってきた。【浦松丈二】

「群馬県庁で行われた会見で、病院側は、この助教が手術に関し、(1)患者への十分な告知と同意(インフォームドコンセント)(2)院内審査組織への申請(3)肝機能チェックなどの術前検査-の3点について、極めて不十分だったことを認めた。申請や検査について助教は『必要ないと思った。認識が甘かった』と話しているという。」

病院のシステムにも問題があるが、執刀した40代の助教は大きな問題がある。このような医者であれば問題を起こしても当然だと思う。ただ、腕が良ければプロセスに問題があっても患者は死亡しなかったであろう。このような事故を防ぐためにプロセスが重要とされているし、プロセスを順守する事が要求される。

調査を徹底的に行えば問題に気付いていた人は見るかるかもしれない。しかし、問題を放置した、又は、見逃したと批判されるかもしれないので見るけるのはかなり難しいと思う。

「認識が甘かった…」 執刀した40代助教が怠った3つの事前準備 (1/3)

(2/3)

(3/3) 09/08/14 (産経新聞)

腹腔鏡(ふくくうきょう)を使った肝臓手術で患者8人が術後4カ月以内に死亡していたことが判明した群馬大病院(前橋市)。いずれも40代の助教(男性)が執刀しており、14日、群馬県庁で行われた会見で、病院側は、この助教が手術に関し、(1)患者への十分な告知と同意(インフォームドコンセント)(2)院内審査組織への申請(3)肝機能チェックなどの術前検査-の3点について、極めて不十分だったことを認めた。申請や検査について助教は「必要ないと思った。認識が甘かった」と話しているという。

この助教が所属する第二外科が平成22年12月から今年6月までに行った腹腔鏡を使った肝臓切除手術は92例。亡くなった8人の執刀も含め、ほとんどを、助教が担当した。92例中、高難度とされる保険適用外の手術は56例あり、死亡した8例も適用外手術だった。

厚生労働省によると、腹腔鏡を使った肝臓の切除手術は比較的実施しやすい「部分切除」などに限り保険適用される。高度な技術が必要な「区域切除」などは有効性や安全性が十分に確認されていないとみなされ保険適用外となっている。

このため保険適用外手術を行うには、厚生労働省への先進医療の届け出や院内審査組織への申請が必要だが(一部内科治療は不要)、他大学と連携して行った7例の手術を除き、助教は申請していなかった。

会見で、野島美久病院長は「(助教は)申請手続きが必要と認識していたが、認識が甘かった。申請したら止められると思い、故意に申請を怠ったわけではない」としたが、ではなぜ必要と認識していた申請を怠ったのか、釈然としない。

また、助教が患者へのインフォームドコンセントを行ったかについて、病院側は「(本人は)患者に保険適用外手術であることや先進医療であることは伝えたと話している」としたが、カルテなどの記録には、助教が患者に説明した旨の記載はなかったという。

厚労省や院内審査組織への申請が必要な高度な手術であることを助教が患者に伝えていたかについても、病院側は「これから確認する」。仮に院内審査組織に助教が申請していた場合、手術を許可していたのかとの問いには「何ともいえない。年齢や疾患のステージなどを厳密に調べる必要がある。まだ、調査は及んでいない」としている。

野島病院長は「問題として(病院側が)認識しているのは術前評価とインフォームドコンセント。診療記録を見た限りインフォームドコンセントは不十分で、肝臓の機能が手術に耐えられるか検査する術前評価も不十分だった」と認めた。

病院側の説明によると、高難度の手術を行う際の術前評価では、肝臓の容量を計算するなどの検査も必要だったが、実施されておらず、外部の専門家からも疑問の声が出ているという。

検査を行わなかったことについて助教は「もう少し簡単な検査で十分という認識で、認識が甘かった。必要ないと思った」などと話しているという。

群馬大病院では、平成17年にも生体肝移植手術で肝臓の一部を提供した女性が手術後に下半身不随となった医療事故が起きており、野島病院長は「同じような事案が起きたことを非常に残念に思う」としている。

8人の中には、術後わずか2週間で死亡した患者もいた。病院側は院内に弁護士や医療事故の専門家など外部から5人を登用した調査委員会を設置、年度内に調査結果をまとめたいとしている。

助教は手術の執刀医から外れたものの今も病院に勤務する。なぜ、ずさんな準備態勢で手術に踏み切ったのか、詳細は調査結果を待つしかない。

◇

腹腔鏡 腹腔鏡は腹部を観察するためのカメラ。腹腔鏡手術では体に数カ所の穴を開け、このカメラとともに手術器具を差し入れ、テレビモニターで内部の映像を見ながら切除や縫合などを行う。開腹手術に比べて患者への負担が少ないため実施が広がっているが、熟練した技術が求められ、ミスによる患者の死亡が後を絶たない。

組織に問題があると常識的な事でも機能しない。問題を把握すると言う事は誰かが責任を取ると言う事。このため把握したくなかったと考えるべきではないのか?

「簡単な手術と言われたのに…」術後悪化の一途 11/14/14 (読売新聞)

高難度の腹腔鏡(ふくくうきょう)を使う肝臓切除手術の後、患者8人が死亡していた前橋市の群馬大病院。

県内外から患者が集まる北関東の医療拠点で、手術の不適切な実施態勢が明らかになった。病院は院長らが記者会見して謝罪した。病院は遺族への説明を始めたが、遺族の中には、手術後から病院側への不信感と疑問を抱き続けた人もいる。

「大変申し訳ありません」。群馬県庁で行われた記者会見の冒頭、野島美久病院長らは深々と頭を下げた。

今回の問題では、安全性や有効性が確認されていない手術が病院の管理部門に申請されないまま多数行われた結果、8件もの死亡例が積み重なった。

報道陣から「ここまで増える前に、病院として食い止められなかったのか」と問われると、「しかるべき手続きが取られておらず、把握が遅れてしまった。(申請など)執刀医らの認識も曖昧だった」と唇をかんだ。

8月末から調査委員会が調べを進める中で、問題点が次々と明らかになっている。カルテや患者に渡した同意書などからは、手術のリスクや、抗がん剤治療など他の選択肢について説明した形跡がみられないという。永井弥生・医療安全管理部長は「もっと丁寧に説明すべきだが、残された文書を見る限り、それがなされていない」と話した。

◇

「簡単な手術と言われ、夫は望みをかけた。それなのに」。群馬大病院第二外科(消化器外科)で、肝臓がんの夫が腹腔鏡手術を受けて死亡した60歳代の女性は、そう打ち明けた。

女性によると、手術前、担当医から「腹腔鏡手術なら2週間で退院できる」と言われ、「早く退院できるなら」と応じた。

しかし、手術の説明は専門用語が多くて理解しづらく、リスクについて説明を受けた記憶はない。「あの時は、わからなくても、夫の病気を治すことで頭の中がいっぱいで、先生を信じて任せるしかなかった」と振り返る。

術後、容体はどんどん悪化。担当医は多忙で、夫の経過について説明を求めても対応してもらえないことが多く、女性は不信感を募らせていった。

中国船主所有の貨物船・ニュースター号(シエラレオネ船籍)はロシアの停船要求を無視して、撃沈された。

2009年2月20日、環球時報によると、ロシア外交部は19日、中国貨物船「新星号」へのロシア国境警備隊による発砲と同船撃沈について声明を発表。同国国境警備隊の発砲は合法的なものであり、「新星号」の沈没と行方不明になった乗組員に対する全責任は同船の船長が負うべきだと主張した。 19日付のロシア「インタファックス通信」によると、ロシア外交部アンドレイ・ネストレンコ報道官は「この事件が引き起こした悲劇について我々は深い遺憾の意を表明する。だがすべての責任は『新星号』船長にある」と発言。「『新星号』はロシア領海を違法に通過しており、我が国の国境警備隊が13日早朝に同船に対し停船を要求したがこれを無視。その後も警備隊のあらゆる呼びかけにも応じなかったため、現地時間午前10時10分に威嚇発砲。だが同船はなおも前進を続けた」

日本はそこまでしなくても良いが、現状は甘すぎる。

中国サンゴ漁船の船長逮捕 6人目 11/13/14 (NHK)

13日午前、小笠原諸島沖の日本の排他的経済水域内を航行していた中国のサンゴ漁船が巡視船の停船命令を無視したとして、33歳の中国人船長が漁業法違反の疑いで逮捕されました。

この周辺の海域で違法に操業していたなどとして中国のサンゴ漁船の船長が逮捕されたのは、先月以降これで6人目です。

横浜海上保安部によりますと、13日午前9時ごろ、小笠原諸島の父島の北西およそ40キロの日本の排他的経済水域内で、中国のサンゴ漁船が航行しているのを巡視船が見つけました。

巡視船が立ち入り検査のため停船命令を出しましたが、漁船が無視したため、海上保安官が乗り移って停船させ、中国人船長の林新財容疑者(33)を漁業法違反の疑いで逮捕しました。

海上保安部によりますと、船内からはサンゴ漁に使う網などの道具が見つかりましたが、サンゴは見つかっていないということです。海上保安部は、ほかの乗組員13人からも事情を聴いて、違法な操業をしていないか調べています。この周辺の日本の領海内や排他的経済水域内では、先月以降、中国のサンゴ漁船が違法に操業したり停船命令を無視したりして船長が逮捕されるケースが相次いでいて、逮捕されたのはこれで6人目です。

領海の外に出るように呼びかけずに、違法操業を発見したら逮捕すればよい。

横浜まで曳航せずに処分できるように小笠原諸島のどこかに臨時の出張所みたいなものを設置出来るように法改正をおこなったほうが安上がりではないのか?

まあ、時が経ち、メディアが報道しなくなるまでの我慢と思っているから現実的な対応をしないのであろう。

サンゴ“密漁船”依然100隻超 11/13/14 (NHK)

小笠原諸島沖でサンゴを密漁しているとみられる中国漁船は、減る傾向にあるものの、依然、100隻以上が確認されています。

海上保安庁は、巡視船が漁船に対し夜を徹して領海の外に出るよう呼びかける映像を公開しました。

小笠原諸島の周辺で中国漁船がサンゴを密漁しているとみられる問題で、一時、200隻を超えていた漁船の数は、今週およそ60隻に減りましたが、海上保安庁が12日に確認したところ、再び増加して117隻に上り、警戒が続いています。

海上保安庁は12日に小笠原諸島沖の日本の領海内で巡視船が警戒を続ける様子を撮影した映像を公開しました。

このうち午前3時ごろの映像では、真っ暗な海に、明かりをつけた10隻ほどの漁船の姿が浮かび上がり、このうち1隻を巡視船がサーチライトで照らし、直ちに領海の外に出るよう中国語で呼びかけています。

また、漁船は午前9時ごろになっても領海内で航行を続け、巡視船が接近し、直ちに領海の外に出るよう中国語で呼びかけています。海上保安庁によりますと、こうした漁船への呼びかけは、この1か月余りの間におよそ4500回に上り、1日平均100回を超えています。

いったん島から遠ざかった漁船の一部が再び島の周辺に戻るケースもあることから、海上保安庁などは警戒を続けることにしています。

職を探している退職した60歳未満の元海上保安官にとっては棚から牡丹餅だな!中国に足を向けて眠れないかも?

入札を予定している造船所も中国に感謝しているだろう。大型巡視船10隻の発注はおいしい。

「すぐにでも巡視船に」海保が150人再雇用へ 11/13/14 (読売新聞)

海上保安庁は要員増強のため、退職した60歳未満の元海上保安官を150人再雇用する方針を決めた。

沖縄・尖閣諸島警備の専従部隊創設などを控え、異例の大量募集となる。12月中に採用試験を行い、来年1月1日付での“スピード採用”となる。

海保は、来年度末までに尖閣諸島警備の専従部隊を創設する計画で10隻の大型巡視船の新造を進めており、すでに3隻を投入した。さらに、小笠原諸島でのサンゴ密漁問題も発生したことなどから、巡視船の乗組員などの要員確保が急務となっている。海保では2010年から退職者の採用を行っているが、これほど大規模の募集は初めて。海保幹部は「即戦力で、すぐにでも巡視船に乗れる。早く態勢を強化したい」と話した。

誰が判断しているのか知らないが、多くの国民が知らないだけで問題を放置しているケースは多い。

サンゴ密漁問題 危機実感、問われる国民と政府対応 11/13/14 (産経新聞)

小笠原諸島周辺海域での中国漁船によるサンゴ密漁問題で、日本政府と国民はようやく、日本が島国であり、「島」とそれを取り巻く「海」が、国防面でいかに重要かということを改めて「実感」したようだ。

対馬、五島列島、佐渡島…など、日本は多くの国境離島を抱えるが、その離島は経済疲弊による過疎化が激化するなど、多くの問題に頭を悩ませている。燃料費の高騰や過疎化による漁業人口の減少もその表れだ。

その隙を突くような中国漁船や韓国漁船による違法操業、密漁は何も今に始まったことではない。対馬や五島列島などでは日常茶飯事に起きている。

中国漁船の避難も同様だ。一昨年には106隻もの漁船が五島列島に避難、地元住民に不安だけでなく、過去には地元漁民の網を壊したり、さまざまな問題を引き起こしている。しかも、損害賠償にまで発展しながら十分な補償を確保できず、結局は地元漁民が泣き寝入りせざるを得なかったという現実もある。

当時、日本国民は、そして日本政府はどういう対策を講じたか。

五島列島の漁民は「五島でもサンゴの密漁はあった。今回は場所が変わっただけ。ただ、規模が違う」という。中国漁船は新たな狩場を求めて“侵略”を続けているのである。

小笠原諸島が直面している危機は、当然、予想された結果だ。島国であるわが国は、言いがかりとしかいいようのないロシア、韓国、中国の対応に一喜一憂させられてきた。北海道・利尻富士町の長岡俊裕町議(57)は利尻、礼文両島の現状を「さまざまな船が航行しているという事実がある。この地域はロシアを相手に潜在的な危機感がある」としながら、「表面上、何も起きていないように見えるから、目が届かない」と警鐘を鳴らす。

今後、国境離島とそれを取りまく海が標的にされる可能性は高い。わが国の国家防衛の最前線基地として大きな役割を担う国境離島とそれを取り巻く環境整備を根本的に講じるべきだ。小笠原周辺海域で起きている“事件”は、これまで、国防を強調しながらも具体的に何ら手を打ってこなかったことの証左である。

今、自衛隊配備の強化、海上保安庁の強化、そして経済活性化による過疎化防止など、主権国家としての日本政府、日本人がどう対応するか、真価が問われている。解散なんかしている余裕はないはずだが…。(編集委員 宮本雅史)

「同当局では、以前も日本から提供を受けた密漁船の写真を元に船主の特定を進めたが、船名が偽装されていることも多かった。登記された本物の漁船が別の場所で発見されたこともある。」

漁船ではないが、中国船の偽装事件が過去に起きている。

「同船のもつ船舶営業運輸証の営業範囲は『国内沿海および長江中下流域の各港間の普通貨物船による運輸』に限られている。同船は、国内関連機関の検査に対応するため、国内港湾監督部門のスタンプと偽造印を使用し、虚偽の航海日誌と運行日誌を作成していた。また、海外からニセの外国船舶証明書を購入したほか、中国の積出港海事局が発行する「国際航行船舶出口岸許可証」も偽造しており、課税対象の輸出貨物を国内から無許可で海外に運び出したあと、外国の港湾ではモンゴル籍の船舶と偽って申請を行い、税関の監督や管理を逃れて密輸を行った。」

「偽造した船員手帳(旅券に相当)を乗組員に持たせた中国からの貨物船が相次いで日本に入港していることが、海上保安庁の調べで分かった。中国国内を航行する「内航船」として中国を出航、沖合で船名や旗を変えて第三国籍の「外航船」に“変身”。国際航海に必要な船員手帳の偽物も用意する手口という。・・・海保によると、中国の内航船の船員は手帳がいらない。輸出の急増で外航船と外航船員が足りなくなったため、内航船が外国船籍を取得して、事実上の「二重船籍」となり、偽造船員手帳を持たせた内航船船員も乗せているという。中国は国内法で外国との二重船籍を禁じている。海保は船籍情報などを中国に送り、中国国内での取り締まり強化を求める方針だ。・・・名古屋港に三月七日に入港した貨物船でも同様の手口が判明、中国人四人が摘発された。これらを含め三月末までに、モンゴルなどに船籍を置き、中国の会社が運航管理する「便宜置籍船」計六隻の中国人船員計二十七人が同様の偽造船員手帳や偽造海技免状を持っていたとして、海保は入管難民法違反容疑などで摘発した。」

船名や船籍の偽装は新しい事でもないし、海上保安庁もこれぐらいの手口は知っているはず???なぜ、問題を最近まで放置していたのか疑問!

問題は簡単には解決しない。いろいろと抜け道があるし、チェックされなければ違法であるのか、偽装船であるのかもわからない。一隻、一隻、地道に逮捕するしかない。漁船の燃料がなくなるまで持久戦とか海保はテレビで言っていたが、海保の船の燃料、食料、その他そして海保職員の給料を考えると、中国漁船以上に日本は税金を消費していることになると思う。はやく法改正で罰金を3倍か5倍に変更し、逮捕するべきだと思う。中国船、中国偽装船、二重国籍船、そして外国船でも関係なく逮捕すればよい。

サンゴ密漁船、中国浙江省が呼び戻し始める 11/13/14 (読売新聞)

【上海=鈴木隆弘】東京・小笠原諸島の周辺海域などで希少な「宝石サンゴ」を中国漁船が密漁している問題で、中国浙江省当局が密漁船を割り出し、日本の海域から呼び戻しを始めたことが12日、当局者への取材で分かった。

同省漁業管理当局などによると、今月上旬以降、密漁船の船主の特定を行い、日本の海域にいる一部の漁船と連絡がとれた。中国に戻るよう指示したが、戻るまで日数がかかり、引き返したかどうかは不明だ。

同当局では、以前も日本から提供を受けた密漁船の写真を元に船主の特定を進めたが、船名が偽装されていることも多かった。登記された本物の漁船が別の場所で発見されたこともある。

一方、福建省のニュースサイト「海峡法治在線」は12日、同省福安市の検察当局が、尖閣諸島(沖縄県)の周辺などで今年2~6月、赤サンゴを密漁した4人を起訴したと報じた。取り締まりを進めていることをアピールする狙いとみられる。

サンゴ密漁 政府与党が一体となり対処 11/13/14 (NHK)

小笠原諸島の周辺で中国漁船がサンゴを密漁しているとみられる問題で、西川農林水産大臣は、自民党の水産部会のメンバーらと会談し、引き続き政府与党が一体となって事態に対処する方針を確認しました。

西川農林水産大臣は12日午後、自民党の秋葉外交部会長や塚田水産部会長らと会談し、議員立法として近く提出される違法な操業に対する罰金を引き上げるための法律の改正案について説明を受けました。

この中で塚田部会長は、無許可で操業をした場合の罰金の上限について、日本の領海では今の400万円から3000万円に、排他的経済水域では今の1000万円から3000万円に、大幅に引き上げる方向で調整していると伝えました。

これに対して西川大臣は、「罰金の引き上げについては全員が賛成だと思うので効果を発揮するようわれわれも期待している。サンゴが取られたあとがどのような状況になっているかということも国民に知らせるべきだと思っているので、そうした調査も含めて対応していきたい」と述べ、引き続き政府与党が一体となって事態に対処する方針を確認しました。

「小笠原諸島の周辺海域などで希少な『宝石サンゴ』を中国漁船が密漁している問題で、浙江省象山県の漁業管理当局の幹部は11日、読売新聞の取材に応じ、同県の漁港からサンゴ漁船数十隻が日本の海域に出ていることを認め、『戻れば厳しく処分し、再発防止のため漁船を破壊する』と明言した。」

地方政府の浙江省象山県の漁業管理当局の幹部の言葉。そして、約束を守るかは疑問。賄賂や汚職がはびこる中国。そして、逃げ道もある。中国へ帰らず、日本で違法操業が確認された漁船をブラックリストに挙がっている国籍に登録する事だ。 典型的な例が、

カンボジア籍船だ。カンボジア船籍に漁船を登録し、違法操業を続ける。このケースはヨーロッパ(EU)で認識され、EUによる制裁措置まで行われている。日本でもブラックリストに挙がっている国籍を利用して国際条約を守らない逃げ道が利用されている。結果として、頻繁に海難を起こしている。

先の先を読んで対応しなければならない。後手に回るのは愚かな行政や政府。日本政府はすみやかに罰金を3倍か5倍に法改正し、逮捕の強化を行うべきだ。カンボジア船籍に漁船を登録し、違法操業を続けるケースによるEUによる制裁措置を考えれば理解できると思うが、問題は簡単には解決しない。相手は規則を守る意思はない事を理解して出来るだけ現状の問題に取り組む必要がある。

「戻れば漁船を破壊」サンゴ密漁に中国当局 11/12/14 (読売新聞)

【象山(中国浙江省)=鈴木隆弘】小笠原諸島の周辺海域などで希少な「宝石サンゴ」を中国漁船が密漁している問題で、浙江省象山県の漁業管理当局の幹部は11日、読売新聞の取材に応じ、同県の漁港からサンゴ漁船数十隻が日本の海域に出ていることを認め、「戻れば厳しく処分し、再発防止のため漁船を破壊する」と明言した。

ただ、サンゴを採取した密漁船は漁港に戻ることは少ないとみられ、幹部は「摘発が極めて難しいのも事実だ」と語った。実際にどこまで厳しく取り締まれるかは不透明だ。

同当局によると、地元漁民の証言から、日本の海域へサンゴ漁に向かった漁船がいることを確認した。今後、戻った漁船からサンゴ採取の網が見つかれば、漁船を押収して破壊する措置を取る。漁民がサンゴを所有していれば、刑事処分を行う方針だ。今月7日、浙江省政府が緊急会議を開き、サンゴ密漁船を厳しく取り締まることを確認している。

民事再生法の適用申請で交付金の不適正使用による返金は免除か、それとも破産へ進むのか?

「DIOジャパン」破綻、民事再生法の適用申請 11/12/14 (読売新聞)

国の緊急雇用対策として東北を中心にコールセンターを開設し、一部で賃金未払いを起こしていた「DIOジャパン」(東京)が12日、10月30日付で民事再生法の適用を東京地裁に申請し、受理されたと発表した。

負債総額は約4億円。

発表によると、宮城県気仙沼市を除く15か所のコールセンターを運営する各子会社も自己破産を申請した。帝国データバンクなどによると、DIOジャパンは東日本大震災後の2011年度から、被災地の失業対策などとして国の交付金で各地にコールセンターを設立したが、受託業務が伸びずに資金繰りが悪化していたという。

厚生労働省は、交付金の不適正使用の疑いがあるとして各自治体に調査を指示している。

元国税局職員であればどのようなケースだと違法であっても摘発されないか、どの程度までだったら見逃されるのか、実際に職員達が放置するケースなどに精通していてもおかしくない。違法であっても摘発されない、又は見逃してもらえる範囲であれば、違法行為を行った方が得、そしてその情報を上手く利用すればお金になると考えても不思議ではない。今回は運が悪かったのか、違反の度が過ぎたのか知らないが、そのようなことではないのだろうか。国税OBらが逮捕されるのは内部情報や国税による行動パターンに精通しているからではないのだろうか?そして「違法に成功=即、お金になる」となる関係が成り立つからではないのか?

開運商法で6400万脱税容疑、国税OBら逮捕 11/12/14 (読売新聞)

開運グッズや祈とうサービスなどで得た所得を隠し、法人税約6400万円を脱税したとして、大阪地検特捜部は11日、大阪市淀川区の通信販売会社「アドライン」(解散)の実質的経営者・河本大介容疑者(34)(大阪市福島区)ら5人を法人税法違反容疑で逮捕し、大阪国税局と合同で関係先を捜索した。

他の4人は、同社担当の税理士だった大阪国税局OBの野上孝行容疑者(47)(大阪府泉佐野市)や同社関係者ら。

発表では、同社は解散した2011年6月期までの1年3か月間に、開運をうたったブレスレットの販売や、高額の祈とうサービスで得た売り上げ約7億6000万円のうち、架空の仕入れを計上するなどして約2億2200万円の所得を隠し、法人税約6400万円を免れた疑い。

「現在検討されているEEZ内での密漁に対する罰金の強化は、一つの対応策であることは確かです。

しかし排他的経済水域におけるサンゴの保護という点では、国際条約との関係もあり、拘留刑を科すことができず、罰金をたとえば現在の上限の3倍に上げたところで、数千万~数十億円もの利益を得るというサンゴ密漁の抜本的な抑止にはならないでしょう。」

上記の考えには賛成できない。サンゴ密漁の抜本的な抑止にならなくとも条件の3倍に上げれば良い。そして出来るだけ逮捕する事。これだけでも効果はあるはずだ。罰金を上げても、法による罰則を重くしても、簡単に逮捕されなければ違法操業を続ける方が良いと判断するだろう。規則が厳しくなり、罰則が重くなろうとも、逮捕されなければ、逮捕されても判決が上限の最高金額の罰金を受けなければ、法改正されてもたいした影響など無い。結局は、結果次第。

中国密漁漁民が恐れているのは中国当局による規制・取締りは同然。中国の制裁は厳しい。日本では覚醒剤で逮捕されても死刑はないが、中国では死刑になる。ただ、中国当局が動く理由がなければ動かない。日本が騒いでも他の国々が興味を示す、又は、協力する理由が無ければ大きな進展はない。韓国警察官と中国漁船の船員が殺し合っている状況に、他の国が介入しているのか?中国と韓国が問題解決に大きく動いているのか?中国当局が動いていれば問題は解決されているはず。なぜ、未だに問題が続くのかを考えれば、簡単には解決できない事は想像できると思う。そうであれば、すみやかに罰金を3倍か5倍に法改正し、逮捕の強化を行うべきである。日中漁業協定を改定などしても、中国当局が本気で規制・取締りをしない限り、リップサービスだけとなると思う。

罰金払って終わり…サンゴ密漁船の罪はなぜ重くできないのか (1/2)

(2/2) 10/29/14 (シェアしたくなる法律相談所)

●なぜサンゴ密漁船は日本に来るのか

小笠原諸島、伊豆諸島などの排他的経済水域(EZZ)を中心として、中国からやってきた漁船が、日本産の赤サンゴなどを密漁している問題はご存じのことでしょう。

背景としては、まずサンゴが貴重で高価であることが挙げられます。小笠原諸島付近で捕れる赤サンゴは、赤色を好む中国では昔から貴重とされており、現在キロ当たり約150万円~200万円するとされています。

更に中国では、自然動物及び植物の乱獲が問題となっており、サンゴの密漁についての取り締まりが厳しくなったことも理由として挙げられます。

中国の刑法では、貴重又は絶滅に瀕している野生動物の捕獲などの罪は、通常5年以上10年以下(悪質だと10年以上)の懲役刑と罰金が科されます。実際、2014年10月22日には浙江省のサンゴ密漁者らに対して、同省の地方裁判所は、中国国内の領海での密漁を理由として、最高懲役6年、罰金最高50万元(約900万円)の実刑判決を下しました。

●懲役などの重い罪を課せばよいのではないか

一方、日本の小笠原諸島沖では、2013年3月に沖縄県宮古島で逮捕されて罰金を払い釈放された船長が10月に再度逮捕されました。この船長も担保金を支払う保証書を記載したため、釈放されています。現在の運用では課されている担保金は、高くて400万円程度と言われており、数千万~数十億円もの利益を得るというサンゴ密漁の抜本的な抑止にならず、上記のような何度も密漁を繰り返しては保証書だけ納めるといった悪質なケースが繰り返される恐れがあります。

この対応について水産省は、罰金及び担保金の金額を増額することで抑止力を上げるとすることを検討しているようです。

しかし、読者の中には、懲役のような自由刑を課して長期間に身柄拘束をして、もって抑止力とするべきだと、考える方も少なくないかもしれません。しかし、結論からいうとこのような対応は国際条約に抵触する恐れがあります。

今回、中国漁船が密漁を行っているのは、主に排他的経済水域(海岸線から12海里を超えて200海里までの水域でEEZと呼ばれます)の範囲となります。

排他的経済水域というのは、国の公権力と、海を自由に航海する権利との調整のために生み出された水域であって、200海里内の沿岸の国の公権力は及びますがその行使できる公権力には制限があります。

このEEZにおける漁業の取締については、日本も批准している国連海洋法条約が方針を定めています。この中では、

1…許可なく漁業をする船を拿捕しても「合理的な保証金の支払又は合理的な他の保証の提供」があった場合速やかに釈放しなければならない、

2…関係国の合意がない限り拘禁、その他のいかなる形態の身体刑も含めてはならない

と規定されています。

したがって、先述の懲役刑などを設定すればいいではないかというアイディアを実現することは、条約の2の規定に抵触することになります。

また、保証金は「合理的な金額」とされているため、極端な話、罰金の金額を何億円などとすることもできないわけです。なお、領海内(12海里内)の外国人の漁業は、外国人漁業規制法というものがあり、懲役刑も規定されています。

●日本側の対策はかなり難しい

現在検討されているEEZ内での密漁に対する罰金の強化は、一つの対応策であることは確かです。

しかし排他的経済水域におけるサンゴの保護という点では、国際条約との関係もあり、拘留刑を科すことができず、罰金をたとえば現在の上限の3倍に上げたところで、数千万~数十億円もの利益を得るというサンゴ密漁の抜本的な抑止にはならないでしょう。

結局、中国密漁漁民が恐れているのは中国当局による規制・取締りであり、中国側の重い腰を動かすように、この問題についての国際的な場においての継続的な非難を続けるとともに、日中漁業協定を改定するなどして中国側の自国民の取締りを徹底させるようにするしかないでしょう。

*著者:弁護士 東城 聡(高井・岡芹法律事務所。得意分野は、渉外取引・労働事件。特に現在はアジア方面の渉外事件と労働事件に注力している。コンサル出身のノウハウを活かし、積極的に支援を実施。)

事実だったら、ひどいな!

女性の遺体遺棄の事件を新聞で時々見るが、テレビでは犯罪は減っていると言っているが、悪質な犯罪は増えているように思える。

同じ事件だが各社の報道表現の違いで感じ方が違う。

「女性が帰ろうとしたところ、新容疑者が「まだ大丈夫ですよ」などと告げた後、突然シャッターを下ろし、電気を暗くした状態で2人で女性に襲いかかったという。その後、新容疑者は女性を近くのラブホテルに無理やり連れて行き、再び暴行。」(スポーツ報知)

「2人は道を歩いていた女性に声をかけて店に招き入れほかの客がいなくなったあとシャッターを閉めてこの女性が出られないようにして犯行に及んでいたということです。さらに新容疑者は店を出た女性を追いかけ、近くのホテルに連れ込んで再び乱暴した疑いが持たれています。」(NHK)

「警察によりますと、2人は6日午前0時ごろ、福岡市天神の飲食店で、25歳の女性客をシャッターを下ろして閉じ込め、 無理やり乱暴をした疑いがもたれています。さらに、新容疑者は泣いて帰宅しようとしたこの女性を追いかけ、 近くのホテルに連れ込み、改めて乱暴をした疑いももたれています。 」(KBC九州朝日放送)

スポーツ報知の表現だとどうやって近くのラブホテルに無理やり連れて行けるのだろうと疑問に思う。しかし、KBC九州朝日放送の表現だと泣いて帰ろうとした女性を追いかけホテルに連れ込んだと、かなりひどい事をしたと感じる。1人が口を塞ぎ、2人で両サイドを固めればラブホテルに連れて行く事は不可能ではないだろう。1人が口を塞いだまま、もう一人が部屋を取ればいいのだからこれも可能。しかし普通の飲食店(ワッフル)でこんな事が起きるのがと驚く。博多は歓楽街もあるから、思った以上に危ないのかもしれない。危険に遭いたくない女性は夜遅くにうろうろしないほうが良いだろう。

他の情報:

【福岡】ワッフル店「tamago.NY」店員ら、女性客を”強かん”か 11/09/14 (気ままに備忘録 and TIPS)

玉子焼き屋さんのベルギーワッフル「博多屋ワッフルズ」

株式会社ハカタヤフーズ 博多屋 泰典 (YouTube)

博多屋ワッフルズ天神店の社長・博多屋泰典が逮捕!従業員の生活は? (ねじ巻きルピン )

新賢佑容疑者は前科があるようですし、そのような人間から何かしらの弱みを握られていて、逆らえない事情などがあったりと、可能性としては低くはなさそうに思えます。

女性客に乱暴容疑 2人逮捕 11/10/14 (NHK)

6日未明、福岡市天神の飲食店で女性客を店から出られないようにして乱暴したなどとして店で働いていた男2人が警察に逮捕されました。

逮捕されたのはいずれも福岡市に住む新賢佑容疑者(33)と伊牟田祐史容疑者(33)の2人です。

警察の調べによりますと2人はおとといの午前0時ごろ自分たちが働いていた福岡市中央区天神のワッフルなどを出す店で、25歳の女性客に乱暴したなどの疑いが持たれています。

2人は道を歩いていた女性に声をかけて店に招き入れほかの客がいなくなったあとシャッターを閉めてこの女性が出られないようにして犯行に及んでいたということです。

さらに新容疑者は店を出た女性を追いかけ、近くのホテルに連れ込んで再び乱暴した疑いが持たれています。

女性から被害届けを受けた警察では新容疑者が乱暴し、伊牟田容疑者もこれに関わっていたとしてきょう逮捕しました。

調べに対し2人は容疑を否認しているということです。

警察では途中まで店にいながら伊牟田容疑者を知らないなどと説明したとしてこの店の経営者の博多屋泰典容疑者(34)も犯人隠避の疑いで逮捕し、3人の関係や犯行の状況について調べています。

ワッフル店店員、シャッター閉め女性暴行 ホテルに連れ込み再び暴行 11/09/14 (スポーツ報知)

福岡県警中央署は8日、勤務先のワッフル店で女性客(25)を暴行したとして集団強姦と強姦の疑いで新賢佑(あらた・けんゆう)容疑者(33)=福岡市東区=を逮捕した。さらに集団強姦容疑の共犯で伊牟田祐史容疑者(33)=同市中央区=を、犯人隠避容疑で同店経営者の博多屋泰典容疑者(34)=同市南区=を逮捕。いずれも容疑を否認している。

中央署によると、新、伊牟田両容疑者は6日午前0時ごろ、福岡市内の繁華街、天神にあるワッフル店「tamago.NY(タマゴ ドット ニューヨーク)」内で女性客に暴行した疑い。

調べに対し、新容疑者は「強姦していません。エッチはしましたが、女性との合意の上です」、伊牟田容疑者は「(容疑は)合ってません」などと供述し、いずれも否認している。

女性は当初、隣のファミリーレストランに入ろうとしたが、ワッフル店の店員が「食事もできますよ」などと呼び込んだため、同店に初めて入った。他に2~3人の女性客がいたが、営業終了の午前0時近くは被害女性だけだった。

女性が帰ろうとしたところ、新容疑者が「まだ大丈夫ですよ」などと告げた後、突然シャッターを下ろし、電気を暗くした状態で2人で女性に襲いかかったという。その後、新容疑者は女性を近くのラブホテルに無理やり連れて行き、再び暴行。女性は被害を受けた後の6日未明、中央署に相談し、事件が発覚した。女性は「抵抗しましたけど、男性の力で…。これ以上抵抗すると何をされるか分からなかったので、ただ涙を流すばかりでした」と訴えたという。

同店の経営者である博多屋容疑者は、事件前の午後10時ごろまで店内にいて伊牟田容疑者が新容疑者と一緒にいたのを知っていたにもかかわらず、事情聴取の際に隠した疑いで逮捕。事件直後に両容疑者から携帯電話に着信を受けたことが捜査で判明しているが、博多屋容疑者は「友人と酒を飲みに行った後で酔っていたので覚えていない」と容疑を否認している。

カフェで女性客を集団暴行 容疑の従業員ら逮捕 11/09/14 (産経新聞)

福岡県警中央署は8日、従業員として勤めるワッフル販売のカフェで女性客を暴行したとして集団強姦と強姦の疑いで新賢佑容疑者(33)=福岡市東区=を逮捕した。また、集団強姦容疑の共犯で伊牟田祐史容疑者(33)=同市中央区=を、犯人隠避容疑で同店経営者の博多屋泰典容疑者(34)=同市南区=を逮捕した。いずれも容疑を否認している。

新、伊牟田両容疑者の逮捕容疑は6日午前0時ごろ、福岡市の繁華街・天神にあるカフェ内に1人でいた20代の女性客を暴行した疑い。新容疑者はその後、同じ女性を近くのラブホテルに無理やり連れて行き、再び暴行した疑い。中央署によると、2人は閉店後、シャッターを閉め、暴行したとしており、2人の関係を含め調べている。

博多屋容疑者の逮捕容疑は、事件直前まで店内にいて、伊牟田容疑者が新容疑者と一緒にいたのを知っていたのに、事情聴取で隠した疑い。

来店した女性客をシャッターを下ろして閉じ込め強姦 社長の男ら3人を逮捕 11/09/14 (KBC九州朝日放送)

6日、福岡市の店舗などで25歳の女性に乱暴したなどとして男2人を、また会社社長1人を、容疑者を 隠していたいたとして、8日逮捕しました。

集団強姦などの疑いで逮捕されたのは、福岡市の職業不詳・新賢佑容疑者(33)と伊牟田祐史容疑者(33)です。 警察によりますと、2人は6日午前0時ごろ、福岡市天神の飲食店で、25歳の女性客をシャッターを下ろして閉じ込め、 無理やり乱暴をした疑いがもたれています。さらに、新容疑者は泣いて帰宅しようとしたこの女性を追いかけ、 近くのホテルに連れ込み、改めて乱暴をした疑いももたれています。

また警察は、犯人隠避の疑いで、ハカタヤフーズ社長・博多屋泰典容疑者(34)も逮捕しています。 3人は容疑を否認しています。

本当にエボラ出血熱感染者が日本に入国したら二次感染は防げないだろう。二次感染が防げないのなら暫定措置でアフリカのリベリア、ギニア及びシエラレオネから出国記録がある全ての人を一所に集めて厳重なチェックをするか、入国拒否にするべきだと思う。デング熱で既に教訓を学んだと思うのだか???

エボラ疑い…その時、厚労省担当者つかまらず 11/09/14 (読売新聞)

関西空港で発熱してエボラ出血熱の可能性が疑われたギニア国籍の20代女性は、8日の検査で、陰性と判明した。

エボラ出血熱の疑い例が出たのは関西で初めてで、厚生労働省は「手順通りに進められた」と評価。ただ、地元の大阪府には情報が入りにくく、府は「陽性だった場合に対応が遅れかねない」として、今後、厚労省に情報提供のあり方の改善を求める。

7日夕に関西空港に到着した女性は、検疫官の呼び掛けに応じ、滞在歴を申告。搬送先のりんくう総合医療センターで採取した血液などの検体を東京の国立感染症研究所に送り、8日午後、厚労省がエボラ出血熱のウイルスが検出されなかったと発表した。

この間、厚労省は女性が乗っていた飛行機の便名の発表や機内の消毒などを実施。同省担当者は「スムーズに対応できた」と話した。

一方、大阪府医療対策課では、女性が空港からセンターに搬送された7日夜、同課職員らが厚労省に繰り返し電話しても担当者がなかなかつかまらず、女性に関する情報を確認できなかった。感染症法では、感染が確定するまで医療機関から自治体への連絡義務はなく、国も「疑い」の段階では自治体への連絡方法を決めていなかったという。

仮に女性が「陽性」だった場合、府は機内で患者の近くに座っていた人への健康調査などを行う必要があり、担当者は「初動態勢を整えるためには、疑いが生じた段階で一刻も早く情報がほしかった」と強調。府は、13日に厚労省で開かれる各都道府県の担当者を集めた会議で、地元自治体との連絡窓口となる職員の配置などを要望する。

最近、横領や着服の記事を良く見るような気がするが、昔は穏便にして来たのだろうか、損を隠すだけのゆとりが企業になくなったのか、それとも、インターネットで情報の伝達が速くなったのだろうか?

常務になるような人材が銀行印を無断で使って預かり証を偽造。モラルと人間性の問題では?

元銀行常務、客の3000万円着服…借金も1億 11/08/14 (読売新聞)

伊予銀行(松山市)は7日、元常務の男性が15年前に、顧客から預かった3000万円を着服していた、と発表した。

元常務は他にも、就業規則に反して別の顧客から1億円を借りていたことも発覚。内部調査を受けた直後に死亡したという。死因は明らかにしていない。

発表では、元常務は人事部課長だった1999年4月、顧客から預入金の名目で受け取った3000万円を着服し、私的に流用したという。また、広島支店長だった2007年3月と08年7月には、別の顧客から計1億円を借り受けた。12年6月から死亡するまで常務だった。

9月2日に、1億円を貸した顧客が同行に「返済がない」などと相談して発覚した。同8日、元常務が内部調査に対して借り入れを認めた。9日以降は無断で欠勤し、12日に家族から元常務が死亡したとの連絡があったという。その後、3000万円を預けた顧客が、新聞に掲載された訃報を見て同行に相談し、着服がわかった。

同行によると、3000万円を預けた顧客には元常務が1700万円を返し、残りは同行が返金した。借り入れた1億円は返済できておらず、同行が対応を検討している。

大塚岩男頭取は7日の記者会見で、「信用を大きく損なうことになり、残念。役職員一同、深く反省し、再発防止に努める」と陳謝した。

伊予銀行元常務、借金後死亡=1億円使途不明、不正認める-愛媛 11/07/14 (時事通信)

伊予銀行(本店松山市)は7日、高岡弘之・元常務取締役(59)が客から借りるなどした1億円が使途不明のまま9月に死亡したと発表した。

同行によると、高岡元常務は広島支店長だった2007~08年、2回に分け、計1億円を客から借り入れ、全額が使途不明になっている。

同行が9月、本人から事情を聞いたところ、不正を認めた。同行は同月12日に死亡を確認。その後、本店人事部課長だった1999年に銀行の印鑑を無断で使うなどし、別の客から3000万円を預かっていたことも発覚した。うち1700万円は本人が客に返還したが、残りは同行が立て替えたままになっている。

新聞で死亡を知った客から、同行に問い合わせがあり、発覚したという。

大塚岩男頭取は記者会見し、「地域の皆さまの信用信頼を損なうことになり、誠に残念。心からおわび申し上げ、信頼回復に全力を尽くします」と話した。死因については「プライバシーに関わる」として明らかにしなかった。

3000万円詐取か 死亡の元伊予銀常務 11/07/14 (愛媛新聞)

伊予銀行(愛媛県松山市)は7日、9月に亡くなった元常務の男性(59)が銀行印を無断で使って預かり証を偽造し、取引先から3000万円を受け取っていたと発表した。詐欺、あるいは業務上横領に該当する疑いがあるとして、調査を進めている。

伊予銀によると、元常務は1999年4月、顧客の1人から3000万円を預かったが、口座などは開設していなかった。

また、2007年3月と08年7月には別の取引先から計1億円を借り入れた。9月2日に1億円を貸した取引先からの連絡で発覚。同行が本人から事情を聴くなど調査していた中、同12日に死亡が確認された。

大塚岩男頭取は「不祥事を発生させ、心からおわびする。厳粛に受け止め、深く反省するとともに内部管理体制の強化に全力を尽くす」と陳謝した。

なぜ、冨田選手は今になって無実を主張するのか?韓国で供述書にサインする前に日本オリンピック委員会(JOC)や日本水泳連盟に相談をしなかったのか?

「冨田選手は会見で、『見知らぬ男にプールサイドで何かをかばんに入れられた』と説明。選手村に帰ってかばんを開け、カメラが入っていることに気づいたが、不用品の処理を頼まれたと思い込んでそのままにしていたという。」

どうして不用品の処理を頼まれたと思うのであろうか?スポーツ選手は練習ばかりして精神的に成長していない、又は、判断能力が低い人もいるかもしれないが、ここまで思考能力が低いとは思わない。まず、かばんに何かを入れられたのであれば、警備員や他の日本人に廃棄をお願いすればよい。かばんに入れられた物が何なのか分らないまま持って帰る行為が理解できない。危険物の可能性もある。

「さらに取り調べの際、『認めれば他の選手と帰国できる』と言われ、容疑を認めたとも主張。」

この件に対して日本オリンピック委員会(JOC)や日本水泳連盟に相談し、確認するべきだったと思う。冨田選手の弁護士がどのような根拠で無罪を主張しているのか今後が楽しみだ。

競泳・冨田選手、会見で無実主張 「カメラ盗んでない」 11/06/14 (朝日新聞)

9月に韓国・仁川で開かれたアジア大会の会場でカメラを盗んだとして、現地の捜査当局から略式起訴処分(罰金100万ウォン)を受けた競泳の元日本代表、冨田尚弥選手(25)が6日、名古屋市内で会見し、「カメラは盗んでいない」と訴えた。一方、日本オリンピック委員会(JOC)は現地で防犯カメラの映像を見せられ、冨田選手の行為を確認したことを明らかにし、「発言に驚いている」とした。

冨田選手の弁護士によると、略式裁判の判決が届いてから7日以内に申し立てれば、韓国で正式な裁判を受けることが可能になり、無罪を主張できる。判決が届き次第、申し立てるかどうか検討するという。

JOCや弁護士などによると、冨田選手は9月25日、プールサイドで韓国報道陣のカメラ(80万円相当)を持ち去った疑いで捜査当局から事情聴取を受けた。冨田選手は現地で窃盗の容疑を認め、供述調書にサインし、略式起訴された。帰国後、日本水泳連盟から選手登録停止処分(2016年3月31日まで)を受けたほか、所属先も解雇された。

冨田選手は会見で、「見知らぬ男にプールサイドで何かをかばんに入れられた」と説明。選手村に帰ってかばんを開け、カメラが入っていることに気づいたが、不用品の処理を頼まれたと思い込んでそのままにしていたという。

さらに取り調べの際、「認めれば他の選手と帰国できる」と言われ、容疑を認めたとも主張。また、この聴取の際、プールの防犯カメラの映像を見せられたが、「カメラを盗む様子をとらえた映像はなかった」などと説明した。

冨田選手会見にJOC困惑 「映像で確認している」 11/06/14 (朝日新聞)

冨田選手の会見を受け、日本オリンピック委員会(JOC)の平真(たいらしん)事務局長は「発言に驚いている。JOCとしては韓国での適正な手続きで下された刑事処分だと判断している」と困惑を隠さなかった。

JOCの説明によると、JOCのスタッフ2人が韓国の警察当局から防犯カメラの映像を見せられ、カメラをカバンに入れている冨田選手の姿を確認した。現地での取り調べには常にスタッフが立ち会い、同席した通訳の日本語の能力にも問題はなかったという。

「緊急入域は、台風など危険な状況の場合、外国船が一時的に領海内に留まることを認める国際的な慣習です。通常は外国船から事前に申請されることになっています」

事前に申請が無ければ、外国船が一時的に領海内に留まることを認めないのか?この点を海上保安庁は明確にしてほしい。申請がなければ留まる事を認めないのなら、移動するように強硬な対応を取るべきだし、申請が無くても法的に留まれるのであれば、無視されても仕方が無い。

中国漁船13隻、小笠原沖領海内にとどまる 11/06/14 (TBS系(JNN))

小笠原沖のサンゴ密漁問題で、台風20号の影響を避けるため、大半の中国漁船が領海外へ出ましたが、13隻の漁船が小笠原沖の領海内にとどまっていることが分かりました。

海上保安庁によりますと、サンゴ密漁目的とみられる200隻以上の中国漁船は、台風20号を避けるため、5日までに大半が領海の外へ退避しました。しかし、6日朝の段階で13隻の漁船が父島や母島周辺の領海内で確認され、海上保安庁はこれらの漁船について、台風の高波のため「人道上、やむを得ない」として、緊急入域を認めています。

緊急入域は、台風など危険な状況の場合、外国船が一時的に領海内に留まることを認める国際的な慣習です。通常は外国船から事前に申請されることになっていますが、今回、中国漁船から申請は出ておらず、海上保安庁の巡視船が申請するよう、繰り返し呼びかけていますが、漁船から応答はないということです。(

中国サンゴ密漁船、台風接近で船員の上陸警戒

海保など監視強化 11/06/14 (日本経済新聞)

小笠原諸島や伊豆諸島の周辺に最大時約210隻が集結した中国サンゴ密漁船とみられる外国漁船の多くは5日、台風20号が接近する周辺海域から離れ始めた。海上保安庁や警視庁は一部の外国船が島に避難し、乗組員が上陸する事態も想定し監視を強化する。

「台風が接近中。南下せよ」。海保の巡視船は5日、小笠原諸島周辺を重点的に警戒。スピーカーを使い、漁船に中国語で警告した。

海保によると、漁船の多くが南東へ移動を始めたが、天候不良で視界が悪く、全船の動きを把握するのは難しい。第3管区海上保安本部(横浜)の幹部は「中国から長時間かけて来ており、採算が取れるまで帰ろうとしない」と指摘する。

台風20号は6日朝にかけて小笠原諸島に最接近する見込みで、最大9メートルの高波が予想される。海保は船体の損傷といった危険が生じた場合、領海内の沖合で停泊を認めるが、乗組員が上陸しないよう監視する方針だ。

父島に住む事務員、坂井公子さん(48)は「避難して入港しようとする漁船がいれば拒否できないのでは。最近は友人との間で、夜は海岸に近づかない方がいいと注意し合っている」と話す。

小笠原村は乗組員が上陸した場合、住民に危険が生じる恐れがあると警視庁に訴えた。警視庁は小笠原署に警察官28人を派遣、警戒を強める。

海保は尖閣諸島(沖縄県)の警備にも多くの巡視船を派遣しており、小笠原との「2方面作戦」を強いられている。漁船団が出没する海域は南北約600キロに及ぶうえ、密漁は原則、現行犯でなければ逮捕できず、摘発のハードルは高い。

海保は10月5日以降、中国人船長5人を逮捕。うち4人は既に担保金(罰金)の支払いを保証する書面を提出し釈放された。密漁の罰金は最高1千万円だが、実際は数百万円程度のケースが多く、多額の利益が見込めるサンゴ密漁には抑止効果が低いとの指摘もある。小笠原の漁業者は罰金引き上げや船体没収など罰則強化を求めている。〔共同〕

脅迫されて飲み込んだのなら、なぜ警察に出頭するのか?見つかっていない以上、逮捕される事もない。飲み込んだものが排出されるのか心配になったのか?

「排泄物」から覚醒剤回収…結晶39個飲み込んで入国したナイジェリア人の男が出頭 11/05/14 (産経新聞)

覚醒剤を体内に隠して密輸したとして、京都府警が覚せい剤取締法違反の疑いで、京都府八幡市八幡三本橋の自称貿易商、ナイジェリア国籍のアニャウー・キング被告(41)=同法違反罪などで起訴=を逮捕していたことが5日、分かった。府警によると「調べてもらって初めて覚醒剤と分かった」と供述している。

逮捕容疑は9月3日、覚醒剤の結晶39個(約370グラム)を体内に隠して中国から関西国際空港に持ち込み、覚醒剤を密輸したとしている。

府警によるとキング被告は、ビニールで包んだ結晶を飲み込んで入国し、翌4日、結晶4個を持って八幡署に「いけないものを国外から持ち込んでしまった」と申告。宇治市内の病院に入院し、残り35個も排泄、科捜研の鑑定で覚醒剤と判明した。

キング被告は「中国で知り合ったマリ人らに親族に危害を加えると脅されて飲み込んだ。サイの角や象の牙だと思っていた」と供述しており、府警が詳しい経緯を調べている。

自業自得!

なぜ、今年になって感染が世界規模になったのか?

アングル:エボラ熱に残る複数の疑問、専門家が警鐘 11/04/14 (ロイター)

[3日 ロイター] - 米政府当局者らは、エボラ出血熱の鍵となる事実を研究者が分かっていると自信を見せている。しかし専門家らは、感染拡大を防ぐのに不可欠な多くの疑問が、依然解決されていないとみている。

ワシントンの米医学研究所で3日に開催されたセミナーで、専門家らは、すべての分からない点には何らかの結果が付随すると強調。弱い科学的根拠に基づく政策は愚かであり、危険だとの見方を示した。

例えば、エボラ熱は発症者の体液に接触し、目や鼻や口から粘膜や血流を通じて感染すると考えられている。しかし、出血熱の専門家であるテキサス大学医学部のトーマス・クスィアゼク博士は、傷のない皮膚からも感染する可能性を排除できないと指摘する。

2つ目の重大な疑問は、発症していない人からも感染するかどうかだ。過去何カ月もの間、米国内外の公衆衛生当局者らは、感染しないとしてきた。

だが、そのような「無症状の感染」が起きる可能性は大いにあると、小児感染症が専門であるユタ大学のアンドリュー・パビア博士は指摘。また、感染量はウイルスの体内への侵入方法によるのかどうかも専門家は分かっていないと述べた。

3つ目の不明な点は、発症までの潜伏期間が、接触した体液の種類によって違いがあるかどうか。もし違いがあるとするなら、血液よりも唾液に接触した人の潜伏期間は、これまで最大だとされてきた21日間よりも長い可能性がある。

テキサス大医学部のウイルス学者であるC・J・ピータース博士は、21日間は1976年にエボラ熱が初めて確認されたときの最大の潜伏期間だったとし、21日間を超えても5%が感染する可能性があるとの見方を示した。

また、体温が38度までならウイルスは人にうつらないと考えられているため、保健当局者は感染の恐れがある人の検温の重要性を強調する。しかし実際に何度の体温で感染し始めるのかは全く不明だと、米連邦労働安全衛生局のマイケル・ホッジソン博士は指摘した。

環境的な問題も残されたままだ。エボラウイルスを除染するのに、泡状、ガス、液体のどれが最も効果的なのか分かっていない。下水道でウイルスが生き残る可能性も不明であり、米環境保護庁国土安全保障研究センターのポール・レミュー氏は、ネズミが「感染する可能性もある」と語った。

(原文:Sharon Begley記者、翻訳:伊藤典子、編集:宮井伸明)

製薬業界は未だに閉ざされた社会と言う事だ!医師や研究機関にこれだけお金が流れているのだから、政界にもお金が流れていると考えても間違っていないかもしれない。

講演医師へ謝礼、昨年度110億円…製薬10社 11/03/14 (読売新聞)

製薬企業の売り上げ上位10社が昨年度、医師らを対象に開いた薬などに関する講演会は計約7万回で、講師の医師らに支払った謝金の総額は約110億円になることが、読売新聞の集計でわかった。

年50回以上講演を行い、1000万円を超える謝金を受け取った医師も10人以上いた。

国内の主要な製薬企業は昨年から、日本製薬工業協会の指針に基づき、医師・医療機関に提供した資金の情報を公開している。個人に支払った講師謝金などは今年初めて対象となった。

各社が謝金を年200万円以上支払った医師はのべ226人。糖尿病や高血圧など生活習慣病分野が約4割と目立った。10社の医薬品売り上げは全体の約半分を占める。10月末までに公開した65社では講演会は16万回超、講師謝金は約236億円。

中国船員は「Chinese Greater Coastal」の免状で日本まで来れる。国際条約上、可能なのかは知らないが、中国船員が過去にも日本に来ていた。

最近の代表的な例では、伊豆大島沖で第18栄福丸と衝突事故を起こたアフリカ・シエラレオネ船籍「JIA HUI(ジィア・フイ)」の海難だ。「JIA HUI(ジィア・フイ)」の船主責任保険(PI保険)会社は船員の免状に問題があるとの理由で支払いを拒否したが、

日本のPSC(外国船舶検査官達)はこの問題を一切指摘してこなかった。

なぜ、急に中国漁船によるサンゴの違法採取が取り上げられるようになったのか知らないが、日本政府が問題を放置するから大きくなったと思う。問題が大きくなるまで問題を解決しようとする姿勢が見られない。

中国「サンゴ、法に基づいた操業を求めている」 11/03/14 (読売新聞)

【北京=竹腰雅彦】中国外務省の華春瑩(フアチュンイン)副報道局長は3日の定例記者会見で、東京・小笠原諸島の周辺海域などで中国漁船がサンゴを違法採取している問題について、「報道に注目している。中国政府は法に基づいた操業を求め、規定違反の赤サンゴの採取を禁じている」と述べた。

その上で「政府の関係部門は、違法行為について法執行を強めていく」と述べた。

菅官房長官は10月31日の記者会見で、この問題で中国に再発防止を求めたことを明らかにしていた。

騙すほうも悪いが、安易にNPOだからと投げ任せた自治体にも責任があると思う。税金が無駄に使われた。回収の方法もない。無駄に使われた額分、本当は恩恵を受けるはずだった町民や地方自治体がなくだけだ。

地方は自由に税金を使わしてほしいと言うが、運営能力や効率的な使用が出来ない自治体が存在する限り、一律な自由な税金は危険だと思う。問題がある地方自治体のために一部の能力とやる気がある自治体が犠牲になるのは残念である。

元幹部に懲役2年4月 NPOの震災事業費横領 11/04/14 (読売新聞)

岩手県山田町から預かった東日本大震災の緊急雇用創出事業費で、事業に無関係な不動産を購入したとして、業務上横領罪に問われた北海道旭川市のNPO法人「大雪りばぁねっと。」(破産手続き中)元幹部の橋川大輔被告(35)=千葉県市川市=に盛岡地裁(岡田健彦裁判長)は4日、懲役2年4月(求刑懲役3年6月)の判決を言い渡した。

起訴状などによると、橋川被告は法人元代表理事岡田栄悟被告(35)=同罪で公判中=と共謀し、平成24年10月9日、事業に関係ないマンションや土地の購入代金として、事業費3千万円を横領したとしている。

これまでの公判で検察側は「不動産の売買契約書に署名するなど、犯行で重要な役割を果たした」と指摘。弁護側は、横領の共謀を否定し、無罪を主張していた。

工事をやり直す費用はかなりの負担だと思う。もしかすると、倒産とか、もう一度別の部分で手抜きを行う可能性もあると思う。

「同局は再発防止のため、現在は工事現場を巡回し、埋め戻し材に磁石を近づけてスラグが混ざっていないか、抜き打ちで確認しているという。」

入札の問題点だ!入札は最低価格で決まるが、過去の業者の仕事の仕上がりは評価されない。過去の仕事や企業の評価は、入札側に賄賂を貰ったり、癒着している人間がいると評価自体が不当に書き換えられるリスクがある。公務員そして業者の問題はなくならないであろう。

文科省職員に脅し…不認可の「幸福の科学大学」 10/31/14 (読売新聞)

来年4月の開設を目指していた「幸福の科学大学」(千葉県長生村)について、下村文部科学相は31日、閣議後の記者会見で、開設を認めない不認可としたことを明らかにした。

文部科学省は同日付で、申請者の学校法人「幸福の科学学園」(栃木県那須町)に文書で通知する。同省は、最長5年間設置を認めない方針。

下村文科相は、「大学設置・学校法人審議会」が「学問の要件を満たしているとは認められない」として開設を認めない答申を出したことや、「文科省職員に対して脅しのような発言がなされるなど、認可の可否の判断にあたって心的圧力をかけるような不正行為があった」と説明した。

同審議会から開設を認める答申があった大学3校と大学院5校については、同日付で認可が通知される。

工事をやり直す費用はかなりの負担だと思う。もしかすると、倒産とか、もう一度別の部分で手抜きを行う可能性もあると思う。

「同局は再発防止のため、現在は工事現場を巡回し、埋め戻し材に磁石を近づけてスラグが混ざっていないか、抜き打ちで確認しているという。」

入札の問題点だ!入札は最低価格で決まるが、過去の業者の仕事の仕上がりは評価されない。過去の仕事や企業の評価は、入札側に賄賂を貰ったり、癒着している人間がいると評価自体が不当に書き換えられるリスクがある。公務員そして業者の問題はなくならないであろう。

水道管工事:220カ所道路盛り上がり…業者が契約違反か 10/31/14 (毎日新聞)

名古屋市上下水道局が2009〜12年度に発注した、老朽化した水道管の取り換え工事で、特定の数社が請け負った約220カ所で道路が盛り上がり、舗装にひびが入るトラブルが生じていたことが、市への取材で分かった。水道管の埋め戻しに使う材料に指定外の物質が混ざっていたのが原因とみられ、市は契約違反があったとして、トラブルがあった全ての箇所で工事をやり直すよう業者側に求めた。

同局によると、トラブルがあったのは名古屋市の千種や南など7区と、同局が管轄する愛知県北名古屋、清須両市での工事。局が昨年秋から、被害の大きかった19カ所を調べたところ、埋め戻し材に、鉄鋼精製時などに生じる「鉄鋼スラグ」が混ざっていた。スラグに含まれる石灰が水を吸って膨らんだため道路が盛り上がったとみられるという。

業者との契約では、埋め戻し材には天然石などを使うことになっており、スラグは指定していなかった。いずれの業者も「資材置き場に積んであったスラグを間違えて使った」「天然石を運び出す際に混入してしまったようだ」などと釈明し、局も意図的な混入があったとは確認できなかった。やり直し工事の費用の一部は市が負担することになる見通し。

同局は再発防止のため、現在は工事現場を巡回し、埋め戻し材に磁石を近づけてスラグが混ざっていないか、抜き打ちで確認しているという。【岡大介】

どこかの組織がケーシー・ヒコックス(Kaci Hickox)を支援していると思われるが、「科学的な根拠もないのに、自分の市民権が侵されるのを傍観しているわけにはいかない」と主張している。しかし、今大丈夫だから今後も発症しないとの科学的な根拠はあるのか?彼女は看護師であり、専門の医者でもなく、医者でさえもない。発症した場合、彼女は責任を取れるはずもない。感染リスクを0に近い確率にしたければ、必要が無ければアメリカには行かない方が良いと思う。

エボラ対策で自宅待機命じられた米看護師、自転車で外出 10/31/14 (AFPBB News)

【AFP=時事】西アフリカでエボラ出血熱患者の治療に携わった後米国に帰国し、地元である北西部のメーン(Maine)州当局から隔離措置として自宅待機を命じられていた女性看護師が30日、自転車で外出した。

CNNテレビによると、取材陣が見守り撮影が続く中、ケーシー・ヒコックス(Kaci Hickox)さんは交際相手の男性と共にヘルメットをかぶって自宅から自転車で出発。2人は記者らと言葉を交わすことなく走り去り、警察車両2台がその後を追った。

ヒコックスさんはシエラレオネから米国へ帰国後、隔離テントに3日間収容された。ニュージャージー(New Jersey)州のクリス・クリスティー(Chris Christie)知事は27日になって隔離措置を解除し、ヒコックスさんは車で自宅のあるメーン州まで送られた。しかしメーン州は、エボラウイルスの潜伏期間21日間のうちまだ12日残っているとして、ヒコックスさんに自宅待機するよう命じていた。

ヒコックスさんはこれに強く反発したが、同州は必要ならば裁判所命令で自宅待機させるという方針を示した。

NBCニュースによると、ヒコックスさんは29日遅く、同州フォートケント(Fort Kent)の自宅で恋人に付き添われて、「体調は万全で症状も一切ないにもかかわらず、州は私が家を出て外部と接触することを許可してくれない」と訴え、もし州が裁判所命令で来月10日までの自宅待機を強制するなら提訴も辞さないと述べた。

ヒコックスさんは、「科学的な根拠もないのに、自分の市民権が侵されるのを傍観しているわけにはいかない」と主張した。

ニュージャージー州やニューヨーク(New York)州、また国防総省といった一部の州や行政機関は、西アフリカでエボラ出血熱患者の治療に当たった後、米国に帰国した医療従事者の隔離を命じており、この措置が大きな議論を巻き起こしている。

その高まる議論の中でバラク・オバマ(Barack Obama)大統領は、国民を安心させようと努めている。29日には帰国した医療従事者との面会後にホワイトハウス(White House)で会見し、自ら志願して治療の最前線に立った人々はその貢献をたたえられるべきだと発言した。【翻訳編集】 AFPBB News

NHKもこの程度なのか?メディアを素直に信じるのは問題がある可能性が思っていたよりも高いかもしれない。

エステサロン「たかの友梨ビューティクリニック」だけが特別ではないと思う。エステサロン「たかの友梨ビューティクリニック」の認知度が高く、規模も大きいが、問題を抱えていたと言う事だと思う。

自爆営業の話は良く聞く。物を売らなければ人件費やその他のコストを回収できない。結果を出せない人は辞めてほしいと思っている企業の意思表示だと思う。これが現実。しかし、公務員の給料や待遇は良くしている。その給料やコストは税金や労働者からの搾取でなりたっている。絶対におかしいと思う。

たかの友梨、提訴の女性社員が告白「お客様に必要のないエステも勧めた」「自爆営業で3重ローン」 (1/2)

(2/2) 10/29/14 (withnews)

エステサロン「たかの友梨ビューティクリニック」で“マタニティ・ハラスメント”があったとして、損害賠償を求めて会社側を提訴した女性社員が29日、弁護団などを通じて『告白文』を公開しました。「客に必要のないパックを勧めた」「忙しくておにぎり1つ食べられない職場だった」「売上達成のため、三重のローンを組んで自社製品やサービスを買わされた」など、切実な実体験が記録されています。

「おにぎり1つ食べられない」

私は髪を触ったり、マッサージをしたりするのが好きで美容に興味を持ち、美容専門学校に入学しました。大手企業に入りたいと思ってましたし、有名なところだったのと、他の企業に比べて(施術の)コースの数が多いため、自分の経験も積めると思って、たかの友梨を選びました。

入社してみて驚いたことは、先輩たちがほとんど休憩を取らずに忙しそうだったことと、研修費と化粧代を最初に給料天引きで引かれていたことでした。(入社前と)入社後では大きなギャップがありました。相当な体力仕事だな、アスリート的な感じだなと思いました。座ることがほとんどなかったので、足がとにかくきつかったのを覚えています。

20歳で入社し、新人の頃から8時から22時くらいまで(朝・夜の練習を含む)長時間労働のうえ、休憩はほとんどありませんでした。母親が作ってくれたお弁当のフタを開けて食べる時間もないため、しかたなくオニギリ1つにしてもらいましたが、それも結局は食べれず、家に持って帰って、母から心配されたりを繰り返していました。

片道1時間半かかる配属先に、定期代4万円のうち、交通費2万円を自己負担しながら通いました(※1)。新人で給与が少ない時はとても経済的に厳しいものでした。お客様にもコースにも慣れていない中、朝早くて夜遅かったので、それについても母親は心配していました。

「自爆営業で3重のローン」

入社後3ヵ月でストレスと不規則な生活から胃腸炎になり1週間入院をしました。医者は、昼休みを取れないため朝と夜にたくさん食べて働くサイクルが、胃酸の分泌に影響を与えていると言っていました。

その後、小さいお店に配属されました。小さいお店だと従業員3人というお店もあります。そこでは売上への負担が大きく、(私も)MAX50万もするローンを何回も組み、最高で同時期に3重のローンを組みました。外へのチラシまきから帰ってきたら店長がローンの用紙を持って待っていました。売上を達成させる為に購入せざるをえない状況でした。自分自身が使わないものもたくさん買いました。自分が使わないコースや美顔器をたくさん買いました。実質的には手取り月10万程度で、給与(二十数万円)の約半分は会社のために使っていました。

「お客様に必要のないエステも勧めた」

働く中での異動も10回ほどと頻繁にあり、とても辛いことでした。新人の時はそのお店の先輩の名前、施術のやり方、お客様について覚えたところ、またすぐに異動、の連続で常に緊張が絶えませんでした。

その中でも長期で働いたお店では業務はもちろん、お客様についても(特徴などを)全部把握して仕事ができました。2年後でも(お客様に)会ったことがあるよねと声をかけてもらえました。時には洋服をいただいたり、昼食を作ってきてくれるお客様もいました。そのお店を異動する際にお客様もショックを受けていましたし、私自身も慣れているお客様と離れるのは辛い思いでした。いつも、会社から、異動は前日に言われました。

トレーナーになってからは大きいお店を転々と異動をし、2日前に大阪への異動を伝えられた際に断っても、「もう決まっていることだから」と強制でした。その時かかった引っ越し費用や交通費も自己負担しました。

お店の技術目標のために、やればやるだけ達成に近づくので長時間労働をし、遅番や早上がり、休みの日でも関係なく、サービス労動でタイムカードを押さずに働くことも多くありました。安いチケットをたくさん売っていたので、目標達成まですごく大変でした。

お客様に合っていないコースへ誘導したりもしました。ペースがゆっくりのコースを受けたい方に、痩身を勧めたりしました(※2)。必要のないパックを勧めたりもしました。効果も半減します。それでも、そうしないと仕事が回りませんでした(※3)。すごく嫌でやりたくない気持ちになりましたし、お客様にも申し訳なかったです。60分のコースで担当が3人変わったこともありました。お客様も落ち着かない状態でした。

入社8年で「『ブラック企業』ではないか?」

これまで私は8年間働いていましたが、産休をとった人は3、4人しか見たことはありませんでした。基本的には妊娠をしたら、みんな退職をしていきました。(会社が)ちゃんとした情報もくれないので、産休を選びようがない中、退職を選ばされた人が多いと思います。

今回私も産休にいたるまで、フロント業務や時短勤務などの軽易業務への転換をもとめましたが拒否されたり、「妊娠5ヶ月で産休に入らないといけない。復職後はフルタイムの正社員で必ず戻ってこないといけない」などと正しい産前・産後休暇を教えて頂けませんでした。また、(高野友梨)院長先生への「お伺い書」(おうかがいしょ)や産休を取得するにあたっての「誓約書」ではそれに加えて、保育園の確保などの条件を約束させられました。最終的には切迫早産で絶対安静を余儀なくされました。

妊娠してから働いている時は、お腹の張りと腰痛がひどかったです。できれば休みたい、休憩も座ってゆっくり取りたいと思いながら、通常の9時から22時までの仕事を出産3か月前くらいまで続けていました。

時短勤務やフロント業務ができていたら、切迫早産になることもなかったですし、(お腹の)命が失われるのではとの心配が、自宅安静後も頭を離れませんでした。

8年間伝えられないほどの精神的苦痛がありました。 でも、お客様の信頼をいただいていたり、後輩スタッフからも離れられないと感じていて、続けていました。

今までこの会社を信じて身を削り頑張ってきましたが、いろいろと矛盾があったことに気付いてからは、『ブラック企業』ではないかと思いはじめました。これから働く人や、いま働いている人、産休をとる人のため、会社が変わってほしいです。若い女性が中心の会社で、従業員みんなが過重労働がなく、産休を取って安心して働き続けられる会社になってほしいです。「100年企業」をめざす会社のためにも現状を理解し改善していただきたく、今回の裁判を行うことに至りました。

■提訴・告白した女性社員を支援する労働組合「エステ・ユニオン」による注釈

※1 「たかの友梨」での交通費負担は最高で月2万円まで

※2 ペースがゆっくりのコースに比べて痩身はお客様の身体的負担が強いですが、単価が高いので、ノルマ達成のためにコースを変更したということ

※3 売上のために予約を詰め込みすぎて多忙になっているため、手が空くパックによって時間を稼いで、そのあいだに他のお客様の施術を行うということ

まあ、建前と本音!踊らされる人はピエロ!

原発汚染水放出後のモニタリング 水産庁も海保も責任逃れ 10/29/14 (NEWSポストセブン)

福島第一原発事故について政府は、772人分あるはずの政府事故調調書を19人分しか公開していない。それは、当時の菅政権=政治家たちの対応の失敗が明らかになるだけではなく官僚機構の不作為まで白日の下に晒されるのを霞が関の役人たちが避けたいからではないか。

国民の安全より保身を優先する役人体質が顕著に現われたのは、2011年4月に海へ汚染水を放出した後のモニタリングだった。

当時、2号機の地下にたまった高濃度汚染水を保管するため、低濃度の汚染水が海に放出された。それに対し国内の漁業関係者や海外から批判が高まり、どれくらい汚染されているのか調査する方針が決まった。

細野豪志・首相補佐官(当時)の調書には各省庁の対応が詳らかにされている。

<ところが、(緊急時の放射線モニタリングを担当する)文部科学省は一切やる気がないと。水産庁に言ったら水産庁は、そんなところの魚は食べないので、食べない魚は測りませんと言ったんです。では海上保安庁に測ってくれと言ったら、海上保安庁には釣り竿がないと、船はあるけれども>

会議に集まった全員が押し付け合いだった。一度解散し、翌日もう1回集まったが、<また同じ状態だった>(細野調書)という。

同氏の調書には見逃せない記述がある。

<厚生労働省も呼んだんです。(厚労省職員が)そんな放射性物質を含んでいる水のところに行ったら健康によくないとかいう話まであって、それで(厚労省は)基準を作れとか何とかと言ったのだけれども、基準を作っている時間はないのでとにかく測ってくれと言って、水だけ取って>

役人たちは、自分たちが水を採取しに行くのも嫌だといいながら、国民には「健康に影響ない」と言い続けていたのである。

※週刊ポスト2014年11月7日号

赤珊瑚密漁急増が注目を受けているだけで、中国人船主による国際条約違反問題は以前から存在している。取締りが甘いとこうなるだけである。日本の対応の甘さが今回の問題を助長させたのか、メディアが騒いでいるだけだと思う。

赤珊瑚密漁急増の背景に2010年の中国海島保護法 10/28/14 (遠藤誉 | 東京福祉大学国際交流センター長、筑波大学名誉教授、理学博士 Yahoo!ニュース)

赤珊瑚密漁急増の背景に2010年の中国海島保護法

中国漁船による小笠原諸島付近における密漁が急増している。その背景には2010年に制定された中国海島保護法の制定がある。それが赤珊瑚価格の急騰と中国漁民の密漁を招いている。それに対する中国政府の対応は?その実態と経緯を追う。

◆中国海島保護法――特に珊瑚捕獲と珊瑚礁破壊を禁止!

2009年12月26日、中国の全人代(全国人民代表大会)常務委員会は「中華人民共和国海島保護法」を制定し、2010年3月1日から施行することを決議した。

海島保護法の目的は「海島とその周辺海域の生態システムを守り、海島の自然資源の合理的な開発利用を保証し、国家海洋権益を保護し、以て、経済社会の持続的発展を促進するものとする」と、第一条にある。

どんなに取り締っても、漁民による乱獲が後を絶たず、遂に保護法制定に到ったわけだ。

それでも、中央の指示が必ずしも末端にまで行き届かない可能性があるので、同法第十一条には、「省、自治区の人民政府(地方政府)は、行政区内の沿海都市、県、鎮などの末端人民政府に海島(資源)保護のための特別専門計画を編成して良い」と規定している。小さな漁村の漁民たちが勝手に振る舞わないように、その末端組織に適合した計画を立て、法を順守させろということだ。

特記すべきは、同法第十六条に「珊瑚および珊瑚礁の採掘と破壊を禁じる」と書いてあることだ。

そこには「自然資源、自然景観と歴史および人文遺跡を保護するために、各地方政府は対応措置を取らなければならない」とさえある。

さあ、これを読みなさいと言いたい文言である。

自国で禁止され、法を破れば重い刑が待っているために、他国に行きましょう、というのが、今回の中国船による密漁の背景にある。

では、漁民はどう動き、それに対して中国の地方政府は、どう対応したのか?

◆中国で赤珊瑚が持つ意味と価値

深海の赤珊瑚は中国の国家第一級の野生動物保護の対象となっている。

なぜなら古来より、赤珊瑚には「瑞祥(ずいしょう)」(めでたいことが起きるという前兆、吉兆)があると言われ、仏典には「七宝」の一つとして列挙されているからだ。そのため古代王朝から皇帝の装飾品には必ず翡翠(ひすい)とともに赤珊瑚がちりばめられている。

中国ではまた、赤珊瑚には貴重な宝石としての存在以外に際立った薬効があるとされている。

たとえば、「血行改善、解熱、てんかん治療、利尿作用、美顔」などの効果である。400年前に出された『本草綱目』にはさらに「そこひ」(白内障、緑内障など)や精神安定にも効果があると書いてある。

いろいろな意味で、赤珊瑚は「霊験あらたかである」と信じられ、中国の宝石市場では和田(ホーテン)翡翠とともに「本物志向」が強烈になっている。

2010年の統計によれば、中国の芸術品販売額は、全世界の33%を占め、アメリカ(30%)、イギリス(19%)、フランス(5%)を凌いで、世界一となっているという。

中国市場における内部予測では、2014年までに中国の億万長者は毎年20%ずつ増えているので、宝石オークションにおける数と価格は急増し、今後さらに記録をつぎつぎと破っていくことだろうとしている。

それに伴い赤珊瑚の密漁は急増するだろう。

◆中国密漁の実態と中国地方政府取締りの現状

中国の南の方にある浙江省寧波市象山県の単という名の男が、つい最近「絶滅野生動物捕獲罪」で逮捕された。象山県の人民検察院は、5年以下の懲役を科すだろうと言われている。

単氏は、エビ漁を生業としていたのだが、収入がどうもイマイチ。そんな折、去年12月のこと、「赤珊瑚漁は、ぼろ儲けするぞ」と仲間から誘いをかけられた。

そこで単氏とその仲間は180万元(日本円は現在のレートで17.6倍なので約3200万円)を投資して赤珊瑚の密漁に着手することになった。投資額が多すぎるので、数名の仲間を募り、投資額に応じて利益の配分を決めることにした。

今年春節のころ、まず82万元を投じて無免許の船舶を購入し、35万元をかけて改装した。作業時に見つからないように船倉(せんそう)(貨物を積んでおく所)にコンクリート塗装をして、甲板の上に珊瑚を獲るための網などを準備した。

さらに中国の漁政関係の法律を執行する当局の目をごまかすために、昇降機などを取り付けた。

今年4月に入り、珊瑚漁の密漁に出かけた。中国の情報には密漁先が書いていないが、日本の小笠原諸島海域だろう。

50日後、単氏らの船は高級な赤珊瑚を満載して帰国。

しかし赤珊瑚と漁政当局に分かれば、すぐに逮捕される。そこで闇市に持って行って加工し密売しようと試みた。

ところが7月17日、象山警察は、庶民からのある通報を受け取った。それは赤珊瑚がある場所に隠されているという通報だった。行ってみると、そこには488万元(約8600万円)に相当する赤珊瑚があるのを発見したのである。すぐさま単氏とその仲間は逮捕されたわけだ。

◆中国当局の苦悩――法治国家を謳ったばかり

浙江省の地方紙「銭江晩報(晩報:夕刊)」によれば、2011年末、浙江省の海洋漁政関係部局は「専案組」(特別捜査本部)を設置し、赤珊瑚の密漁を取り締っているという。

浙江省の海洋と漁政執法総隊の張友松・副隊長は「少数の漁民が高額な利潤を手にしようという誘惑から非合法的な珊瑚漁業に手をつけている。そこには一つの共通点があり、彼らは運輸船を改造して珊瑚捕獲のための用具を船内に隠している」という。

赤珊瑚の密漁船が中国の国旗をわざわざ掲げているのは、なんと、中国当局の目をくらますためだった。

その当局はつぎのような苦悩をもらしている。

「わが国にはまだ、珊瑚密猟船を見分けるための鑑定方法が確立されておらず、それが密漁船であるか否かを見分けるのを非常に困難にしている。ただ単に、船内に珊瑚捕獲のための網が隠されているか否かという事実を突き止めたり、勘に依るしかなく、出航前に隠蔽事実をつかむのは非常に困難。おまけに密漁した珊瑚は、実は海上で闇取引され、密漁者の船には、もう存在していないことが多い」とのこと。

習近平は10月23日に閉幕したばかりの四中全会で「法治国家」「依法治国」(法によって国を治める)を謳った。

おまけに密漁者を数多く出しているのは、福建省や浙江省など、習近平がかつて治めていた地域ばかりだ(詳細は近刊『チャイナ・セブン <紅い皇帝>習近平』)。

さあ、「法治国家」「依法治国」の実行を、まずこの赤珊瑚密漁で実証してもらおうではないか。

さもなければ、11月に北京で開催されるAPECで、中国は面目を失うだろう。

なお、中国共産党機関紙「人民日報」の電子版「人民網」の「強国論壇」という微博(ウェイボー)には「この事件は中国側に落ち度がある。この赤珊瑚は日本に帰属する物だ。犯罪者は厳罰に処すべきである」旨のミニブログが書いてある。

帰国医療者の隔離は非人道的と言うが、感染が拡大した場合、経済的な損失、人命の危険、リスクを負う意思が無かった関係のない人達の隔離及び自由の拘束を引き起こす。エボラ出血熱から回復した人達は存在するが、全ての人達が回復したわけでもない。西アフリカへ行く人達はリスクを承知で行くわけだが、渡航者又は旅行者から感染させられる人達はリスクを承知している訳でもないし、危険性を事前に説明されている訳でもない。

医者、看護師、そしてその他の理由で西アフリカへ渡航する人達はリスクを承知で行く判断を下している。もし、ある一定期間の隔離に不満を抱くのであれば、隔離されている間の補償を得られるように派遣した機関に要求すればよい。病院で重症の患者として入院していると思えば問題はない。経済的な補償が得られるのであれば問題はないと思う。

宇宙に長期間滞在した宇宙飛行士達が地球に帰還後にすぐに普通の生活が出来るのか?普通の生活が出来ない事を不満に思うのであれば、宇宙飛行士などにならなければ良い。宇宙飛行士になる事は強制ではない。宇宙飛行士になりたくても、適応能力、長期の訓練機関、健康の問題、精神的に適応できるの能力などさまざまな制約のために宇宙飛行士になれない。いろいろな条件により宇宙飛行士になる事を諦めさせられる事は非人等出来なのか?夢を否定される事はどう解釈されるのか?

多くの患者を看病したら、関係のない人を感染させて命を奪う事は、意図的でなければ許されるのか?人命を救うために西アフリカへ行ったのであれば、帰国した時に感染させるリスクがないように注意を払う事に協力できないのか?協力できないのであれば、自己満足的な医療行為に従事したかったと批判されても仕方が無いと思う。

帰国医療者の隔離は非人道的…イリノイ州は緩和 10/25/14 (読売新聞)

【ワシントン=中島達雄、ニューヨーク=水野哲也】エボラ出血熱を巡り、西アフリカから米国に帰国した医療従事者について、米イリノイ州は27日、適切な防護服を着用して活動していた場合は外出禁止の対象にしないと発表した。

当初は外出禁止による隔離措置の方針を示していた。米国では帰国者の隔離措置に対して「非人道的だ」といった批判が高まっている。

国際NGO「国境なき医師団」の一員としてシエラレオネで活動後、24日にニュージャージー州の空港に帰国した女性看護師はいきなり隔離され、27日ようやく解放された。女性看護師は同州に「非人道的措置だ」と不満を表明した。

米国では、テキサス州の女性看護師が微熱のある状態で民間機に搭乗したり、ニューヨークで発症した男性医師が発症前に地下鉄に乗ったりしていたことから、国民の間で、発症リスクのある人の隔離を求める声が高まった。

厳しい処分が必要だろう。しかし厳しい処分を下せるような法や規則は存在するのか?

<奈良・診療報酬詐欺>「職員大半が患者」内部証言 10/25/14 (毎日新聞)

奈良市の医療法人「光優会」を巡る診療報酬詐欺事件で、法人グループの職員のほとんどが、奈良県警に逮捕された理事長で精神科医の松山光晴容疑者(54)のクリニックで診察を受けていた患者や元患者だったことが分かった。複数の元職員が毎日新聞の取材に証言した。こうした職員は内部で「患者職員」と呼ばれていたという。調べでは、架空請求の多くは患者職員名義で行われており、松山容疑者が強い立場を悪用していた疑いがある。

光優会グループは、診療所「クリニックやすらぎ八木診療所」(同県橿原市、昨年8月に閉院)の他、奈良、三重両県で自立支援の訓練など福祉サービスを行う事業所6カ所を運営。グループ全体で約60人が勤務していたという。

看護師として診療所で1年半勤務した女性も精神疾患がある患者職員で、働きながら松山容疑者から抗うつ剤など6種類の薬の処方を受けていた。

事業所で行った福祉サービスに支払われる自立支援給付費について、女性は「帳簿に虚偽のサービス内容を記載し、請求を水増しした。松山容疑者の指示通りに動いた」と証言。患者職員にグループの関連店舗の戸締まりをさせたことを「福祉施設での自立訓練などのサービス」と偽って自立支援給付費を請求したこともあったという。

また、10カ月勤務した患者職員ではない看護師女性も「職員らを面接と称してクリニックに呼び出し、受診したことにしていた」と不正の手口を明かす。

患者職員だった男性は「主従関係を利用できる患者職員はうまみがあったのだろう。弱者を食い物にする行為は許せない」と訴えた。

松山容疑者は24日、元職員(健常者)をクリニックで診療したように装い、2011年3月に診療報酬約362万円を東大阪市から詐取した容疑で逮捕された。県警は10年以降、患者職員を含む少なくとも十数人の名義で数千万円をだまし取ったとみて調べている。【伊澤拓也、矢追健介、芝村侑美】

詐欺容疑:医療法人理事長を逮捕…元職員名義で不正受給 10/25/14 (毎日新聞)

架空の診療書類を作って診療報酬を不正受給したとして、奈良県警は24日、医療法人「光優会」理事長で精神科医の松山光晴容疑者(54)=奈良市南登美ケ丘=を詐欺容疑で逮捕した。県警は、松山容疑者が2010年1月以降、光優会グループの元職員や患者ら少なくとも十数人の名義を利用して数千万円をだまし取ったとみて、余罪を追及する。職員として雇った患者の名義も使って、不正な受給を繰り返していた疑いもあるという。

逮捕容疑は、グループの元職員で、当時は東大阪市に住んでいた自営業男性(50)を法人が運営する「クリニックやすらぎ八木診療所」(奈良県橿原市、閉院)で08〜09年に月に6〜26日間診察したように装い、診療報酬明細書(レセプト)を県国民健康保険団体連合会に提出。11年3月に東大阪市から約362万円をだまし取ったとしている。松山容疑者は「(男性を)知っているが診療はしていない。(診療報酬を)請求したことは知らない」と容疑を一部否認しているという。

松山容疑者はクリニックの患者を職員として大量に採用。県警は架空請求の多くが、こうした職員の名義を利用したものだったとみて調べる。

13年10月の家宅捜索で押収した資料などから、年間に数億円の診療報酬を請求していることが判明。県警はクリニックは10年前後から架空請求していたとみている。松山容疑者のパソコンには元職員や元患者など約4000人分の患者データが残っていたという。

法人登記などによると、光優会は1998年3月に設立、クリニックは同年5月に開設された。同名の社団法人とともに、奈良、三重両県で自立支援訓練などの福祉サービスを行う事業所6カ所を運営していた。

内部告発を受けた橿原市が12年11月に刑事告発。報告を受けた奈良県は13年3〜4月、福祉サービスに対して支払われた自立支援給付費約170万円と、通院治療に支払われた自立支援医療費約100万円が不正受給にあたると判断し、それぞれ指定医療機関・事業所の取り消し処分をした。【伊澤拓也、芝村侑美、矢追健介、塩路佳子】

当事者にとってはとてつもなく厳しい対応だが、防御策が無い事を認識した上での判断は素晴らしいと思う。日本ではこのような大胆な判断は出来ないと思う。

◇西アフリカ3カ国から両州の空港 「21日間隔離」 10/25/14 (毎日新聞)

【ニューヨーク草野和彦】米東部ニューヨーク、ニュージャージー両州は24日、西アフリカのリベリア、シエラレオネ、ギニアでエボラ出血熱感染者に接触した医療従事者など旅行者全員に対して、両州の空港から入国した際、21日間の隔離措置を実施することを発表した。ギニアから帰国した男性医師(33)のエボラ出血熱の感染確認を受け、感染拡大防止の「水際対策」強化に乗り出した。

対象は、ニューヨークのJFK国際空港とニュージャージーのニューアーク空港からの入国者。ロイター通信によると、新方針に基づき、西アフリカからニューアーク空港に24日帰国した女性医療従事者がニューアークの大学病院に隔離された。21日間は、エボラ出血熱の最長潜伏期間とされている。AP通信によると、両州の在住者は自宅か病院に隔離され、医療従事者の問診を受ける。州外に住む入国者は医療施設などに隔離される方針。

27日から実施予定の米疾病対策センター(CDC)のガイドラインは、西アフリカ3カ国からの帰国者に対して、体温検査をし、当局に報告することを求める。だが、ニュージャージー州のクリスティー知事は「CDCの基準はあてにならない」と述べ、より強力な措置の必要性を主張。ニューヨーク州のクオモ知事は「公衆衛生があまりにも深刻な状況になっている」と語った。

西アフリカでのエボラ熱流行で感染した米国人は、現地で感染し米国内に移送された医師や報道カメラマンら4人がいずれも完治。米国内では死亡した男性や2人の看護師のほか、別の医師1人が帰国後に発症している。

未だにこの手のビジネスは成り立っているのか?

「温泉」実は温めた水道水…消費者庁が措置命令 10/23/14 (読売新聞)

消費者庁は23日、愛知県南知多町の旅館経営会社「豆千待月(まめせんたいげつ)」(鈴木邦弘社長)が、ホームページや旅行情報ウェブサイトで温めた水道水を温泉のように表示したり、豪州産牛肉や養殖ふぐを使っているのに、和牛や天然ふぐと表示したりしたなどとして、景品表示法(優良誤認)に基づき、消費者への周知と再発防止を求める措置命令を出した。

現在はいずれも改善されているという。

調査をした公正取引委員会中部事務所によると、同社は町内で旅館3軒を経営。旅館「いち豆(ず)」では2012年11月中旬~14年3月17日、三つの貸し切り浴場について、「1300メートルの地下より涌き出る良質な温泉」などとサイトに記載。しかし、調査で水道水を温めたものとわかった。

また、旅館「豆千本館」では12年10月頃~14年1月上旬、料理に「ジューシーな地元和牛の知多牛」を使っているとサイトに表示。旅館「豆千待月」も13年10月頃~14年2月末、料理に天然トラフグを使用していると掲載していた。しかし、それぞれ豪州産の輸入牛肉、養殖トラフグや安価なゴマフグを使っていたという。

天然トラフグの市場価格は1キロ当たり8000円前後が中心だが、養殖トラフグは同3800~4500円ほど、ゴマフグは同1050円ほどだったという。

同社は2008年2月に設立。取材に対し、「担当者が不在で、コメントできない」としている。

今回は有罪となるのか、不起訴となるのか?

ローラの父また逮捕 詐欺の疑い、デング熱療養費だまし取る 10/23/14 (スポニチ)

バングラデシュで診療を受けたと偽り、海外療養費をだまし取ったとして、警視庁組織犯罪対策1課は23日までに、詐欺の疑いで、タレントのローラの父親でバングラデシュ国籍の職業不詳ジュリップ・エイエスエイ・アル容疑者(54)=東京都江東区=を逮捕した。

逮捕容疑は2007年、バングラデシュでデング熱にかかり、病院で約1カ月診療を受けたとする虚偽の申請書を当時住んでいた東京都多摩市に提出し、海外療養費約98万円を同市からだまし取った疑い。

組対1課によると「入院したのは間違いない」と容疑を否認している。一方、バングラデシュ警察は、警視庁の照会に「病院には来ていない」と回答。申請書の医師のサインやゴム印は偽造されたものだったという。

組対1課は、同様の手法で、07年に民間保険会社2社から計約54万円、12年に別の1社から約49万円の保険金を詐取した疑いがあるとみて調べている。

ジュリップ容疑者は、別の詐欺容疑で7月に逮捕されたが、東京地検が8月「現時点では起訴するに足る証拠がない」として処分保留で釈放していた。

ジュリップ容疑者の在留資格は「永住者」。海外療養費は国民健康保険制度の一つで、海外で支払った医療費の一部が還付される。在留資格のある外国人も加入できる。

クリーンなイメージな小渕氏だが今回の経済産業相就任は結果としてマイナスイメージを植え付けてしまったと思える。事実はどうであれ、イメージは簡単に払しょくできないと思う。

小渕氏:売却旧宅に表札 家賃払わず母居住 (1/2)

(2/2) 10/23/14 (毎日新聞)

◇優子氏が理事務めた財団所有

小渕優子前経済産業相が一部相続した東京都内の土地建物を今年3月、小渕氏が9年近く理事を務めた公益財団が寮として使用する目的で購入しながら、現在も小渕氏の母親が住み続け、家賃も支払っていないことが分かった。財団側は事実関係を認めた上で「保守管理をお願いしているとの認識だった」と説明するが、専門家は「政治家側への利益供与に当たる疑いがある」と指摘している。【高橋慶浩】

登記簿や国会議員の資産及び所得等報告書などによると、小渕氏は父恵三元首相の死去に伴い2000年に東京都北区の約891平方メートルの土地と木造2階建て計約250平方メートルの建物を母親や兄弟と共に相続した。土地と建物は昨年12月に群馬県内の建設会社に一括売却された後、その約3カ月後に公益財団法人「本庄国際奨学財団」が計約4億5392万円で購入した。

同財団は恵三元首相の後援者で大手飲料メーカー創業者の故本庄正則氏が設立し、主に途上国からの留学生を支援している。小渕氏は01年4月に財団理事となり、06年9月の文部科学政務官就任に伴っていったん理事を辞任。政務官退任後の08年4月に再び理事となり、同年9月の少子化担当相就任に伴い再び辞任。10年4月にみたび理事に就任し、12年12月の副財務相就任で翌月辞任している。

小渕氏の所得等報告書によると、相続分(土地100分の14、建物6分の1)の売却益は5299万円余。また、恵三元首相の1998年の資産公開によると、妻(小渕氏の母親)はこの飲料メーカーの株を19万5250株(当時の株価で約9億9500万円相当)保有していた。

財団の財産目録や事業報告書によると、土地建物は「学生寮の将来の運営のため購入」したが、開設時期などは具体化していない。事務局長は「現在の建物を生かし、耐震補強をして将来的に留学生を10人ほど受け入れたい。購入元の建設会社の社長とは以前から知り合いで、寮を作りたいと話をしてあったので『どうですか』と持ちかけられた。以前の所有者が小渕家だったのは偶然」と話す。

一方で「建設会社には『家を残したい』と(小渕氏の母親が)希望を言ったと聞いている」と証言。購入から半年以上たった今月も「小渕」の表札が掲げられ、母親が住んでいるという。近くの不動産会社によると、付近の1軒家の家賃相場は専有面積100平方メートル弱で15万円弱といい、約250平方メートルなら単純計算で家賃は三十数万円。固定資産税は坪(3.3平方メートル)当たり2000〜3000円といい、891平方メートルなら五十数万〜八十数万円の計算となる。

事務局長は「我々がしょっちゅう行って窓を開け閉めできない。(母親の)荷物がいっぱいあり、それをかたすというので、それなら自動的に(保守管理を)やってくれるので家賃は必要ないと思った」と説明。「結果として小渕邸と知って購入したが、理事会に諮る際には建設会社から買うとしか言ってない」と明かし、「速やかに出てもらい、管理人を雇う」と述べた。

建設会社は「9月に社長が亡くなり、分からない」と話し、小渕氏の事務所は「質問が多岐にわたるので調査し確認でき次第、説明する」と文書で回答した。

政治資金に詳しい岩井奉信日大教授(政治学)の話 所有者が変われば家賃が発生するのが常識で、誰が見ても納得できる話ではない。公益財団の資格を逸脱した行為で不適切ではないか。買い取ったにもかかわらず居住実態が変わらないなら、そこに何らかのからくりがあるのではと思ってしまう。「家賃はいらない、固定資産税も負担します」では形を変えた利益供与と疑われても仕方がない。

2700万円超自腹補てんが可能なほど局長は報酬を受け取っているのか?それとも後でリターンされる筋書きなのか?運営で成功すれば成功報酬の額が大きいのか?もっと具体的に書いてほしかった。

局長が2700万円超自腹補てん 大阪観光局の音楽祭赤字 10/22/14 (スポニチ)

大阪府・市と地元経済界によって昨年4月に新設された大阪観光局がことし4月下旬に開催した国際音楽イベントが約9400万円の赤字となり、加納国雄局長が2700万円を自腹で補てんすることが22日、分かった。

大阪観光局によると、イベントは大阪国際音楽フェスティバル。大阪城の西の丸庭園でハービー・ハンコックら世界の著名ジャズミュージシャンを集めた国際ジャズ祭を開くなどした。