「『各国が自国の船をきちんと検査できるようになれば海難事故は減らせる』(国交省海事局)として、

新制度

を提唱した。」

外務省も外交政策(海洋)で「我が国等の発案により、『任意によるIMO加盟国監査スキーム』が

創設され、2006年より順次実施することとされました。」とHPで書いている。

”座礁船”放置問題を追う 2015 02 11(Youtube)

ワールドビジネスサテライト,2/11,WBS経済事件簿,"座礁船"誰が撤去する?

旗国の監査プログラムの創設(海洋政策研究財団のHPより)

で「今般の大臣会合はそのための第一段階」とまで書いてあるが、現場や実際の協力に

ついては低いと言ってよい。

国土交通省だけでなく、日本国として旗国が国際条約を守らせることを公表している。

しかし国際的な協力や

旗国が自国船が国際条約に順守しているかチェックするシステムの

実行に対しての理解や協力は低い!!

また旗国のインスペクション

について国交省職員である全てのPSCが理解するようにするべきである。また、10年以上も経過しているが、未だに外国船舶監督官(PSC)の検査が甘い。サブスタンダード船が多く入港している港でも出港停止命令を受けているサブスタンダード船が少ない。

一方で、問題のある旗国のパフォーマンスはそれほど改善されていない。

外務省は金だけ出して、国際貢献とか、自分達が思うような活動を

国際貢献と言わずに、どのような協力/支援をすれば良い結果が出せるのか考える

べきだ。このような点が日本のだめな点であろう。だめと言うよりは建前とは別にやる気がないと思う。

規則遵守よりも利益や収入を優先させる外国政府や旗国の海運局が存在する。

日本で放置された外国船がどのようになっているのか国民は知るべきだと思う。

お金儲け優先で公平な検査を行わない検査会社や問題のある検査官も存在する。

どのように対応するのか?国民から徴収した税金を支援という形で国際機関に提供して良い格好をするのが国際協力なのか?

2015年の現在でも青森ではサブスタンダード船が海難を起こし、放置されている。

第2回パリMOU・東京MOU合同閣僚級会議での「サブスタンダード船の排除に向けた我が国の決意を表明」(2004年11月)

から10年以上も経つがこれが現実だ。

日本の国籍を抹消せずにパナマに登録することは不可能。しかし、2重国籍なら可能。2重国籍ならば、パナマの管理とはならない。

フィリピンで沈没し、環境被害を招いたソーラー1(Solar 1)は日本籍船の時に設定された担保があるまま、

パナマ籍船となり、最終的にフィリピン籍船となっていた。

国土交通省と保安庁に責任の一部がある。日本自体が自国籍船の管理が出来ていない。「各国が自国の船をきちんと検査できるようになれば

海難事故は減らせる」(国交省海事局)と発言しているにもかかわらず、恥ずかしいことだ。

検査に関していれば、もし、日本国籍を抹消されていない船舶が内航船の装備や構造のまま

パナマ籍として運航されていたとすれば、国際条約により要求される証書を発給した

検査会社に問題がある。

日本人検査官や日本の検査会社が係わっていれば、大問題だろう。日本籍を所有しての

2重国籍は不可能なことは常識だからだ。海上保安庁の捜査はどのような結果となったのだろうか?

広島地方検察庁呉支部にいた松本啓三郎検察官事務取扱副検事

に相談すればパナマ籍船については熟知していると思うので捜査にプラスになるだろう。

副検事があまり知らないのであれば、問題だ。何を根拠に不起訴にしたのか、確認を必要としないと判断した

副検事の能力や判断能力に問題の可能性も出てくる。

たぶん、国籍を偽ること、船舶法違反(船名等の標示違反)、公正証書原本不実記載などの不正行為よりも

北朝鮮に関与したことによる処罰であろう。そうでなれば、

尾道糸崎税関職員

の問題が放置されるはずがない。

サブ・スタンダード船のメリットそして取締る側の官庁の現実を考えるとサブ・スタンダード船

はなくならない。

第2回パリMOU・東京MOU合同閣僚級会議の結果について (サブスタンダード船の排除に向けた我が国の決意を表明)(国土交通省のHP)

はリップサービスなのである。

2019年、ニュースを見ると日本企業の不祥事や不正が報道されている。日本でも不祥事や不正があるのだから検査や旗国の管理に問題があっても不思議ではない。顧客獲得や管理を甘くする事により顧客を獲得する旗国は存在する。日本の外務省でも公表している北朝鮮船籍の船や北朝鮮の企業が保有する船との「瀬取り」に使われている船が登録されている国籍が典型的な悪用の例だと思う。「瀬取り」に使われている船が登録されている国の出港停止命令を受けた記録を見れば、グレーからブラックリストにランクされている国がほとんどである。

つまり、旗国による管理に期待するだけでは問題は解決しない事は明白だと思う。PSCによる検査にも限界があると思う。2019年の時点で、船を回れば問題がある事が明らかにある状態の船に対して、PSCが検査を行い不備がないとの検査結果を残しているのを見ると、腐敗なのか、能力不足なのか、それとも面倒なので不備はなしにするのか理由は知らないががっかりする。厚労省の毎月勤労統計の不正調査問題と同じで、正確でない数値で判断すれば判断に歪みがある。サブ・スタンダード船の問題はどちらの方向へ進んでいるのだろうか?

船齢50年の船のリビルトに気付かない検査会社はどこなのだろうか?なぜ新聞に検査会社の名前が出ないのだろうかと思っていたが、検査会社の名前が記載されている記事を見つけた。

Many Marina workers are on job-order contracts, the source from Marina added on

the sidelines of the press briefing.

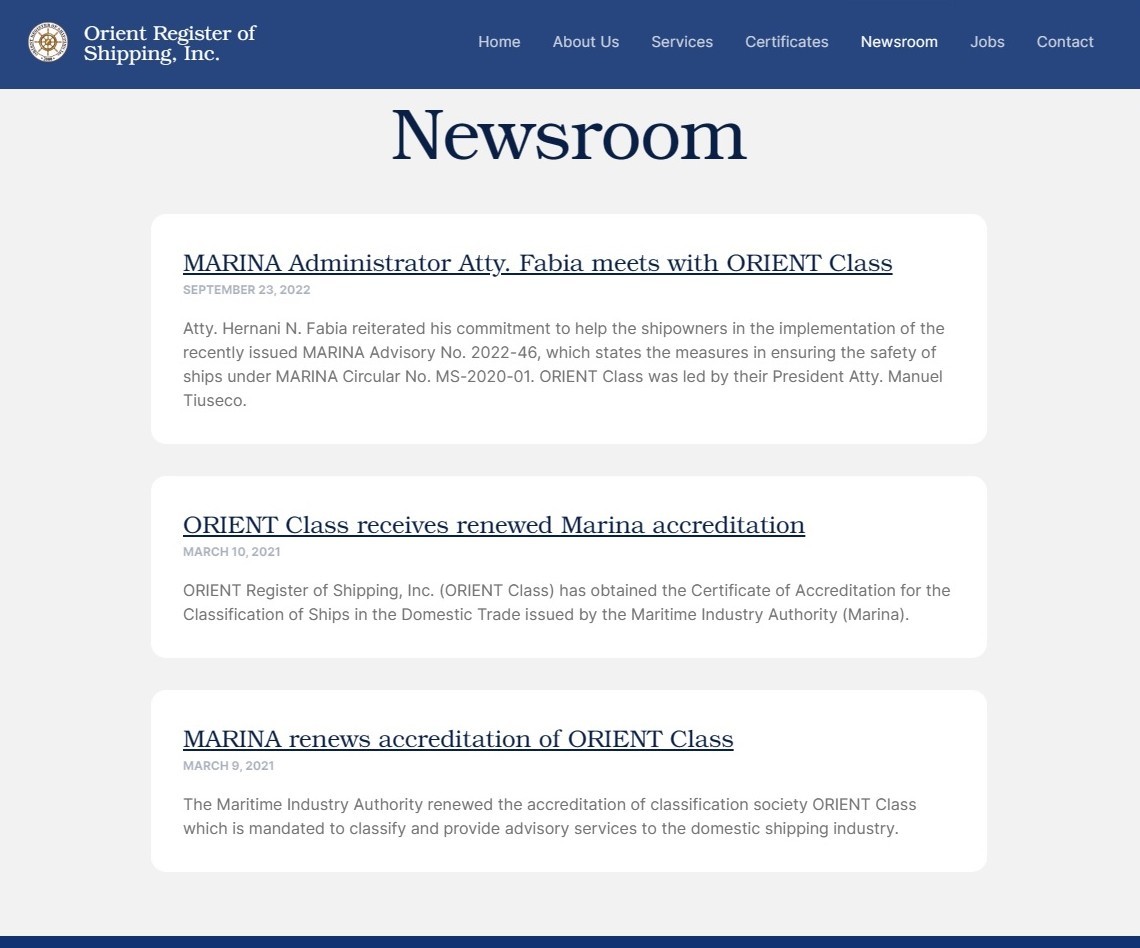

Also on Monday, former Marina chief Vice Admiral Robert Empedrad confirmed that MT Princess Empress was classified as an oil tanker by Orient Ship Registry whose accreditation as a “local classification society” had been canceled over corruption issues.

記事には「Rampant corruption」と書かれていた。Corruptionは

dishonesty and illegal behaviour by people in positions of authority or power.(Collins英字辞書)で、rampant corruption 意味

汚職の横行(英和辞典)と説明されている。

Empedrad said bribery had been rampant in classifying domestic vessels so he

deferred the accreditation of all classification societies during his time after

they were canceled by his predecessor at Marina.

Orient Registry “failed to comply with standards of our Marina Circular,” Empedrad said, adding that Marina took on the job of doing the actual

inspection.

“We saw the need (for Marina to do the inspections) because it’s all about making money (for the classification societies) and they were not doing actual inspections,” he said in Filipino.

“That’s why so many ships were sinking, burning and passengers dying,” he added.

>

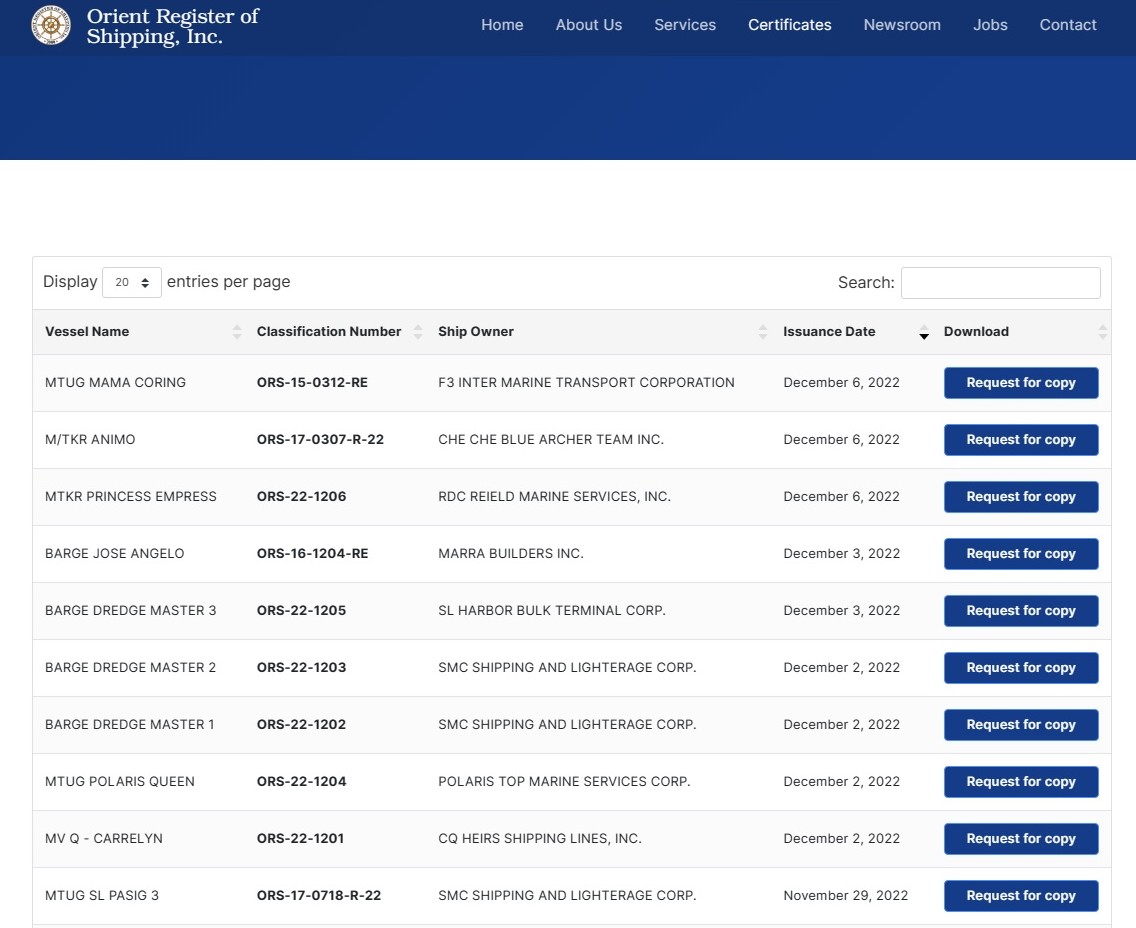

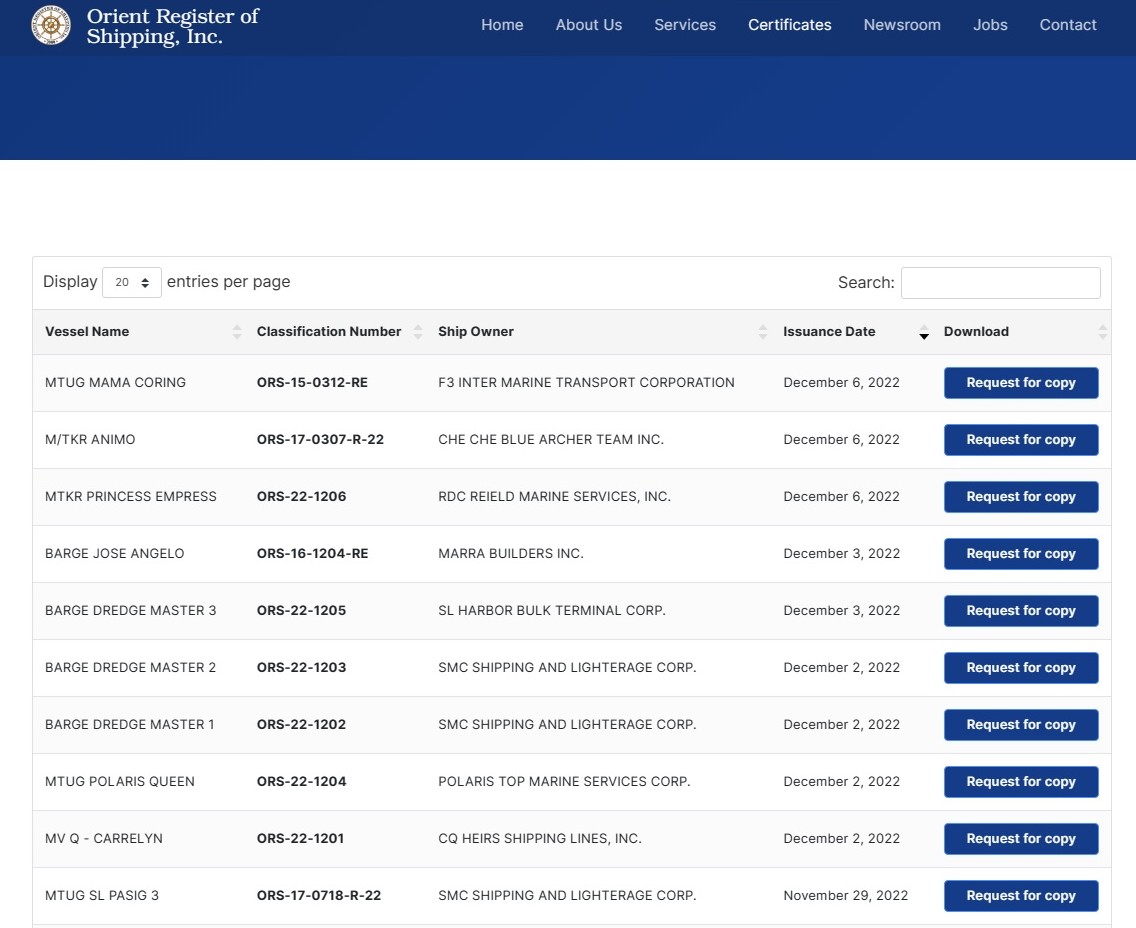

「Orient Ship Registry」で検索すると全く同じではないが多分同じではないかと思われる検査会社のサイトを見つけた。

Orient Register of Shipping, Inc.のサイトだ。ISOの認定を受けているようだ。もしこの会社がMARINAから承認を取り消された会社であるのなら、認定を与えた外部審査期間はどのような審査を行っていたのだろうか?ISOを認定を受けていても汚職や不正を行う事は上手くやれば、認定の継続には影響しないケースがあると証明されたケースに思える。言葉で説明するよりもスクリーンショットを見て判断する方が良いと思うので個々が判断してほしい。

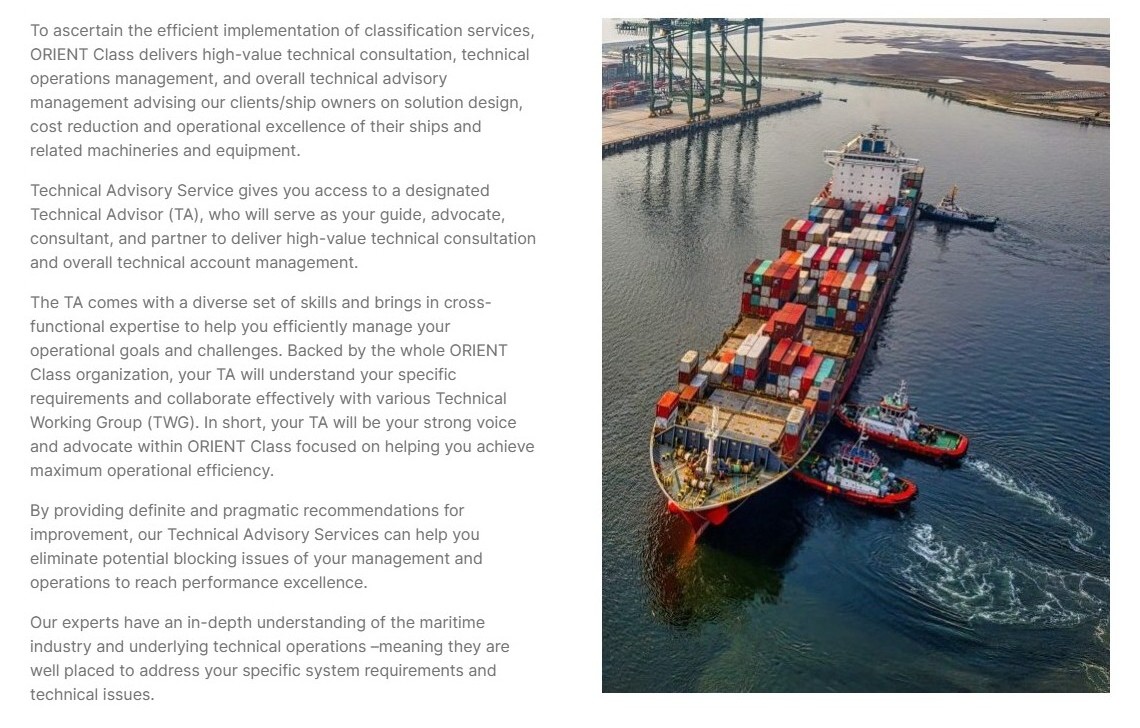

一応、Orient Register of Shipping, Inc.のサイトには下記のような事が書かれていた。

Code of Ethics

All Members of Orient Register of Shipping, Inc. (ORIENT Class) shall be bound by the following Code of Ethics which we must know by heart:

- Members shall, at all times, and in all their dealings, be guided by the highest standards of decency, integrity, fairness and professionalism and shall at all times endeavor to provide adequate performance of required services;

- Members shall not, at any time, engage in any business transaction or occupation that is contrary to law, morals or public policy;

- Members shall not engage in any activity that will jeopardize or be in conflict with the interests of ORIENT Class;

- Members shall not use the name of ORIENT Class to advance their own personal interests;

- Members shall always uphold the confidentiality of plans, records and any other document under the custody of ORIENT Class;

- Members shall disclose to ORIENT Class and to the other members in case of conflict of interest pertaining to any matter on which the decision or opinion of a member is sought and voluntarily inhibit himself from the deliberation thereon

- Members shall not engage in or encourage sensationalism; and shall avoid giving exaggerated statements concerning any matter that involves ORIENT Class.

- Members will refer to and recommend recognized marine industry compliance standards and shall provide our clients/shipowners with the highest level of comprehensive and honest appraisal of the condition of their vessel.

Members of ORIENT Class have high moral standards and it is expected that everyone shall act in an ethical manner in all matters. Violation of any of the foregoing provisions shall be ground to suspend or expel a member from ORIENT Class, upon affirmative vote or majority of all the members.

This Code of Ethics is a salient part of our corporate culture that describes what brings us together as a professional classification society. It is the foundation of our shared expectations of each other.

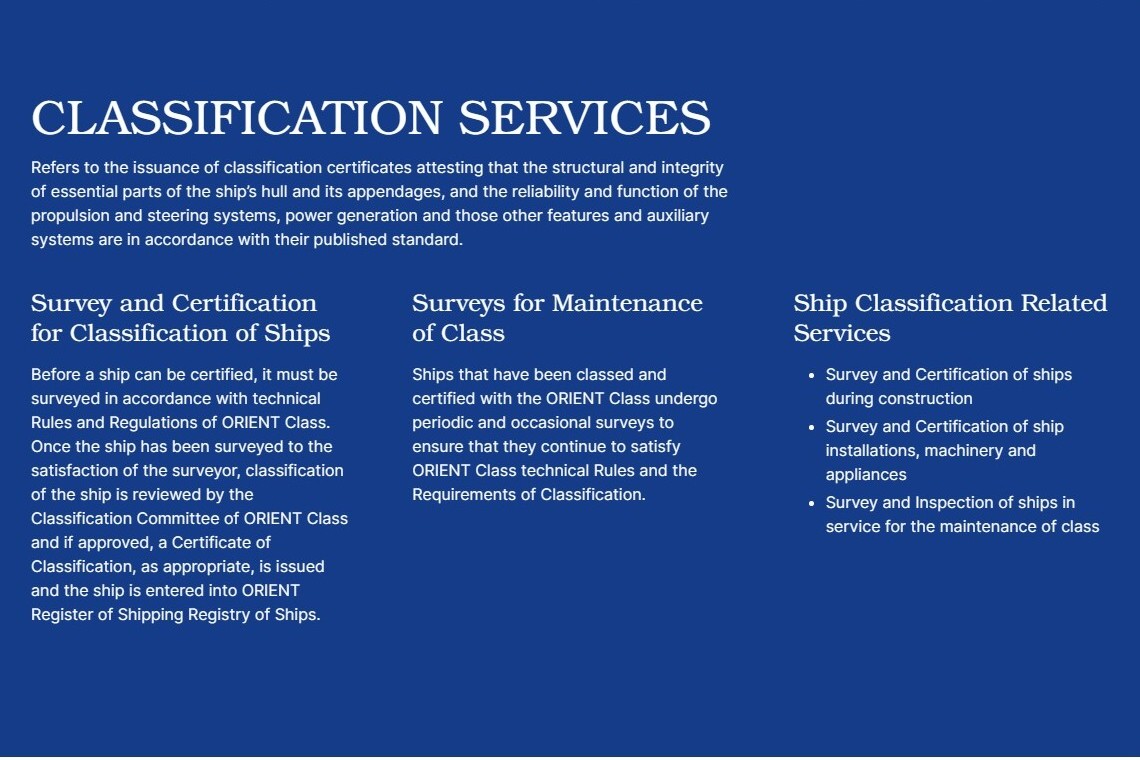

CLASSIFICATION SERVICES

Refers to the issuance of classification certificates attesting that the structural and integrity of essential parts of the ship’s hull and its appendages, and the reliability and function of the propulsion and steering systems, power generation and those other features and auxiliary systems are in accordance with their published standard.

Survey and Certification for Classification of Ships

Before a ship can be certified, it must be surveyed in accordance with technical Rules and Regulations of ORIENT Class. Once the ship has been surveyed to the satisfaction of the surveyor, classification of the ship is reviewed by the Classification Committee of ORIENT Class and if approved, a Certificate of Classification, as appropriate, is issued and the ship is entered into ORIENT Register of Shipping Registry of Ships.

Surveys for Maintenance of Class

Ships that have been classed and certified with the ORIENT Class undergo periodic and occasional surveys to ensure that they continue to satisfy ORIENT Class technical Rules and the Requirements of Classification.

Ship Classification Related Services

- Survey and Certification of ships during construction

- Survey and Certification of ship installations, machinery and appliances

- Survey and Inspection of ships in service for the maintenance of class

Orient Register of Shipping, Inc.はISOの認定を受けている。

NQA マークの使用ガイド(National Quality Assurance)に「NQAに認証された組織の皆様は、NQA Certification mark(以下、「NQAマーク」と言います)*1とNQA Registration mark(以下、「登録マーク」と言います)*2をともに使用することができます。両マークの使用については以降に掲げる規定があります。特に「登録マーク」には英国認定機関(UKAS)等のロゴを含んでいるため、使用の際にはより厳格な制約を受けます。」と書かれている。

沈没したタンカー「プリンセス・エンプレス」号(MT Princess Empress)を検査した検査会社がOrient Register of Shipping, Inc.であるのなら英国認定機関(UKAS)はどのような対応を取るのだろうか?

上記のサイトに「Princess Empress」が記載されているので高い確率でOrient Register of Shipping, Inc.は「Orient Ship Registry whose accreditation as a “local classification society” had been canceled over corruption issues.」で間違いないと思う。

‘Seaworthiness checks of Phl vessels a sham’ 03/21/23 (Daily Tribune )

By Ma. Isabel Ongpin

A high-ranking official of the Maritime Industry Authority, or Marina, admitted

Monday to Daily Tribune that they lack the manpower to do regular and continuing

checks on the seaworthiness of all vessels plying Philippine waters.

“Sadly, we lack engineers to survey domestic ships. We are really, really

undermanned,” the Marina official told this paper after being assured anonymity.

The agency held a press briefing at its headquarters in Port Area, Manila

yesterday on the sunken MT Princess Empress which San Miguel Corporation

reportedly chartered to ferry 900,000 liters of oil.

Republic Act 9295, a law promoting the development of Philippine domestic

shipping, handed Marina the authority to register vessels, issue Certificates of

Public Convenience, and accredit domestic shipping operators.

In keeping the mandate, the Marina official said beyond handing CPCs, the

agency’s engineers play a critical role in checking continuously that the

vessels maintain their seaworthiness.

Marina has an automatic allocation of P25 million each year for the enhancement

of domestic shipping, including payment for the engineers, which it has not been

receiving since 2020, the official said.

Many Marina workers are on job-order contracts, the source from Marina added on

the sidelines of the press briefing.

Also on Monday, former Marina chief Vice Admiral Robert Empedrad confirmed that

MT Princess Empress was classified as an oil tanker by Orient Ship Registry

whose accreditation as a “local classification society” had been canceled over

corruption issues.

Rampant corruption

Empedrad said bribery had been rampant in classifying domestic vessels so he

deferred the accreditation of all classification societies during his time after

they were canceled by his predecessor at Marina.

Orient Registry “failed to comply with standards of our Marina Circular,”

Empedrad said, adding that Marina took on the job of doing the actual

inspection.

“We saw the need (for Marina to do the inspections) because it’s all about

making money (for the classification societies) and they were not doing actual

inspections,” he said in Filipino.

“That’s why so many ships were sinking, burning and passengers dying,” he added.

Along with other classifying societies, Orient Ship Registry filed an appeal for

their reinstatement during the last quarter of 2022, according to Marina

sources.

During the press briefing, Marina’s spokesperson, Atty. Sharon Aledo, revealed

that the agency’s mother unit, the Department of Transportation, is already

investigating whether the vessel’s CPC had been faked.

“If proven that the owner of the MT Princess Empress indeed falsified the CPC

documents, then a fine against them will be imposed, or their entire CPC can be

revoked. But as of now, the focus is on the containment of the oil spill,” she

said.

Aledo said RDC Reield Marine Services, the owner of MT Princess Empress, was

suspended from operating since 17 March.

Over the weekend, Justice Secretary Jesus Crispin “Boying” Remulla said they are

investigating possible lapses by Marina and the PCG for allowing the MT Princess

Empress to sail at least nine times reportedly without a CPC.

Remulla added that the National Bureau of Investigation is also looking at the

possibility that the big insurance paid for the ship and its cargo of oil may

have something to do with its sinking.

Aledo maintained Marina is cooperating with the DoJ probe.

Meanwhile, PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo said Monday they are also

opening the agency to the DoJ probe after the Coast Guard presented the CPC of

the vessel whose authenticity was later questioned.

Marina is also an attached agency of the DoTr.

“We have also a separate investigation, but we will let other investigating

bodies probe,” Balilo said. “We are open to any investigation that will be

undertaken.”

The supposed signatory in the CPC, Marina National Capital Region chief Mark

Anthony Pascua, has denied he signed the document, noting that his first name

was even misspelled.

Ecological damage

Pascua added that he was out of the country when the CPC was supposedly signed.

He also pointed out that he was never the director of Marina’s franchising

department as stated in the CPC.

Experts warned of massive ecological damage arising from the oil spill,

including ill effects on around 24,000 hectares of coral reef.

Environmental groups, like the Protect Verde Island Passages, earlier demanded

accountability from both the ship operator and San Miguel for chartering it to

ferry oil without checking its credentials.

Over the weekend, an eight-man team from the United States arrived to help the

Philippine Coast Guard and the Japanese Coast Guard in cleaning up the vast

amount of oil seeping from the vessel.

地中海で運航されているクック諸島船籍、  パラオ籍船、

パラオ籍船、 シエラレオネ籍船、

シエラレオネ籍船、 トーゴ籍船に登録されている船舶をターゲットにして船舶検査が行われるそうだ。これらの国籍の海運局は船主からお金さえ受け取れば、他の国籍の海運局が受け入れない船でも登録すると書かれている。これらの船籍船舶は危険で運航されるべきでないITFコーディネーターは言っている。データによると2年間でこれらの船籍に登録された100隻以上の船が放置されたそうだ。

トーゴ籍船に登録されている船舶をターゲットにして船舶検査が行われるそうだ。これらの国籍の海運局は船主からお金さえ受け取れば、他の国籍の海運局が受け入れない船でも登録すると書かれている。これらの船籍船舶は危険で運航されるべきでないITFコーディネーターは言っている。データによると2年間でこれらの船籍に登録された100隻以上の船が放置されたそうだ。

日本だと シエラレオネ籍船、

シエラレオネ籍船、 トーゴ籍船に登録されている船舶が日本に頻繁に入港している。個人的には問題のある船は多いと思うが、

残念ながら日本のPSC(国土交通省職員)の検査は厳しくないので、出港停止命令はあまり受けないのが現状だと思う。

トーゴ籍船に登録されている船舶が日本に頻繁に入港している。個人的には問題のある船は多いと思うが、

残念ながら日本のPSC(国土交通省職員)の検査は厳しくないので、出港停止命令はあまり受けないのが現状だと思う。

ITF to target unsafe shipping by four 'worst' flags 03/20/23 (NAUTILUS FEDERATION)

Jordan Detains Egyptian Cargo Ship Accusing it of Damaging Coral Reef 09/14/22(THE MARITIME EXECUTIVE)

ITF inspector Assaf Hadar led an inspection last year that resulted in the detention of the Sierra Leone-flagged general cargo vessel Kassandra. It was detained for 23 days by Israel's Port State Control in Haifa after 46 structural, navigation, fire safety and crew welfare defects were discovered. Image: Babur Halulu

Jordanian officials have ordered an Egyptian-owned cargo ship to be detained at the port of Aqaba after the vessel grounded in the country’s marine reserve park. It is the second vessel in two months to cause damage to the reserve area with the Jordanian Maritime Authority reporting it is investigating the repeat occurrence of a vessel traveling outside the channel.

The Lotus, an 8,500 dwt general cargo ship was entering the port at 6:50 a.m. local time on Tuesday, September 13 when it grounded in the marine reserve. The preservation area, a prime location for tourists and divers, makes up about half the 16-mile coastline and lies near the entrance to Jordan’s only seaport.

The Jordanian Royal Navy assisted in removing the 356-foot vessel which is registered in Palau from the reef and escorted the ship to the dock in Aqaba for an inspection. The staff of the Jordanian Maritime Authority boarded the vessel to assess the situation. The head of the port authority told local media that they were “taking a measure to prevent the ship from traveling until the investigation is completed.”

The vessel was reported to be arriving empty with its AIS signal showing it was coming from Somalia. It was expected to load a cargo of potash at the fertilizer pier.

Noaman Al-Saifi, head of the Maritime Authority made an official statement reporting that they were sending divers to inspect the coral reef. “It's too early to talk about damages, if there are damages,” he was quoted as saying by state media. Later in the day, however, the state-owned Al-Mamlaka TV was reporting that there is substantial damage to the reef.

In August, Jordanian authorities detained another Egyptian-run vessel, the Flower of the Sea, accusing the cargo ship of having spilled 11 tons of fuel oil in the same area. Jordanian media reports that both vessels are operated by Sea Gate Management with the Flower of the Sea having a history of detentions and deficiencies in prior port state inspections.

The 10,500 dwt vessel, also registered in Palau, was reported to have contaminated a section of the marine reserve on August 14 with the spill later washing up on Jordanian beaches and spreading to the Egyptian side of the Gulf of Aqaba. The case was referred to Jordanian prosecutors later in August.

Inspectors from the International Transport Workers' Federation (ITF), seafarers' unions and French port authorities will be targeting ships flagged to the Cook Islands, Palau, Sierra Leone, and Togo for safety, maintenance and seafarer welfare inspections in the coming eight weeks.

The operation will take place across the Mediterranean Sea. It follows new analysis showing the four flag of convenience registries were responsible for 33 cases of crew abandonment over the past three years. These affecting more than a hundred seafarers, leaving many without pay, food, water, or a way to get home.

The ITF also needed to recover more than US$5.5 million in unpaid wages for seafarers from companies using these four flags.

European Port State Control enforcement agencies issued 5,203 deficiencies or detentions during the same period.

'Substandard shipping in the Mediterranean Sea is driving down seafarers' wages and conditions, its endangering the lives of crew and risking our environment,' ITF Inspectorate Coordinator Steve Trowsdale said.

'These flags take money from shipowners to register ships that other countries wouldn't touch. Many are old vessels and are poorly maintained by their owners. Many of these ships are dangerous and should not be trading.'

'These are now the worst flags operating in the Mediterranean Sea,' said Seddik Berrama, general secretary of Algeria's transport union FNTT and ITF vice president for the Arab World region.

'The world's major Port State Control agency groupings have said these flags are not quality. They have said they are high- or very-high risk. That is unacceptable for crew safety just as it is unacceptable for those of us who rely on a clean sea, like our port communities here in Algeria.'

'Our goal is to expose the substandard shipping examples that we see regularly in our ports. If we are able to spread word of the abuses experienced by crew onboard, which are too often ignored by these flags, then we will send a strong message that substandard shipping is unacceptable.'

Vessels registered to the Cook Islands, Palau, Sierra Leone and Togo targeted in Med substandard shipping crackdown 03/17/23 (Splash.247.com)

Sam Chambers

Up to 1,000 ships flagged to the Cook Islands, Palau, Sierra Leone, and Togo will be targeted for safety, maintenance and seafarer welfare inspections across the Mediterranean Sea in the coming eight weeks by an army of inspectors from the International Transport Workers’ Federation (ITF), seafarers’ unions and port authorities.

“Substandard shipping in the Mediterranean Sea is driving down seafarers’ wages and conditions, it’s endangering the lives of crew and risking our environment,” said ITF inspectorate coordinator Steve Trowsdale.

“These flags take money from shipowners to register ships that other countries wouldn’t touch. Many are old vessels and are poorly maintained by their owners. Many of these ships are dangerous and should not be trading,” he said.

The blitz comes off the back of new analysis showing the four flags of convenience registries together accounted for more than 100 crew abandoned in the last two years, with millions of dollars wages not paid to crew by the flags’ shipowners that the ITF then had to recover on seafarers’ behalf.

The ITF inspectors’ efforts will be bolstered in France by the country’s Port State Control agencies, which are organised regionally.

汚れたイメージをふり払おうとしているパナマ (日本船主責任相互保険組合)

− O号のISM証書問題に関する論争を経てパナマ政府は検査代行機関をどのように監督するかという難しい問題に直面している −

(2001年7月31日付ロイズリストより)

< O号事件の概要 >

O号という老齢パナマ籍クルーザーが、

Panama海事局が認可した会社の発行するISM証書をもっていたにもかかわらず、35個所の欠陥リストをかかえて、運航していたことが判明した。2001年7月2日、O号は、イギリスの港湾局により、出港停止処分を受け、突然、司法当局により検挙されたという事件。

--------------------------------------------------------------------------------

パナマ海事局は、O号事件の再発を防ごうと、世界各地の公認検査代行機関を監査しようとしている。

英国のドーバー港でクルーズ船O号が拘束検挙されたことにより、パナマの検査代行機関が野放しでろくに監督されていないという事実を白日の下にさらす結果となった。

O号はパナマ海事局が公認した

Panama Register Corporationという会社が発行した

ISM証書を所持していた。

ISM証書を発行する権限を有する公認代行機関として、ウェブサイトに掲載されているにもかかわらず、パナマ海事局は去年の4月にその権限を剥奪したと主張している。

ISM証書の発行権限があろうがなかろうが、証書は発行されるべきではなかった。品質管理プログラムでそのような過ちは防止すべきであった。

「ほとんどの船籍国は世界中に展開する全船舶を検査する能力を有してはいない。」「それゆえに、それらの船籍国は検査権限を民間会社に委託するのである。」「これらの会社が実行する検査、監督の密度は委託元の船籍国によって異なるのである。しかし、ひとつ確かなことがある。検査代行機関に対する監督は品質管理保証の一環なのである」と元パナマ海事局の職員で今は競合する船籍国の職員として働いている人が証言している。

現行の手続き体系の下では、海事局は

船級協会や検査代行機関が発行した証書についての報告書及びサーベイヤーの検査報告を受け取ることとなる。その手続きはIMOの書類の中で定められている。しかし、それは常にガイドラインであって強制力のあるものではない。

今年始め、

数海運国の認証印のある大量の偽造船員免状が発見されたが、これによって

検査代行機関は十分な監視を受けていないのではないかとの非難がますます 高まることとなった。

フィリピンからの新聞報道によれば、マニラの2つの非公認会社が1日に200件ないし300件免状申請を処理していたという。その一つ、

Maritime Services Inc.は、10%の市場シェアを持っていたといわれている。パナマ海事局長、

Jerry Salazar氏は、調査団をマニラに派遣したが、既に、会社のオフィスは蛻の殻であった。

評判の良い法律事務所では、公然たる汚職というのは決して一般的なものではない。「この種の報告書は誇張されている。」とパナマの

De Castro & Robles法律事務所の海上弁護士、

Cesar Escobar氏は言っている。「もし、誰かが賄賂を持って役所にやってきたら、はたして法に反する不正を犯す誘惑にかられる役人が一人もいない国があろうか?」

Escobar氏の主張によると、検査規準もまた問題である。「監督を強化すべきだ。」と

Escobar氏は言った。「私たちはその圧力を強化しなければならない。パナマは海運産業にサービスを供給する立場にある。パナマは、海運業サービスが国家財政に貢献しているので、検査規準を維持することに大きな関心を持っている。」

スキャンダルがあらわになったとき、海上弁護士は依頼人に諸説明をする責任があると

Escobar氏は指摘している。

便宜置籍船の評判が落ちた場合、それは置籍船の減少という商売上の損失になって しまうのだ。このスキャンダルがパナマ海事局のイメージを著しく傷つけて以来、パナマ置籍申請の照会が50%も減少したと一人で法律事務所を経営している

Ruben J. Levy弁護士は報告している。

「私は、言うべき前向きなことがないときには、船主には話しかけるのをなるべく避けることにしている。」と

Escobar氏は言った。

「パナマ政府は本当に海事行政のことがわかっていないし、担当官吏は公衆がこの問題にどのくらい敏感であるかを理解していないように感じられる。海事局は混乱の極に達している。担当官吏達は、自分達がどのように大きな損害を引き起こしているかを知らない;彼等はパナマの収益源をめちゃめちゃにしているのだ。」

Escobar氏はまた、スキャンダルが白日の下にさらされたことによって、便宜置籍引受商売が顕著に減少している事実を報告している。「現在の顧客よりも将来パナマ置籍を利用している潜在的顧客に対する影響の方が大きいと考えている」と同氏は述べている。

海事法律協会の会長である、

Juan Felipe Pittyは、海事局が決然とした行動をとるよう促した。

「私たちは、30日以内に徹底的な調査が行われることを期待している。」「たとえ、結果としてパナマの船舶検査行政を代行する会社やサーベイヤーの認可を取り消すということになろうとも、違反を犯した個人と法人の全員に見せしめとしての処分を期待する。」と

Pitty会長は言明した。

「海事当局はこれら一連のスキャンダルを便宜置籍制度を攻撃する機会を待っていた反政府勢力にそのチャンスを与える絶好の機会としてはならない。反政府勢力が舌なめずりしている様子が手にとるようにわかる。」と。

「パナマ当局とパナマ当局が監督している便宜置籍制度は多数の船籍登録を誘致するのに大成功を収めてきた。昨年この世界最大の便宜置籍制度は、実際に第二の便宜置籍国リベリアに大きく水をあけた。

「過去5年間に亘って、パナマ海事当局は繰り返しもはや便宜置籍国の悪い評判は過去のものとなった。」と強調していたが、一部の代行業者にはこのメッセージは届いていなかったようだ。

以上

<日本船主責任相互保険組合>

船籍偽装、大阪の海運業者を書類送検 北朝鮮から韓国に砂運搬 02/22/07(産経新聞)

北朝鮮から韓国に砂を運ぶ事業に参加するため海運業者が船籍を偽装したとされる事件で、大阪海上保安監部は22日、公正証書原本不実記載などの疑いで大阪市港区の業者を書類送検した。

調べでは、業者は日本船籍を持つ砂利運搬船(282トン)をパナマの会社に売ったのに、船籍を抹消せず虚偽の登記申請をした疑い。

同保安監部によると、同運搬船は平成16年から約2年間、北朝鮮・海州から韓国・仁川に砂利を運んでいた。

18年8月に福岡海上保安部による立ち入り検査で、長崎県佐世保市の業者の船籍偽装が発覚。その後、同保安監部の調べで大阪市の業者による偽装も明らかになった。佐世保市の業者は今月19日、船舶法違反などの疑いで既に書類送検されており、海上保安庁はさらに捜査を進めている。

日本が提案した

IMO(国際海事機関)加盟国監査

により2006年9月から監査を開始する予定である。

現時点では「任意」である。サブスタンダード船の排除が目的であり、結果として達成できる

のであれば、この方法でも良いだろう。ただ、

PSCの検査方法

に関して改善する点がある。日本のPSCからISMを理解した上での不備の指摘を

考えてもらいたい。ISMを理解し、マニュアル通りに点検や保守が行われていれば、

問題が起きないケースの場合、ISMの不備と不備項目の両方を指摘するべきだ。

「近年中古船として海外に売船された旧日本籍内航貨物船がカンボジア、ベリーズ等の国旗を

掲げた便宜置籍船として、「金属くず」積荷運搬を目的にお台場ライナーふ頭にほぼ定常的に入港し

ています。これらの船舶の多くは条約規則の大部分が適用されない国内トン数500t未満の一般貨物船

でその堪航性や乗組員の技量は十分なレベルとは言い難く、船舶の保守の状態も悪いため、PSCの

積極的な監督による強い是正勧告、指導を行っています。」(東京運輸支局のHPより)

HPや書類では国土交通省や運輸支局は問題を認識していることがわかります。しかし、問題は問題を理解しているにもかかわらず、

検査がやはり甘いことです。海外に売船された旧日本籍内航貨物船で「金属くず」積荷運搬を目的にやってくる外国船籍船は

東京に限らず、ほとんどがサブスタンダード船です。

東京運輸支局の情報に付け加えるなら、「条約規則の大部分が適用されない国内トン数500t未満の一般貨物船」は1994年7月18日以前にキールが

据え付けられた元内航船だけ。1994年7月18日以前にキールが据え付けられた内航船は国際トン数で500トンを超えると国際条約を

満足しなければならない。よって1994年7月18日以前にキールが据え付けられた内航船であった外国船籍船は

サブスタンダード船である可能性が非常に高い。

しかし、TOKYO MOUのHP

を見てもわかると思いますが、出港停止命令を受けているサブスタンダード船

は少ないのです。ここが矛盾点であり、重大な問題点なのです。

日本には、まだまだ、多くの

サブスタンダード船

が入港し、出港している。また、多くの

サブスタンダード船

は元日本国籍の内航船である。

日本のPSCは、内航船については熟知していると思うので、しっかりと検査し、

指摘すべき。そうでなければ、負のループは止められない。内航船の船主も

外売する気があれば、将来に備えて対応しておかないと、スクラップにするしかない

ことを自覚するようにもなるだろう。内航船主が対応すれば、将来の元日本籍

サブスタンダード船は減ることは間違いない。

内航海運の代替建造促進に向けた施策の検討状況について(説明資料)(資料4)2011年7月4日 海事局内航課(国土交通省)

を見つけました。

はっきり言って、国土交通省は同じ省内でも情報交換が出来ていないようです。つまり、時間とお金の浪費のようなことをしています。

「なぜ、日本から問題船が出港できるのか?」と

「PSC、サブスタンダード船と内航海運の未来」

を読んでも何が問題なのか理解できなければ国土交通省幹部職員のレベルは最終学歴に関係なく低い状態にあるのでしょう。

説明資料4の13ページ

にトルコ、インドネシア及びタイが「海外沿岸航行船代替プロジェクトに対する取り組み」として紹介されています。

外航船は国際条約に満足しているので、船級のコメントや航行に影響する機器の不備がなければ売船後、準備が出来れば2、3日で

国際航海が可能ですが、内航船は不可能です。これまでは国際条約違反ですが、

外国船舶監督官の検査

を逃れたり、外国船舶監督官

があまり来ない港や外国船舶監督官

が検査しない祝日や週末を選んで出港したケースが多くありました。また、問題があると容易に推測ができるにもかかわらず、

外国船舶監督官

が検査に行かなかったケースも多々あります。利益重視、自称「ブローカー」、

違反を知っているが検査なしで証書を発給する検査会社

を使う悪質なブローカーが存在するから、今までは「放置船問題」は存在しましたが大きな問題なく元内航船が国際航海できたのです。

まともに国際航海に必要とされるものを装備したら船の価格が跳ね上がることも理解しないまま、話を進めているのでしょう。

外国船舶監督官達の気分次第の指摘を満足するだけでは、安全に航行できる状態では

ありません。それとも、国土交通省が関与しているので外国船舶監督官達

にこれまで以上に見て見ぬふりをしろと裏で指示をだすのでしょうか??

関水康司氏 国際海事機関(IMO)海上安全部長がIMO事務局になる

のだからもっと模範になる行動を取るべきだと思います。こんな状態だから、国際会議で

「サブスタンダード船」

の撲滅と宣言しながら、「サブスタンダード船」

がなくならないのだと思います。

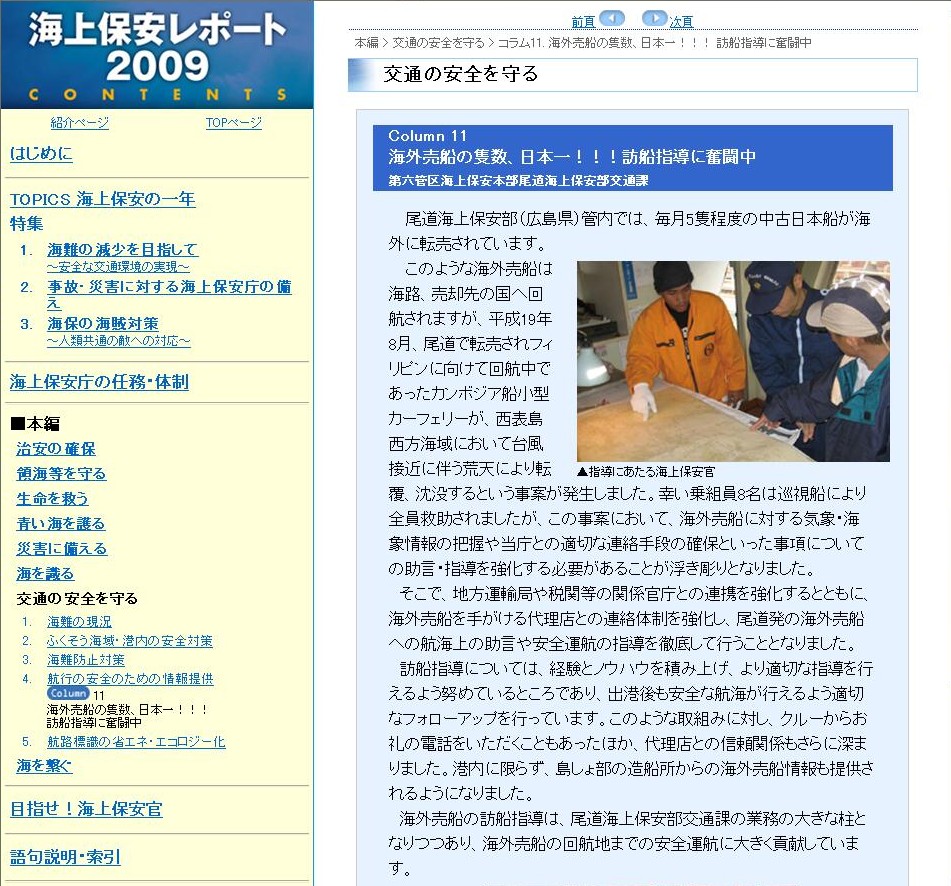

海外売船の隻数、日本一!!! 訪船指導に奮闘中

第六管区海上保安本部尾道海上保安部交通課

海上保安レポート 2009年版

Column 11

海外売船の隻数、日本一!!!

訪船指導に奮闘中

第六管区海上保安本部尾道海上保安部交通課

尾道海上保安部(広島県)管内では、毎月5隻程度の中古日本船が海外に転売されています。

このような海外売船は海路、売却先の国へ回航されますが、平成19年8月、尾道で転売されフィリピンに向けて回航中であったカンボジア船小型カーフェリーが、西表島西方海域において台風接近に伴う荒天により転覆、沈没するという事案が発生しました。幸い乗組員8名は巡視船により全員救助されましたが、この事案において、海外売船に対する気象・海象情報の把握や当庁との適切な連絡手段の確保といった事項についての助言・指導を強化する必要があることが浮き彫りとなりました。

そこで、地方運輸局や税関等の関係官庁との連携を強化するとともに、海外売船を手がける代理店との連絡体制を強化し、尾道発の海外売船への航海上の助言や安全運航の指導を徹底して行うこととなりました。

訪船指導については、経験とノウハウを積み上げ、より適切な指導を行えるよう努めているところであり、出港後も安全な航海が行えるよう適切なフォローアップを行っています。このような取組みに対し、クルーからお礼の電話をいただくこともあったほか、代理店との信頼関係もさらに深まりました。港内に限らず、島しょ部の造船所からの海外売船情報も提供されるようになりました。

海外売船の訪船指導は、尾道海上保安部交通課の業務の大きな柱となりつつあり、海外売船の回航地までの安全運航に大きく貢献しています。

海事局検査測度課、安全基準課、総務課外国船舶監督業務調整室が、

「船舶検査、船舶登録測度及び外国船舶監督業務並びにこれらに関連する基準の策定」について、

ISO9001を取得した。

パナマ籍などに船籍を偽装した疑いのある砂利運搬船

の事件では、国土交通省海運局も日本国籍である船舶が規則どおりに検査を受けているのか、

どのように日本籍船舶の管理をおこなうのか、もう一度考え直す必要が出てきた。

任意でIMOの監査を受けたようだが、今回のような問題を放置しておくわけには

いかないはずだ。(ISOの要求である問題に対する改善及び対処を満足する必要がある。)

日本のIMO関連条約実施体制をチェック IMO監査チームが監査実施へ (01/15/07 EICネット)

国際海事機関(IMO)と日本政府の合意により、「任意によるIMO加盟国監査スキーム」に基づく日本に対する監査が、2007年2月19日から26日まで実施されることになった。

このスキームに基づく監査は、船舶の国際基準遵守に向けた旗国(船籍がある国)政府による監督義務を強化するため、日本が創設を提案した監査制度。03年の第23回IMO総会で承認され、06年9月から監査が開始されている。

具体的には各加盟国の申込みにより監査が実施されることになっており、監査対象国を除いた他の加盟国が監査チームを結成し、監査対象国のIMO各条約(注1)実施体制をチェックする。

日本は06年3月にIMOに対し監査受入の申込みを行い、07年1月11日に監査実施に関する合意文書「協力のための覚書」をIMOと締結した。

(注1)監査の対象となる条約は、SOLAS条約(海上人命安全条約)、MARPOL条約(海洋汚染防止条約)、STCW条約(船員の訓練・資格証明・当直基準条約)、LL条約(満載喫水線に関する条約)、TONNAGE条約(船舶のトン数測度に関する条約)、COLREG条約(衝突予防のための国際規則に関する条約)。【国土交通省】

パナマ籍などに船籍を偽装した疑いのある砂利運搬船

の件が事実であれば、日本国籍を抹消していない船が国際条約を満足していない状態で国際航海に

従事したことになり、重大な不備となる。旗国によるインスペクションもおこなわれていないことになり、

はずかしい結果となりそうだ。例え、IMO加盟国監査スキームに基づく監査で担当者が日本国籍が

抹消されていない船舶が中国まで航海していた事実を知らなくとも、迅速に問題を伝え、対応策

を提案するべきだ。

話は元に戻るが、

旗国から検査の委任を受けているほとんどの検査会社

がISO9001またはISO9002を取得している。

しかしながら、サブスタンダード船に対して証書が発給されている。この事実については、

問題を知った上で発給される場合(報告書に問題点を記載しない)と検査官の能力が十分でないにも

関わらず、検査をおこなわさせる場合があるからと考えられる。この事実をPSCの検査を通して確認し、

どのような監査が問題点を見つけられる最善の方法かよく考えてほしい。

「『各国が自国の船をきちんと検査できるようになれば海難事故は減らせる』

(国交省海事局)として、新制度を提唱した。」と書いてある。

理論的には正しい。しかし、全ての国が技術面でなく、きちんと検査したい意思が

あるか疑問である。技術面で言えば、造船大国であり、海運国である日本のPSC(外国船舶監督官)

でさえ、問題を指摘できる人材は多いとは思えない。日本のPSC(外国船舶監督官)が知識及び

実務に問題が無いのであれば、少なくとも外国の検査人材に問題があるのであれば、

日本に入港してくる外国船舶に対しては問題を指摘し、問題点を是正するようにするべきだ。

耐震偽装と似た問題である。問題を指摘できる人材が少ないのが現実だろう。

国連機関、欠陥船根絶へ出張監査 日本提唱で攻め姿勢へ 01/19/04 (朝日新聞)

海難事故などの原因となる欠陥船をなくすため、国連の国際海事機関(IMO)が、今年から加盟国に出向いて、各国の検査制度を監査する取り組みを始める。外国船の検査は寄港国で実施していたが、日本近海で北朝鮮やロシア船の原油流出事故などが相次いだことから、日本の提唱で「攻めの姿勢」に転換。各国の検査体制をチェックすることで、欠陥船を放置させない体制づくりを整えたい考えだ。

新制度は、日本が中心となって昨年11月にロンドンで開かれたIMO総会に共同提案され、実施が決議された。

7月から始まる試験監査には、日本と共同提案した欧米諸国や韓国など約30カ国が参加予定。北朝鮮やロシアはIMOに加盟しているが、今回の試験監査への参加の意向は示していない。将来的には加盟国すべてを強制的に監査したい意向だ。

船舶の安全基準は、IMOが定めた海上人命安全条約(SOLAS条約)で定められており、基準を守らせるのは母国の責任だ。

日本の場合、この条約に沿って船舶安全法や国土交通省令で詳細な基準を明示し、自国船を定期検査している。一方、国内に寄港した外国船については、国土交通省が船舶安全検査(PSC)を実施、基準を満たさない場合は改善を命じる仕組みになっている。

しかし、老朽船や欠陥船は一向に減らない。97年に日本海で重油流出事故を起こしたロシアタンカーのナホトカ号は建造後26年たち、老朽化が著しかった。02年に茨城県沖で起きた北朝鮮貨物船の重油流出事故を契機に国交省が北朝鮮船へのPSCを強化した結果、貨客船の万景峰(マンギョンボン)号などで欠陥が相次いで見つかった。

このため、「各国が自国の船をきちんと検査できるようになれば海難事故は減らせる」(国交省海事局)として、新制度を提唱した。

以下省略 01/19/04 (朝日新聞)

上記の新しい制度は画期的に思える。しかし問題はあるのである。

「船舶の安全基準は、IMOが定めた海上人命安全条約(SOLAS条約)で定められており、基準を守らせるのは母国の責任だ。 」

は当然である。船舶の登録料、船員の海技免除発行費、検査を委任している

検査会社から収められる税金等の収入を国(旗国)は得ることができる。

海上人命安全条約(SOLAS条約)や他の条約を厳守するよりも収入を

優先するから問題が起きているのである。また、故意にこれらの国(旗国)を

利用する人間が存在するのである。利用している人間達にも制裁措置を

考えないと問題は解決しない。ある国(旗国)が制裁措置や厳しい対応を

されれば他の旗国に船舶を登録するだけである。日本エリアで代表的な例は、

他の旗国からカンボジア、そして

モンゴル籍に船舶を登録

している現象であろう。興味があれば国土交通省の

外国船舶監督(PSC)における処分船リスト

を見ていただければ、問題船が

モンゴル籍に変わっていることが分かると

思います。これが現状です。

「日本の場合、この条約に沿って船舶安全法や国土交通省令で詳細な基準を明示し、

自国船を定期検査している。一方、国内に寄港した外国船については、国土交通省が

船舶安全検査(PSC)を実施、基準を満たさない場合は改善を命じる仕組みになっている。」

と書かれている。世界中で対応が検討されているサブスタンダード船ほどでなく

とも、日本でもトン数のごまかし

参考資料

、検査を大目に見てもらうことがあるのである。だめなものは、だめと言わなければならない。

そして検査官の知識の向上が必要であろう。日本は

国土交通省が船舶安全検査(PSC)を実施していたが、出港停止命令を

出しても簡単に出港させることもあるので「しかし、老朽船や欠陥船は一向に減らない。」

と言う結果となるのである。老朽船や欠陥船で日本に入港しても、荷主や代理店が

が頼めば次港で修理と言う条件で出港を許可する。また、問題の一部しか

指摘せずに、また次の検査で指摘するような事をするから指摘された問題以外

を放置して入港してくるのである。

甘い検査を行い、問題を指摘しない場合、

他のエリアのPSCは6ヶ月間は欠陥船であっても検査できないのである。

本当に船舶安全検査(PSC)の効果を期待するのであれば、経験のある

検査官をPSCに任命するべきである。そして、荷主や代理店が頻繁に欠陥船を

扱っている場合は、頼まれても簡単に船を出港させるべきでない。

確信的にやっているからである。痛みを感じないと学ばないのである。

検査官の中には問題があるのを承知で証書を発行し、船舶安全検査(PSC)で

指摘されれば何とか逃げれる(出港できる)ように援助することもある。

違反見逃しを売りにして商売をしている検査会社

や検査官も存在するのである。

それを外国船舶監督官の中には旗国の検査官が了解したのでと他人に責任を

押し付け、出港を許可する場合もある。だから、問題船が減らないのである。

老朽船=問題船と考えているようであるが、古い船であっても定期的に保守、

点検され、修理されている船舶の状態は良い。

スクラップになる予定の船舶を購入して運行する場合や問題のために

転売された老朽船が問題なのである。これらの船舶は、一般的に言って、

酷い状態の船舶が多い。船舶検査も通らない船舶も多い。しかし、これらの

船舶に適切な検査も行わずに証書を発行させる検査会社が存在する。

外国船舶監督官が欠陥を見つけられない可能性が高いので、問題を指摘しない

検査会社や検査官もいる。

また、一般的に、旗国は安全検査を旗国による監査的な意味で実施するように

なっている場合があるが、これらの検査を行っていない旗国や

前回の検査レポートをコピーして検査を終了する検査官が存在し、問題の

解決になっていない。船舶が登録され、出港する前に旗国の安全検査を

実施するべきであるが、それが行われていない。その結果が、

日本から外国に売られた船舶が出港して回航途中に座礁する問題である。

検査を全く行わない又は、検査を適切に行わない国(旗国)に船舶を

登録し、税関の輸出許可を受けて出港の準備をするのである。

国土交通省も

これらの現状

を知っているのであれば、

このような事故

を防止する対策を考えるべきであろう。

国連機関(IMO)で提唱すると同時に出来ることである。

防止対策を行わずに、船舶が座礁して地方自治体や日本国民が被害を受け

た後に、旗国が悪いと非難するのであれば、考え方がおかしいと思う。

適切な検査を行わずに証書を発行する

検査会社

と手を組んでいる

日本の造船所

も存在する。虚偽内容を書いた書類を作成する行為まで及んでいる。

そのような造船所に一つは、客船も建造している。

これらの行為を組織的に行ったかは、

警察の捜査

で明らかになるかもしれないが、

警察の捜査も信用できない現状では旗国の監査はやらないよりはまし

程度のものでしかない。

そのような点にも注目して欠陥船根絶への活動に努力していただきたい。

また、日本周辺を航行する多くの

サブスタンダード船

の多くが、元日本国籍

で日本から輸出された事実にも注目しなければならないだろう。監査制度

を提唱するぐらいだから、これらの問題にも取組むと推測する。今後の活動

に注目した。モンゴル籍の例のように、言っていることとやっている事が

全く違う場合もあるのである。効果を上げるにはどのようにすべきか考えて

ほしい。今後の日本の外国船舶監督官の活動に反映されることを祈るのみである。

多くの

カンボジア船籍

や

モンゴル船籍

船は問題を抱えたまま日本に入港している。

これらについても日本の外国船舶監督官の活動に期待したい。

「国際海洋法に詳しい栗林忠男・慶応大名誉教授は『座礁船は海上の障害物で、船籍国には実質的な力がなく、

当然船主が撤去すべきだ。船主が応じなければ、政府がロシア政府に対し、船主に撤去を指導するよう粘り強く要請するしかない』と語る。」

栗林忠男・慶応大名誉教授のコメントが正しければ、なぜ、

PSC(外国船舶監督官:国交省)

は厳しい検査を行わないのか????

PSC(外国船舶監督官:国交省)

も「船籍国には実質的な力がない」と思うのであれば、なぜ、簡単に出港停止命令を出した

船舶を出港させるのか?問題の先送りである!

カリブ海の国セントビンセント・グレナディーン船籍の貨物船「JANE号」の問題は

国交省にも責任があると思う!

宮城・福島沖の貨物船座礁:撤去遅れに募る不安 冬季の作業難しく /福島 10/17/07(毎日新聞)

◇きょう半年、ホッキ漁控え地元は困惑

宮城、福島両県境沖で貨物船「JANE号」が座礁してから、17日で半年を迎える。油流出による漁業被害を招き、撤去作業は大幅にずれ込んだままで、船は現在も沖合に放置されている。撤去を担う米サルベージ会社は来月の作業再開を約束したが、海が荒れる冬季を控え、地元では「船体が放棄されるのでは」と不安も募っている。撤去や補償に向けた課題を探った。【豊田英夫、塚本弘毅、伊藤絵理子】

◆座礁続く

JANE号(4643トン)はカリブ海の国セントビンセント・グレナディーン船籍の貨物船で、船主はロシアの「プーリコム」社。石炭5284トンを運び、サハリンから相馬港へ向かう途中の4月17日未明、宮城県山元町の磯浜漁港付近の浅瀬に乗り上げた。

同船は燃料の重油など油66トンを積み、座礁直後から油膜が海面に広がった。第2管区海上保安本部は5月、船主側に対し、改正海洋汚染防止法に基づき初の船体撤去命令を出した。来年5月10日まで撤去しない場合、最高1000万円の罰金を科すことができる。

現在、油流出は止まったが、同保安本部は隔日で航空機と船艇を出動させ、船体状況と油流出の監視を続けている。

◆作業の遅れ

当初は7~8月にも船は撤去される予定だったが、事前の積み荷抜き取りにも手間取った。米サルベージ会社「タイタン社」は9月10日、「台風シーズンに入り作業を安全に継続できない」と作業中断を通告。福島、宮城両県知事などは連名で同日、早期撤去の要請書を同社に提出した。

地元のいらだちは頂点に達している。相馬双葉漁協は「きれいな海岸に、目の上のたんこぶだ。12~1月は低気圧で海上は荒れる。11月に来て撤去の準備調査をしても、本当の撤去はいつになるのか」と憤りを隠さない。宮城県漁業協同組合の山元支所も「12月上旬からは宮城県がブランド化を目指す『ホッキ貝』の収穫が始まるので心配」と訴えている。

同保安本部海上災害対策室は「必ず戻って来ると言うので信用するしかない。自然相手なので、状況をみて有効な手段をとってもらうほかない」と話し、同社に一任せざるを得ないのが現状だ。

◆漁業被害

油の流出は、当時最盛期だったコウナゴ漁を直撃した。地元漁協は現在、弁護士と相談しながら被害額の算定を進めており、オイルフェンス設置費なども含め両県で数億円に上るとみられる。

日本の港に入る100トン以上の船舶は「船主責任保険」(P&I保険)への加入が義務づけられている。JANE号の保険代理会社「コスモミューチュアル・ジャパン」(東京都港区)によると、保険でカバーできるのは最大約1400万ドル(約16億円)で、漁業補償には船主責任制限額の最大3億数千万円が充てられる予定。同社は「現状では保険ですべてまかなえるが、撤去の経費が今後増えると、補償に回す保険金が減る可能性もある。船主側が追加負担できるかは分からない」とし、先行きは不透明だ。

◆外交問題発展も

福島県は9月19日、外務省に対し、早期撤去と油の防除対策をロシア側に働きかけるよう要請した。同省欧州局ロシア課は「意向は在ロシア大使館を通じロシア政府に伝えた」としながらも、「ロシア側の反応は現段階でコメントできない」という。

国際海洋法に詳しい栗林忠男・慶応大名誉教授は「座礁船は海上の障害物で、船籍国には実質的な力がなく、当然船主が撤去すべきだ。船主が応じなければ、政府がロシア政府に対し、船主に撤去を指導するよう粘り強く要請するしかない」と語る。撤去がさらに遅れれば、外交上の圧力を求める声が高まりそう。

日本海沿岸に油濁被害を招いた97年のロシア船籍タンカー「ナホトカ号」油流出事故では、国や地方自治体、漁業関係者や観光業者などが、油濁損害賠償保障法(現・船舶油濁損害賠償保障法)に基づき、船主や保険会社を相手に提訴。随時和解が成立し、総額約261億円が支払われた。

IACS names and shames (Maritime Global NetのHPより)

IN an update on an initiative it started in 2003 to help improve the performance of flag states on the Paris Memorandum of Understanding (MOU) “blacklist” the International Association of Classification Societies has named four countries which have failed to make any progress. Algeria, Honduras, Libya and Syria are categorised as “flags contacted but where there is no progress”.

IACS says the programme was first introduced in response to the Cyprus Administration’s proactive efforts to improve its flag state performance.

The IACS scheme involves small groups of experts from the member societies of IACS working with the Flag States on enhanced survey programmes for ships entering into the register and for remedial work following Port State Control detentions. It is designed to provide lasting improvement in the status of the Flag State.

The scheme has now been extended to cover additional flag states which authorize IACS member societies and now find themselves on the Paris or Tokyo MOU black lists and those with high targeting points on the USCG’s PSC program.

An IACS statement says: “Port state detention statistics are an important quality indicator and by focusing on the problems that cause detentions the IACS initiative has raised safety levels by encouraging both owners and Flag States to focus on the key issues.”

It adds: “The latest statistics show that flags which have responded positively to the IACS proposal have made the biggest improvements in performance, in particular the Cyprus Flag which has continually improved and is now on the white list for both the Paris and Tokyo MOU’s, as well as Malta Flag which moved to the white list of the Paris MOU.

Azerbaijan, Belize, Cambodia and Cyprus are described as “flags which have responded positively to the IACS proposal” while Egypt, Morocco, Panama and Turkey have been contacted and improvement proposals are either under discussion or awaiting implementation.”

IACS says it is considering extending the scheme to about 10 more flag states.

関連記事のリンク集

IMO(国際海事機関)加盟国監査スキーム (国土交通省のHPより)

国連機関、欠陥船根絶へ出張監査 日本提唱で攻め姿勢へ (朝日新聞)

欠陥船根絶で監査制度試行 日本の提唱受けIMO (共同通信)

第2回パリMOU・東京MOU合同閣僚級会議の結果について (国土交通省のHPより)

(岩崎忠夫大臣政務官が代表として参加し、サブスタンダード船の排除に向けた我が国の決意を表明)

サブスタンダード船が生み出されないようにするための提案

多国籍・無国籍化との闘い まず現場の無法の実態把握を(海労ネットニュース 第7号)

不正はいろいろな組織で存在する!

リンク集

不正はどこにでも存在する!!

リンク先の情報については一切責任を負いかねますことを申し添えます。

リンク先の中には繋がらないものもあると思いますが、ご容赦ください。

不適切な検査:パナマ ビューロー

不適切な検査:パナマ ビューロー

カンボジア船籍船 MING GUANG(ミンクァン)★欠陥船根絶で監査制度試行

カンボジア船籍船 MING GUANG(ミンクァン)★欠陥船根絶で監査制度試行

カンボジア籍船

カンボジア籍船

トーゴ籍船

トーゴ籍船

モンゴル籍船

モンゴル籍船

シエラレオネ籍船

シエラレオネ籍船

ツバル船籍船

ツバル船籍船

フィジ籍船

フィジ籍船

ベリーズ籍船

ベリーズ籍船

ミクロネシア籍船

ミクロネシア籍船

パナマ船籍

パナマ船籍

カンボジア船籍船 AN FENG 8 IMO:9365726

カンボジア船籍船 AN FENG 8 IMO:9365726

フィリピンでの船舶による油流出事故

フィリピンでの船舶による油流出事故

ソーラー1(Solar 1)フィリピンで沈没!

ソーラー1(Solar 1)フィリピンで沈没!

韓国客船 Sewol沈没

韓国客船 Sewol沈没