日本でも、日立の北朝鮮貨物船の座礁事故をきっかけに、船舶の保険について注目を

集め始めた。自分の知っている範囲で保険会社や現状について説明します。

一般的に、多くの船はP&I(Protection & Indemnity)保険に入っています。これは

船主責任保険と日本では呼ばれています。リンクサイトを参考に見てください。

通常の船舶保険でカバーされない賠償責任をカバーします。カバーする範囲は、保険会社に

よって違いますが、船主責任保険が重要であることがわかります。ただ保険に加入していれば自動的に上限の最大金額まで支払われるわけではありません。

注意:船が船舶保険に加入していても保険の条件を満たさない状態で海難が起きた場合、保険金が支払われない可能性もある。

2003年12月に沈没したパナマ船籍のタグボート 「MARINA IRIS(マリナ アイリス)」が良い例である。

Unseaworthy Vessel Not Lost to 'Perils of the Sea' (International Law Office)

In Marina Offshore Pte Ltd v China Insurance Co (Singapore) Pte Ltd [2005] SGHC 238 the insurers of a vessel lost at sea denied liability on the grounds that a diversion from the vessel's recommended course constituted a breach of warranty. The Singapore High Court was also asked to consider whether the vessel was unseaworthy at the start of the voyage.

座礁し放置された船に多くの地方自治体は困っている。

北朝鮮籍船舶の日本への入港阻止と座礁放置船問題解決のため改正船舶油濁損害賠償保障法が改正された。問題は解決されると期待されたが、問題は改善されただけで、解決はされなかった。

過去のケースを見ると、日本政府に

海難残骸物除去条約の批准を求めるべきだと思う。

”座礁船”放置問題を追う 2015 02 11(Youtube)

ワールドビジネスサテライト,2/11,WBS経済事件簿,"座礁船"誰が撤去する?

海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約の発効について 平成19年5月22日

<問い合わせ先> 海事局総務課 海事保安・事故保障対策室 (内線43263) TEL 03-5253-8111(代表)(国土交通省)

本件会議が、5月14日~18日、ケニヤ(ナイロビ)において64ヶ国が参加して開催され、会議最終日(18日)に「海難残骸物の除去に関する国際条約」が採択された。

我が国からは、国土交通省海事局総務課海事保安・事故保障対策室織田課長補佐その他5名が会議に出席した。

採択された条約の概要は以下のとおり。

(1)目的

航行又は海洋環境に危険を生じる海難残骸物の迅速かつ効果的な除去及びそれに関連する費用の補償の支払いを確実にすること。

(2)内容

締約国が条約の適用水域(※1)にある海難残骸物(※2)を航行上又は海洋環境上危険と決定したときは、船舶所有者は海難残骸物を除去しなければならない。

※1 条約の適用水域とは、締約国の排他的経済水域及び領域(締約国が条約を領域に適用する決定をした場合に限る。)をいう。

※2 海難残骸物とは、海難により生じた船骸及び船舶から流出した物をいう。

船舶所有者が海難残骸物を除去しないときは、締約国は海難残骸物を除去することができる。

船舶所有者は、海難残骸物除去費用等を負担する。

締約国は、総トン数300トン以上の自国籍船及び自国に入港する船舶の船舶所有者に対して海難残骸物除去費用等を担保する保険を義務付ける。

海難残骸物除去費用等の請求者は、船舶所有者のみならず、保険会社に直接費用の請求をすることができる。

(3)発効要件

10カ国が批准した日の12ヶ月後に発効。

海難残骸物除去条約(Wreck Removal Convention)について (日本船主責任相互保険組合)

2007年5月18日、ナイロビ、ケニアで開催された国際海事機関(IMO)主催の外交会議において、2007年の海難残骸物の除去に関するナイロビ国際条約(海難残骸物除去条約−Wreck RemovalConvention)が採択されました。

その背景として、全世界で約1,300隻もの船舶が放置され、その数は増加傾向にあるとの報告もあり、これが沿岸国及び海運業界にとって深刻な問題となっていることがあげられます。

本条約は、こうした船舶の航行または海洋環境に危険を及ぼす海難残骸物を迅速かつ効果的に除去し、それに関連する費用負担を確実なものとするための国際的な法的枠組みを提供することを目的としています。

具体的には、海難残骸物を除去する義務を登録船主に課し、その義務が自発的に履行されない場合の締約国による代執行を認め、その費用負担を担保するための強制保険制度が導入されています。本条約の概要と関連条文は、以下のとおりです。

記

1.船主の義務−海難残骸物の除去

締約国が、条約の適用水域※1にある海難残骸物※2について、船舶の航行または海洋環境に危険を及ぼすと決定※3したときは、登録船主(船舶所有者)は海難残骸物を除去しなければならない※4。

※1 適用水域(第1条第1項)

締約国の排他的経済水域(EEZ)をいう。EEZを設定していない場合は、領海を超えてそれに接続する沿岸から200海里の区域をいう。即ち、領海は含まない。

ただし、締約国の任意により、領海内まで条約の適用範囲を拡大することが認められている(第3条第2項)。

※2 海難残骸物(第1条第4項)

船舶の衝突、座礁若しくは航行上の事故または船舶やその積荷に対し重大な損害を与え、若しくは与える切迫したおそれがあるものを「海難」といい、その海難による沈船または座礁した船舶またはその一部、並びに船舶から流出した物が「海難残骸物」である。

※3 危険の決定(第6条)

海難残骸物が航行上または海洋環境上危険を及ぼしているか決定する場合に、締約国が考慮すべき要素が定められている。具体的には、海難残骸物の種類、大きさ、構造、水深、潮流、交通量、積荷の性質等である。

※4 海難残骸物の除去を容易にする手段(第9条第2項)

「船舶所有者は、危険を及ぼしていると決定された海難残骸物を除去しなければならない」と規定されている。

2.船主の責任−海難残骸物の除去費用の負担(第10条)

船舶所有者は、海難残骸物の位置決定(第7条)、標示(第8条)、除去(第9条)の費用について厳格責任を負う。ただし、戦争行為、不可抗力的な性質を有する自然現象、損害をもたらすことを意図した第三者の行為、航行援助施設の維持に関する当局の過失によって生じた海難については免責される。また、責任制限に関しては、「船舶所有者は、適用のある国際または国内制度に基づき責任を制限できる権利に影響を与えるものではない」と規定されている。

3.締約国による措置・権限

本条約では、海難残骸物発生の報告の受領、危険の決定(上記※3ご参照)、除去の命令、及び実行(含、位置決定、表示)等の権限は、締約国である「影響を受ける国(沿岸国)※5」に帰属している。

すなわち、船長及び運航者※6は、遅滞なく沿岸国に「危険の決定」に必要な海難残骸物の正確な位置、種類・大きさ・構造、損害の状況・状態等を報告するよう求められる(第5条)。沿岸国が「危険の決定」を下したときは、船舶所有者が海難残骸物を除去しなければならない期限を設定したうえで、その旨船舶所有者へ通知しなければならない。船舶所有者がこの義務を履行しなかった場合は、沿岸国が船舶所有者の費用で除去することが認められている(第9条)。

※5 影響を受ける国(第1条第10項)

海難残骸物が自国の条約の適用水域に存在している国(即ち、沿岸国を意味する)をいう。

※6 船舶の運航者(第1条第9項)

船舶所有者及び船舶所有者から船舶運航の責任を引き受けた船舶管理者及び裸用船者等をいう。

4.強制保険と保険者への直接請求(第12条)

締約国は、300総トン以上の自国籍船及び自国に入港する船舶の船舶所有者に対して、1976年海事債権条約(その改正条約、即ち1996年議定書を含む)の制限額を限度として、上記2.の責任をカバーする保険への加入を義務付けている。締約国は、保険者が発行する金銭保証を裏付けとして、保険が効力を有していることを証する証書を交付し、本船に対して当該証書を備え置くよう求めている。また、本条約に基づく損害賠償請求は、船舶所有者のみならず、上記の保険者に対して直接行うことが認められている。

5.発効要件(第18条)

10カ国が批准した日の12ヵ月後に発効する。

Palau cancels sanctioned VLCC Young Yong's insurance certificate

Russian company Ingosstrakh is the insurance provider for the very large crude carrier Young Yong 11/14/2022 (Lloyd's List)

By Megawati Wijaya

PISR has also issued a certificate of insurance for other Djibouti-sanctioned vessels

A VERY large crude carrier sanctioned by the US that was deflagged by Djibouti early this month had its certificate of insurance cancelled by the Palau International Ship Registry.

The certificate of insurance carried by Young Yong (IMO: 9194127) was issued by the PISR office in Greece on July 19 and was due to expire on March 25, 2023, according to documents seen by Lloyd’s List.

However, in the wake of US sanctions issued against Young Yong and anothe 10 other vessels on November 3 for their links to Iranian and Venezuelan oil smuggling, PISR invalidated the vessel’s so-called Nairobi Wreck Removal Certificate on November 7.

Djibouti has not ratified the Nairobi Convention on the Removal of Wrecks so PISR issued the certificate on behalf of the African state, according to a source familiar with the situation.

The vessel’s registered owner named on the document is Technology Bright International Co Ltd, with a registered address of the Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, in the Marshall Islands.

Russian insurance firm Insgosstrakh issued Young Yong’s blue card on March 18. The insurance coverage period was between March 26 this year to March 25, 2023. It shows the same registered owner and address, according to the documents.

PISR does not have details about the ownership of Technology Bright International, according to a source familiar with the situation. “The issuance of certificate of insurance as well as the cancellation were both done on a request by an agency,” the person said.

The source familiar with the situation confirmed that PISR also issued the certificate of insurance for other Djibouti-sanctioned vessels, including panamax product tankers Bueno (IMO: 9282443), Bluefins (IMO: 9221657), Boceanica (IMO: 9267132) and B Luminosa (IMO: 9256016).

The certificates of insurance for these vessels have all been cancelled, the source familiar with the situation said.

PISR does not issue certificates of insurance for the other remaining sanctioned flags — Panama-flagged very large crude carriers Adisa (IMO: 9304667) and Nolan (IMO: 9179701), Panama-flagged aframax Zephyr I (IMO: 9255880), Liberia-flagged suezmax vessels Julia A (IMO: 9236353) and Lara I (IMO: 9231767), and Cook Islands-flagged aframax Rain Drop (IMO: 9233208).

As reported, flag registries of Djibouti, Panama, Liberia and the Cook Islands are handled by the Global Maritime Consultants Group, a ship registry agency headquartered in Cyprus.

GMCG declined to comment, citing non-disclosure agreements signed with clients. Ingosstrakh did not respond to several emails requesting comment.

The US Treasury Department sanctioned Young Yong and the 10 other vessels earlier this month for their links to Iranian and Venezuelan oil smuggling. Djibouti also suspended the flag registration because it found the vessel to have been “engaged in illegal actions”.

The other 10 vessels linked to the smuggling network are also likely to follow suit and be delisted by their respective flag registries.

The blue cards of all the vessels, also issued by Ingosstrakh, have been cancelled, but the Russian insurer has not issued any official letters to confirm the cancellation.

Once the flag registries receive official letters from the insurance company, the blacklisted vessels will be removed from their current respective registries, another source familiar with the situation told Lloyd’s List in the past week.

The Indonesian authorities, led by the Port Authority of Tanjung Balai Karimun, refloated Young Yong in the past week.

Indonesia will decide what to do with the 2m barrels of oil on board, which are controlled by Hong Kong-based East Wind Ship Management, once it gets clarity on its origin, Tanjung Balai Karimun port authority head Jon Kenedi said.

Subterfuge trades conducted by Young Yong and linked to Iran and Venezuela have been tracked since it was sold in mid-2021. It had been used for floating storage in international waters off eastern Malaysia and regularly shuttled to western Malaysia for ship-to-ship transfers.

Clarification – February 23, 2023

Following publication of this story on November 14, 2022, Palau International Ship Registry has clarified the details of the tanker Young Young’s insurance status following the issuance of US sanctions.

On July 19, 2022, PISR issued a Nairobi Wreck Removal Certificate valid until March 25, 2023, under the flag of Djibouti and Insurer Ingosstrakhh Insurance Company.

At the time of processing the NWRC, PISR followed the sanction vetting process and due diligence, and the vessel/owners were found clean of any sanctions lists.

While the NWRC was still valid, on November 4, 2022, PISR was notified by Ingosstrakhh Insurance Company that the vessel had been added to the Ofac list. PISR invalidated the NWRC certificate on November 7, 2022, and notified the Insurer and the Deputy Registrar’s office accordingly.

The headline of this story and some details have been amended accordingly based on the documentation provided to Lloyd’s List by PISR.

Is it going to be the end of abandoned vessels in UAE waters? 12/01/2021 (International Bar Association)

Jasmin Fichte

Fichte & Co Legal, Dubai

jasmin.fichte@fichtelegal.com

Shehab Mamdouh

Fichte & Co Legal, Dubai

shehab.mamdouh@fichtelegal.com

Recently, we have witnessed significant development in the United Arab Emirates (UAE) maritime industry. The UAE has acceded to two major international conventions, namely the 1996 Protocol on Limitation of Liability (the 'LLMC') and the 2001 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (the 'Bunker Convention'). Further, negotiations are continuing for the ratification of the 2007 Nairobi Convention on the Removal of Wrecks (the 'Nairobi Convention').

In this realm, the UAE maritime industry is still facing unsolved situations related to wrecks and abandoned vessels, whereby some of these vessels still have their crew on board. These vessels have been abandoned by the owners, or have been judicially arrested for ongoing litigation before the court.

To address these issues, the UAE Council of Ministers issued Resolution No 71 of 1 July 2021, regarding Marine Wreck and Non-Compliant Ships (the 'Resolution'). The Resolution came into force within two months from the date of enactment. Subsequently, it created the premises for speeding up the process of solving the issues of wrecks and abandoned ships.

What are the major implications of the Resolution?

The Resolution applies to all seagoing vessels of any type or size, regardless of power, tonnage capacity or purpose of navigation. The definition of a vessel also includes fixed or floating platforms. Conversely, the Resolution does not apply to warships and state-owned or operated vessels.

The salient points of the Resolution imply that all national and foreign vessels present in UAE waters or ports, or within the UAE exclusive economic zone, shall be subject to the regime imposed by the Resolution. The cases of non-compliance are strictly regulated, including situations in which the vessel is abandoned; anchored in unsigned areas; or where the owner failed to guarantee the ship's seaworthiness, is in arrears of the payment of wages, or is in default with the payment of towing, insurance or mooring.

Specifically, one central element of the Resolution is that all national and foreign vessels of over 300 GT hold a valid insurance policy or present financial security, such as a bank or financial institution guarantee. Article 4 specifically authorises ship agents and port authorities to verify and ensure that vessels hold a valid insurance policy or a financial guarantee. In the case of non-compliance, the respective vessel will be obliged to cover the cost of wreck removal. Furthermore, if the agent fails to verify the insurance requirements of the vessel, the agent will bear the liability of wreck removal.

Are any governance rules imposed by the Resolution?

On the governance side, the Resolution provides that a committee of five members will be established under the name of the 'Committee of Wrecks and Non-Compliant Ships'. The committee will act as an adviser to the Ministry of Energy and Infrastructure (the 'Ministry') in relation to necessary actions to be taken against the non-compliant or abandoned vessel. In severe cases, the Ministry will be authorised to either request or apply for a judicial sale of the non-compliant or abandoned vessel.

What are the benefits of the Resolution?

The main achievement of the Resolution is the protection and sustainable development of most of the codified environmental law principles, compliant with international standards, in the UAE and within the maritime zones in which the UAE exercises sovereign rights, such as the exclusive economic zone.

The Resolution safeguards seafarers' rights if an owner violates them by not paying their wages for a period of more than two months.

The Resolution permits the fast judicial sale of the non-compliant vessel. Prior to the Resolution, a similar remedy would have been obtained only after three to four years of litigation as only on completion of the litigation process would it have been possible to sell the vessel via a public auction.

However, granting the Ministry the power to request the competent court or authority to apply for the judicial sale, either before or during the process of litigation, will minimise the risk of wreck hazard and the abandoned vessel being disposed of only after a long period of time, with all advantages thereto.

Are there any differences and similarities between the Resolution and the Nairobi Convention?

Both instruments are mainly aimed at the common goal of environmental protection and generally apply to all types of vessels. Furthermore, both acknowledge the overall problematic and negative impact that wrecks create on the navigation and marine ecosystems. As such, both instruments impose the positive obligation that vessels possess sufficient financial security in the form of insurance policies or guarantees for vessels with a tonnage of 300 GT or more. In terms of scope of application, both apply in the territorial waters and exclusive economic zones.

In addition to what has been mentioned, compared with the Nairobi Convention, the Resolution expands the scope of the protection regime granted to seafarers and covers abandoned vessels.

In particular, it institutes a specific competency for the Port Authorities and for ship agents to verify the insurance policies of the vessels for:

-

the Port Authorities prior to permitting the vessels to enter the port's waters; and

-

the ship agents before engaging the vessels.

On the procedural side, what are the major powers granted to the UAE authorities?

According to Article 8, paragraph 4, in the situation of a non-compliant arrested vessel, the Ministry may request the arresting authority to serve a warning to the shipowner or operator of the vessel to correct the situation of the vessel and cover the expenses of the crew members to maintain the vessel's seaworthiness status. Furthermore, if the situation is not rectified following such a warning, the court may also order the arresting party to cover the required expenses, with the right to add such expenses to the claim raised against the vessel.

If notwithstanding the above, the ship remains a non-compliant vessel, the Ministry may request the court, or the arresting authority, to apply for a judicial sale at a public auction and deposit the sale price in the court treasury, after deducting all expenses and fees.

What would be the effect of the ratification of the Nairobi Convention on the Resolution?

Future ratification of the Nairobi Convention implies that specific UAE legislation will need to be adapted or enacted in line with the text of the convention. Thus, whereas the Resolution appears to have strong common areas that link it with the text of the Nairobi Convention, it is possible that post ratification, the current regime will need to be amended or even re-enacted.

This article aims to provide a summary and overview. Nevertheless, this topic has many open questions. If you wish to make some additions, discuss some points in detail or have any questions, feel free to contact the authors directly.

★開けない人はここをクリック

★開けない人はここをクリック

Nairobi Convention Gathers Pace in Palau 03/21/2015 (THE MARITIME EXECUTIVE)

Palau International Ship Registry (PISR) has received a high volume of applications from owners looking to have the correct documentation in place prior to the imminent entry into force of the Nairobi Wreck Removal Convention.

Marisabel Arauz Park, Palau International Ship Registry’s technical manager, said: “The high number of applications from owners wanting to be compliant before the convention’s entry into force on 14 April is indicative of the shipowning community’s increasing confidence in Palau as a reliable, responsible flag.

“Although we are a relatively new register, our fleet is expanding rapidly and we now have regional offices in 15 countries, including the USA (Houston), Panama, Germany, Greece, Cyprus, Russia, Nigeria, Egypt, Romania, Dubai, India Sri Lanka, Singapore, and China. PISR is now firmly established as one of the leading ship registries using state-of-the-art techniques and service standards. We certainly have the infrastructure in place to deal with the anticipated volume of WRC applications.”

PISR has set up web site www.palaushipregistry.com/nairobi-wrc-certificate to expedite the application process. Shipowners, managers and/or relevant parties who wish to apply for a certificate need to obtain the relevant ‘blue card’ from a Palau-approved P&I Club.

Similar to the way in which the Bunker Convention operates, PISR will issue a certificate within 24 hours on receipt of an insurer’s ‘blue card’, a valid Certificate of Registry and confirmation of payment. The fee for a PISR WRC certificate is US$270.00 although volume discounts are available.

“The cost of removing a wreck from territorial waters has long been a concern for all parties given that most states have had their own legal framework for dealing with casualties. The Nairobi Wreck Removal Convention establishes an international standard for hitherto complex, national-based rules,” Park added.

In January, the Panama Maritime Authority issued a ‘Merchant Marine Circular’ informing its members that Palau is one of three PMA-approved Administrations authorized to issue WRC certificates on its behalf.

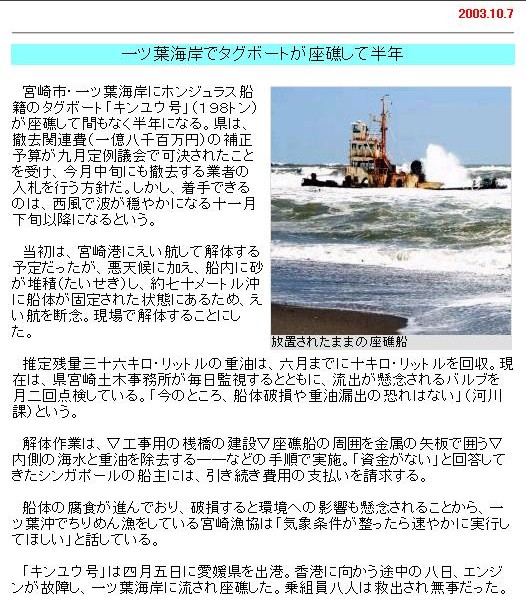

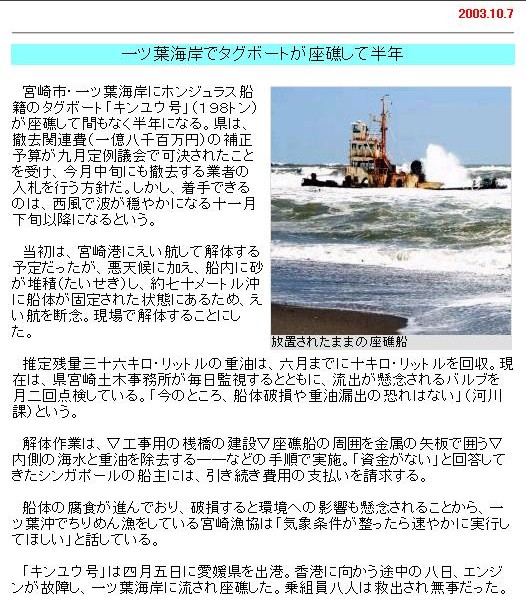

宮崎市の一ツ葉海岸沖でホンジュラス船籍のタグボートが

座礁した事故が座礁した事故で、県、市などが撤去問題を抱えた。船主が責任を取らないからである。

船主責任保険に入っていないので、補償が払えない。(払うつもりが無いから保険に加入しなかったと推測する。)

改正船舶油濁損害賠償保障法により船主責任保険が要求されるようになった。しかし

保障契約証明書は船舶に対するP&I保険が有効になっていなくとも発行される欠陥があり、宮崎市日南海岸沖の浅瀬で座礁した浚渫船は放置されたままである。

日本にはたくさんの外国の放置船

がある。これらの船舶の多くは、船主責任保険に加入していないので、放置された。ここで船主責任保険に未加入=座礁船の放置と思われ、船主責任保険への強制加入が解決策と誤解された。保険に掛かっていても青森県深浦町で座礁したカンボジア籍船

AN FENG 8, IMO:9365726のように放置されたままの船舶もある。日本政府に

海難残骸物除去条約の批准を求めるべきだと思う。

宮崎市にホンジュラス船籍のタブボート「キンユウ号」が座礁して間もなく半年(九州発 読売新聞より)

なぜ、このようなことが起きるのか?それは、日本に適切な制度が存在しないからだと思われた。しかし、これは間違いだった。

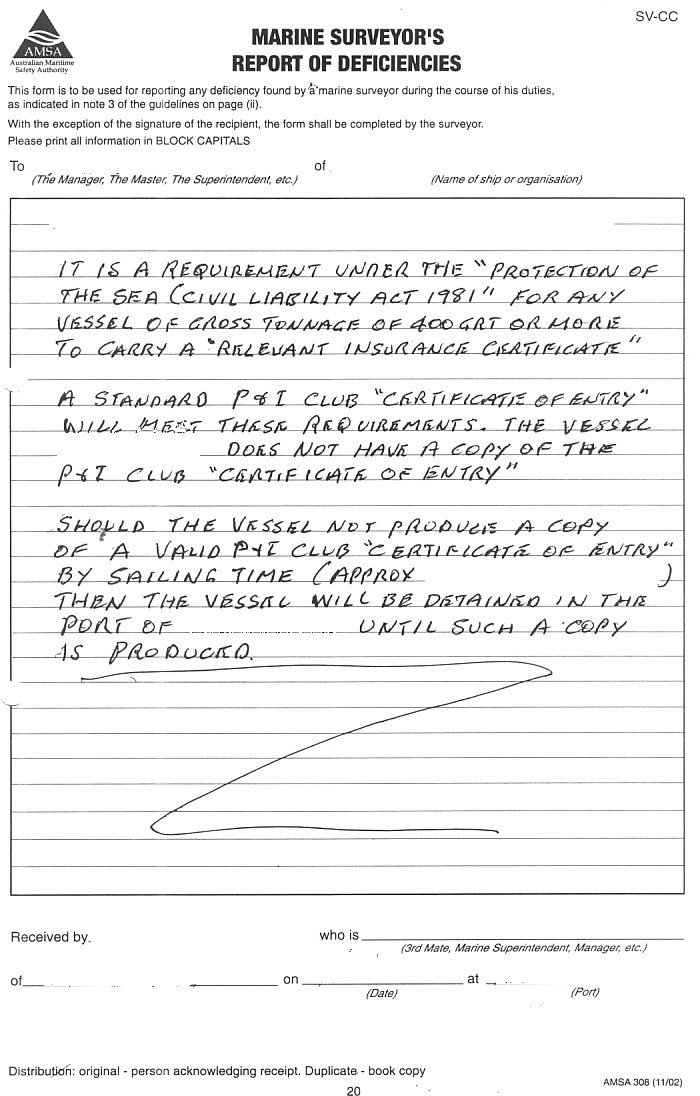

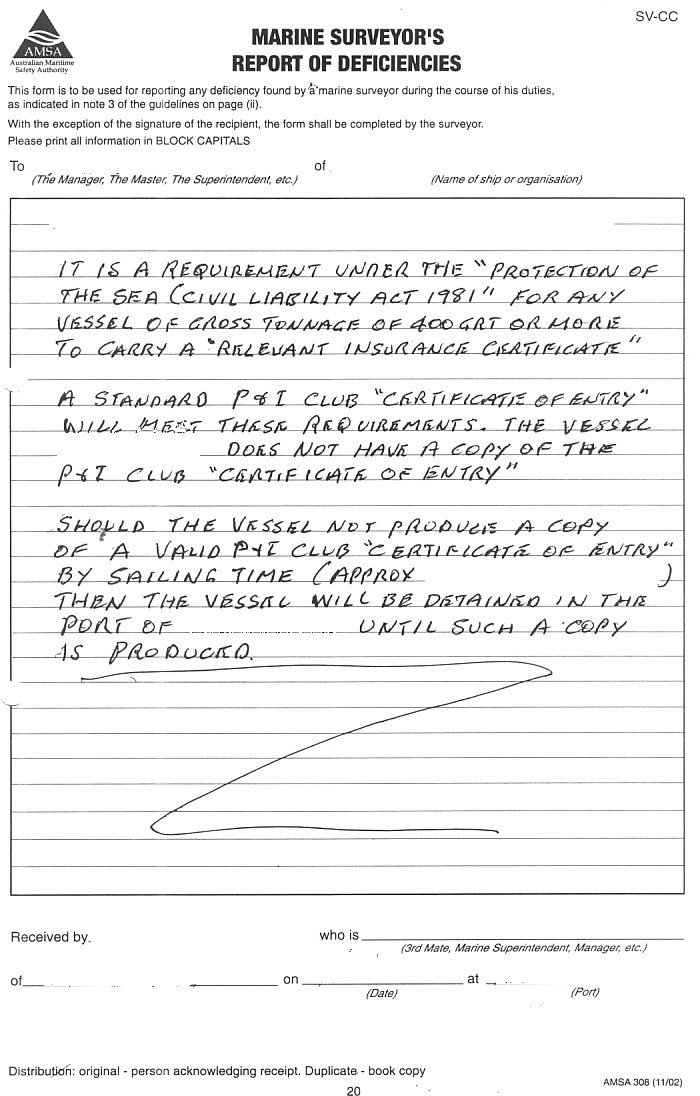

ある国の制度を紹介したい。オーストラリアの制度である。

UK P&I CLUBによると、オーストラリアでは、2001年4月6日以降、保険証明書を所持する

タンカーを除く総トン数400トン以上の船舶は、保険証明書を所持しなければならないと

書いています。この保険証明書の必要条件は:

-

1.船舶名

-

2.船主名

-

3.保険者名及び住所

-

4.保険開始日

-

5.保険てん補額(1976年責任制限条約の責任限度額以下でないこと)

この保険証明書は、ポート・ステート・コントロールの立入り検査やオーストラリア各港の

入出港の際に税関に提示しなければならないそうです。

AMSAのHPからの資料

オーストラリアの国内法により総トン数400トン以上の船舶に適用すると書いています。

AMSAとは、「Australian Maritime Safety Authority」のことです。

この制度が日本で始められていれば、日立港の被害も最小限となり、日本から輸出される中古船の

座礁事故の損害も最小限になったでしょう。少なくとも沖縄で座礁し放置されたモンゴル船籍船「TJ 88」は船主責任保険に未加入の状態で横浜から出港する事はなかった。

問題は、日本でオーストラリアのような制度が

制定されるかでしょう。多くの自治体が、「税関に書類を提出する時に保険証明書を添付する」制度の制定を働きかけるかでしょう。

経済協力開発機構では、次のようなことを表明しました。

日本も加盟国です。

Protocol of 1984 to amend the International Convention on Civil Liability for

Oil Pollution Damage, 1969 (CLC PROT 1984)にサインしている国は少ないです。

日本はサインしていないようです。

AMSAのサイトからのコピーです。

International Convention for Bunkers Liability

The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001 (Bunkers Convention) was adopted by an IMO Diplomatic Conference in March 2001. The Convention provides for shipowners to be strictly liable for fuel oil spills and requires them to carry compulsory insurance to cover any pollution damage following a fuel oil spill. In accordance with a commitment in the Government’s Oceans Policy, Australia was closely involved in the development of this Convention. The Convention will enter into force one year after the date on which it is accepted by 18 States, including five States each with ships whose combined gross tonnage is not less that 1 million gt. Australia signed the Convention, subject to ratification, on 23 September 2002.

Consultation with interested Commonwealth agencies and industry groups and the States/NT was completed during 2002, and in November 2002 the Australian Transport Council endorsed Australian adoption of the Convention.

Legislation to give effect to the Bunkers Convention in Australia is currently being prepared as part of the "Protection of the Sea" legislation package giving effect to IMO Conventions.

As an interim measure, AMSA has enacted legislation requiring ships entering Australian ports from 6 April 2001 to have documentation on board demonstrating that the ship has insurance coverage, at least to the limit of applicable international treaties.

下記は、

船主責任保険:P&I(Protection & Indemnity)に船舶が加入しているか、

AMSA(オーストラリアのPSCはAMSAの管轄)

がチェックした書類のコピーである。

座礁船や放置船で困っている自治体、困ったことがある自治体、心配している自治体は、国土交通省が

船舶油濁損害賠償保障法:2005年3月1日適用

を確認するために、オーストラリアのようなシステムを取るのか問合せをすべきである。。

国土交通省が本当に実行するのか?国連常任理事国を目指す国としては、これぐらいは実行すべきであろう。

オーストラリアで実際にAMSAがチェックしているのである。日本に出来ないことはない!!

放置座礁船対策 外航船舶へのPI保険加入を義務付け 海上安全環境部 (国土交通省 九州運輸局)

更新まで続く。

追記:運輸省から国土交通省になる前のものだと思うが、船主責任保険の加入の現状と

保険の加入のメリットが

今後の問題の中で触れられている。

船主責任保険の加入は、以前から認知されていたのだろう。船主責任保険の義務化の

適用が必要だ。

結果だけをみると船舶油濁損害賠償保障法による船主責任保険の義務化はざる法である事がわかった。

規制逃れ、巧みに使い分け ロシア船、「漁船」「貨物船」に--根室沖で(毎日新聞)

座礁、放置外国船対策 保険加入義務付け法案 揺れる地元、実効性疑問

東京新聞より

関連記事のリンク集

オーストラリアにおける新しい保険証書所持義務 UK P&I CLUBのHPより

船主責任保険 三井住友海上のHPより

航海保険 三井住友海上のHPより

ロシア極東の石油・船舶事情

経済協力開発機構

北の貨物船 安易な“食料援助”は慎め

外国座礁船 県が撤去 数千万円かけ行政代執行へ 宮崎

<入港禁止>繰り返しPSC指摘受けた船舶 国交省検討

船主保険未加入は入港拒否 放置船対策で法案提出へ

北朝鮮船の加入は2・8% 船主保険で国交省が調査

稚内港に入港するロシア船の8割が船主責任保険未加入

国交省、船舶保険義務化提案へ

鹿島港に整備不良の北朝鮮籍船 県が足止め、修理後に出港(常陽新聞ニュース、2003年4月3日)

リンク先の情報については一切責任を負いかねますことを申し添えます。

リンク先の中には繋がらないものもあると思いますが、ご容赦ください。

カンボジア籍船

カンボジア籍船

トーゴ籍船

トーゴ籍船

モンゴル籍船

モンゴル籍船

シエラレオネ籍船

シエラレオネ籍船

ツバル船籍船

ツバル船籍船

フィジ籍船

フィジ籍船

ベリーズ籍船

ベリーズ籍船

ミクロネシア籍船

ミクロネシア籍船

パナマ船籍

パナマ船籍

フィジ籍船

フィジ籍船

不適切な検査:パナマ ビューロー

不適切な検査:パナマ ビューロー

韓国客船 Sewol沈没

韓国客船 Sewol沈没

フィリピンでの船舶による油流出事故

フィリピンでの船舶による油流出事故

ソーラー1(Solar 1)フィリピンで沈没!

ソーラー1(Solar 1)フィリピンで沈没!

パナマ船籍の「マリナ アイリス」が沈没!

パナマ船籍の「マリナ アイリス」が沈没!

カンボジア籍船の海難

カンボジア籍船の海難

カンボジア船籍船 AN FENG 8

カンボジア船籍船 AN FENG 8

カンボジア船籍船 MING GUANG(ミンクァン)

カンボジア船籍船 MING GUANG(ミンクァン)