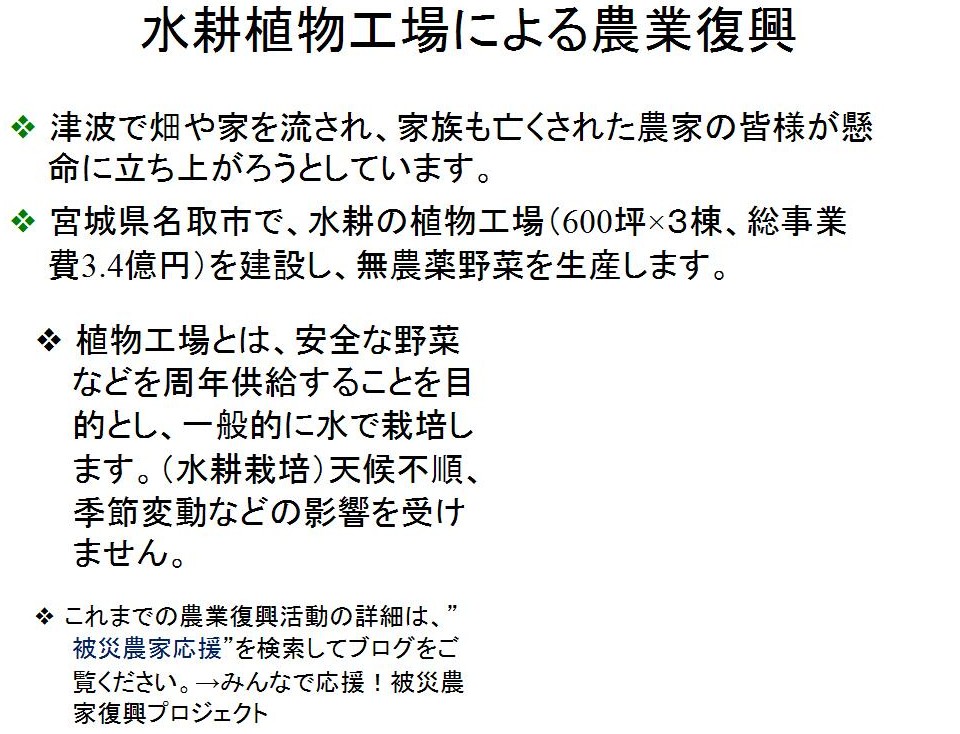

最近、企業の社会的責任と言う言葉を聞くようになった。企業の社会的責任とは どのような意味があるのか。英語ではCorporate Social Responsibility(CSR)と 表現されています。企業の社会的責任(CSR)は「社会」「環境」「経済」 「法律順守」「地域貢献」等を含みます。

ただ、儲ければ良いと良いとか、コストのために安全や環境を無視する企業は 企業の社会的責任を果たしていると言えないでしょう。

これだけ飛行機や船で飲酒に関係する問題が起きているのに飲酒に関して自己管理できないのは問題だと思う。

能力があっても、自己管理できない人材は必要以上に上にあげない方が良いと思う。

全日空は22日、30代の男性操縦士が乗務前の呼気検査でアルコールが検出され、19日早朝の運航便が遅延したと明らかにした。全日空グループでは昨年10月以降、パイロットの飲酒による運航便の遅延が相次いでいる。

同社によると、副操縦士は19日午前1時ごろ、宿泊先の神戸市のホテルで、いずれも350ミリリットルの缶ビール1本と酎ハイ半分程度を飲んだ。同6時過ぎに神戸空港に出勤した際、呼気1リットル中0.05ミリグラムのアルコールが検出された。副操縦士が乗務予定だった神戸発羽田便はパイロットを交代し、約1時間40分遅れて同8時44分に出発した。

同社は規定で、宿泊先での乗務24時間前以降の飲酒を禁じている。【花牟礼紀仁】

賃貸アパート大手「レオパレス21」(東京都中野区)の違法建築問題で、同社が2012年12月に建築基準法に違反する物件について検討していたことを示す社内文書の存在が21日、明らかになった。一連の違法建築問題について同社はこれまで「昨年、物件オーナーからの指摘で判明した」と説明していたが、6年前に問題を認識していた可能性がある。

この文書は、同社側から入手した共産党の宮本岳志議員が21日の衆院予算委員会で明らかにした。文書の内容は国土交通省も把握している。

文書は12年12月26日付で、賃貸借契約や物件の瑕疵(かし)を巡って物件オーナーから損害賠償を請求された訴訟の経緯などをまとめたもの。「一番の懸念は、現時点で『レオパレスが建築基準法違反』という記録が残ること」とし、「本裁判における当社の選択肢」という項目では「本裁判において、建築基準法違反という文言は記載されない」「本裁判にかかわった弁護士らにオーナーが相談した場合、高い確率で建物検査をアドバイスされる懸念あり」などと書かれている。

同社は昨年4月、自社ブランド「ゴールドネイル(GN)」シリーズなどで屋根裏などに延焼防止の仕切り壁が未設置だった問題を公表した。今回明らかになった文書の中で顧問弁護士の助言として「本裁判以降、GNの瑕疵について完全に蓋(ふた)をすることは不可能である」「1部上場企業でコンプライアンス順守を表明している以上、GNの修繕については今後プロジェクトを組んで対応すべきだ」といった記載もあった。

同社は取材に「この時点では担当者は物件の工法上、仕切り壁は必要ないと認識していた。昨年、別の物件の未設置を指摘され、再検討した結果、建築基準法に違反すると分かった」と説明している。【花牟礼紀仁】

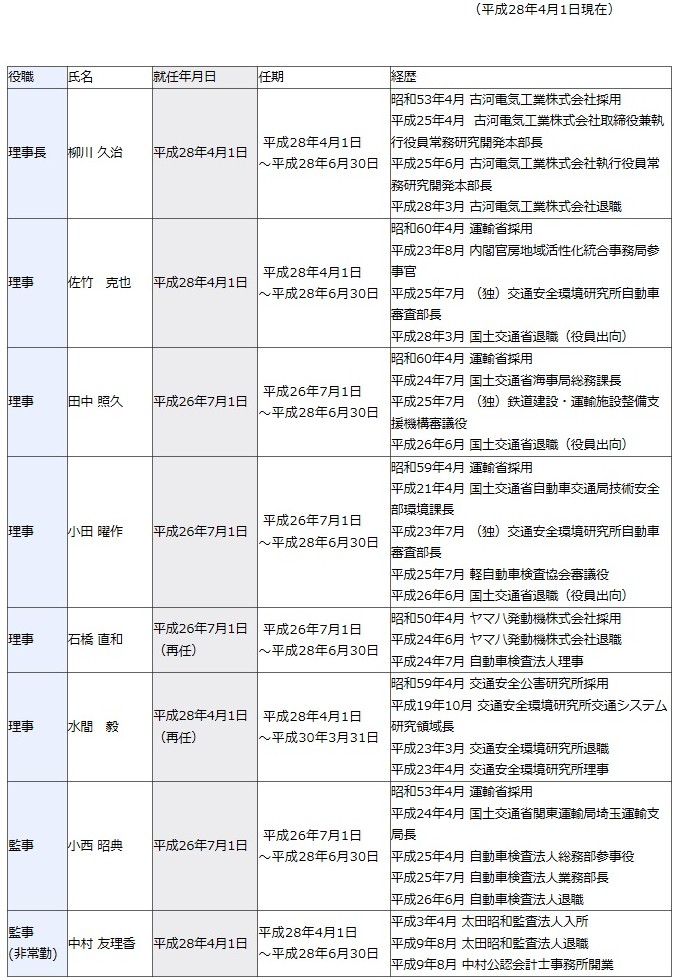

独立行政法人(総務省)のサイトには次のように書かれている。

独立行政法人日本学生支援機構には「独立行政法人」がついている。貸した奨学金の返済問題がある事はニュースやメディアで知っているが、回収の方法が適切とは思えない。もし回収の問題を改善、又は、解決したければ、奨学金の承認プロセスを改善や変更する、進学した学校別の卒業生の収入や返済状況のデータを分析して、専攻や学校次第で借りれる限度額を設定するなど対応すれば良いと思う。この事により一部の可能性やこれまでは奨学金を得られた学生が切捨てれるとは思うが、独立行政法人日本学生支援機構が不誠実な回収をやらなければ存続が難しい、又は、「(回収できなくなった)分は税金で補塡(ほてん)せざるを得なくなるため」と言うのであれば、仕方がない選択だと思う。

独立行政法人の業務運営は、主務大臣が与える目標に基づき各法人の自主性・自律性の下に行われるとともに、事後に主務大臣がその業務実績について評価を行い、業務・組織の見直しを図ることとされています。

総務省では、独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行っているほか、主務大臣による目標策定、業績評価が客観的かつ厳正に行われるよう、政府統一的な指針を定めています。また、総務省には政府唯一の第三者機関として独立行政法人評価制度委員会が設置されており、主務大臣による目標策定、評価や業務・組織の見直しをチェックし、必要に応じて意見を述べることとされています。

独立行政法人通則法(平成11年法律103号)(抄)

第2条

この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。

日本学生支援機構はこのような判断を行う前に奨学金を承認する基準やプロセスを変更するべきだったと思う。

奨学金の返還をめぐり、日本学生支援機構が保証人に半額の支払い義務しかないことを伝えずに全額を求めてきた問題で、機構は新年度から保証人になる人に伝える一方で、すでに返還中の保証人には伝えない方針を決めた。機構から知らされないまま返還を続ける保証人は延べ1200人を超える見通しだ。専門家は不公平だ、などと指摘している。

奨学金の場合、保証人(4親等以内の親族)は連帯保証人(親)と異なり、民法の「分別の利益」によって支払い義務が半分になる。朝日新聞は昨年11月、機構がその旨を説明しないまま保証人に全額請求し、応じなければ法的措置をとると伝えていたと報じた。これを受けて機構は、返還を終えた人や裁判で返還計画が確定した人を除いて、機構と協議して返還中の人などが分別の利益を主張した場合には減額に応じる方針を示した。

機構によると、減額される可能性があるのは、全額請求を受けた保証人のうち機構と協議して返還中の人と、督促に応じて返還中の人を合わせた延べ1353人。このうち分別の利益を主張して減額を認められたのは延べ75人で、残る9割超の延べ1278人は機構から知らされないまま全額分の返還を続けている。返還中に分別の利益を主張すれば、機構は減額に応じるとしている。

機構は公式ウェブサイトの「保証人について」の項目に分別の利益に関する説明を入れたほか、新年度から契約する保証人に契約時の書類などで説明することにした。返還中の保証人に直接伝えない理由について、遠藤勝裕理事長は「伝えれば事実上、半額を回収できなくなり、その分は税金で補塡(ほてん)せざるを得なくなるため」と話している。

内閣府消費者委員会で委員長を務めた河上正二・青山学院大法科大学院教授は「保証人に法知識がないことを利用して回収するのは不公正ではないか。また、一部の保証人にしか情報を提供しないことになり、不公平だ。公的な機関として適切とは言えない」と指摘する。(諸永裕司、大津智義)

車検を不正に通す見返りに現金を受け取ったとして、大阪府警が大阪府泉大津市の自動車整備会社「川上自動車鈑金塗装」の自動車検査員、本京春樹容疑者(33)を、加重収賄や虚偽有印公文書作成などの容疑で逮捕・送検していたことが、捜査関係者への取材で分かった。府警は、不正車検を依頼した側の自動車販売業者ら7人も同作成容疑などで逮捕。過去2年間で計約180台分の車検が、不正だったとみられる。

本京容疑者の勤務先は、同社が経営する国指定の民間車検場。検査員は道路運送車両法で「みなし公務員」となり、収賄罪の適用対象となる。

捜査関係者によると、本京容疑者は昨年、同府和泉市の自動車販売業「ピアレス」社長、石本和成容疑者(35)から依頼された乗用車2台について、保安基準に適合しているように装った虚偽の書類を近畿運輸局に提出。車検を通した見返りに、石本容疑者から計約8万円の賄賂を受け取った疑いが持たれている。

この2台は基準に合わない改造車だが、本京容疑者は整備や点検をせず、書類だけで車検を通す「ペーパー車検」で済ませていた。

他にも、販売業者ら6人が不正車検を依頼したとして、同作成などの容疑で逮捕され、改造車の一部の所有者も書類送検された。

昨年、大阪府内で開かれた自動車展示会で、車高を低くしたり、車幅を広げたりした改造車が集まっているのを捜査員が発見。内偵を進め、本京容疑者が車検に関わっていることを突き止めた。

一方、府警は21日にも、法人としての同社を道路運送車両法違反の疑いで書類送検する方針。【宮川佐知子】

◇整備費高額 不正、後絶たず

不正車検を依頼したとして逮捕された自動車販売業の石本容疑者は、客の要望に応じて改造する「カスタムカー」を売りにしていた。改造車は愛好家らに根強い人気があるが、車検を通すのは難しく、不正は後を絶たない。

大阪府内の中古車販売店によると、改造車でも基準に適合するように整備し直せば、車検を通すのは可能だ。ただ「通常より時間がかかるうえ、費用も高額になるため、大手の車検場では敬遠される」という。

石本容疑者もペーパー車検を引き受けてくれる業者を探す中で、自動車検査員の本京容疑者と知り合った。

国土交通省によると、2017年度、民間車検場約3万カ所のうち、ペーパー車検などで指定取り消しなどの処分を受けた車検場は56カ所。警視庁は17年、違法に改造したダンプカーの車検を通す見返りに報酬を受け取ったとして、東京都内の自動車整備会社社長らを加重収賄などの容疑で逮捕している。【宮川佐知子】

制度改正はパイロット不足の解消のためだと思うが、計器飛行証明が取得できない、又は、計器飛行証明の不正取得の原因とならないか?

訓練費を払い、訓練を受ければ簡単に計器飛行証明が取得できるのか?実技(飛行訓練)は問題ないとしても地上座学でトラブル人はいるのではないのか?

定年退職した自衛隊のパイロットが航空会社に再就職しやすくするため、国土交通省は19日、高額な資格取得費用を自己負担せずにすむ制度改正を4月に実施すると発表した。外国人観光客増加などで見込まれるパイロット需要の拡大に対応するのが狙い。

国交省によると、外国人観光客増や格安航空会社(LCC)の増加に伴い、パイロットは不足傾向にある。同省は、航空大学校での養成数を増やすなどして対応しているが、同省の年間新規需要予測(2020年に380人)には現状、約40人不足している。30年にはさらに不足感が増すと見込まれている。

航空会社に再就職を希望する退職自衛官は現在、訓練費350万~450万円を自己負担して民間機用の計器飛行証明を取得しなければならない。防衛省によると、自衛隊のパイロットは50代半ばで定年を迎えるが、訓練費の自己負担が障壁となり、航空会社に再就職する人は年間1、2人という。

制度改正後は、計器飛行証明を取得するための訓練を、入社後に実施する別の訓練と併せて実施する。【花牟礼紀仁】

JA阿蘇の臨時職員が、顧客の葬儀代およそ2200万円を着服していたことが分かり、JA阿蘇はこの職員を解雇し、警察に刑事告訴しました。

「こういう不祥事が起きたことに対して組合員、そして社会の皆さんにご心配をおかけしていることを心よりお詫び申し上げます、大変申し訳ございませんでした」(JA阿蘇原山寅雄組合長)

JA阿蘇によりますと、顧客の葬儀代2199万円を着服していたのは、葬儀場を運営、管理する部署に勤務していた45歳の男性臨時職員です。男性は、2015年の5月から葬儀代の1件あたり70万円~100万円を少なくとも22回にわたって着服したもので「生活費や遊ぶ金に使った」と話しているということです。

JA阿蘇は、この臨時職員を先月29日に懲戒解雇し18日、業務上横領の疑いで警察に刑事告訴しました。

JA阿蘇では、2012年にも同様の不祥事があり、更なる再発防止に務めたい」と話しています。

レオパレス21を検索していたら下記の記事を見つけた。

レオパレス21の法令違反の疑いとISO9001認証の信頼性 06/11/2018((有)ロジカル・コミュニケーションの“気づき”ブログ)

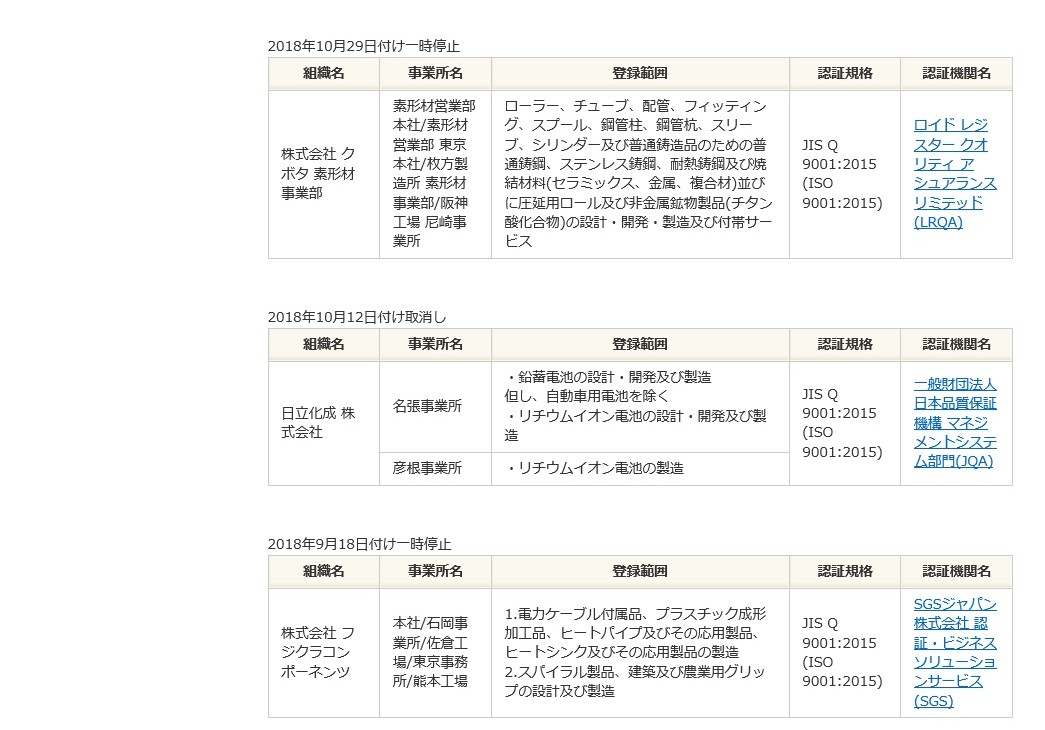

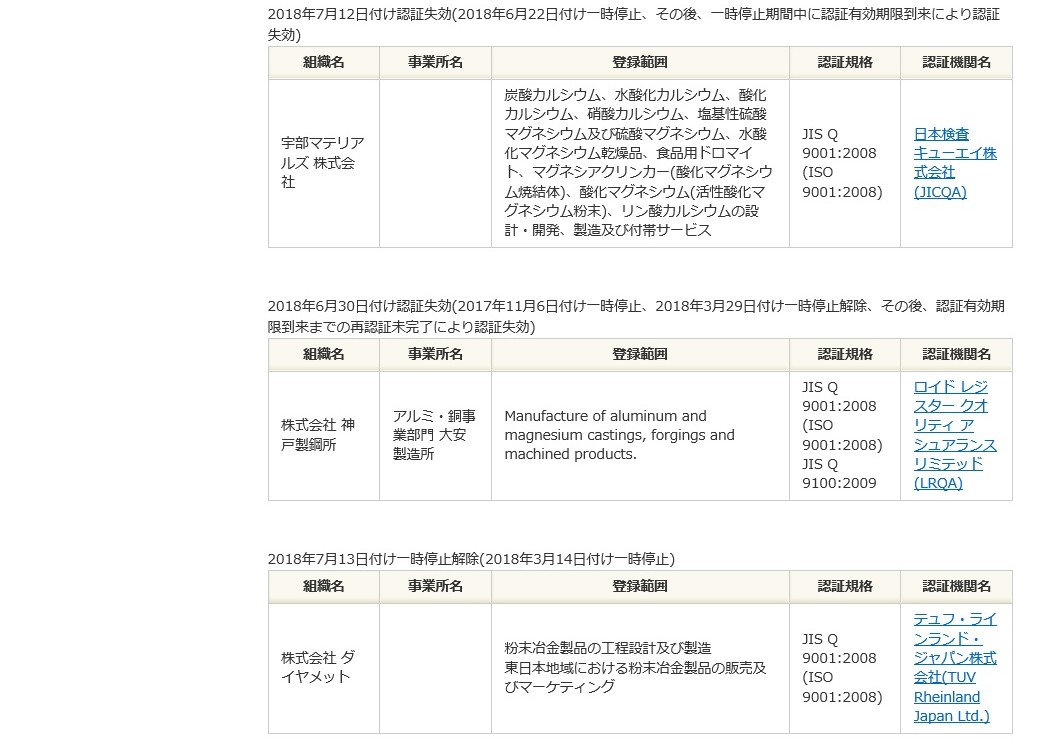

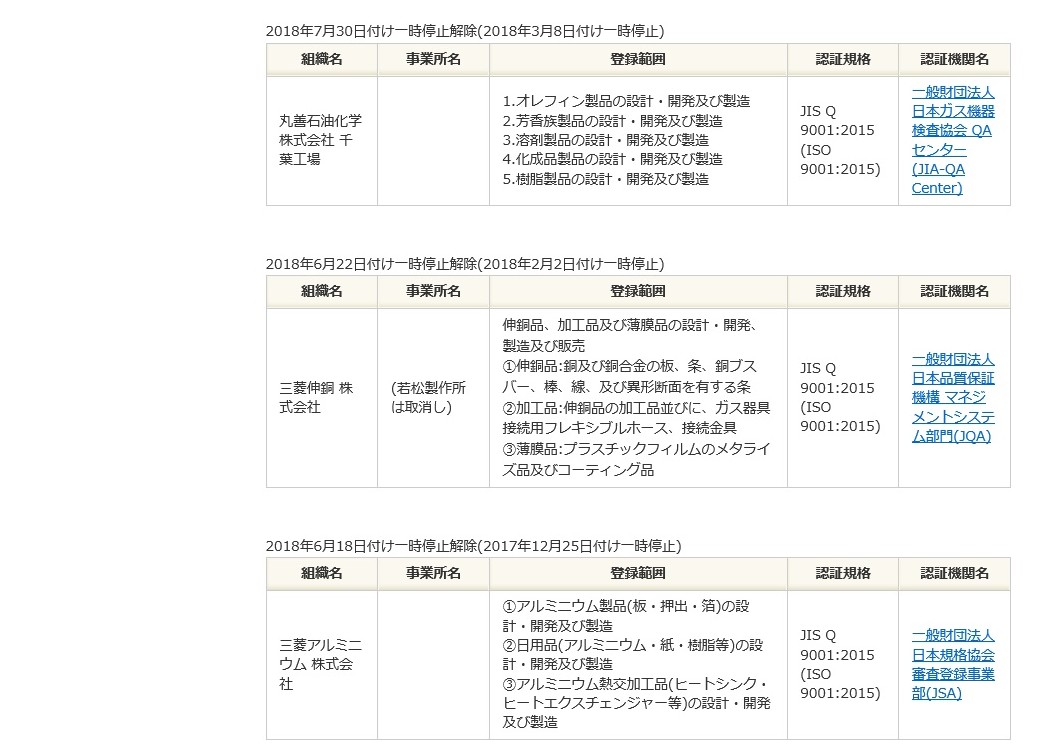

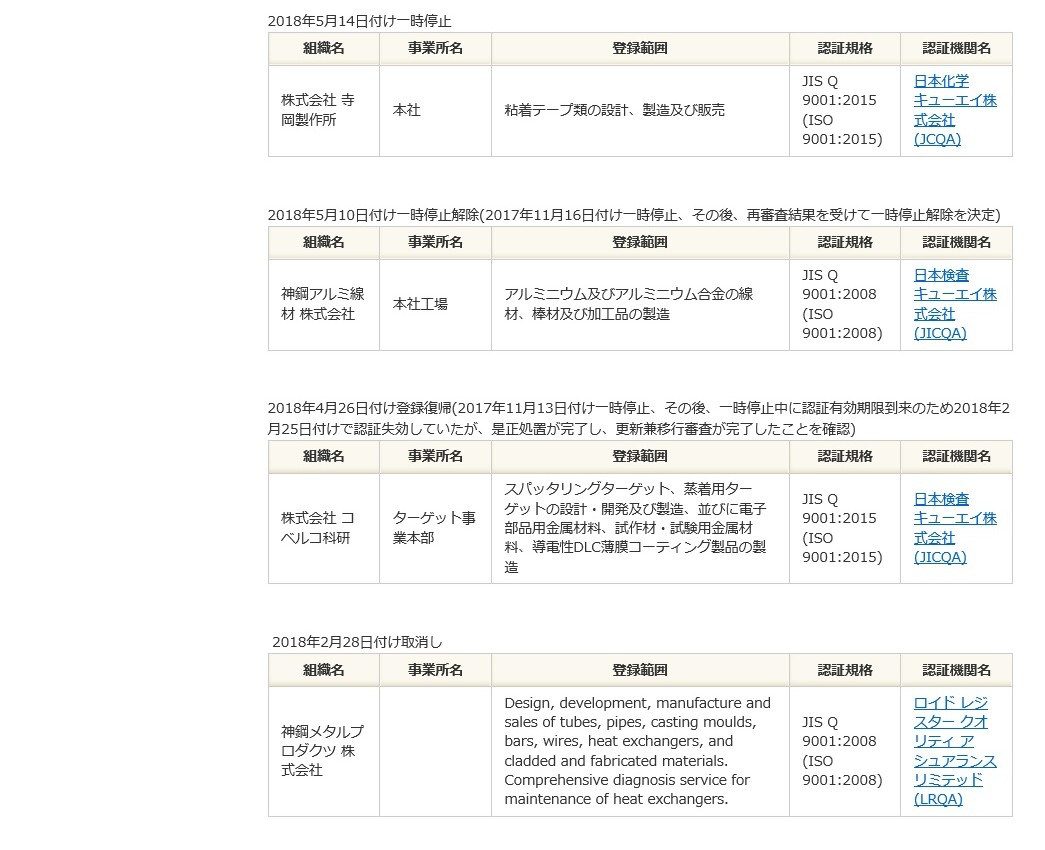

レオパレス21はISO(国際標準化機構)9001の認定を受けていたらしい。ISO9001認証を受け継続的に認定を維持するためには会社による内部監査と認定機関の外部監査を満足しなければ維持は不可能になる。下記の記事に書かれている問題が存在すればISO9001認証の維持は常識で考えれば無理である。なぜ認証の維持が可能であったのかは故意に問題を隠蔽し、監査に通るためだけの資料、記録、そして内部監査を作成した、又は、問題が存在したが認定機関の外部監査員が見過ごした、又は見逃したと推測する。現実に

英大手ISO認証機関ロイド・レジスター・クオリティ・アシュアランス(LRQA)が認証で不正。無資格者による審査、手続き省略等(各紙) 07/23/18(一般社団法人環境金融研究機構)がニュースになっている。

ISO(国際標準化機構)の認定機関が増えれば顧客の利便性が向上し、競争によりより良いサービスが提供される可能性はある。ただ、仕事を受注するためにインチキや不正見逃しのチキンレースを加熱させる可能性がある事を理解しておかなければならない。管理及び監督する機関や組織はメリットとデメリットを理解した上で対応しないと公平な競争や本来の意図や目的が達成されない事が発生する。

ISOの認定を受けている会社や組織だから疑う事もなく信用出来るとは考えると間違いであると経験から思う。

JUGEMテーマ:ビジネス

2018年5月29日付の時事通信が

「レオパレス21法令違反の疑い 3万棟調査」

という見出し記事を報じていました。

記事によると(以下要約)

◆レオパレス21は5月29日に、賃貸アパートで建築基準法違反の疑いがある施工不良が見つかったと発表した

(※1996年から2009年にかけて施工されたアパートで、既に埼玉や大阪など12都府県の38棟で問題が確認されており、速やかに補修を行う予定)

◆これまで12都府県で屋根裏に延焼や音漏れを防ぐ壁が設置されていないことが確認された

◆2019年6月までに国内全3万7853棟を対象に調査を進める

◆施工不良が判明した場合は補修を行う

◆レオパレス21によると、建築図面や施工マニュアルの一部に問題の壁が記載されていなかった

◆これらの不備は、社内検査体制が不十分だったことが原因

◆田尻和人専務は施工管理責任を認めて陳謝した

◆田尻専務は、「コスト削減や工期短縮を狙った意図的な手抜きではない」と説明した

そうです。

レオパレス21は、確か1989年に上場しましたが、このころから急激に、レオパレス21の賃貸アパートが日本中に増えていった気がします。

仕事柄、建設会社に訪問する機会も多いですが、一般論として、

・急激に業績が伸びたときに問題は発生する

・利益至上主義になると、施工不良が増える

・建物の見えない部分は手抜き工事になりやすい

といった問題点がでてきます。

その原因の一つは「工期短縮主義」でしょう。

本来、建築物は、構造物の品質で勝負するべきものですが、発注者の受注量が急激に増えると、どうしても「工期」が優先事項となります。

そのため、施工業者に負担はのしかかり、暗黙のうちに、手抜き工事が横行していくわけです。

また、仕事が増えると、技術力のない職人も多く使わざるを得なくなり、意図的でなくとも、施工品質は下がっていきます。

レオパレス21のウェブサイトをチェックすると、

平成30年5月29日付のニュースリリースとして

「当社施工物件における界壁工事の不備について」

と題したお詫び文が公表されていました。

http://www.leopalace21.co.jp/news/2018/0529_2507.html

謝罪文の必須事項と言われる「社長限界でしょ」で内容をチェックすると、「処分、賠償」に関する記述が弱いです。ただ、個別に連絡するとあるので、賠償に関しては、程度に応じて、お見舞金などが設定され、対象者に通知されるのかもしれないので、「処分」についての記載はないものの合格点をつけられる謝罪文といえるでしょう。

謝罪文の中で興味深かったのが、「原因」と「再発防止」です。

以下に一部、引用してみます。

(以下、引用)

(前文略)

2.発生原因

・図面と施工マニュアルの整合性の不備

当時、物件のバージョンアップが頻繁に行われており、建物の仕様が分かりにくくなっていたことや、施工業者に渡している図面と施工マニュアルの整合性に不備があったことが確認されております。

・社内検査体制の不備

検査は行ってはいたものの、規格商品であることから図面等と現場との照合確認が不十分であったことと、検査内容も自主検査に留まっており、社内検査体制も不十分であったと認識しております。

引き続き調査を行い、発生原因の究明に努めてまいります。

3. 現在の検査体制と更なる再発防止策

組織及び現場人員体制の見直しを行い、2008年にはISO 9001の認証を取得致しました。

以降、順次体制強化を図り、本部によるチェック体制を整えております。

現在では9回の社内検査に加え、第三者による検査を4回行い、品質管理に努めております。

発生原因について十分に究明を行ったうえで、更なる再発防止策を講じる所存です。

(後略)

(引用ここまで)

感想としては

「発生原因の究明が現時点では“現象”にとどまっている」

と感じました。

なぜ、

・図面度施工マニュアルに不備が生じたのか

・図面と現場との照合確認が不十分になったのか

・社内検査体制が不十分になったのか

といった点を深く究明しなければ、真の意味での「再発防止策」とはなりません。

また、謝罪文にもあるように、レオパレス21(注)は、2008年11月27日に品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を受け、現在は2015年版の取得を世界的に著名な認証機関のひとつである「ビューローベリタスジャパン株式会社 システム認証事業本部」(BVサーティフィケーション)で認証を継続しています。

注:レオパレス21の認証登録範囲

「株式会社レオパレス21 建築請負事業部 建築統括部 ・ コーポレート業務推進本部 商品技術統括部」

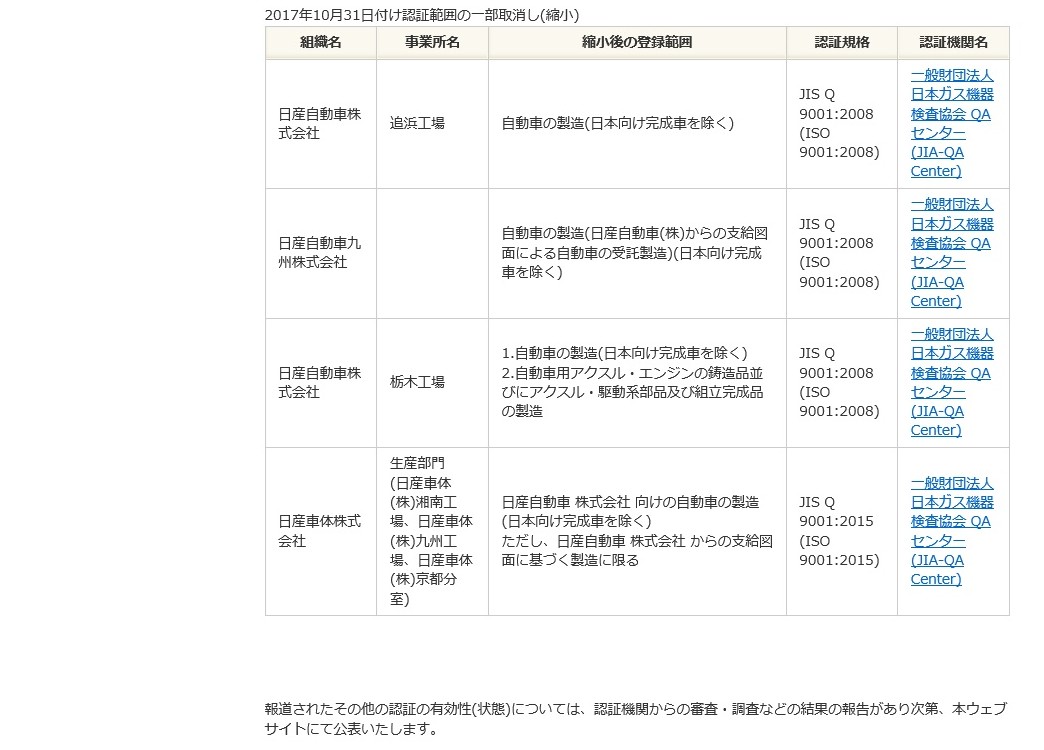

2017年の日産自動車や神戸製鋼の検査不正問題以降、認証機関にお墨付きを与えている認定機関のJAB(公益財団法人日本適合性認定協会)は、社会的な問題となった不祥事が発生した場合、当該組織を認証している認証機関にその経緯説明と認証に関する対応策を報告させることをより徹底しています。

基本的には、認証機関が、自らの認証の信頼性と妥当性を社会に対して証明することが求められます。

ただ、社会システムとして、ISOマネジメントシステム認証の信頼性向上のためにも、認証機関はもちろん、認定機関も中途半端にこの問題の「終結」をして欲しくないと思います。

今後のBVやJABの調査報告を注視したいと思います。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ596号より)

品質データ改ざんなどの不適切行為報道に関連する認証について 12/113/18(公益財団法人 日本適合性認定協会)

認証取得組織からのISO9001自主返上について 12/26/18(ISO認証機関 ビューローベリタス)

下記の記事のケースが去年の6月に施工不備が発覚で、適切な対応が行われていない。レオパレス21が悪質な会社なのか、去年の6月の時点で会社が財務的にゆとりがないのかよくわからないが、この記事の内容が普通であるのなら、レオパレス21は長く持たないと思う。オーナー達を泣かせる事により長く生き延びる可能性もある。

オーナー達や記事で国の検査体制を批判しているが、国の検査能力は高くないと思う。人材がいない。例え、検査能力が適切であったとしても、今度は違法や不正でお金を儲けたい業者が政治家や政府に儲けが出るようにお願いして結局、おかしくなると思う。

お金の力や影響力は凄い。バランスを保つことは難しい。レオパレス21とオーナー達が苦しむ事により他の人達が自己防衛策として多少、良い方向に自己修正するであろう。違法や不正がいけないと思っての自己修正ではなく、レオパレス21とオーナー達のようになりたくないとの生存本能から自己修正だと思う。

被害や影響が大きければ大きいほど、国交省は検査体制や基準を厳しくするであろう。だからと言って問題がなくなるわけではない。まあ、問題の影響を受けない人達は小さな幸せを感じるのだろうね!

インチキを売りにして商売している会社や人達が存在する。少なくとも知っている件が公になっているかと言えば「NO」である。だからインチキに乗っかる人達もいるし、騙される人達もいる。形が違えど、食うものと食われるものは存在する。自己責任で自衛するしかないと思う。自己防衛出来ない人、又は、運が悪い人は消えて行くしかないのかもしれない。

最大約1万4000人に退去が求められる可能性に発展したレオパレス21の施工不備問題。耐火性や遮音性に不備があるアパートも多く、入居者やオーナーから不安の声が上がっています。

入居男性「有名会社だから信頼できると…」

兵庫県伊丹市にあるレオパレス21のアパートで8年間、ひとり暮らしをしている伊藤信行さん(42)。2月初旬、住んでいる建物が防火基準を満たしていないことがわかりました。

「結構辛いですよね。不安もありますし怒りというか。レオパレスっていう有名会社だったので信頼できると思っていました」(伊藤信行さん)

去年、建設した建物のうち200棟余りのアパートなどで施工不備が見つかったレオパレス21。今月7日、新たに33都府県の1324棟の建物で耐火構造や遮音性が国の準を満たしていないなどの不備があったことを明らかにしました。

3階建ての共同住宅では延焼しにくくするため、天井の石膏ボードを2枚張りにすることなどが定められていますが、1枚だけになっていました。また、外壁の断熱材や部屋を区切る壁には綿状のガラス繊維素材などを使うことが定められていますが、実際はコストを低く抑えることができる発砲ウレタンが使用されていたのです。

「一番大きな問題は出火したときに燃えやすいことですから、寝ている間に隣から出火したときに十分に避難する時間がないとか、(避難する)時間がないままに燃えてしまうとか、そういうリスクが高くなると思います」(タウ・プロジェクトマネジメンツ 高塚哲治・一級建築士)

紙1枚だけで「3月末までに退去してください」

伊藤さんのもとには2月はじめ、レオパレスから一通の手紙が届きました。

「『何やろうな』って最初思って、『何かの請求かな』と思っていたら、『3月末までに退去してください』って内容の封書だったので。(Q.この紙1枚?)そうですね、これだけです。(Q.説明に回ってくることもなく?)全くありません。8年間ここに住んでいて、何不自由なく暮らしていたので、それがいきなり引っ越しってなって、辛いというか腹立たしい」(伊藤さん)

施行の不備が見つかった1300余りの建物に住む入居者の数は1万4400人あまり。レオパレス21はこのうち、耐火構造に特に問題がある641棟の約7700人に対し、3月末までに転居するよう求めています。伊藤さんは現在急いで引っ越し先を探していますが、思うように物件が見つからないといいます。

「引っ越し先がまだ決まっていない状態で仕事をしているので、それが一番不安です」(伊藤さん)

オーナー「2枚張りのはずが1枚だけ」アパートに施工不備

困っているのは入居者だけではありません。両親がレオパレスオーナーである男性は去年6月、大阪市内にあるアパートに施工不備があることがわかりました。

「『やっぱりか』という感じでは思いますね」(レオパレスオーナーの50代息子)

設計図では部屋を区切る壁が2枚張りとなっているにもかかわらず、1枚だけになっていたり、壁の板が途中で切断され隙間ができているのが見つかったのです。

そもそも、レオパレスは一般から募ったオーナーに建築費用などを支払わせてアパートを建設し、オーナーはそのアパートの部屋を貸して家賃収入を得ています。今回の施工不備は建築費を支払ったオーナーにとっても寝耳に水でした。問題が発覚してからもう8か月も経っていますが、未だに改修計画すら示されていないといいます。

「計画ぐらいは出してもらう。それに対して進捗を報告してもらったらわかるんですけど。今の時点でまだ何も連絡というか、(見通しが)立っていないという話なのでそこが一番心配ですね」(レオパレスオーナーの50代息子)

オーナー説明会 不安や怒りの声「何も解決していない」

2月17日、レオパレス21は関西で初めてとなるオーナー向けの説明会を開きました。

【説明会のレオパレス役員の音声】

「私どもがご心配ご迷惑をおかけして、誠に申し訳ございません」

説明会では、レオパレス21の役員が今回の問題が発覚した経緯や施工不備が見つかった建物に関する報告を行いました。

【レオパレス役員】

「何よりも会社のその時の体質、売り上げを急ぐ、工期を可能な限り短縮させる。3月末が入居の一番のシーズンなので出来る限りそこにあわせたいと」

今回の問題の原因について、少しでも売り上げを伸ばすため、3月の決算に間に合うよう工事を急いだなどと話しましたが、出席したオーナーからは…

【オーナーの音声】

「会社として隠蔽体質でしょ、どこが現場の責任なんですか。組織上の問題でしょ。予めわかっているわけでしょ。そういう反省もなしにどうして我々オーナーは納得できるんですか」

これに対し会社側は…

【レオパレス役員】

「おっしゃるとおりでございます。緊張感を持ってやれることを全て数か月の中で大至急やっていくと」

【オーナー】

「数か月じゃないですよ、数か月じゃ持たないですよ」

【レオパレス役員】

「肝に銘じて対応したいと思います。よろしくお願いします」

説明会は約1時間半に及びましたが、修繕を行う具体的な時期などは示されず、出席したオーナーたちの不安を取り除くことはできませんでした。参加したオーナーは…

「謝罪はありました。ありましたけど、そう簡単なものではないし、謝罪があったからと言って、まだ何も解決はしていませんし。実際に(改修が)履行されてからじゃないと不安は払拭されませんので」(レオパレスオーナーの50代息子)

このほか説明会に参加したオーナーからは「改修費の負担や家賃保証をするというが、レオパレスにつぶれられても困る」、「改修が終わってもイメージダウンで新たな入居者を探すのが難しいのでは…」といった声もありました。全国に広がったレオパレス21の施工不備問題。入居者とオーナーの不安は増す一方で先行きは不透明です。

これが氷山の一角で他の農家も同じような対応していたら豚コレラ感染は当分収束しないだろう。

外国はもっとひどいと聞く。中国やインドでは死んだ豚などをミンチにしたり、他の豚とまぜて売っているらしい。普通な事なのでおどろくことではないらしい。海外生活が長くなると信用できないルートの食物を食べれなくなると言っていた。

19日未明、愛知県愛西市で、死んだ豚を燃やしたとして警察と県が養豚場の管理者の男性から事情を聴いています。豚コレラの感染が広がっていますが、男性は豚の異常を愛知県に報告していませんでした。

19日午前1時過ぎ、愛西市内の養豚場の近くを通りがかった女性から「何かを燃やしていて臭いがひどい」との通報があり、警察が駆けつけたところ、男性が数頭の豚を燃やしていました。

男性に事情を聞いたところ「養豚場で死んだ豚を5頭、燃やして処分しようとしました」と話しているということです。

豚コレラの発生以降、県は養豚業者に対し、飼育する豚に異常が見られる場合は速やかに報告するよう求めていますが、男性は報告せず死んだ豚を燃やしていました。

現在、愛知県の担当者が現場に入り、この養豚場で飼育されているほかの豚に異常がないか、検査しています。

「レオパレス21」が生き残れるのか見当が付かないし、生き残れようが生き残れなくても個人的には関係ない。

不正や違法に直接的、又は、間接的に関与して問題が発覚し、大きく取り上げられた時のリスクを負いたくないので、仕事が取れなかったり、利益が少なくても仕方がないと思いながら選択する。「レオパレス21」の問題は存在していたが問題として注目を集めてこなかった。これまでの人生経験から言えば不正や違法を行っても、痛い思いをする人達や会社は実際にやっている人や会社に比べればはるかに小さい数字だと思う。

だから痛い思いをしている人達や会社のニュースが報道されても、極端に不正や違法行為を止める事はないのだと思う。止める人達や会社は存在すると思うがやはり数字で考えれば少ないと思う。

関係者達からすればドライな意見は受け入れられないだろうが、レオパレス21に関しては自業自得だし、騙された人達はもっと慎重に判断するか、不正や違法を知る事が出来なかった場合は運が悪かったと諦めるしかないと思う。

例えば、自分で適切な判断が出来なくても、情報通の知り合いがいるとか、いろいろな噂から最悪のケースや確率を考えて判断してくれる知り合いがいれば被害者にならないかったかもしれない。安全な選択ばかりを取ると大きな儲けは得られないと思うので、自分の判断や信用できる人の判断を信用してリスクを負う事は必要だと思う。投資はギャンブル的な面があると思う。不確実な部分が存在する中で判断するしかない。本当に安全であれば

皆同じ選択するので配当(利益)は少なくなる。大穴があるから、確率は非常に少ないが高額のお金を受け取る事が出来るのだと思う。

人生自体が判断の連続である。判断しなくても、判断しない選択、行動を起こさなくても行動を起こさない選択を選んでいる事になると思う。

最後に「金融庁は・・・融資の審査が適切だったかどうかも調べる。」と書かれているが、会社が不正を行う体質であれば、その他の部分でも不正を行った可能性は高いと思う。個人的な不正であれば、個人の活動や権限がある部分に限定されると思うが、組織として不正を容認していれば、組織の人間が不正は容認されると判断して他の部分でも不正を行う可能性は高いと思う。

賃貸アパート大手「レオパレス21」(東京都中野区)の物件で施工不良が見つかった問題で、金融庁は物件所有者(オーナー)向けの融資が焦げ付く可能性がどの程度あるのかを把握するため、各金融機関を一斉調査する方針を固めた。レオパレスは補修工事費用や募集保留期間中の空室賃料を補償するとしているが、募集を再開しても、信用失墜で入居者が集まらず、返済が滞りかねないと判断。国土交通省と連携し、施工不良物件の範囲が固まり次第、着手する。融資の審査が適切だったかどうかも調べる。

【新たに判明した建築基準法の規定違反】

レオパレスの物件を巡っては、設計図と異なる天井部分の工事を行い、耐火性能が不足するなどの施工不良が、33都府県の1324棟で今月、新たに発覚。改修のため、入居者計1万4443人に転居を促す事態になっている。これらの物件を含め、全3万9085棟の調査を実施中だ。1月28日現在、調査した約1万4000棟のうち、8割以上で何らかの不備が見つかっている。補修工事が終わるまで入居者を募集しないため、今後、空室率が急増する見通しだ。

レオパレスは、オーナーから賃貸アパートの建築を受注し、完成後に一括で借り上げて転貸する「サブリース」を展開している。オーナーに対しては、空室でも一定の家賃収入を保証しており、毎月支払う家賃の総額は約250億円に上るという。

金融庁は、入居者の住み替え費用の全額負担や、補修工事費の計上に加え、信用の失墜で経営がさらに悪化する恐れがあると判断。同社と取引するオーナー数や物件数が多いことから、国交省の協力を得ながら、金融機関を通じて返済への影響を早期に見極めることにした。【鳴海崇】

結果として賠償金10億円は想定外の展開だったと思う。まあ、基礎学力不足と会社の強欲が最悪の結果となって表れたと言う事だと思う。

不動産会社APAMANは13日、傘下の賃貸仲介会社が運営する札幌市豊平区のアパマンショップ平岸駅前店で引き起こした爆発火災事故の賠償金などで、2019年9月期に特別損失10億円を計上すると発表した。これに伴い、同期の連結純損益予想を従来の6億円の黒字から1億円の赤字に下方修正した。

また、爆発事故に関する経営責任を明確にするため、大村浩次社長が月額報酬の30%を3カ月間返上するなどの社内処分を決めた。

「不正融資が金融庁から業務停止処分を受けたシェアハウスなど投資用不動産以外でもまん延していた可能性があり、信頼回復がさらに遠のきかねない。」

銀行の体質に問題があれば、どこかに吸収合併されるなどしてまともな銀行があるのか知らないが、かなり良いと思われる銀行のやり方に染められる以外、改善は難しいと思う。

体質に問題があれば今までの問題を最小に偽装したり、隠そうとする行員がいるから膿を出しきれない。信頼を失った状態で厳しい環境で回復するのはかなり難しいと思う。苦しくなってまたおかしな事をやると思う。

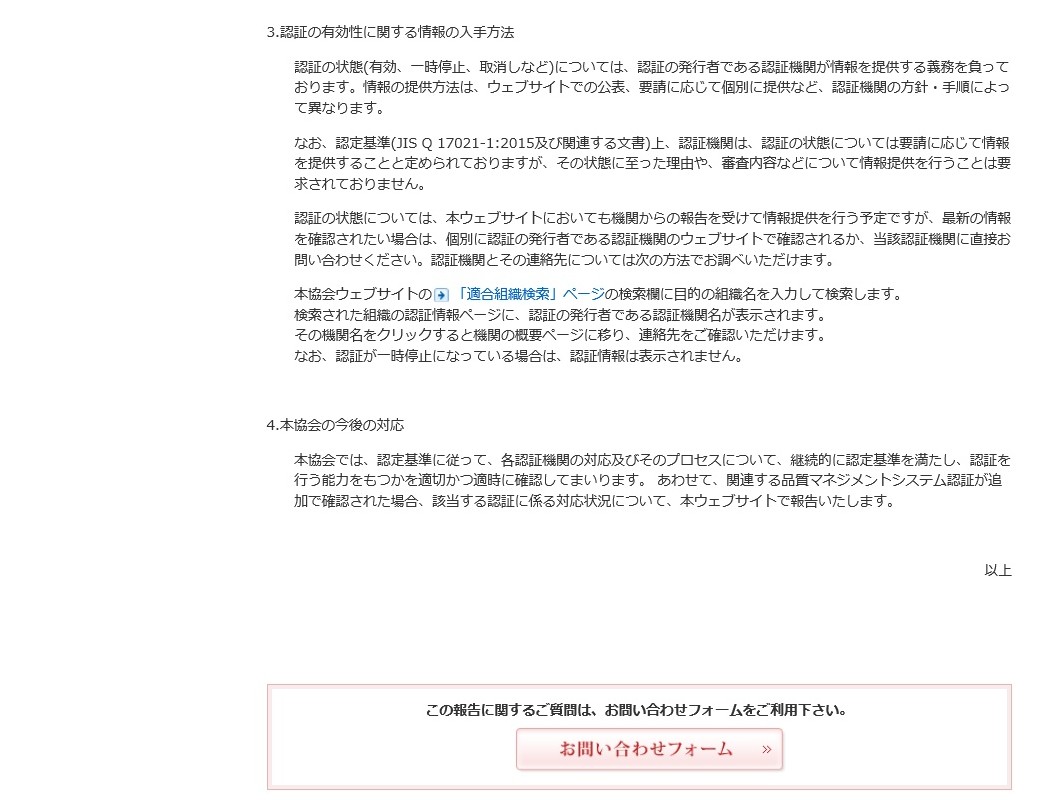

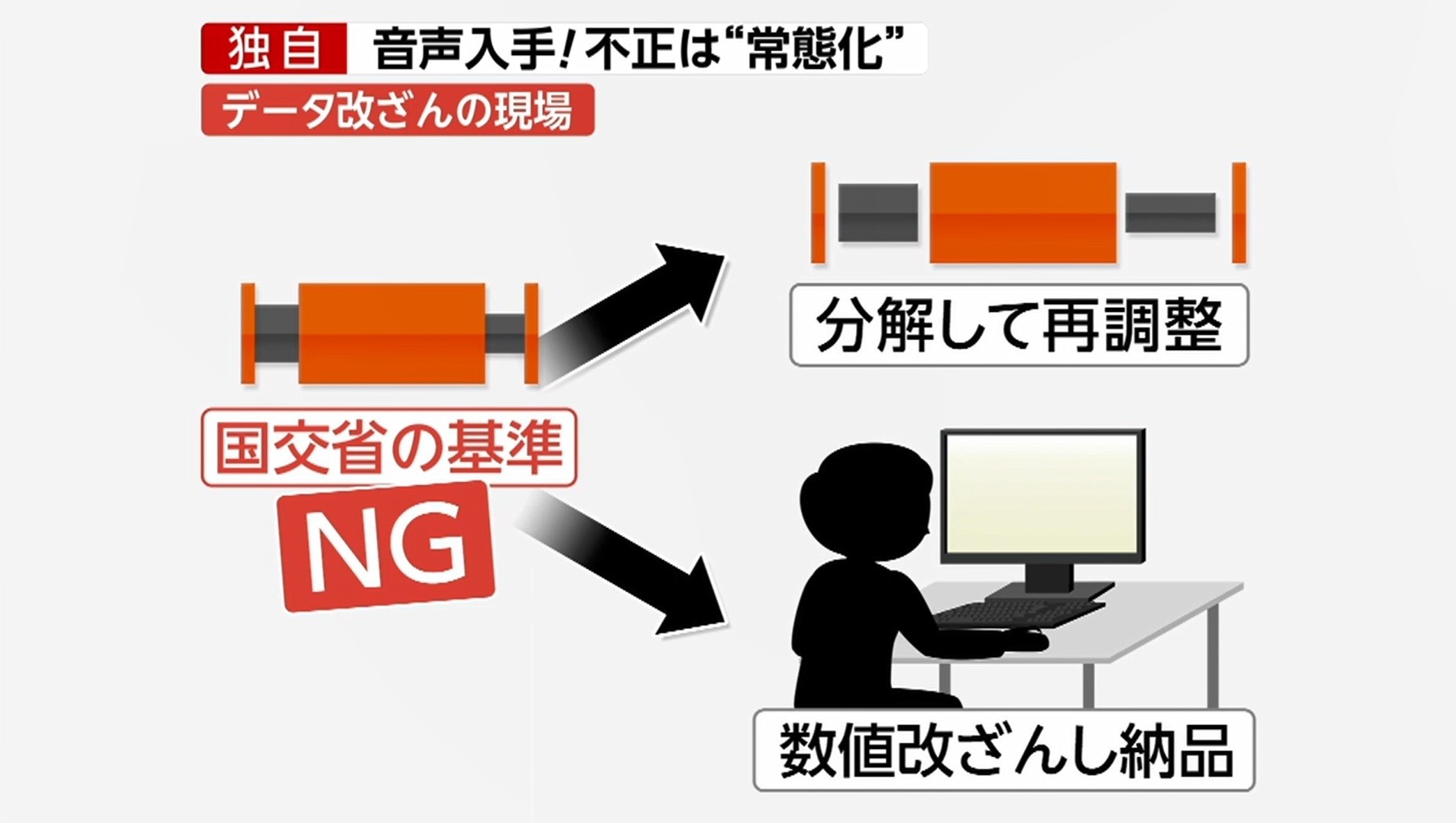

油圧機器大手のKYBは13日、全国で千件を超える建物に設置した免震・制振装置に検査データの改ざんがあった問題で調査結果を公表した。不正の原因として納期順守や「受注ありきの工場運営」を挙げた。2019年3月期の連結純損失の予想は従来の42億円から100億円に下方修正した。不正があった装置の交換費用などを織り込み、赤字が拡大する。

KYBは昨年10月、装置の性能検査で、国や顧客の基準の範囲内に収まるよう数値を書き換えていたと発表した。外部の弁護士らでつくる調査委員会が不正の詳細や背景を調べていた。

「不正融資が金融庁から業務停止処分を受けたシェアハウスなど投資用不動産以外でもまん延していた可能性があり、信頼回復がさらに遠のきかねない。」

銀行の体質に問題があれば、どこかに吸収合併されるなどしてまともな銀行があるのか知らないが、かなり良いと思われる銀行のやり方に染められる以外、改善は難しいと思う。

体質に問題があれば今までの問題を最小に偽装したり、隠そうとする行員がいるから膿を出しきれない。信頼を失った状態で厳しい環境で回復するのはかなり難しいと思う。苦しくなってまたおかしな事をやると思う。

スルガ銀行の行員がデート商法詐欺まがいの行為に関与し、個人向けの無担保ローンを融資していた疑いがあることが13日、関係者の話で分かった。借入金使途や年収が改ざんされた書類に基づいて契約するなど、ずさんな手続きだったもようだ。スルガ銀広報室は共同通信の取材に、弁護士を交えた調査に着手したことを明らかにした。

不正融資が金融庁から業務停止処分を受けたシェアハウスなど投資用不動産以外でもまん延していた可能性があり、信頼回復がさらに遠のきかねない。このローンを巡る事実関係について広報室は個別の取引であることを理由に説明を控えた。

チェックや確認作業は経験、知識又は/そして資格があれば出来ると思う人は多いだろう。個人的な経験から言えば、悪質な会社や人達が存在するのでそのようなケースの対応を想定して報酬なり、権限や対応を想定しないと現実的には検査体制の適正化の現実化は無理だと思う。

悪質でもレベルが違ってくると思う。嘘、偽造書類や偽装データ、嫌がらせから脅迫までいろいろなレベルがある。コスト削減のため、納期短縮のためなどいろいろあるが、結局はお金である。つまり、納期短縮により人件費、レンタルしていれば日数の短縮、人材であれば、短縮により人件費だけでなく他の現場に人材が移動できるので効率がアップするなどで利益がアップする。

悪質な対応やインチキするメリットがあるのである。問題を見抜く人達は敵であり、利益を下げる人達になるのである。そんな仕事を安い料金や給料で受ける人達がいるのか?そんな仕事をするよりは検査を簡単にしたり、問題を黙認するほうが、仕事の依頼はアップするし、仕事は楽だし、儲けもアップする。

大阪市の上水道工事の不正では「実際に水道工事を担当したことがある元市職員も、『業者は改良土を使わず、砕石や堀った土を埋めていた』と、不正に気付いていたことを取材に認めた。『職員はみんな見て見ぬふりをしていた』と悔やむ。」との証言する元市職員がいる。公務員達であってもこのような問題が起きるのである。

レオパレス21のオーナーの中にはコストアップには嫌な顔をする人達はいると思う。ただ、今回のように問題が公になり被害をうけるようになって動いた人達はいるのではないのか?

少子化の流れは変わらないし、人口は減っているのだから最悪、レオパレス21が倒産しても短期的に問題が起きると思うが、中長期的には問題はないと思う。オーナーにとっては最重要事項となるが、関係ない人達にとっては時間が経てば忘れられるであろう。

レオパレス21の施工不良の問題で、複数のオーナーが12日、国土交通省などに監視体制を強化するよう求めた。オーナーなどによると、行政とオーナーに出す図面とは別に、建築現場には施工マニュアルという形で、建て方の指示と材料が届き、それに従い、下請け業者は物件を建てていくという。マニュアルには、組み立て方はあるものの材料までは記されていなかったという。図面通りに建てられるかどうかを確認するのは現場に立ち会う建築士で、各自治体は建てる前と建てた後にチェックする必要がある。施工不良の物件が見つかった東京都立川市の担当者は「部材とか製品という部分については工事監理者の報告の内容をもとに適合、不適合と判断している」として、「見抜くことは困難だったと考えられる」と話す。レオパレスの物件に関する書類を見ると、設計者と工事監理者は同じで、身内がチェックしていたことになる。現在の法律では問題はないが、物件のオーナーらは「検査体制の適正化の実現に向けた、法整備の改正を提言していきたい」と訴えた。

「レオパレスの物件オーナー会の代表者らが午後に国会を訪れ、国交省にはレオパレスに対する監視体制の厳格化を求めるということです。オーナー側は『検査体制の不備は国に責任がある』と話しています。また、金融庁には不動産融資の在り方について見直しを求め、レオパレスに低金利で大規模な融資を金融機関に促してほしいと要望する予定です。」

ヒューザーの違法建築マンションなどの問題では国の検査体制の不備は問われていない。監視体制の厳格化と言っても、規則を厳しくするのか、制度を改善するのか、検査する機関や検査員に対する罰則を重くするのか、具体的に言わないと無理だと思う。規則を厳しくしても、検査する機関や検査員が手を抜けば、規則を厳しくしても問題は見過ごされる可能性がある。規則を厳しくし、検査する機関や検査員に対する不適切な検査の罰則を重くしても、不適切な検査である証明が簡単に出来なければ、処分されない可能性がある。また、検査する機関や検査員が厳しくチェックするようになれば納期やコストに影響を与えると思う。たぶん、コストアップになると思う。

総合的に見て多くのアパートのオーナーと借り手の多くが規則を満足しているアパートを求めるデメリットを理解して望むのであればこのような問題が簡単に起こせないように改善すれば良いと思う。

しかし、残念ながら今回の賃貸アパート大手「レオパレス21」の問題には適用されないので将来の改善しか期待できない。いつもの事だが大きな問題が起きないと問題が改善されない。

賃貸アパート大手「レオパレス21」の物件に耐火性が基準に満たない素材が使われた問題で、12日午後、オーナーの代表者らが国土交通省と金融庁に検査の厳格化などを求めます。

レオパレス21は全国の1万棟以上のアパートで施工不良が発覚し、8000人近くが来月中の退去を求められています。こうしたなか、レオパレスの物件オーナー会の代表者らが午後に国会を訪れ、国交省にはレオパレスに対する監視体制の厳格化を求めるということです。オーナー側は「検査体制の不備は国に責任がある」と話しています。また、金融庁には不動産融資の在り方について見直しを求め、レオパレスに低金利で大規模な融資を金融機関に促してほしいと要望する予定です。

「一連の問題を巡っては、不正に関する情報を一部の市職員が放置していたことも既に明らかになっている。市は今後も、弁護士らによる監察チームで調査を続ける。」

弁護士らによる監察チームしっかり調査するのかな?厚生労働省による「毎月勤労統計」の不正調査を検証した第三者委員会「特別監察委員会」には弁護士達が含まれているけど、適切な調査を行ったとは思えない。

大阪市発注の上水道工事を巡り、関わったほぼ全ての業者が不正な利益を得ていたことが、市関係者への取材で明らかになった。工事で道路を掘削した後、安全性の高い資材を埋め戻したと伝票上で偽り、実際には安価な砕石を戻す不正が横行していたことが毎日新聞の報道で発覚。これを受け、市水道局が2012年度以降に完成した約1100件の工事を調査したところ、全体の95%以上で不正が確認された。

ほぼ全ての業者が不正を認めており、市は近く調査結果を公表し、計約400社を一斉に3カ月の指名停止処分にする方針。市の工事に参加する業者の大半を占めている。これほど大量の指名停止は過去に例がない。市内の水道管の老朽化率は全国的にみても高く、今後の更新工事などが滞る恐れが出てきた。

市は03年度以降、水道工事で地面を掘った際の埋め戻し材に、「改良土」を使うよう設計書に明記している。改良土は、建設工事で出た土に石灰を混ぜて水分を除去し、有害物質が含まれていないかを確認した再生資材。掘削土の状態を調べた上で、安全性が高い改良土を使う決まりになっている。市指定の土壌メーカーが製造している。

毎日新聞は昨年2月、改良土の代わりに、業者がコンクリートなどを砕いた安価な再生砕石を埋める不正が横行していると報道。高価な改良土と再生砕石との差額は、公金で業者に支払われていることから、市は記録が残る12年度以降の工事について調べた。

複数の関係者によると、これまで調査した完了済みの水道管敷設工事652件と、細い給水管の約500件の工事を調査。その結果、改良土が適正に使われていたのは、30件程度しか確認できなかった。関与した業者のほぼ全てが市の調査に「実際には改良土を使っていなかった」と認めたという。

適切な資材を使わないと契約違反となり、安全性の問題も懸念されるが、道路陥没などの実害は確認されていない。改良土を使ったとする工事費が支出された形だが、市は「改良土と砕石の差額が算出しにくい」などとし、業者への損害賠償請求は見送るという。

調査開始時に施工が始まっていた工事約270件については、大半が適切だったと判断されたが、一連の問題発覚後に改良土に切り替えた疑いがある。

一連の問題を巡っては、不正に関する情報を一部の市職員が放置していたことも既に明らかになっている。市は今後も、弁護士らによる監察チームで調査を続ける。【遠藤浩二】

「実際に水道工事を担当したことがある元市職員も、「業者は改良土を使わず、砕石や堀った土を埋めていた」と、不正に気付いていたことを取材に認めた。「職員はみんな見て見ぬふりをしていた」と悔やむ。・・・ある業界関係者は「市がきちんと調べれば、もっと早く不正は分かったはず。あまりにもずさんだ。業者だけでなく、市職員も処分されるべき」と憤る。」

公務員は処分されない制度が「職員はみんな見て見ぬふりをしていた」との結果になったと思う。父親に殺害された千葉県野田市の小学4年の女児と基本的には同じ。「責任を取らされる事はない。」との考えがベースに存在していると思う。公務員の給料が大手企業を基本にするのであれば、責任の取らせ方に関しても民間並みにするべきではないのか?給料は同じ、ノルマはない、そして責任は問われないでは総合的に判断して同じとは考えられないと思う。

職員の処分方法について今回の事件には適用されないにしても今後の問題に対しては処分方法を改善し、厳しく処分するべきである。

民間会社の全ての工事を監督できないと公務員は言うかもしれない。公平ではないが、効率とコストを考えれば抜き無知チェックを行い、問題が発覚した場合、厳しい処分を下すしかない。そして、チェックを行う職員は警察との連携が可能になる制度を事前に準備しておくべきである。不正による利益はお金である。お金のためにはいろいろな人間に見返りを約束したり、お金を払って妨害や恐喝を考える人間達は存在すると思う。そこまで考えて対応しなければこのような問題は簡単には減らないと思う。

大阪市が適切な対応を取らなければいろいろな圧力、利権、お金、利害関係、そして政治家との関係などいろいろな問題が市役所内にも存在すると疑うべきだと思う。

ほぼ全ての工事で業者による不正が発覚した大阪市発注の上水道工事は、受注業者の大半が3カ月の指名停止処分を受けるという、前代未聞の事態に発展する。長年にわたる不正は、これまで何度も市に指摘された経緯もあり、市のチェック態勢のずさんさが改めて浮き彫りになった。関係職員の処分を求める声も出始めており、今後の市の対応が注目される。【遠藤浩二】

「うちだけでなく、どの業者もみんなやっていた」。市内のある水道工事業者が取材に打ち明けた。この業者は工事後、市指定の改良土を使わず、安価な砕石などを埋め戻していた。

安全性の高い改良土は1トン200~400円で取引されるが、市内では砕石が1トン50円程度と、かなり安価で手に入る。改良土を指定メーカーから運ぶ手間と費用もかからず、長年不正を続けていたという。「ここまで広がっていたとは思わなかった。確かに悪いことをしたが、市役所が知らないわけがない」とも強調する。

実際に水道工事を担当したことがある元市職員も、「業者は改良土を使わず、砕石や堀った土を埋めていた」と、不正に気付いていたことを取材に認めた。「職員はみんな見て見ぬふりをしていた」と悔やむ。

これまでに、改良土メーカー2社が市に不正を指摘。うち1社は2015年と16年、「自社の伝票が偽造され、改良土が使われたことにされている疑いがある」と市に直接伝えたが、市は偽造について確認せず、不正は野放しにされた。

ある業界関係者は「市がきちんと調べれば、もっと早く不正は分かったはず。あまりにもずさんだ。業者だけでなく、市職員も処分されるべき」と憤る。

掘削時の産廃、管理票を大量偽造も

大阪市の上下水道工事を巡っては、他にも多くの不正が明らかになっている。

水道工事では、道路を掘る際に出るアスファルトと、その下地となる砕石や鉄鋼スラグが産業廃棄物となる。毎日新聞は昨年4月、産廃を適切に処理したことを示す管理票「マニフェスト」が大量に偽造された疑いがあると市に指摘。市は調査したマニフェストのうち、半数に当たる約2万3500枚に偽造の疑いがあると発表し、現在も調査を進めている。

複数の業者は、産廃処分場の印鑑を偽造して処分場で適切に処理したように装い、大阪・関西万博の開催地に決まった人工島・夢洲(大阪市此花区)に産廃を大量に不法投棄したと証言している。

一方、下水道工事でも、市が指定した資材を使わない不正が横行している。市はこれまでに、2012年度からの対象工事269件のうち、171件で不正を確認。110社を指名停止処分にし、計約1億6400万円を業者に賠償請求している。

黒字が出ない企業は黒字を出すような選択を取るか、銀行などの債権者が引導を渡すまでの時間の問題であれ、吸収合併、倒産、破産、そして事業譲渡などネガティブな選択しか残されていない。

カリスマのある経営者に交代、外部から有能な立て直しのプロ、又はその他の選択で立て直しを試みる事は出来るが痛み、優先順位が低い項目の断念、従業員の削減、無駄ではないが断念する、又は、中止する項目などいろいろな物を受け入れなければならない。士気は下がるし、忠誠心や愛着を失う可能性はあるし、会社を見捨てる従業員が出てくる可能性がある。

景気の上向きや時代の流れが良い方向に向くなど運の部分はあると思うが、傾く会社を戻すのは難しと思う。下記のケースは会社が存続する事を前提とした話であるが、将来、存在しない可能性のある会社に対してはどのような対応が出来るのだろうか?倒産する前に貰えるものは貰っておく方法なのだろうか?

スバルで2015年~2017年に7億円以上の残業代未払いがあり、対象社員は3421人だったことが今年1月にわかり、大きな波紋を呼んだ。2016年12月にあった群馬製作所の男性(当時46)の自殺が労災認定され、そのことを遺族代理人が発表したことに伴い、発覚した問題だ。

亡くなった男性の場合、記録上の残業時間はゼロとなっていた。午後5時の時点でいったん入出ゲートで退出処理をしたうえで自席に戻り、改めて仕事を再開するというのが「当たり前」になっていたとされる。

男性は長時間労働と上司からの厳しい叱責のため、うつ病となり、飛び降り自殺した。帰宅前に家族に送ったメールの時間などから推定すると、うつ病の発症前1カ月は残業が「124時間31分」、2カ月が「100時間39分」だったとみられるという。

今回はスバルで深刻な問題があることがわかったが、他社の残業代未払い事例も度々報じられている。未払いは「論外」だが、それ以前に、退社したことにして残業するのも大きな問題だ。労働問題に詳しい河村健夫弁護士に聞いた。

●立証責任は労働者側に

ーー表向き「退出」としておきながら、残業をさせることが当たり前になっている職場の問題点を教えてください

「サービス残業をさせた上に、証拠の隠滅工作をするとはとんでもない会社ですが、このような会社は時々目にします。常套手段はタイムカードを退勤で押させた後に残業させる方法です。

こんな行為は、もちろん違法です。労働基準法は使用者に労働日数や労働時間等を適正に記入した賃金台帳等を作成し、3年間保存する義務を課します(労働基準法108条等)。使用者の労働時間把握義務は、労働安全衛生法66条8の3でも明示されています。

表面上『退勤』扱いとしつつ仕事をさせる行為は、労働時間を故意に少なく見せかける違反行為です。このような違法行為は、上司にも本人にも不利益を生じます」

ーーどういうことでしょうか

「残業をした本人には、実際の労働時間に基づく残業代請求を行おうとしても証拠がなく、満額の残業代をもらえないリスクが生じます。

残業代を請求する裁判では原告に立証責任がありますので、会社側が嘘の時刻を記載したタイムカードを定時退社の証拠であるとして提出したときには、労働者が実際の労働時間を裏付ける証拠を提出しなければなりません。

また、過労により健康を害しても、虚偽のタイムカードが証拠とされて労働時間が少なく算定され、労災が認められないリスクも生じます」

ーー上司についてはどうでしょうか

「サービス残業を隠蔽しようとした上司には、損害賠償責任が生じます。

上司は時間管理義務についての『履行補助者』と呼ばれますが、故意に履行補助者としての任務(部下の労働時間等を把握する義務)を放棄したのですから、不法行為の加害者として賠償責任を負います。

会社が遅延利息を含む多額の残業代の支払いをした際は、会社の損害の分担を求められることもあります」

●サービス残業は給与額を「低く偽装する行為」

ーー未払いの残業代を会社は簡単に払ってくれるでしょうか

「サービス残業が横行する職場というのは、労働者の基本的権利である給与についてすら我慢を強いられる職場ですから、在職時に残業代を払ってくれとは言い難いでしょう。どうしても退職時の請求が多くなります」

ーー請求しにくい雰囲気もあるのかもしれませんね。ただ時効の問題がありますよね

「はい。残業代請求には2年の時効があります。つまり、10年間サービス残業を我慢しても、退職時に残業代請求をした場合は2年分しか回収できないということです。

この点については、民法の時効に関する規定の改定に合わせて残業代の時効も5年にしようとする動きもありますが、企業側の抵抗でなかなか前に進んでいない状況です」

ーーサービス残業の蔓延は、企業にとってもマイナスイメージになりますよね

「サービス残業の横行は企業の側にも損失をもたらします。違法行為が職場で横行することによる勤労意欲の減退や生産性の低下、発覚による企業イメージの低下、発覚により一時に多額の残業代を払わなければならなくなる経営リスクなど、そのマイナス面は多大です。

労働者が自らの働きぶりに関する評価要素として重視するのは、何と言っても『給与』です。サービス残業はその給与の額を『低く偽装する行為』ですから、労働者からすれば使用者による最大の裏切りです。働く側の視点を使用者も忘れないでほしいと思います」

【取材協力弁護士】

河村 健夫(かわむら・たけお)弁護士

東京大学卒。弁護士経験17年。鉄建公団訴訟(JR採用差別事件)といった大型勝訴案件から個人の解雇案件まで労働事件を広く手がける。社会福祉士と共同で事務所を運営し「カウンセリングできる法律事務所」を目指す。大正大学講師(福祉法学)。

事務所名:むさん社会福祉法律事務所

「同社は発泡ウレタンを使った理由について「価格は安くないが、作業効率が高い。法令違反の認識はなく、現場の施工管理体制が不十分だった」と説明する。しかし、現場監督経験のある建築関係者は「ありえない話だ。現場は設計図と部材が異なることに気付いていたはず。施工不良は長期にわたり件数も多く、うっかりミスなどではない。組織的に行われていた可能性が高い」とみる。」

図面、施工指示、発注資料、 納入資料、そして現場の全てを見なくても専門家、業者、又は知識がある人達は問題に気付くと思う。

このような現状で建築確認が通るシステムでは、国交省はヒューザーの違法建築マンションから何を変えたのだろうか?

賃貸アパート大手「レオパレス21」(東京都中野区)の物件で施工不良が新たに見つかった問題で、同社が施工不良の物件で使用した外壁などの部材が、建築基準法で認められていないものだったことが国土交通省などへの取材で判明した。コスト削減のため耐火性に劣る違法な部材を使っていた可能性があり、業界では「組織的な不正」を指摘する声も出ている。

同社はアパートの外壁の内部に使う部材について、自治体などにはガラスを溶かして繊維状にした「グラスウール」などを用いると申請していたが、実際には「発泡ウレタン」を用いていた。グラスウールは断熱性・耐火性が高く、建築基準法で使用が認められているが、発泡ウレタンは耐火性が劣り、外壁への使用は認められていない。

同社は発泡ウレタンを使った理由について「価格は安くないが、作業効率が高い。法令違反の認識はなく、現場の施工管理体制が不十分だった」と説明する。しかし、現場監督経験のある建築関係者は「ありえない話だ。現場は設計図と部材が異なることに気付いていたはず。施工不良は長期にわたり件数も多く、うっかりミスなどではない。組織的に行われていた可能性が高い」とみる。

不動産コンサルタント会社「さくら事務所」の長嶋修会長は「発泡ウレタンの方がグラスウールより価格が安い。コスト削減のため意図的に安い部材を使っていたのではないか。そうでなければ、わざわざ部材を変える必要はない」と指摘している。【川口雅浩】

「レオパレスはこれまでの記者会見で『社内の設計部門と(部材の)発注部門の情報共有が図れていなかった』『図面の表記の不統一で現場の誤解を招いた』などと説明してきた。」

統計不正の厚労省と同じような言い訳だ。

不正調査問題の外部有識者による特別監察委員の会荒井史男委員長代理(元名古屋高裁長官)は弁護士なので何とかしてくれるかもしれない。

地獄の沙汰も金次第はケースバイケースだけど現実的に成り立つことはある。

レオパレス21が国の基準を満たさないアパートを建てた問題で、同社が地方自治体に出した建築確認用の設計図面には基準に合った部材を記しながら、実際の現場には基準外の違う部材を運び込んだ疑いのある事例が複数見つかった。関係者が8日明らかにした。

アパートなどを建てるレオパレスのような業者は、その図面を地元の地方自治体に事前に出して、建築基準法の法令を満たしているかどうかの確認を受ける。「建築確認」と呼ばれる仕組みだ。

関係者によると、今回不備が明らかになった物件の中から、レオパレスが図面に記した部材と、同社が建築現場に実際に運び込んだ部材が違う物件が見つかった。その中に、図面の部材が基準を満たす一方、運んだ部材は基準を満たしていない例が複数あった。

レオパレスはこれまでの記者会見で「社内の設計部門と(部材の)発注部門の情報共有が図れていなかった」「図面の表記の不統一で現場の誤解を招いた」などと説明してきた。

「東京都日野市のアパートに住む女子大学生(20)は昨夏に同社の施工点検を受けたが、調査結果の連絡はない。『ニュースを見て不安を感じる。私たちの安全より、ばれなければそれでいいと思っていたのでは』と憤った。」

大変だけど良い人生勉強になったのではないのか?「安全より、ばれなければそれでいい」と思う人達や会社は存在するし、数でも言ってもかなりあると思う。この事を忘れずに、就職活動、住宅やマンションの購入、その他の高価な買い物の時に生かせれば、これぐらいの苦労は逆にプラスになると思う。世の中、学校では教えてもらえい、問題が大きくなるまでニュースにならない事はたくさんあると思う。少なくとも個人的にはそう思う。

レオパレス21のアパートで暮らす住民やオーナーには動揺が広がっている。川崎市のアパートに暮らす大学3年の男性(21)は「大手だから安心と思って選んだのに。不安と不満しかない」と語る。

【新たに判明した建築基準法の規定違反】

学業と部活の両立のため、2017年春に引っ越した。「当社施工物件における界壁(各戸を区切る壁)工事の不備について」という文書が届いたのは昨年6月。施工に不備があった場合、転居や一時的な住み替えの希望に応じると書かれていたものの、その後会社から連絡はない。

現在は就職活動の真っただ中で「仮に引っ越しとなっても時間がない」とため息をつく。会社の窓口に電話をかけ続けたがつながらない状態が続いた。

東京都日野市のアパートに住む女子大学生(20)は昨夏に同社の施工点検を受けたが、調査結果の連絡はない。「ニュースを見て不安を感じる。私たちの安全より、ばれなければそれでいいと思っていたのでは」と憤った。

福岡県宗像市の男性(69)は09年に同社でアパートを建ててオーナーになった直後から土台や廊下でひび割れが相次いだ。同社の対応にも疑問を感じ、昨年に運営や管理などの契約を解除した直後に不具合を調べる連絡が届いた。

しかし、同社に連絡すると「件数が多すぎていつ調査できるか分からない」。10月になってようやく社員が説明に来たが、調査への立ち会いを求めると拒否され、いまだに調査できていない。

20戸の入居者には安心してもらうため男性が独自に調査すると説明して回った。「一切迷惑をかけないという触れ込みだったのでオーナーになったのに。もはや詐欺的だ」と語気を強めた。【千脇康平、山本有紀、堀智行】

下記が立証されればゴーン被告は終わりだね!

日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告(64)が、レバノンで日産販売代理店を経営する友人側に、日産から計約33億円を融資させていたことが7日、現地関係者への取材で分かった。融資金の大半は返済されておらず、本来の目的以外に使用された可能性もあるという。東京地検特捜部も把握しており、不正融資の疑いもあるとみて資金の流れを慎重に調べている。

この代理店には平成24年以降、当時日産の最高経営責任者(CEO)だったゴーン被告が直轄する「CEOリザーブ」という予備費から、日産子会社「中東日産」を通じ、インセンティブ(報奨金)を装って約17億円が支出されている。

関係者によると、融資されたのは計3千万ドル(現在のレートで約33億円)で、CEOリザーブからではなく、通常の事業費から支出されていた。24年に1千万ドルが融資された後、25年に500万ドル、28年に1500万ドルがそれぞれ追加された。これらは全てゴーン被告の指示で行われ、金利の一部を除き、ほぼ返済されていないという。

融資先は、代理店を経営する会社のオーナーが代表となっている別の会社。融資を受けるために設立された実体のないペーパーカンパニーとみられる。

目的について、ゴーン被告は「オーナーから『会社(代理店)の株を買い増しして過半数を取得し、意思決定を迅速にするので貸してほしい』と頼まれた」と説明したが、実際には株は買い増しされていない可能性があるという。

28年の融資では、ゴーン被告から「2日後までに用意してほしい」と切迫した様子で要請があったとされる。

融資が日産の業務と関係なく、オーナーの利益を図る目的だった場合、会社法違反(特別背任)に該当する可能性もあり、特捜部は資金の流れや融資目的などを詳しく調べている。

中東の日産販売代理店をめぐっては、オマーンの店にもCEOリザーブから約35億円が報奨金に偽装されて支出されていたことが明らかになっている。(ドバイ 山本浩輔)

レオパレスが故意に違法アパート建てたのなら自業自得!

レオパレスは違法を知らず、下請けが勝手に違法アパートを建てたのなら下請け業者の自業自得!

事実は知らないが不正が発覚する確率の方が低いと思うので、不正が発覚した場合は自業自得だと思う。

アパート建設大手、レオパレス21が建てたアパートに建築基準法違反の疑いが出ていた問題で、同社は7日、国の基準を満たしていない物件が新たに見つかり、法令違反の疑いがある建物が延べ1324棟にのぼると発表した。これまでに施工したアパート計3万8千棟余りを調査したところ、外壁や天井の耐火性や遮音性などについて国が認定する仕様と異なる物件が見つかったという。

補修工事などの費用として360億円の特別損失を2018年4~12月期決算で計上し、19年3月期通期の純損益は380億~400億円の赤字になる見通し。18年10月時点では、50億~70億円の純損失を見込んでいたが、赤字幅が大きく膨らむ。(田中美保)

行政の怠慢と業者の利益優先主義が状況を悪化させたと思う。行政は統計不正の厚労省のように言い訳を考えるのに(税金が財源の給料を貰いながら)必死になるのだろう。業者の利益優先に原因があるが、良心的にまじめに頑張っている業者が一番の被害者のように思える。

小4女児が父親に殺害された事件のように行政は自分達の事が最優先で業者は二の次だろうし、仕方のない事なのかもしれない。どの世界にも問題はある。嫌で撤退できるのなら撤退すれば良いと思う。業界が縮小すれば、今度は税金を使って新規参入や規模拡大の支援をするだけ。税金と呼ばれる血を吸う行政は寄生虫のように生きる事が出来る。行政次第では人々はもっと幸せに楽に暮らせることが出来ると思う。行政は人々によって動かされる。行政は独り歩きしない。

日本や日本人達にも責任がある。子供達の人格形成や教育に権限や責任がある文科省に部分的に責任があると思う。まあ、文科省事態、組織として問題を抱えているようだし、身内に甘く自浄能力に欠落しているのだから大した期待は出来ないのかもしれない。

科学や技術が進歩する。しかし、人は成長してもやがて死ぬ。悪い奴らもやがて死ぬ。そして悪い奴らは新たに生まれる。似たようなサイクルが繰り返される。同じ事を繰り返すのか、良い方向に変えるのかは人々次第である。苦しんだり、痛い思いをしなければ、学ばない人達はいるし、それでも学ばない人達はいる。最終的には運次第である。

岐阜市で昨年9月に国内で26年ぶりに発生した家畜伝染病「豚(とん)コレラ」は6日、一挙に5府県へ拡大した。農林水産省と岐阜県は飼養衛生管理基準の順守による封じ込めを進めてきたが、有効な対策を打ち出せておらず、さらなる拡大も懸念される。農水省は同日、岐阜市内に現地対策本部を設け対策に本腰を入れるが、発生から5カ月たった今も収束の兆しは見えない。県内の養豚業者からは「拡大を防ぐため、ワクチン投与などの抜本的な対策が必要だ」との声も上がっている。

恵那市内の養豚場で豚コレラの感染が確認されたことなどを受けて、古田肇知事は6日の対策会議で「収束が見えない中、さらに拡散する事態で大変重く受け止めている」と述べた。

岐阜市内で現地対策本部の発足式に臨んだ小里泰弘農水副大臣は同日、県庁で古田知事と面談し「想定外の事態」と言い表した。県庁内からは「当然、想定しておくべき事態だ」と国の対応の遅さを皮肉る声も漏れた。

農水省はこれまで、農場の防疫の手引きともいうべき飼養衛生管理基準を盾に「しっかり守れば発生しない」と繰り返した。県が手探りで進める野生イノシシ対策にも具体策は示さなかった。

今月5日に農水省は、国による県内全養豚農場の現地指導、現地対策本部の設置、対策事業の緊急拡充の三つを発表した。県が行ってきた農場の指導に国や第三者機関が加わる現地指導は、飼養衛生管理基準の順守徹底を掲げるが、農場指導に当たる県担当者は「農場の規模によって柔軟な対応が必要」と対応の難しさを語る。農家にとって有益な防疫改善につながるかは不透明だ。さらに、野生イノシシの拡散を防ぐ防護柵への補助制度も、県は既に70キロ以上の防護柵を完成させており、連携のぎこちなさが透けて見える。

農水省はワクチン投与に消極的だが、5府県に感染が広がった今、県内の養豚業者には「ここまでの感染拡大は予想できなかった」と不安と懸念が広がり、ワクチンが必要との声が出ている。

韓国の文在寅政権は北朝鮮の金正恩に融和的だと日本国内では批判されている。だが、対北制裁については、日本のほうがよっぽど消極的なのだ。国連安保理北朝鮮制裁委員会専門家パネル元委員の古川勝久氏が、日本が国連の対北制裁をきちんと実行できていない実態について解説する。

* * *

日朝貿易は全面禁止のはずだが、今も平壌では日本製品が溢れかえっている。それは日本の対北制裁の法制が時代遅れだからだ。

北朝鮮や外国の協力者はグローバル・ネットワークを通じて制裁を回避するため、国連制裁は非合法ネットワーク全体の機能停止を目的に、北朝鮮国外で制裁違反に加担する企業や個人との取引も禁止している。

しかし、日本の外為法が禁じるのは、あくまでも日朝間の経済取引だ。「仕出し地」または「仕向け地」を北朝鮮とする貨物と資金の移動であり、第三国にいる北朝鮮の協力者との取引自体は必ずしも違法ではない。北朝鮮はグローバルに活動するが、日本の制裁法制の目的はいまだに二国間貿易の取り締まりだ。

金融制裁の遅れも致命的だ。世界36か国が加盟し、マネーロンダリング対策や国際テロ資金対策を行う政府間機関である「FATF」(金融活動作業部会)は2014年6月に日本を名指しで、遅々として進まないマネロン・テロ資金対策を批判する異例の声明を発表した。 国連安保理決議は、対北朝鮮金融制裁としてFATFの勧告の履行を義務づけている。日本は金融制裁もちゃんと履行できていない。

事実、2017年5~6月に北朝鮮関連の資金洗浄容疑事案が発生した。会社経営者の男性が松山市にある地方銀行に5度にわたり多額の現金を持ち込み、計5億5千万円を香港の企業に送金した。その後、2018年になって送金先と北朝鮮とのつながりが発覚した次第だ。

北朝鮮関係の送金は他にも複数件、確認されている。日本国内には多数の北朝鮮関係者がおり、中にはシンガポールにある北朝鮮のフロント企業に多額の送金をしていた人物も複数名いる。

金融機関を監督する金融庁には、刑事訴訟法に基づく捜査権がなく、北朝鮮関連の懸念企業・個人の情報も限定的だ。各都道府県警が資金洗浄事件を捜査するが、多くの場合、国際捜査の能力は限定的である。

2019年にFATFは日本の取り組みを再審査する。仮に日本の取り組みが不十分とみなされると、日本の金融機関の国際金融取引市場での取引が制限される可能性も否定できない。米政府が日本の金融機関に莫大な課徴金を科す懸念もある。

だが、政府高官によると、官邸は「国内法改正の話はするな」と圧力をかけていたという(2018年11月時点)。日朝会談に向けた水面下交渉が図られる折、制裁法制の整備のタイミングを逸したのかもしれない。

ただ、忘れてはならない。北朝鮮制裁の措置は、長期にわたり他の様々な分野でも必要とされるものだ。

国連安保理では、北朝鮮の他にもイスラム国やスーダンなど、14の制裁対象がある。北朝鮮制裁と同様、いずれでも資産凍結、取引禁止、物資・技術の移転阻止等の制裁措置が義務だ。日本政府はこれらの制裁も不十分だ。

資金洗浄対策等の金融制裁は組織犯罪や国際テロ対策としても必須だ。機微技術(*大量破壊兵器などに転用できる技術、製品)の移転阻止は、核・ミサイル等の不拡散のために未来永劫、必要となる。日本の取り組みの遅れは、国際社会の取り組みに冷水を浴びせかねない。

私たちには、国際社会のためにも責任ある対応が求められているはずだ。

●ふるかわ・かつひさ/1966年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。1998年ハーバード大学ケネディ政治行政大学院にて修士号取得。99年読売論壇新人賞優秀賞受賞。2011年から4年半、国連の「専門家パネル」委員を務める。その経験をまとめた『北朝鮮 核の資金源「国連捜査」秘録』で新潮ドキュメント賞を受賞。

※SAPIO2019年1・2月号

「統括会社を巡っては、ルノー幹部に不透明な報酬が支払われたほか、フランスのダチ元法相にも支払いがあったとされている。」

上記が事実なら前会長カルロス・ゴーン被告は表と裏の顔を持ち、不正や違法を含めて素晴らしい業績をたたき出した可能性があると思う。

そして不透明な支払いのわかっている部分は氷山の一角かもしれない。

日産自動車が会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された前会長カルロス・ゴーン被告の不正行為について、企業連合を組むフランス自動車大手ルノーとの共同調査に着手したことが6日、関係者への取材で分かった。オランダにある両社の統括会社が対象。会計監査会社に依頼し、報酬や経費の使途も調べる。

統括会社を巡っては、ルノー幹部に不透明な報酬が支払われたほか、フランスのダチ元法相にも支払いがあったとされている。関係者は「不正の温床となった恐れがある」との見方を示した。

準大手ゼネコンが滋賀県東近江市で進めていた倉庫建設工事をめぐり、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(関生支部)の幹部らが、提携する協同組合の加盟企業と供給契約を結ぶようゼネコン側を脅したとされる事件で、滋賀県警組織犯罪対策課は5日、恐喝未遂の疑いで同支部の幹部や組合員計15人を逮捕した。県警はいずれの認否も明らかにしていない。

逮捕されたのは、別の威力業務妨害事件で起訴されている同支部執行委員の萱原成樹被告(53)=京都市右京区=ら3被告と、組合員12人の計15人。

県警によると、15人は嫌がらせ行為を行う「実行部隊」とみられる。県警はさらに同容疑で別の組合員1人の逮捕状も取っており、近く逮捕する方針。

逮捕容疑は平成29年3月10日から同7月3日までの間、他の幹部らと共謀し、協同組合の加盟企業と生コンクリートの供給契約を結ばせようと、ゼネコン側に対し、滋賀県や京都府内の建設現場などで、「ダンプの車検証のステッカーが見えない」「建設業の許可証もないですよ」と因縁をつけたり、中傷する内容のビラを配ったりするなどの嫌がらせを繰り返したとしている。

静岡県磐田市立図書館の設備改修工事を巡り、前副市長鈴木裕容疑者(63)ら3人が公競売入札妨害容疑で逮捕された事件で、県警は2日、市役所や落札業者の菱和設備浜松支店(浜松市東区)などを家宅捜索した。関係資料を押収し、金品授受の有無を含め、予定価格が菱和側に伝わった経緯を調べる。

他に逮捕されたのは、磐田市都市整備課長の村松俊文容疑者(57)と、菱和設備浜松支店長の西田昌也容疑者(54)。

捜査関係者によると、3人は容疑を認めているという。

求刑が重いのか、軽いのはよくわからない。

アルミ・銅製品などの品質データ改ざん事件で、不正競争防止法違反(虚偽表示)罪に問われた法人としての神戸製鋼所の公判が31日、立川簡裁(八木正一裁判官)で開かれ、検察側が罰金1億円を求刑し結審した。

判決は3月13日に言い渡される。

公判には同社の山口貢社長(61)も出廷。顧客などに対し「ご迷惑とご心配をお掛けし、深くおわび申し上げる」と謝罪した。また、再発防止について「企業風土の改革は容易ではないが、それ相応の覚悟をもって取り組んでいく」と述べた。

特別監察委員会委員長の荒井史男委員長代理(元名古屋高裁長官)は「正しい方向に戻さなかったということだけで、組織として隠そうとしたと認めることはできない」との結論に至るまでの経緯は下記の通りと言う事なのか?

外部有識者による特別監察委員会は聞き取りに関して厚労省から制限時間り、指示を受けていたのか?それとも、特別監察委員会の知識と経験から

十分な聞き取りを行ったと判断したのだろうか?

「毎月勤労統計」の不正調査問題で、厚生労働省は28日午前、外部有識者による特別監察委員会が聞き取り対象とした厚労省職員・元職員計37人への聞き取り状況を公表した。1人あたりの聞き取り時間は、最長が課長級職員に対する5時間55分で、最短は部局長級や課長級ら3人に15分。部局長級の1人には、対面での聞き取りをせずにメールだけで済ませていた。

厚労省は野党側の求めに応じ、関連資料を提出した。資料によると、監察委の前身となる監察チームは昨年12月27日~今年1月14日、延べ29人に1回あたり15~165分の聞き取りをした。監察委は設置日の1月16日から21日に、延べ40人に1回あたり10~100分聞き取りを実施。10分の人には複数回の聞き取りをしていた。

実人数では、統計情報部長や局長級の政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)ら部局長級が11人、雇用統計課長や雇用・賃金福祉統計課長ら課長級が9人、課長補佐・係長級が17人だった。

個人的な経験から協力できる相手や妥協してでもメリットの方が大きい場合には、共同経営は良いと思うが、そうでなければ、共同経営は避けるべきだと思う。自由度が制限されるし、伝達系統、命令系統、責任系統、外国人や外国企業であれば、文化、価値観や使用言語の違いによるネガティブな影響などで良い事はないと思う。対立が解決できないまま、分裂すると、男女の仲ではないが、感情的な問題が残り、知らない方が良かったと思うケースがあると思う。

オリックスとフランスの空港運営大手バンシの子会社「バンシ・エアポート」が内心はどう思っているかは本人や会社で働いている従業員しか知らない事である。

【写真】台風21号の被害で孤立し、混乱する空港内の様子

「関空が民営化されて、責任の所在がわからなくなった。だから、有事の時に対応できない。文書は関空の経営を憂う人が書いたと言われているが、フランス人幹部と対立した人たちの合作とも言われている」(KAP関係者)

文書に記されている驚きの内容を紹介しよう。

* * * 「怪文書」と聞けば、何を思い浮かべるだろうか。政治の世界でライバルを追い落とすために作成された出所不明の文書。政界だけではない。官僚機構や会社組織の内部でも、権力闘争が激化するとどこからともなく生まれ、人知れず右から左へ流れていく。その情報の多くは出所不明で真偽もわからない。だが、すべてがニセモノとは限らない。ごくまれに“良質な”怪文書が出回ることもある。

ここにA4用紙14枚にまとめられた文書がある。冒頭には、こう書かれている。

<台風発生、その後の報告ミス、情報提供不足による混乱の1日、12時~15時台風通過。3000人孤立の情報、大規模浸水、停電、ネットワーク断絶、ビル損壊など>

単語の羅列は、昨年9月4日に台風21号の直撃を受けて大混乱に陥った関空の“機能不全”をあらわしている。当時、巨大台風の影響で約7800人の旅客らが空港内で孤立した。一刻も早い脱出と空港機能の回復が急務だったその時、対策にあたるはずの空港運営会社「関空エアポート」(KAP)で起きていたのは、主導権争いをめぐる会社幹部たちの子供じみた言い争いだった。文書には、その様子が日誌の時系列形式で克明に記録されている。

一例をあげてみよう。

* * * <9月7日(金) KAP内部分裂が露呈。トップ同士で口喧嘩>

エマヌエル・ムノント副社長「国交省の発表を事前に聞いていない。意図的にバンシへ知らさなかったのではないか」

山谷佳之副社長「直接報告した」

ムノント氏「翻訳が稚拙だった。翻訳チームの不手際だ」

この発言に山谷氏は、机を叩いて激昂してこう言い放った。

山谷氏「それほど不信感を持つなら君が日本語を学べばいい」

熱くなる2人に職員の一人が仲裁に入る。

「現場は緊迫している状況だから、冷静に議論をして適切な経営判断を」

* * *

KAPは、国内初となる関西国際空港と大阪空港(兵庫県伊丹市)の民営化で運営権を獲得し、2016年4月に事業を開始した。オリックスとフランスの空港運営大手バンシの子会社「バンシ・エアポート」が40%ずつ資して経営されている。ムノント副社長はバンシ、山谷社長はオリックス出身の幹部だ。

ただ、KAPは表向きは一つの会社ではあっても、空港事業を始めるまでは歴史も文化も異なるまったく別の組織。訪日外国人の増加の追い風もあり黒字化を達成した一方、「利益優先のKAPのやり方が嫌になったベテラン社員が次々に辞めて、現場の力が落ちた」(関係者)との声もある。それを白日の下にさらしたのが、台風21号だった。平時はうまくやっているように見せていても、いざ有事になると本性が出る。災害発生時点から両社では対応方針の違いで意見が何度も食い違い、そのたびに現場は大混乱に陥った。

文書でも、その内実の描写に力点が置かれている。

災害が発生した9月4日には、KAPの社内会議で国への情報共有やプレス発表をすべきとの提案があがるも、ムノント副社長が「民間企業であり国のことは気にする必要はない。プレス発表のタイミングや内容は当社独自の判断で行うべき」と主張。KAPから国に何の報告もなされなかった。同日17時にプレス発表するも、被害状況の要点を淡々と説明するのみでお詫びや今後の見通しもなし。これに旅客や航空会社を含む空港関係者が激しく反発した。

混乱に拍車をかけたのは、翌5日の動きだ。

空港内に取り残された旅客に対して何の情報提供もなく、クレームが増加。空港外への脱出計画がどうなっているのか、いつ実施されるのか、そもそもKAPがそれを検討しているかどうかもすらわからない状況だった。現場スタッフは会社から説明がないので問い合わせを受けても対応できず、疲労困憊に。<(職員は>明確な方針や情報の伝達や指示がないことからひたすら謝りたおすのみ>だったと書かれている。情報不足からデマも流れた。

また、KAPが空港内で孤立していた7800人の旅客を「3000人」と見積もったことがさらなる混乱を招く。バスによる脱出作戦は台数が圧倒的に足りず、数時間待ちになった。

次第に空港内で働く従業員の統率も乱れていく。旅客にまぎれてバスに乗ったり、通勤用のマイカーの移動を規制しなかったりしたことから連絡橋で大渋滞が発生。旅客の中には、従業員が先に脱出していく姿を見て怒りの声が渦巻く。そうなるのも当然で、KAPは<当時数千人と言われた従業員の島内孤立にはまったく配慮せず>といった状態だったからだ。

後でわかったことだと、3000人の見積もりは、空港スタッフがざっと見回して推定した人数がそのまま正式な人数になっていたという。文書には、外部有識者のコメントとして「3000という数字は、別件でもKAPがよく使う数字」と説明されている。

現場の混乱をよそに、KAPの幹部は主導権争いを続けていた。

<当初、(KAPと航空会社の)事務方同士連絡していた事は順調に物事の調整が進んでいたのが、フランス人が表に出てくるようになり、急に何も進まなくなった。これにはエアライン担当者もあきれていた>(4日)

<KAPから国にまったく情報を上げていないからか、国はエアラインやその他事業者から直接情報収集をするようになる>(5日)

<バンシが「情報統制、情報統制」と唱えて一切の情報を外に出さず。この頃から、オリックス陣営とバンシ陣営との意見相違や対立がだんだん増えてくる>(5日)

国内線は被災3日後の7日に再開されたが、KAPの混乱は続く。

<完全なモラルハザード状態。経営は情報管理を叫ぶだけで有効な対策とられず。社員もオリックスとバンシの仕切れなさや、内部もめを見て相当やる気を失せる状態>(11日)

場外では意外な人物も登場する。

<官房長官補佐官の福田が、「オリックスは民間運営の代表企業として国と連携して復興を頑張っている」と言い始める。オリックスからの根回しか? そんな暇あったら復旧対応に力注げ>(14日)

福田氏とは、昨年11月に官房長官補佐官を辞任した福田隆之氏のこと。福田氏は空港や水道事業などのPFI(民間資金を活用した社会資本整備)に精通している民間人として菅義偉官房長官に登用されたが、昨年の臨時国会開幕前にフランスの水道事業者から接待を受けていた疑惑が持ち上がり、その直後に辞任が発表された。「国会の答弁に耐えられないので、解任された」(官邸関係者)と言われている。

福田氏は、オリックスの社外取締役である竹中平蔵氏にもかわいがられていて、空港や水道のコンセッション方式(運営権の条件付き長期売却)導入の旗振り役だった。現在進められている千歳空港など北海道内の7空港の一括民営化では、KPAの山谷社長や竹中氏と一緒に北海道内で宣伝活動をしていたこともある。

実は、オリックスとバンシの企業連合は北海道内の空港運営にも意欲を見せていた。両社のプランはすでに入札の一次審査を通過していて、関空での実績もあったことから有力候補にあがっていた。余談になるが、竹中氏は過去には阪神タイガースファンを自称していたが、北海道の空港民営化が話題になりはじめたころから、メディアに対して北海道日本ハムファイターズのファンを宣言するようになった。ところが、昨年12月下旬、オリックスとバンシは突如として審査からの撤退を表明。表向きの理由は「災害対応に集中するため」とされているが、関係者の間では「高潮被害の対応の失態が広く知られてしまい、両社の亀裂が修復できていない。北海道どころではなくなったのでは」とささやかれている。

KAPの企業統治の問題は災害の前から指摘されていた。「上司に意見を言う人物を人事で冷遇され、コストカットで利用者の利便性向上につながる投資はされなかった。航空会社からの批判も多い」(政府関係者)という。

文書には、こんなことも書かれていた。

<経営の苦しい時期の関空を支えてきた事業パートナーとなる空港利用者を離反させ、ノウハウを持つ社員をないがしろにして離反させ、むしろ民営化前より経営基盤が悪化している>

文書に書かれている内容についてKAPにたずねると、こう回答した。

<被災・復旧対策におきましては、外国人幹部・日本人幹部を含む弊社の役職員が早期の避難及び復旧という共通の目的の下、一丸となり対策に当たっておりました。対立や対応方針の混乱があったという認識はございません。一刻も早い復旧に向けて、弊社幹部役職員において議論が白熱する場面はございましたが、ご指摘の「口論」とは認識しておりません>

民間の能力を活かして経営を効率化させるとして導入された空港民営化は、現在、福岡空港や高松空港などでも準備が進んでいる。だが、民営化された関空の災害対応は、とてもではないが「プロの仕事」とは思えなかった。だからこそ、関係者たちは怒りの気持ちで記録を残したのではないか。この文章には、悲憤の涙が満ちている。

* * * ※質問状に対するKAPの回答は以下の通り。

──被災時に社内で口論があったのは事実でしょうか。

9月4日に台風21号によって関西国際空港は被災し、その後の被災・復旧対策におきましては、外国人幹部・日本人幹部を含む弊社の役職員が早期の避難及び復旧という共通の目的の下、一丸となり対策に当たっておりました。対立や対応方針の混乱があったという認識はございません。

一刻も早い復旧に向けて、弊社幹部役職員において議論が白熱する場面はございましたが、ご指摘の「口論」とは認識しておりません。すべての関係者がそれぞれの意見を出し、最善を尽くすという意識の中のものであります。

弊社といたしましては、今後も全社一丸となって、この度の被災による教訓を活かし、より安心・安全な空港運営の実現に向けて取り組んで参る所存です。

──人数の推定の間違いが、渋滞を引き起こした原因になったと指摘されています。

9月4日にお示した約3000人という人数につきましては、21時現在に空港内に滞留されていた「旅客」についての数ですが、一方、5日に実際に島外に出た約7800人という人数は、9月4日21時現在に滞留されていた上記の約3000人の旅客数に加え、従業員数千名も含む数です。従いまして、人数の推測を誤ったというものではなく、そもそもの数値の性質が異なるものとご理解いただければと存じます。

「もうレース感覚ですね。その日その日の運動会で、1位を取ろうと必死でした」

また、島外に出る方々の輸送につきましては、バス25台(1台あたり定員52名)と船3隻(1隻あたり定員、2隻は定員110名、1隻は定員115名)を5日早朝6時からピストン輸送で運航開始できるよう準備が完了しており、その時点で島外に出ることを希望されていた8000人規模の輸送ができる能力に問題はございませんでした。

しかしながら、当時連絡橋が一車線のみの相互片側通行であったこと、また、対岸となる泉佐野も被害を受け、泉佐野市側の高速道路出口における交通規制に加え、市内における停電による信号停止や倒木による道路の不通など、様々な要因が重なり、激しい渋滞が対岸~連絡橋~空港島内に断続的発生したことが輸送に大きな影響を与えたものです。

弊社といたしましては、当時の状況の中で、連絡橋の交通を管轄する警察及びNEXCO西日本様にもご協力をいただき、最善を尽くしていただいたものと認識しております。

また、従業員の帰宅につきまして、空港内の事業者数は355者、1万7363人の従業員が勤務しておりますが、日頃から「お客様優先」の意識をもって業務にあたっており、被災翌日以降も泊まり込みで職務に当たった者が多数でした。ただ一方、体調の問題等から帰宅を必要とする従業員も多数残留しておりましたのも事実です。このような状況において、弊社といたしましては、お客様を優先しつつ、これら帰宅を必要とする従業員についても安全に空港外に輸送いたしました。渋滞の原因については、帰宅人数の多寡にかかわるものではなく、上記のとおり、両岸及び連絡橋が被災したことによる様々な要因が重なったことで起きたものであり、ご指摘の原因については当たらないものと認識しております。

──被災当時、情報公開のあり方をめぐって社内で対立があったことは事実でしょうか。

関西国際空港をご利用のお客様への情報開示の重要性についての認識は出身母体の違いに関わらず、弊社全役職員の共通した理解です。インフラとしての空港運営企業として、未復旧の施設への立ち入りによる危険回避、テロなどの未然防止など安全保障の観点から、一部の施設などの被災状況等についてメディアの方々に開示できない状況や撮影をお断りせざるを得ない状況もございましたが、ご利用のお客様に対して必要となる情報を早期に公表するという点において役職員間において姿勢・認識の相違はございません。

──災害対応でフランス人の幹部が途中から外されたことは事実でしょうか。

ご指摘いただいている事実は一切ございません。最高運用責任者であるバンシからの出向者(米国人)は被災初日から対策本部に常駐しており、また、発生当日は諸事情により空港に居合わせなかったフランス人幹部も漸次参集し、以降、被災・復旧対策に全力で当たっております。

──オリックス社とバンシ・エアポート社は北海道7空港の民営化に参入する意向を示していたが、昨年12月に第二次審査を辞退したのはなぜでしょうか。

ご質問は弊社株主であるオリックスとバンシに関するものですので、申し訳ございませんが、弊社としてお答えすることはできません。

(AERA dot.編集部/西岡千史)

[パリ 27日 ロイター] - フランスのルメール経済・財務相は27日、ルノーの会長兼最高経営責任者(CEO)を辞任したカルロス・ゴーン氏について、退職手当を「法外な」金額にすべきではないと述べるとともに、政府として問題を注視していく考えを示した。

24日にゴーン氏の後任を指名したルノーは、同氏への手当について最終決定していない。一方、フランスでは低賃金や不平等を不満とする反政府デモが起きており、ゴーン氏の報酬問題は火種になりかねない。

ルメール氏は国内ラジオのフランス・アンテルで「カルロス・ゴーン氏への手当が法外なものになった場合、誰も納得しないだろう」と述べ、「われわれは極めて慎重に注視するつもりだ」と表明した。

仏政府はルノーの筆頭株主で、持ち分は15%。取締会には2人の代表を送っている。

国内労組の労働総同盟(CGT)は、ゴーン氏の手当が2500万―2800万ユーロ(2800万―3200万ドル)となり、加えて年金として年間80万ユーロが支払われることになると試算した。

ルメール氏は、どのような手当であれば容認できるかとの問いには答えなかったが、ゴーン氏が政府から再任の承認を得るため、2018年の報酬を前の年の740万ユーロから30%カットすることに合意したことを指摘した。

さらに、フランスに拠点を置く大手企業の幹部らに税制上の居住地をフランスにすることを求める法案を、数カ月以内に提出するとした。

「技能実習生の問題に詳しい指宿昭一弁護士は『事実なら偽装請負であり、技能実習計画にも反する行為だ。実習制度も労働法も理解していない企業に受け入れる資格はない。(受け入れ企業を指導する)監理団体の責任も問われるし、このような受け入れを認めた法務省入国管理局の責任も重大だ』と話した。」

実習制度と労働法を理解している企業の方が少ないと思う。技能実習制度自体が安価な労働力を得る隠れ蓑になっていると思うし、ある自治体は外国人労働力確保のために日本語学校を開設した記事を読むと、安価な外国人労働力が本音だと思う。日本は事実を率直に言わない社会だし、率直に言われてもロジカルに考えられないので詐欺のように騙してほしい文化だと思う。

愛知県の青果卸会社と関連会社の農業生産法人に雇用され、北海道の農家などで農作業に従事しているベトナム人技能実習生21人が解雇を通知された問題で、全員が25日付で解雇された。青果卸会社の担当役員は取材に「そもそも農作業ができる社員はいなかった」と明かし、事実上、派遣先農家に実習を丸投げしていたと証言。識者は、職業安定法違反(偽装請負)に当たる疑いがあると指摘している。

【解説動画】入管収容施設の問題点と『難民』の実態

担当役員によると、青果卸会社は自社農場でカボチャや大根の栽培を手がけたことがあるが、収穫に至らず、「実習生に教えるような人間(社員)はいなかった」という。そのため、農業指導は北海道の請負契約農家に委ねていた。役員は「実習生を連れて行けば教えてもらえるので、社員は農家への送迎だけを行っていた」と話した。一方、実習生を受け入れていたある農家も「うちで雇っている(日本人の)女性が実習生に教え、作業内容も指示していた」と、不適切な運営実態を証言した。

技能実習制度上、請負契約を結ぶこと自体は禁止されていない。だが、請負契約先の農家側が実習生の指揮命令を行うことは、雇用責任が不透明になることから職業安定法44条で禁止されている。また、実習の丸投げは、実習生を受け入れる際に作成する義務がある技能実習計画にも違反している可能性がある。担当役員は「(偽装請負や実習計画違反になるという)認識はなかった」としている。

技能実習生の問題に詳しい指宿昭一弁護士は「事実なら偽装請負であり、技能実習計画にも反する行為だ。実習制度も労働法も理解していない企業に受け入れる資格はない。(受け入れ企業を指導する)監理団体の責任も問われるし、このような受け入れを認めた法務省入国管理局の責任も重大だ」と話した。

解雇された実習生のうち7人は労組に加入し、賃金や補償金の支払いなどを訴えている。【片平知宏】

「同社はこの事案を今月11日まで国土交通省へ報告しておらず、『飲酒事案と捉えていなかったため、報告していなかった』としている。」

全日空の定義ではどのようなケースが飲酒事案となるのか?飲酒した操縦士による乗務未遂は飲酒案件でないのなら定義を変更しない限り、同じ問題は起きる可能性は高い。個人的には言い訳だと思う。

全日空の40歳代の男性副操縦士(当時)が、乗務前のアルコール検査で同社の基準値を超えたため、後輩に検査を身代わりさせていたことがわかった。同社はこの副操縦士を出勤停止1か月の処分としたという。

同社によると、副操縦士は2014年5月、羽田発上海行きの便に乗務する前の呼気検査で、基準値を超えるアルコール分が検出されたため、後輩の操縦士に2回目の検査を身代わりさせたという。その後の再検査で副操縦士は基準値を下回ったが、地上スタッフが身代わりに気付き、副操縦士には乗務させなかった。

同社はこの事案を今月11日まで国土交通省へ報告しておらず、「飲酒事案と捉えていなかったため、報告していなかった」としている。

日本では飲酒が原因による重大事故が発生していないので、認識、チェックそして処分が甘い事が明らかになったと思う。

全日空の男性副操縦士(当時40代)が2014年5月、羽田空港で乗務前の呼気アルコール検査を、別の男性パイロット(当時30代)に受けさせていたことが25日、北海道新聞の取材で分かった。日航が今月7日に同様のケースを国土交通省に報告したことを受け、全日空は11日に報告した。

管理担当者が不正に気付く

昨年10月に日航の副操縦士が大量飲酒を理由に英国で逮捕され、パイロットの飲酒が問題視される中、同社はこの問題を公表していない。

全日空などによると、副操縦士は14年5月10日、羽田発上海行きの便に乗務する前、検知器による呼気検査で同社の基準値(呼気1リットル当たり0・1ミリグラム)を超えるアルコールが検知された。

副操縦士は、同便に乗務しない別の男性パイロットに依頼して再検査を受けさせ、通過したように装ったが、パイロットの管理担当者が不正に気付いた。

日航の報道を受け報告

不正に関わった2人はこの便に乗務せず、別のパイロットによって予定時刻の約30分遅れで出発した。同社は同年、副操縦士を出勤停止1カ月の懲戒処分、代わりに検査を受けたパイロットを訓戒処分とした。

日航では、17年12月に男性機長が検査を別の機長に受けさせていたことが一部メディアの取材で発覚し、今月7日に国交省に報告、9日に発表した。国交省によると、こうした事例の報告義務はないが、全日空は「日航の報道を受けて国交省に報告した」と説明している。

日航は9日、成田発米シカゴ行きの男性機長(59)が2017年12月、乗務前の呼気アルコール検査を、同乗するもう1人の機長(53)に代わりに受けさせた不正があったと発表した。2人は予定通り乗務し、帰国後、替え玉になった機長からの報告で不正が発覚。日航は18年2月、2人を懲戒処分にした。当時は公表せず、一部メディアの取材があったことから今月7日に国土交通省に報告した。

日航によると、不正があったのは17年12月2日の日航10便ボーイング777で、検査を受けなかった機長は便の統括役だった。

問題は氷山の一角だと思う。三菱自動車(東京都)とパナソニック(大阪府)でこの有り様では、中小や零細企業だともっとずさんだと思う。 メスがはいっていない、又は、メスを入れないから問題が発覚しないだけかもしれない。

法務省と厚生労働省は25日、三菱自動車(東京都)とパナソニック(大阪府)など4社について、国に提出していた技能実習計画の認定を取り消したと発表した。三菱自は実習計画と異なる作業をさせたこと、パナソニックは社員をめぐる労働基準法違反が確定したことが問題とされた。4社は5年間、新たな実習生の受け入れができなくなり、新在留資格「特定技能」の外国人も同じ期間、受け入れられない可能性が高い。

技能実習生の労働環境などを保障するため、2017年に施行された技能実習適正化法に基づいて実習計画を取り消された企業は過去に4社あるが、主要企業は初めて。三菱自、パナソニックは処分について「真摯(しんし)に受け止めている」などとそれぞれコメントした。

法務省によると、三菱自は岡崎製作所(愛知県岡崎市)で溶接作業を学んでもらうために受け入れたフィリピン人の実習生28人に、実習計画にはなかった車の部品の組み立てなどの作業をさせていた。同省は27人の認定を取り消し、1人は計画通りの作業に従事させるよう、改善命令を出した。27人のうち24人はすでに帰国し、残りの3人は別の企業に転籍したという。

同製作所での同様の不正は実習生の受け入れを始めた08年から始まり、国の調査が入った昨年5月まで続いていたという。今回の処分によって、三菱自で働いている残りの実習生は計画で示された期限が切れると、別の企業への転籍や帰国を余儀なくされる。同省は三菱自に実習生を派遣していた監理団体「協同組合フレンドニッポン(FN)」(広島市)などについても調査をしている。

高額補償金がアメリカで言う「ゴールデンパラシュート」なら驚く事ではない。有能な人材をヘッドハンティングする時の条件に

「ゴールデンパラシュート」が含まれることは普通。

「仏メディアが報じた。株主総会での承認が必要なため、実際に支給されるかは不明だが、労働組合は『信じられない』と反発している。」

フランスの状況は知らないが、フランスにも同じようなシステムがあるのなら驚く事ではない。労働組合が驚いているのならフランスでは同じシステムがないのであろう。日本ではそのような条件はあると思うが、ポピュラーではない。

【パリ時事】フランスの自動車大手ルノーの会長兼最高経営責任者(CEO)を辞任したカルロス・ゴーン被告に対し、競合他社に転職しないことを条件に最大400万ユーロ(約4億9700万円)の補償金を支払う規定があることが明らかになった。

仏メディアが報じた。株主総会での承認が必要なため、実際に支給されるかは不明だが、労働組合は「信じられない」と反発している。

補償金は、ゴーン被告が転職して企業秘密を漏らすのを防ぐことが目的だという。

ルノーによると、ゴーン被告の2018年分の固定報酬は100万ユーロ。成果に応じた変動分の報酬は後払いで、仏メディアによると21年までに総額500万ユーロ支払われる予定だった。ただ、受取時にルノーに在籍している必要があるため、全額支払われる可能性は低いとみられている。

「樋口委員長は、東京都内の従業員500人以上の事業所における抽出調査を容認するマニュアルが作成されていたことを挙げ、『隠そうとしていれば(マニュアルに)書かないと思う』と説明。荒井史男委員長代理(元名古屋高裁長官)も『正しい方向に戻さなかったということだけで、組織として隠そうとしたと認めることはできない』と話した。」

「警察が押収した会社のマニュアルには、『汚水は処理せず雨の日に流せ』という内容の指示があったほか、行政の立ち入り検査の際はきれいな工業用水を流していたということで、警察は会社ぐるみの犯行とみて追及しています。」

特別監察委員会樋口委員長の判断が正しければマニュアルに指示していあると言う事は違法で隠そうと思えばマニュアルに書かないと考えられないだろうか?違法の認識がなかったのではとも考えられる。

特別監察委員会樋口委員長や荒井史男委員長代理(元名古屋高裁長官)の判断が常識なのか、それとも非常識であるのか?

メディアの方々、わかりやすいように下記の事件と比較しながら説明してください。

名古屋にある国内最大級の食品リサイクル工場で汚水垂れ流しの疑いです。

この会社の社長ら2人が、リサイクルで出た汚水を海にそのまま流していた容疑で逮捕されました。

逮捕されたのは、食品廃棄物のリサイクル事業などを行う「熊本清掃社」の社長 村平光士郎容疑者(46)と、名古屋市港区にある食品リサイクル工場「バイオプラザなごや」の工場長代理 都築勇太容疑者(34)です。

警察によりますと、2人は、去年9月から11月まで5回にわたり、生ごみから肥料を作る際に出た排水基準を超えた汚水を処理せず、海に流した水質汚濁防止法違反の疑いが持たれています。

この工場では、名古屋市で1年間に出る事業系生ごみの3分の1以上を処理し、「名古屋から生ごみをなくす」などとアピールしていました。

「結論から言うととてもいいです」

(生ごみからのたい肥をアピールする村平光士郎容疑者 2009年取材・当時常務取締役)

村平容疑者は、「違法な排水は指示していない」と容疑を否認していますが、都築容疑者は、「村平容疑者から指示を受け夜中に汚水を流していた」と容疑を認めていると言うことです。

警察が押収した会社のマニュアルには、「汚水は処理せず雨の日に流せ」という内容の指示があったほか、行政の立ち入り検査の際はきれいな工業用水を流していたということで、警察は会社ぐるみの犯行とみて追及しています。

「スバルは『(調査結果を)隠すような意図はなく、公表すべきだとは認識していなかった』(広報)としている。」

特別監察委員会委員長の荒井史男委員長代理(元名古屋高裁長官)は「正しい方向に戻さなかったということだけで、組織として隠そうとしたと認めることはできない」が厚労省の勤労統計不正問題に適応できるのなら、スバルの広報の説明も受け入れられると言う事?

自動車大手スバルが2015年から17年にかけて、社員3421人に計7億7千万円の残業代を払っていなかったことが、24日わかった。16年に男性社員が過労自殺し、その後の社内調査で昨年1月までに判明した。スバルはこれまで1年間にわたり問題を公表しておらず、企業姿勢が問われる事態だ。

24日に男性の遺族の代理人が会見し、男性に残業代の未払いがあったと説明。さらにスバルは朝日新聞の取材に対し、未払いが多数の社員に広がっていたと明らかにした。

代理人によると、16年12月、車両工場の群馬製作所(群馬県太田市)の総務部に勤務する男性社員(当時46)が、長時間労働や上司の激しい叱責(しっせき)が原因で過労自殺した。スバルによると、同製作所の社員数人に残業代未払いがあったとして、太田労働基準監督署から17年7月に同製作所が労働基準法違反で是正勧告を受けたという。

こうした中で、同製作所では社員の残業時間を把握できていないことが判明した。そのためスバルは17年末、社内全部門の非正規を含めた社員1万7359人について、15年7月から2年間の未払い残業代の有無を調査。その結果、残業時間の記録は社員の自己申告だけで、パソコンの使用や出退勤の履歴などとは照合されず、過少申告が常態化していたことがわかった。

過少申告の理由について、社員の約6割が「(部署で決めた残業時間の)上限を超えないようにした」と回答。「上司から残業の指示を受けていなかった」との回答も約2割あったという。上司による過少申告の指示は確認できなかったとしている。スバルは「(調査結果を)隠すような意図はなく、公表すべきだとは認識していなかった」(広報)としている。

東京地裁がゴーン被告の有罪を望んでいるのなら保釈を認めない、又は、外国人のずる賢さを警戒しているのなら保釈を認めないだろう。

海外の承認や外国語で記載された書類の正当性を確認するのはとても大変で困難な作業。日本側だけの証拠で判断できる事が望ましいであろう。

外国では賄賂や腐敗が常識の国々が多くあり、政府系機関職員や公務員による公文書の偽造、事実でないないようの文書が公文書として作成される、

証人の偽証などいろいろな問題がある。

公務員の底辺のレベルでは信用できない書類を信用するか、信用に値しない文書を信じるとか、愚かな現実を見た経験からの推測。まあ、権力を公務員達が我々が判断する立場なので我々が判断したと言えばそれで終わり。面白い案件でなければメディはスルー。

ここまで世界中で注目を集めているのだからゴーン被告が無罪となれば東京地検や東京地裁の面目や信用度は地に落ちると思う。

まあ、「最初の請求では保釈後の制限住居を東京のフランス大使公邸かパリにする」であれば日本の法律は適用されないので法は法であると主張すれば何も出来ないと個人的に思う。日本人であれば国外脱出できなければ逃げようがないが、ゴーン被告であれば、フランスでも、ブラジルでも、レバノンでもどこでも隠れる事は出来るし、資金的にも十分な貯えや隠し資産は可能だと思う。ブラジルやレバノンであれば、お金のためには法を犯してもいろいろな事をしてくれる人々はいるであろう。お金で出来る事は日本以上にたくさんあると推測する。

東京地裁は22日、私的投資の損失を日産自動車に付け替えたなどとして会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された前会長、カルロス・ゴーン被告(64)の保釈を認めない決定をした。弁護人が18日に2回目となる保釈請求を出していた。地裁は東京地検特捜部や弁護人から改めて意見を聞くなどした結果、口裏合わせなど証拠隠滅の恐れが高いと判断したとみられる。弁護人は決定を不服として準抗告するかどうか検討するが、ゴーン被告の勾留はさらに続く見通しとなった。

ゴーン被告は昨年11月19日に金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑で逮捕されて以来、東京拘置所(東京都葛飾区)で2カ月以上勾留されている。

弁護側は、ゴーン被告が会社法違反などの罪で起訴された今月11日に保釈請求を出したが、15日に却下され、準抗告も17日に棄却された。証拠隠滅や海外逃亡の恐れがあることなどが理由とみられる。

最初の請求では保釈後の制限住居を東京のフランス大使公邸かパリにすると地裁に伝えていたが、2回目は、日本国内に変更して請求していた。さらに代理人を通じ「裁判所が正当と考える全ての保釈の条件を尊重する」との声明を出し、旅券の提出や毎日の出頭、高額の保釈保証金などを受け入れるとしていた。

ゴーン被告は地裁で8日に開かれた勾留理由開示手続きで、いずれの起訴内容も否認した上で「根拠もなく嫌疑をかけられ、不当に勾留されている」と無罪を訴えていた。

ゴーン被告は昨年12月10日に平成22~26年度の報酬を過少に記載したとして起訴され、27~29年度分の容疑で再逮捕された。その後、同月20日に地裁が特捜部の勾留延長請求を却下し、保釈される可能性が高まったが、翌21日に会社法違反容疑で再逮捕された。

ゴーン被告をめぐっては、「長期勾留」などと海外メディアを中心に日本の刑事司法制度を批判する報道が続いていた。

ジェネリック(後発)医薬品で効果や品質で問題がなければ、いかに効率よく医薬品を生産出来るか次第だと思う。

チキンレースの逆ヴァージョン。

厚労省の流通価格調査はどこまで機能しているのか?

カルテルが確定すれば重い処分を出せば良い。

ジェネリック(後発)医薬品の卸価格でカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は22日午前、独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で医薬品メーカーの日本ケミファ(東京都千代田区)、コーアイセイ(山形市)の2社に立ち入り検査を始めた。ジェネリック医薬品の取引のみを対象にした立ち入り検査は初めて。

関係者によると、2社は2018年ごろ、腎臓病患者向けのジェネリック医薬品「炭酸ランタンOD錠」について、卸売業者に納入する卸価格を不当に申し合わせていた疑いがある。価格競争が起きないようにして値崩れを防ぐ目的だった可能性があるという。炭酸ランタンOD錠は2社を含む計5社が18年2月に製造承認を受けたが、同年6月時点で日本ケミファとコーアイセイだけが販売に向けた準備を進めていた。

メーカーからの卸価格は、患者に処方される際の薬価の改定にも影響する。卸価格が高ければ、将来的には患者の医療費負担が増えていた可能性もある。

問題が発覚した以上処分するのは当然だし、処分される事に対して自業自得だと思う。

話は変わるが毎月勤労統計の不適切調査問題に関して関与した職員は全て処分するべきだと思う。

上司の命令だったと証言し、証拠や証明できた職員達は処分を軽減するべきだと思う。命令した事が証明された職員は処分を重くするべきだ。

柴山文部科学相は22日、文部科学省の私大支援事業を巡る汚職事件や入試での不正な得点操作が昨年発覚した東京医科大(東京)に対して、2018年度の私学助成金を全額交付せず、ゼロにすると正式に発表した。同大は前年度、約23億円を受給していた。私大の助成金が不交付となるのは極めて異例だ。

アメリカンフットボール部の危険なタックル問題の後、大学としての対応に問題があった日本大(同)への助成金についても、35%の減額を決めた。

また、医学部入試問題で不適切な入試が行われたと認定された岩手医科大(岩手)、昭和大(東京)、順天堂大(同)、北里大(同)、金沢医科大(石川)、福岡大(福岡)も、25%の減額とされた。

テレビ局社員は注目を受けると思うので注意しなければならないと思う。

福井県警は21日、福井県鯖江市神明町3丁目、福井テレビ制作部副部長の畑祐一郎容疑者(42)を県青少年愛護条例違反の疑いで逮捕し、発表した。

あわら署によると、畑容疑者は2017年12月21日、同県内のホテルで18歳未満と知りながら、当時高校生だった少女にわいせつな行為をした疑い。福井テレビは「弊社の社員が逮捕されたことを重く受け止め、事実関係を確認し、厳重に処分する」としている。

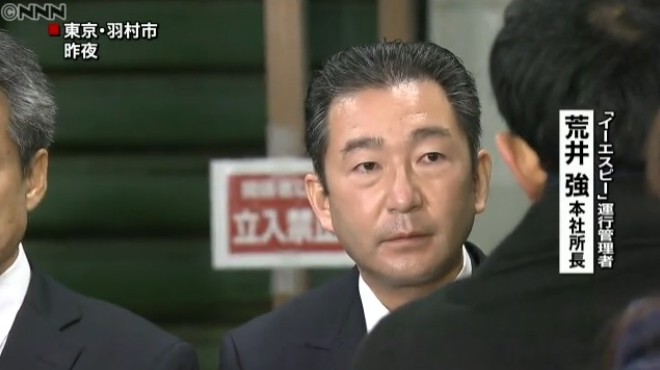

航空会社アイベックスエアラインズ(東京)は18日、男性機長が社内で義務付けられたアルコール検査を受けずに国内線の便に乗務したと発表した。検査のことを忘れていたという。

同社によると、男性機長は今月9日、検知器による呼気検査を受けずに仙台空港発大阪(伊丹)行きの便に乗務。同じ機体で伊丹から新潟に飛行中、失念に気付いたという。新潟到着後の検査ではアルコール分は検出されなかった。

ある意味、それぞれにメリットがある関係だった。あえていうのなら切り捨てられた下請けや社員達。

この世の中、大義名分は必要。特に日本では大義名分が必要。三菱にしても燃費不正問題を早期に対応せずに日産・ルノーグループに救ってもらった。

「3社連合は29年に販売台数が約1060万台と世界2位のグループとなった」。これからは転落しかないと思う。どれほど転落するかは

今後の展開そして個々の企業がどのような選択を取り、社員達がどのように頑張るか次第だと思う。

毛利元就の三本の矢ではないが、3人が協力すれば1+1+1よりももっと良い結果を出せるが、足を引っ張り合えば、個々が独立して経営するよりも

悪い結果が出る事がある。いろいろな選択や方法にはメリットとデメリットがあり、メリットとデメリットの割合や差がそれぞれのケースで違うと思う。

短期、中期、そして長期のどの時点で評価するかによっても違ってくると思う。

このような状況になった以上、徹底的に調査して膿を出さないと、中途半端なままでは違う形で問題は出てくると思う。また、ゴーン容疑者なしで

日産と三菱が協力できるのか凄く疑問。日本人は外国人には従うが、日本人同士ではプライドや派閥などで妥協できない悲しい部分がある。ルノーとは

無理でも日産と三菱が協力すればデメリットを軽減できそうに思えるが、それが出来ないのが日本人だと思う。

この騒動の影響は数年から5年以上経たないと判断出来ないと思うし、日本や世界的な経済の状況によっても影響されるので、単純には評価できないと思う。ただ、日本の検察がどこまで出来るか、有罪なのか、無罪なのかについてはもっと早い段階で結論が出ると思う。

日産自動車と三菱自動車の会長を兼務していたカルロス・ゴーン被告(64)に、10億円の非開示報酬に関する新たな不正疑惑が浮上した。ゴーン被告は両社の資本提携をまとめ、仏ルノーを含め販売台数世界2位の3社連合を形成したが、今回発覚した不正はその功績を汚し、連携にも影を落としそうだ。(高橋寛次)

【図解】2つの特別背任容疑をめぐる主張

関係者にとって衝撃的だったのは、日産と三菱自の協業の象徴ともいうべき統括会社「日産三菱BV」をゴーン被告が設立した目的が、巨額の非開示報酬を得るためだったという調査結果だ。

調査を担当した西村あさひ法律事務所の梅林啓弁護士によると、ゴーン被告と元日産代表取締役のグレゴリー・ケリー被告(62)は平成28年6月頃、「日本で開示対象外となる報酬をゴーン被告に支払えないか」という目的で、日産と三菱自が折半出資する統括会社設立の検討を始めたという。記者団の取材に応じた三菱自の益子修会長兼最高経営責任者(69)は、「われわれも日産も、純粋なシナジー(相乗効果)が目的と聞いていた」と驚きを隠さなかった。

ゴーン被告は日産の社長だった28年5月、燃費不正問題が発覚して窮地に陥った三菱自と電撃的な資本提携で合意。株式の34%を取得して事実上傘下に収め、3社連合を形成した。当時の会見では「相乗効果が見込める。日産が弱い東南アジアの事業でメリットがある」と提携の意義を強調していた。その後、三菱自の業績はV字回復し、3社連合は29年に販売台数が約1060万台と世界2位のグループとなった。

日産の再建に成功した後は、必達目標を掲げてもクリアできないケースが目立つなど精彩を欠いていたゴーン被告だったが、三菱自への出資決断の速さは高く評価されている。しかし今回、「(28年10月に)資本提携が発足する前から、今回の支払いの仕組みが計画されていたことが明らかになった」(梅林氏)。

益子氏は記者団から「(日産との)提携そのものに不信感を抱かないか」と聞かれると色をなして反論。「現在の自動車産業が抱える問題を考えると、1社で対処することは難しい。アライアンス(企業連合)の力は不可欠で、今回の問題とは峻別(しゅんべつ)して考えるべきだ」と話した。だが、調査結果をみると、相乗効果を出そうと努力してきた従業員への背信行為が、現場の士気に影響する懸念は否めない。

前会長カルロス・ゴーン被告の経営者としての能力は素晴らしいと思うが、これまでのニュースをしっていれば人間的に問題があり、強欲である事に同意する人は多いと思う。

三菱自動車は18日、臨時の取締役会を開いた。前会長カルロス・ゴーン被告が役員報酬を不正に受け取っていなかったかどうかを内部で調べた結果を報告。調査では、筆頭株主の日産自動車とオランダに設立した統括会社「日産三菱BV」から、ゴーン被告に約10億円の報酬が支払われていたことが判明した。三菱自は、不透明な資金の流れだとして問題視している。

統括会社は、日産と三菱自が折半出資で2017年6月に設立。両社の提携効果を高める戦略の立案が狙いとされ、ゴーン被告が会長兼最高経営責任者(CEO)に就いた。両社の連結対象ではないため、報酬は開示していない。

こんなひどい会社がまだ存在しているし、情報提供(通報)がなければ処分されない現実があるとはひどい。

「中部運輸局は17日付で、高速バス会社『WILLER EXPRESS名古屋営業所』に対し、バス3台を30日間の使用停止とする処分を下しました。」

バス3台に対する処分だけなら3か月から半年の使用停止にするべきだと思う。もし事故が起きたら保険は下りないだろう。

運転手一人さえもどうにも出来ないほど経営が苦しいのならそれ以外にも問題があるかもしれない。

高速バスをここ数年使っていないけどスキーバス事故の教訓や規制強化でもこんな有様である事に驚く。

運転免許が失効していた職員に15回にわたってバスを運転させていたとして、中部運輸局は17日付で、高速バス会社「WILLER EXPRESS名古屋営業所」に対し、バス3台を30日間の使用停止とする処分を下しました。

中部運輸局によると同営業所は、運転免許が失効した40代の男性運転手に、去年6月から7月にかけ高速バスを15回にわたり運転させていたということです。去年11月に情報提供を受けた中部運輸局が、営業所を調べたところ発覚しました。

「WILLER EXPRESS」は中京テレビの取材に対し、「今回の件を真摯(しんし)に受け止め、お客様に安心安全なサービスを提供できるよう努力していきたい」とコメントしています。

中京テレビNEWS

東京オリンピック招致委員会は実際にコンサルティング業務が行われたのか確認やチェックをしていたのか?

JOC(日本オリンピック委員会)・竹田会長の捜査にも影響を及ぼすのか。

シンガポールの裁判所は16日、東京オリンピック招致委員会が契約していたコンサルタント会社の元代表に対し、虚偽の報告をしていた罪で、禁錮1週間の有罪判決を言い渡した。

・必見「“五輪コンサル”に禁錮刑 東京の招致委が契約」の動画

有罪判決を受けたのは、シンガポールのコンサルタント会社、ブラックタイディングス社の元代表、タン・トンハン被告(36)。

タン被告は、2014年に得た55万シンガポールドル、およそ4,400万円について、実際はコンサルティング業務をしていないのにもかかわらず、「コンサルタント料金だった」と、汚職捜査当局に虚偽の報告をしたという。

ブラックタイディングス社は、2013年に東京オリンピック招致委員会と2億円を超える契約を結んでいて、フランス司法当局は「贈賄」にあたるとして捜査を進めている。

タン被告は、2月20日から収監される予定。

良い生活や生活水準を経験してしまうとコントロールや現実を受け入れる事に失敗すると自己抑制が効かないのだろうか?

輪廻転生がないのならお金持ち、貧乏人、その他の人の人生は一回限り。自己責任で思うようにすれば良いのかもしれない。自己責任は

忘れずに!

野村証券の社員の女が、男性客から野村カードをだまし取り、現金あわせて620万円余りを盗んだ疑いで逮捕された。

複数の顧客がだまされていて、被害総額は5300万円にのぼる。

逮捕されたのは、野村証券でフィナンシャルアドバイザーとして勤務していた嶋直美容疑者(46)。

嶋容疑者は2017年、神奈川・横浜市の80代男性から野村カードなどをだまし取り、620万円余りを盗んだ疑いが持たれている。

野村証券によると、同様の手口であわせて6人の客がだまされ、被害はおよそ5300万円にのぼる。

嶋容疑者はすでに解雇され、「生活費や遊興費に使った」と話しているという。

FNN

業界が以前と全く同じとは思わないが下記の記事は事実の一部だと思う。

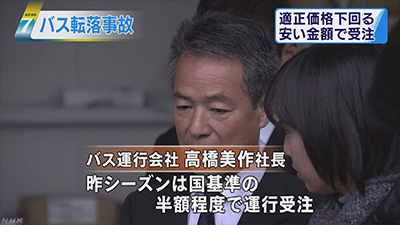

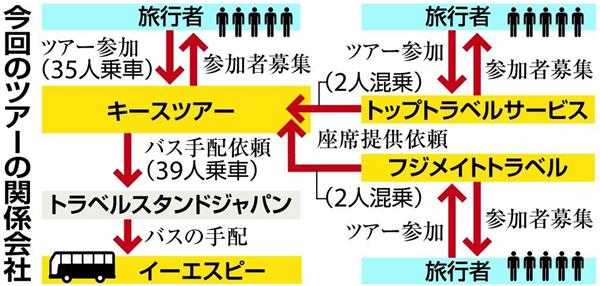

軽井沢のバス事故で、バスを運行していた「イーエスピー」(東京都羽村市)は、国の基準額の下限を下回る安値で仕事を請け負っていた。事故を受け、国は不当な安値防止へ規制を強化したが、取材すると、変わらない業界の実態も見えてきた。

「下限未満でないと仕事はもらえない。それが今も業界の暗黙のルールです」。関東地方のバス会社で安全管理を統括する男性社員(27)はこう話す。

この会社が昨年引き受けた中国人観光客向けの3泊4日のツアー。運賃は下限額ギリギリの52万円。しかし旅行会社と話し合い、「手数料」の名目で29万円を差し引いた。請求した額は23万円。こうした契約は珍しくなく、現在の相場は「下限額の5~6割ほど」という。「もはやたたき売り状態ですよ」

事故後、国土交通省は安全管理や監査体制の強化など85項目の対策を打ち出した。安値対策では、契約上認められる運賃の範囲を、旅行会社と交わす「運送引受書」に書くよう義務づけた。この書面は国などが行う監査時の点検対象で、下限額を明示させることで、安全コストの削減につながる不当な安値での受発注を防ぐ狙いがあった。

だが、関東の別のバス会社の運行担当は、旅行会社とバス会社との間には一部で国の狙いを裏切る「共犯関係」が働く、と話す。

バス業界には閑散期と繁忙期があり、閑散期に受注するには繁忙期に安値で引き受け、旅行会社に恩を売ることが重要という。「バス代を抑えたい旅行会社と、安くても定期的に仕事が欲しいバス会社。利害が一致すると、法を守る意識など飛んでしまう。バス会社は旅行会社に嫌われたくないんです」(田中奏子)

「この事故は、貸切バス事業者のなかに、バス運行に関する様々な規制を守る気がまったくない者がいた、という事実をあらわにしました。規制の「実効性」が不十分、つまり規制があるにもかかわらず、一部の会社で守られていなかったのです。・・・貸切バス事業においては、運転手の運転時間や拘束時間、車両の整備管理など細かい規制が以前から決まっていましたし、過去の事故を受けさらに強化されていたにも関わらず、このバス事業者には、それらを守る意識がまったく欠けていたわけです。2000(平成14)年に貸切バス事業への新規参入が自由化された結果、中小事業者が増加し、そのなかには同社のように『どうせバレないだろう』として法令を守る気が足りない事業者もいたということです。」

飛行機のパイロットのアルコール検査の不正、不適切な計測、替え玉や記録しないなどバス業界だけに問題があるとは思えない。国交省は現実を把握して規則や管理監督の方法を考えるべきだ。規則があっても守らなけれ問題ないし、ばれなければ不正を行った方が楽だとか、得だと思わせる環境を

放置した結果、大惨事が運悪く起きたと言う事だと思う。

「バス事業者どうしが、安全対策を含めた自らの品質を競い合う市場環境を作り上げていくことが必要だと言えます。」

理想的ではあるが、現実的に絶対に無理だと思う。監督官庁は性悪説を基本に対応していくしかないと思う。日本企業のデータ改ざん、隠蔽、偽装、

不正検査のニュースからも推測できるが、日本社会が大きく変わらないと無理だと思う。これらのニュースはいかに理想的な事が日本だけでないとと確信するが無理であると思う。努力としては問題ないが、実現は無理であるので、少しでも向上するように努力や改善するしかないと思う。

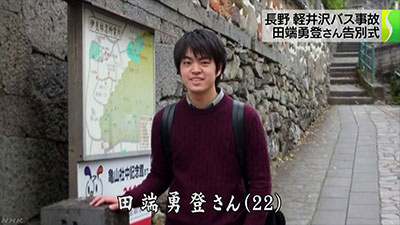

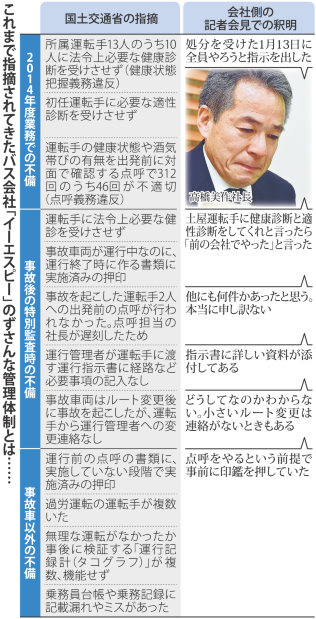

事故を起こした事業者は法令順守の意識があまりに低かった

2016年1月15日未明、長野県軽井沢町の国道18号「碓氷バイパス」で、東京から長野県のスキー場へ向かっていた貸切バスが対向車線を越えて道路外に転落、15人が亡くなり、残る26人も重軽傷を負うという大事故が発生しました。当該バス事業者の運行管理体制があまりにずさんだったことから社会の大きな関心を集め、国土交通省やバス業界、バス車両メーカーらでは再発防止策の策定に追われました。

【写真】「安全なバス事業者」の証、車両のココに注目

この事故は、貸切バス事業者のなかに、バス運行に関する様々な規制を守る気がまったくない者がいた、という事実をあらわにしました。規制の「実効性」が不十分、つまり規制があるにもかかわらず、一部の会社で守られていなかったのです。

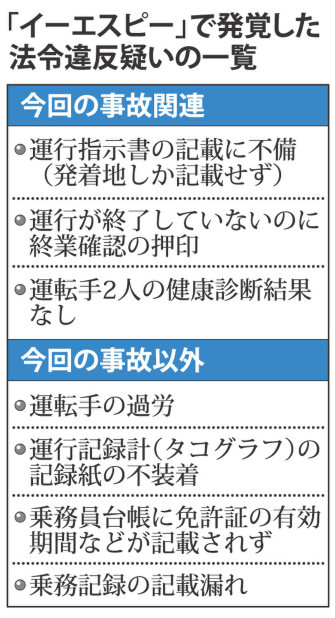

事故後の捜査と報道により、事故を起こしたバス事業者「イーエスピー」では、運転手の健康状態確認などのため義務とされている運行前の「点呼」が実施されていない、「運行指示書」に具体的なルートが記載されていないといった、最も初歩的なルールさえ守られていなかったことが明らかになっています。

さらに、貸切バス事業者が旅行会社から受け取る運賃額について新しい制度が導入されていたにも関わらず、それを下回る額で旅行会社から受注していました。この「新運賃・料金制度」は、「旅行会社から受け取る運賃額が低額で、安全への取り組みを十分に行えない」というバス業界の声を受け導入されたものです。バス事業者が受け取る金額を上げるように制度を変えたのに、その制度さえ守っていなかったのは不可解です。大型バス運転経験の乏しい運転手を、十分な研修を経ずに乗客を乗せた「実車」乗務へ送り出した点も、常識的なバス事業者と比べ安全意識が驚くほど欠如していたと言わざるを得ません。

貸切バス事業においては、運転手の運転時間や拘束時間、車両の整備管理など細かい規制が以前から決まっていましたし、過去の事故を受けさらに強化されていたにも関わらず、このバス事業者には、それらを守る意識がまったく欠けていたわけです。2000(平成14)年に貸切バス事業への新規参入が自由化された結果、中小事業者が増加し、そのなかには同社のように「どうせバレないだろう」として法令を守る気が足りない事業者もいたということです。

悪質な事業者は「排除」 強化された規制の数々

この軽井沢での事故を受け、国土交通省では法令を改正し、バス事業者らの費用負担も得て「貸切バス事業適正化実施機関」を指定。同機関が各事業者を巡回し指導を行う一方で、問題が多い事業者があれば通報し、国による監査が優先的に行われる体制が作られました。また、貸切バスの事業許可を更新制とし、各事業者は原則として5年おきに国による審査を受けなければ事業を継続できない仕組みとなりました。

後者は、2017年度に初めて適用されましたが、対象となった事業者のうち1割以上が更新を辞退し貸切バス事業から撤退するなど、中小事業者を指導し品質を底上げしつつ、悪質な事業者を退出させる仕組みが回り始めています。

また、この事故によって、万一の事故の際に被害を最小限に留めるための「車両側の対策」が不十分だったことも露呈したと言えます。バス業界では従来、運転時間や拘束時間に上限を設け運転手の過労を防止するなど、事故をいかに未然に防ぐか、という点に重点を置いて対策がなされてきました。しかし、どれほど厳格に運行管理を行い、運転手の技術向上を図っても、事故を「ゼロ」にすることはできません。

そこで、2014年以降、新造される貸切バスや高速バス車両について、衝突の危険があるときに自動で減速または停止する「衝突被害軽減ブレーキ」(いわゆる「自動ブレーキ」)を搭載することが順次義務化されました。さらに、2018年からは、日野自動車といすゞ自動車が販売する大型貸切バス、高速バスには「ドライバー異常時対応システム(EDSS)」(運転手が運転中に意識を失った場合など、バスガイドや乗客がボタンを押すことでバスが自動停止するシステム)の標準搭載が始まり、今後は他車種への展開やさらなる技術の高度化が予定されています。事故防止や事故の原因究明に使われる「ドライブレコーダー」も、2017年以降、貸切バス全車に装着することが順次義務化されています。

貸切バスの利用者側も変化 安全性の「認定」重要に

軽井沢での事故を受け、紹介したもの以外でも多くの制度改正が行われました。こうした制度を着実に実行していくことこそ、業界の底上げを図るという意味で最も重要な対策です。一方、もうひとつ重要なことが、安全への取り組みをただの「コスト」だと受け取るのではなく、努力したぶん、自らの会社を選んでもらえるようになる「投資」だと思える市場環境を作ることです。

事故後、貸切バスを利用する側である旅行業界も変化しています。旅行会社がバスツアーを企画し集客する際、実際に利用するバス事業者の名前をパンフレットなどに明記することとなりました。

それまで、航空会社やホテルについてはパンフレットに固有名詞で記載され、仮に変更になれば利用者から差額返金などが求められていたのに対し、貸切バスは会社名の記載がなく、どの事業者も同じという扱いだったのです。たしかに従前のルールであれば、ツアーを企画する旅行会社にとっては、ツアーの集客状況(参加人数)や行程に応じて直前に別の契約バス事業者に振り替えることも容易です。これは、バス事業者にとっても状況に応じて車両を提供できるので、運用が楽であることは間違いありません。

しかし、それでは、すべての貸切バスは、使いまわしのきく「汎用パーツ」になってしまいます。前述の通り2000(平成14)年以降、貸切バス事業者のレベルの差は拡大しているので、その差を「可視化」し、品質の高い事業者に予約が集まったり、その対価として高い運賃を受け取ることができたりするような市場環境を作る必要があります。

そのための対策が、日本バス協会による「貸切バス事業者安全性評価認定制度」(通称:セーフティバス)です。同協会の担当者がバス事業者に出向き取り組みを評価するとともに、事故歴を反映して安全性の高い事業者を認定するもので、全国約4500社のうち、2018年12月現在で1718社が認定済み、そのうち318社が最難関の「三ツ星」を取得しています。

大手旅行会社を中心に、発注(利用)先を、同制度認定のバス事業者に限定する動きも生まれています。その結果、中小規模の事業者でも同制度の認定を目指す事業者が増えています。認定を受けるには、運行管理の体制などを充実させる努力が必要で、中小事業者のレベルアップにつながります。

「ルールだから仕方なく」から、「選んでもらうため」の安全対策へ

これまでバス業界には、「安全対策は見えないところで地道に行うもの」「お客様に不安感を与えないよう、安全対策をあえて説明しない」という雰囲気がありました。いまでは、安全への取り組みを可視化し、積極的に説明することで乗客に安心感を与える動きが始まっています。

前述の「衝突被害軽減ブレーキ」や「ドライバー異常時対応システム」など先進的技術を用いた安全対策についても、バス車両の外側にステッカーなどで表示するためのガイドラインも国によって作られました。今後は、バス事業者どうしが、安全対策を含めた自らの品質を競い合う市場環境を作り上げていくことが必要だと言えます。

一方、ほかの業界同様、バス業界でも人手不足が深刻化しています。運行管理体制や車両の安全装置が不十分なバス事業者は運転手からも選ばれなくなり、「人手不足倒産」のリスクさえ生まれています。「規制で決まっているから仕方なくルールを守る」安全対策から、「お客様や従業員から選んでもらうため」積極的な意識で行う安全対策へと、業界全体で舵を切ることこそ、貸切バス業界変革のゴールだと言えるでしょう。

最後に、この事故で亡くなった方をはじめ被害者、そのご家族の気持ちを思うと、バス業界の関係者として沈痛な気持ちになります。バス業界に関わるすべての人が、真摯に、このような事故の再発防止に努め続けることを願っています。

成定竜一(高速バスマーケティング研究所代表)

個人的に日本の司法制度には疑問を感じる事はある。しかし、良くも悪くもこれが日本である。

日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告だけが不当な扱いをされたと日本の司法制度がヨーロッパやその他の海外の国々と違うのでは大きな違いだと思う。

最後に本当にキャロル・ゴーンさんは日本の司法制度の改革を求めているのか?それとも夫の件が終われば見向きもしないのだろうか?

今回の件で日本の司法制度に関して少しは改善されるかもしれないが、改善や改善の適応までにはカルロス・ゴーン被告のケースは間に合わないと思う。

カルロス・ゴーン被告の記事がどこまで事実なのか知らない。そして、有罪か無罪かは法制度、検察、裁判所そして証拠や証人次第で変わる。ただ、無茶苦茶にやっていると思う。日産がゴーン被告と対立しなければ絶対に公表されない事ばかりであるが、公になった以上、なるようにしかないと思う。

日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告の妻が13日、夫が不当な扱いを受けているなどとする文書を国際人権団体に送ったことがわかった。

文書はゴーン被告の妻、キャロル・ゴーンさんから国際人権団体「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」の日本支部に宛てて送られたもので、「夫に対する不当な扱いと不平等な日本の司法制度に光を当ててもらいたい」などと要請している。

また、拘置所の部屋は暖房もなく風呂は週に2~3度しか許されず、体重は2週間で7キロ減ったなどと訴えている。

その上で、捜査当局は弁護士が立ち会わない中で夜や休日も取り調べを行っていると非難していて、日本政府に対して司法制度改革をするよう求めている。

日本テレビ系(NNN)

「同社によると、販売担当者がメキシコ産クロマグロを仕入れる際、伝票に『国内産』と記した上、計約3.2トンを52回にわたりスーパーに納入していた。昨年3月にスーパーから産地証明書の提出を求められ発覚した。」

「スーパーから産地証明書の提出」を求められまでの52回も「国内産」として納入したのは悪質だと思う。数回であれば、間違えた可能性はあるが、

52回は確信犯だと思う。

水産物卸会社「横手水産物地方卸売市場」の歴史は浅いの?

秋田県横手市の水産物卸会社「横手水産物地方卸売市場」が2017年8月~18年3月、外国産マグロを国産と偽り、県内のスーパー1店に納入していたことが13日、同社への取材で分かった。和泉健一社長は「産地偽装はとんでもないことで管理が行き届かなかった。消費者に対しても申し訳ない」と話している。

同社によると、販売担当者がメキシコ産クロマグロを仕入れる際、伝票に「国内産」と記した上、計約3.2トンを52回にわたりスーパーに納入していた。昨年3月にスーパーから産地証明書の提出を求められ発覚した。

「日産関係者によると、ジュファリ氏の会社『ハリド・ジュファリカンパニー』は、自動車関係の仕事をしていなかったという。」

日産関係者は証拠をもっているのだろうか、それとも、東京地検特捜部は証言できる人間の協力を得ているのだろうか?

日本でもそうだが、中東の方が上や周りからの圧力はありそうだから、何のメリットもなく日産や東京地検特捜部に協力するとは思えない。

日産自動車の元会長、カルロス・ゴーン被告(64)が、日産の子会社からサウジアラビアの知人の会社に13億円を支出した事件で、この会社が自動車関連の仕事をしていなかったことがわかった。

ゴーン被告は、サウジアラビア人の知人、ハリド・ジュファリ氏の会社に、日産の子会社「中東日産」からおよそ13億円を支出させるなどした罪で、追起訴された。

ゴーン被告は、ジュファリ氏について、「日産のために働いた正当な報酬」だとして容疑を否認している。

しかし、日産関係者によると、ジュファリ氏の会社「ハリド・ジュファリカンパニー」は、自動車関係の仕事をしていなかったという。

東京地検特捜部は、ゴーン被告からジュファリ氏への支払われた金は、謝礼だった可能性があるとみて調べている。

FNN

「ゴーン事件でフランスが報復」が事実であろうがなかろうが、関係のある人達には困った事であろうが、関係のない人達にはどうでも良い事。

問題は、東京地検特捜部がゴーン容疑者を有罪に出来るのか、そして、日本オリンピック委員会(JOC)の竹田恒和会長を有罪の出来るのかだと思う。

捜査しても有罪に出来なければ当事者、関係者そして利害関係者達は不愉快な思いをするであろうが、ただそれだけである。

国によって法律や似たような法律であっても解釈が違ってくる。常識やモラルと法的に違法であるか、有罪になるのかは全く次元が違う。

日本で違法でも外国では違法でないケースはたくさんある。アメリカなどは州が違えば、違法であるかの基準が全く違ってくる。

納得出来ても、出来なくても、法や規則が違う国やエリアに行くのであれば受け入れるしかない。

日本であっても同じように法や規則が適用されているとは思えない。または、法や規則を解釈する人が違えば、結果も違ってくる。外国の

法や規則であればなおさら違うが大きくなると思う。

東京地検特捜部がフランス政府からの報復なり、ネガティブな対応を想定していないとは思えない。判断する人がどう思ったかは知らないが、

相手の気に入らない事をすれば、相手がかなり出来た人でなければ、それなりの報復は想定するべきだと思う。

個人的には東京オリンピックを指示していなかったので、事実はどうだったのか知らないが、有罪にされるような手段を選択したのなら仕方のない事だと思う。この世の中、綺麗ごとばかりではない事は理解している。特に結果をコントロールしたければ不正やごまかしは選択のひとつになると思う。

だから、不正、データ改ざん、不正や違法検査、虚偽報告などいろいろな選択をするのである。ばれなければ不適切な選択を選んで勝者となった者達が得をする。不正が見つかれば、不正を行った者は不正をしなかった以上に損が発生する可能性が高い。

ゴーン容疑者が無罪となっても、彼が行った事を知った人達は彼に対する印象や考え方を変える人がいるだろう。もし、今回の騒動が公にならなければ

多くの人達はゴーン容疑者がどんな事をしてきたのか、どんな人間なのか、知る事はなかった。事実とは関係なく、多くの日本人のゴーン容疑者に対するイメージは良いままであったであろう。

東京地検特捜部と日産はここまで来たのだから引き下がったら面目を失うだけで総合的にマイナスで終わるであろう。行き付く所まで行けば良いと思う。衝突しないと見えてこない事はある。個人的にプラスマイナスでプラスか、0(ゼロ)であれば良いと思う。外国人は日本人をお金を持っている事は否定しないが見下している事が多い。日本のガッツを見せた方が良いと思う。真似はしなくて良いが、韓国の理解できない対応を少しは参考にすれば良いと思う。

2020年の東京五輪・パラリンピックの招致を巡る贈収賄疑惑で、フランス司法当局は11日、日本の招致委員会の委員長で日本オリンピック委員会(JOC)の竹田恒和会長を訴追する手続きを開始した。フランスのル・モンド紙(電子版)が報じた。

同日午後には、東京地検特捜部が日産自動車のカルロス・ゴーン前会長を会社法違反(特別背任)で追起訴したばかり。絶妙なタイミングでの捜査開始報道に、ネット上では「ゴーン逮捕の報復か」といった見方が広まっている。

竹田氏の疑惑は、少なくとも2016年5月の時点でイギリス紙「ガーディアン」の報道などで、捜査が行われていたことが明らかになっている。日本の招致委員会は、国際陸上競技連盟(IAAF)前会長のラミン・ディアク氏の息子、パパマッサタ・ディアク氏と関係が深いシンガポールのコンサルタント会社、ブラック・タイディングズ社に13年7月と10月、合計約2億3000万円を振り込んでいた。東京五輪の招致が決定したのは13年9月7日。その前後の多額の入金に、贈賄があったのではと疑われていた。

ただ、報道は断続的に続いたものの訴追の動きは見えなかった。それがこのタイミングで捜査の再開が表面化した。竹田氏は、昨年12月10日にすでにフランス当局から事情聴取を受けたという。ちなみに、ゴーン氏が特捜部に逮捕されたのは昨年11月19日で、12月10日は金融商品取引法違反の容疑で再逮捕された日だった。

ジャーナリストの田中良紹氏は、こう話す。

「国際政治の世界では『自国民が不当な理由で他国に拘束された』と考えたら、報復するのが鉄則。沈静化していた捜査がこのタイミングで訴追手続きに入ったことは、日本政府に強烈なパンチを与えたことになる。日本政府は表向き否定するでしょうが、政治家なら誰もが『フランス政府からのメッセージ』と捉えたはずです」

逮捕や身体拘束の応酬は、国際政治の世界では日常茶飯事だ。最近では、中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)の最高財務責任者が米国の要請によりカナダで逮捕されたことを受け、中国は同国内にいるカナダ人のビジネスマンや元外交官を拘束した。米国では、昨年12月にロシア人女性がスパイ容疑により同国で有罪になると、ロシアは同月に米国人男性を同じくスパイ容疑で拘束した。ちなみに、同じ程度の容疑を理由に相手国の国民を拘束することは、事態をさらに悪化させないための知恵でもある。竹田氏も、前述のとおりゴーン氏と同じく他国の関係者への資金提供が不正だったと疑われている。

身体拘束の応酬は、日本も経験している。10年に起きた尖閣諸島(沖縄県石垣市)での中国漁船衝突事件では、海上保安庁が中国人船長を逮捕。中国は報復として同国本土にいた日本人会社員4人を拘束したうえで、日本政府に船長の釈放を要請した。結果として、中国人船長は処分保留で釈放された(日本人会社員も後日解放)。中国人船長の処分保留について日本政府は、「那覇地検独自の判断」と説明したが、当時の官房長官だった仙谷由人氏は後に、検察当局に船長釈放を働きかけたことを産経新聞のインタビューで明らかにしている。

前出の田中氏は言う。

「特捜部は、現在でもゴーン氏を逮捕した容疑についてほとんど説明していない。一方で、マスコミを利用してゴーン氏を悪者にする情報を次々とリークして、印象操作をしている。日産をめぐっては日仏の自動車産業戦争の側面もあることから、フランス政府は、この動きは日本政府が特捜部を使ってゴーン氏を追放しようとしていると認識しているのでしょう。もちろん、表向きは両国政府とも司法当局への介入は否定します。しかし、これほどの事態になれば政府間で水面下の交渉をせざるをえません」

実は、フランスはすでに警告を発していた。フランス大統領府は、ゴーン氏の逮捕直後から広まっていた日産の日本人経営陣によるクーデター説に「陰謀なら外交的にかなり深刻な危機を引き起こす」とコメントしていた。元駐日フランス大使のフィリップ・フォール氏は、一連の捜査について毎日新聞の取材に「民主主義の国はこういうやり方をしない。今、日本で起きていることはサウジアラビアで起きていることのようだ」(昨年12月10日付)と、厳しく日本を批判していた。

一方、特捜部はフランスほか国際社会で巻き起こった批判を無視。ゴーン氏の勾留を続け、東京地裁が勾留延長申請を却下したにもかかわらず、昨年12月21日に3度目となる逮捕を実行した。それだけではない。ゴーン氏がやせ細った姿で今月8日に東京地裁に出廷したことは、フランスのみならず世界中に衝撃を与えた。米国のウォール・ストリート・ジャーナル紙は社説(9日付)で、少女が奇妙な世界に迷い込んで不可思議な体験をする児童小説「不思議の国のアリス」になぞらえて、「不思議の国のゴーン」と日本を批判した。

「人質司法」と批判されてきた日本の司法制度、そして特捜部の強引な捜査手法は、法の支配や善悪の規範など通用しない、“力”が支配する国際社会のパワーポリティクスの介入を招いた。ゴーン氏が11日に追起訴されたことを受け、弁護人は同日に東京地裁に保釈請求を出した。判断は15日以降になると思われる。それまでに安倍晋三首相とマクロン仏大統領は水面下でどう動くのか。ゴーン事件は、新たな展開を迎えた。(AERA dot.編集部/西岡千史)

全てを公表するのか、それともリスクを負ってもうやむやにするのか?結果が出るまでどの選択が良いのかわからないかもしれない。

AKBのファンではないので、ここから流れが変わっても個人的には困らない。逆にAKBだけでいろいろな都道府県にクローンは要らないと思う。

NGT48メンバーの山口真帆さん暴行事件をめぐり、インターネット上で関与を疑う声が上がっていたNGT48メンバーの2名は、事件とは無関係だったことが「週刊文春デジタル」の取材でわかった。1月12日、インターネット生放送番組「直撃! 週刊文春ライブ」が報じた。

【写真】山口さんが配信していたSHOWROOMより

事件後、山口さんはSNSに「あるメンバーは私の家に行けと犯人をそそのかしていました」と書き込んでいたが、新潟県警が名前の挙がった2名の携帯電話の通信履歴などを調べた結果、関与を示すような内容は出てこなかったという。

山口さんへの暴行容疑で逮捕(不起訴)されたのは、A氏(25歳・無職)とB氏(25歳・無職)。この他に20代前半のC氏も事情聴取を受けている。加害者グループは、NGT48メンバー・中井りかとの交際が昨年6月に報じられたZ氏率いる“アイドルハンター軍団”の一員だった。周囲から「Z会」と呼ばれていたグループは、1年以上前から、事件現場となったマンション内に部屋を借りていたことも判明。その目的は、NGT48メンバーとの「接触活動」だという。

「直撃! 週刊文春ライブ」は、事件当日のドキュメントやA、B両氏が不起訴と判断された真相、事件後にNGT48の今村悦朗支配人がメンバーに送ったメール文面などについても詳しく報じている。

「週刊文春」編集部/週刊文春

疑いのある客室乗務員だけにアルコール検査を実施すれば良いと思うけど、差別とか不平等な扱いだと言われるリスクがあれば、全ての

客室乗務員にアルコール検査を実施するしかない。勤務中に飲酒を繰り返す客室乗務員が存在し、問題を解決できなかったのだから仕方がない。

やる以上、アルコール検査の実施が建前だけで不正がないようにしっかりとやるべきだとお思う。パイロットの中には不正やインチキが存在していたので同じ事を繰り返さないようにするべきだと思う。

日航によると、11日に国土交通省に報告した再発防止策では、全ての客室乗務員を対象に、目的地到着後のアルコール検査を実施するとしている。昨年12月には乗務前の検査を始めている。

規則は規則かもしれないが、世の中、検査を通すのための検査が存在するので問題があっても検査を通すのだから実際に資格は建前だけと

思える事がある。

現実の問題は別として、規則では適正に資格を取得しなければならないので処分は仕方がない。

LIXIL子会社の「LIXIL鈴木シャッター」(東京都豊島区)は11日、防火シャッターなどの定期検査を行う防火設備検査員の資格を社員13人が不正に取得していたと発表した。

国土交通省は今後、資格の返納命令を出す方針。

同社や国交省によると、13人は2015~17年度に、資格取得の前提となる防火設備講習を受ける際、上司の指示で実務経験期間が実際は1カ月~2年1カ月だったのに「(受講資格がある)3年以上」と偽っていた。資格取得後、東京都と千葉、長野両県の学校や病院など計68棟で定期検査を行っていたという。

「日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者が、フランスの富裕税課税を逃れるためオランダに税務上の居住地を移していたとされる問題」は

フランスに落ちる税金が少ないだけで何ら問題はないと思う。

「税務上の居住者となるには、オランダではフランスと同様、原則年間183日以上の滞在が必要。仏紙リベラシオンは、主にパリと日本を行き来するゴーン容疑者がこの要件を満たす可能性は低いと指摘した。」

上記の件では、「原則年間183日以上の滞在」を満たしていなければ大問題だと思う。

【パリ時事】日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者が、フランスの富裕税課税を逃れるためオランダに税務上の居住地を移していたとされる問題で、仏ラジオ・ヨーロッパ1は10日、「公共心に欠け、違法性が無くても大問題だ」と指摘した。

同容疑者が会長兼最高経営責任者(CEO)を務める仏自動車大手ルノーの労組幹部は仏テレビに対し「我慢できない」と反発した。

ヨーロッパ1は、ゴーン容疑者の逮捕直後の昨年11月、ルメール仏経済・財務相が同容疑者の仏国内での納税状況に関し「報告すべき特別な点はない」と説明したことについて「うそだったのではないか」と批判した。

税務上の居住者となるには、オランダではフランスと同様、原則年間183日以上の滞在が必要。仏紙リベラシオンは、主にパリと日本を行き来するゴーン容疑者がこの要件を満たす可能性は低いと指摘した。

事実であれば本当にひどい!

「カメラを取り付けたことで私が罪に問われたとしても仕方がありません。責任は引き受ける覚悟です。ただ、このまま“盗撮”状態が続くことだけは耐えられなかった……」。沈痛な面持ちで語るのは、「串カツ田中」の更衣室に隠しカメラを設置した業者である。彼の告発がなければこの不祥事が露見することはなかった。「居酒屋業界の革命児」が全面謝罪に追い込まれた、盗撮問題の真相とは――。

【動画】女性社長による“証拠隠滅”場面

串カツ田中のホームページに〈フランチャイズ加盟店による盗撮問題発生について〉とのリリースが掲載されたのは12月21日の晩のこと。概説すれば、串カツ田中のフランチャイズ加盟店・H社が運営する、神奈川県内の4店舗で盗撮が発覚したというのだ。

2008年、東京・三軒茶屋に1号店をオープンした串カツ田中は快進撃を続け、すでに200店舗を突破。16年には東証マザーズへのスピード上場も果たした。そんな同社は、〈スタッフが笑顔で安心して働け、かつ、やりがいのある会社〉を企業理念に掲げている。

にもかかわらず、なぜ従業員の着替えを「盗撮」していたのか。

「私に隠しカメラの設置を依頼してきたのはH社のAさんという取締役でした」

そう明かすのは冒頭の業者である。

「Aさんとは知人を介して5年ほど前に知り合いました。私が通信設備の仕事をしていたことで、2016年からH社が運営する串カツ田中の店舗への防犯カメラの設置を請け負ってきた」

そして、1店舗目を手掛けた際、業者はこんなことを言われたという。

「店を訪れたAさんは、“ここにカメラをつけてくれ。ただし、撮ってることがバレないように”と更衣室の天井を指さしました。“他の店で盗難があってね。防犯用なんだ”と。たとえ防犯用と言われても、更衣室に隠しカメラを設置すること自体、私には抵抗がありました。ただ、Aさんに仕事を干されては困るので口を噤んでしまった。そのことがいまも悔やまれます」

「防犯目的」は詭弁

A氏の依頼を断れなかった業者は、串カツ田中の3店舗の更衣室に「煙感知器型」の隠しカメラを取り付ける。ちなみに、盗撮が発覚したもう1店舗は別の業者が担当している。

この「盗撮」行為についてはH社の女性社長も把握しており、実際に映像が見られたのは管理者である業者の他にはA氏と社長だけ。つまり、H社の社長と取締役は、自分の店で働くスタッフの着替えを常時、のぞき見できたことになる。

その後、設置業者はA氏とトラブルになり、暴力まで振るわれたことから今回の告発に踏み切ったのだ。

さて、すでに串カツ田中はこの業者が明かした「盗撮」の事実を全面的に認め、

〈被害に遭われた当該店舗の従業員の皆様には多大なる精神的苦痛とご迷惑をお掛けしたことに深くお詫び申し上げます〉

と、謝罪するに至った。

だが、本誌(「週刊新潮」)が取材に乗り出した当初、関係者の対応はとても潔いとは言えないものだった。カメラには写らなかった内幕を明かすと―。

12月20日、まず本誌はA氏に隠しカメラの設置を依頼した理由を質したが、

「全然意味が分からないです。全く身に覚えがないんですけど。取材と言われても今日は忙しいし、明日はゴルフが入ってるんで」

と疑惑を全否定した上で逃げの一手。続いて女性社長に尋ねると、

「盗撮? はぁ? ちゃんと取材してから記事を載せてください。うちの店舗に更衣室なんてないですよ。ロッカールームもありません。従業員の着替えは、えっと、お手洗い……」

その場しのぎの言い訳にしても、飲食店のスタッフが「トイレで着替える」というのは感心しない。

ちなみに、掲載の写真は、業者の告発の動きを察知した女性社長が、更衣室の隠しカメラの電源を切る様子。本誌が取材を申し込む5日前に撮影されたもので、「証拠隠滅」を図った彼女が「盗撮」の事実を知らなかったワケがない。

このようにH社側の対応があまりにも要領を得ないため、今度は串カツ田中の本社に取材を申し込んだ。

すると、更衣室の隠しカメラについてあっさり認めるのである。ただし、

「カメラはあくまで防犯を目的に設置したということです。設置業者による情報流出について警察に被害届を申請中なので、これ以上はお答えできかねます」

という木で鼻を括ったようなご対応。この説明に、セクハラ問題に詳しい上谷さくら弁護士は首を傾げる。

「防犯目的であれば、むしろカメラの存在を従業員に周知すべきでしょう。今回のようなケースで防犯目的と弁明するのは詭弁に過ぎません。また、更衣室に隠しカメラを設置した時点で“のぞき見”に当たるため、軽犯罪法に触れる可能性もあると思います」

やはり「盗撮」を正当化するのは難しい。串カツ田中もこれ以上の言い逃れはできないと悟ったのだろう。21日の晩に、改めて業者による告発内容を認める回答が届いた。そして、すぐさま事実の公表となった次第。

ソースの二度づけは禁止でも、回答が2度に亘るのは構わないようだ。

「週刊新潮」2019年1月3・10日号 掲載

日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告(64)を巡る特別背任事件に絡み、ゴーン被告が2009~17年、中東5か国の販売代理店などに対し、日産の「機密費」から総額約1億ドル(現在のレートで約110億円)を支出していたことが関係者の話でわかった。サウジアラビアの知人側に送金された計1470万ドル(同約16億円)も含まれており、東京地検特捜部は、各国に捜査共助を要請し、支出の経緯などを調べている。

関係者によると、「機密費」は「CEO reserves(積立金)」と呼ばれる資金。日産の最高経営責任者(CEO)だったゴーン被告が08年12月頃、部下らに指示して創設させたとされ、CEOの判断で支出できる。

徹底的にやれば良い。

日産自動車前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)の側近で仏ルノー副社長のムナ・セペリ氏に、3社連合を組む日産、ルノー、三菱自動車の統括会社「ルノー・日産B・V」から不透明な報酬が支払われていたことが10日わかった。セペリ氏はオランダ・アムステルダムにある統括会社の取締役を兼ねるが、2012~16年の5年間に役員報酬とは異なる非公表の報酬として計約50万ユーロ(約6200万円)を受け取っていた。

【写真】隠し報酬の構図

統括会社内に設けられた「ガバナンス(企業統治)・人事・報酬委員会」の委員でもあるセペリ氏に対し、委員の報酬として年10万ユーロが支払われており、統括会社のトップを務めるゴーン容疑者が支給を承認していた。3社連合の関係者が、支給を認めたゴーン容疑者らの直筆のサインが入った書簡や、セペリ氏に約50万ユーロが支払われたことを示す証明書を入手し、その内容を明らかにした。

ゴーン容疑者が日産における自身の報酬を隠しただけでなく、ルノー幹部への「隠し報酬」に関与した疑いも明るみに出たことで、ゴーン容疑者の会長兼CEO(最高経営責任者)職の解任を見送っているルノーの判断に影響を及ぼす可能性もある。

書簡は13年3月26日付。役員報酬の虚偽記載の疑いで逮捕されたゴーン容疑者と日産前代表取締役のグレッグ・ケリー被告の署名が末尾に直筆で記されていた。報酬の支払いを示す証明書には、ゴーン容疑者の役員報酬の過少記載などに加担したとされる日産の秘書室幹部の直筆サインがあった。

統括会社の取締役には日産の西川(さいかわ)広人社長兼CEOらも名を連ねるが、統括会社から役員報酬を受け取っている取締役はいないとされる。同委員会はゴーン容疑者、ケリー被告とセペリ氏の3人のみで構成され、セペリ氏だけが委員報酬を受け取っていたとみられる。

日本航空の46歳の女性客室乗務員(CA)が昨年12月、乗務中に飲酒した問題で、国土交通省は11日、日航に行政指導としては最も重い業務改善勧告を出す。日航は昨年12月、パイロットの飲酒不祥事で同省から行政処分である事業改善命令を受けたばかり。日航は10日、これまで飲酒を否定していたCAが機内で飲んだことを認めたと明らかにした。

日航によると、CAは昨年12月17日の成田発ホノルル行きと、2017年11月17日のホノルル発成田行きの機内で飲酒した。昨年12月の乗務中、同僚が酒の臭いに気付いて発覚。乗客に提供していないのにシャンパンの空き瓶(170ミリリットル)が機内で見つかったことから、日航は機内での飲酒があったと判断した。

CAは当初、飲酒を認めていなかったが、昨年12月26日、上司に飲酒を申告。同社が今月8日まで聞き取りを重ねた結果、12月の乗務では「シャンパンを半分飲み、残りは捨てた」と説明し、17年11月にも飲酒したことを認めた。「(飲酒の調査結果を発表した)12月25日の会社幹部の記者会見をニュースで見て、迷惑をかけて申し訳ないと思った」と話しているという。

飲酒不祥事が相次いだことから国交省は、国内の航空会社のパイロットについて、わずかでもアルコールが検出されると乗務させない方針を決定。今後は、CAや整備担当者らの飲酒ルールについても議論する。【花牟礼紀仁】

日本航空はパイロットが頭でわかっていても飲酒をやめられないほどパイロットが多いのか?国交省は飲酒やアルコール検査の不正行為に関して厳しい罰則を設けないとざるの規則になるかもしれない。

日本航空の機長が、自分の代わりに別のパイロットに乗務前のアルコール検査を受けさせていたことがわかった。

日本航空によると、2017年12月、成田発シカゴ行きの便に乗務予定の50代の機長が、予備の検査でアルコールが検知されたため、自分の代わりに、別のパイロットに本番のアルコール検査を受けさせ、そのまま乗務していたという。

身代わりのパイロットが「替え玉」になったことを打ち明けたため、不正が発覚した。

当時、検査は1人で行われていて、この機長は、アルコールの基準値を下回っていたと説明している。

日本航空は9日、同社の男性統括機長(59)が2017年12月、成田空港で乗務前のアルコール検査を行わず、同僚の男性機長(53)に代行させた不正行為があったと発表した。統括機長は前日に飲酒しており、検査をした場合にアルコールの値が社内基準に抵触する恐れがあったが、このまま乗務した。

日航によると、17年12月2日、成田発シカゴ行きの旅客便(乗客乗員152人)に乗務予定だった統括機長が予備のアルコール感知器を使って検査したところ、呼気1リットル当たり0.09ミリグラムの反応があった。社内基準値は同0.1ミリグラムで、不安を感じた統括機長は同乗する予定の機長に検査の代行を依頼。機長は再検査を勧めたが、最終的に代行した。

統括機長は前日夕に350ミリリットル入り酎ハイを3本飲んでおり、飲酒量も社内で設定した目安を超えていたという。

その後、代行した機長が所属長に報告して不正が発覚。日航は統括機長と機長を懲戒処分とした。

また、10年11月に豪シドニーで、別の既に退職した男性機長が当局のアルコール抜き打ち検査を受け、結果が同国の基準値に抵触したとして、乗務を禁じられたケースもあったという。

勤務中にお酒を飲まないとやっていられないとはかなり危険な状態なのか、働き方に対する姿勢がその程度だったのか?

本当に疲れているだけなら栄養ドリンクとか、栄養サプリメントでお酒ではないはず。

本当の理由なのか知らないが、教育とか陸上勤務の方が良いのでは??

日本航空の客室乗務員が乗務中にシャンパンを飲んでいた問題で、同じ客室乗務員が、過去にも乗務中にシャンパンを飲んでいたことが新たにわかった。

日本航空によると、46歳の女性客室乗務員が、2017年11月のホノルル発成田着の機内で、乗務中に客に振る舞うシャンパンを隠れて飲んでいたという。

この客室乗務員は2018年12月、乗務中にシャンパンを飲み、同僚からアルコールのにおいがするとの報告で、飲酒が発覚している。

発覚当時、飲酒を否定していたが、現在は認めており、女性乗務員は「疲れがたまっていたので飲んでしまった」と話しているという。

パイロットによる飲酒問題が相次ぐ中、国土交通省は、乗務前の飲酒検査を新たに義務づけ、アルコール基準を呼気1リットルあたり0.09mgとする方針を固めた。

日本では現在、パイロットのアルコール基準や検査の義務はなく、対策は航空会社にゆだねられているが、11月、日本航空のパイロットがイギリスで実刑判決を受けるなど、パイロットの飲酒問題が相次いで発覚している。

このため、国交省は、乗務前にアルコール検知器での飲酒検査を義務づけ、基準値を呼気1リットルあたり0.09mgとする案を19日に開かれる検討会で示す予定。

車や、鉄道、船舶での基準値は0.15mgで、それらより厳しい基準となる。

オマーンの知人やレバノンの知人は捜査に協力するだろうか?東京地検に協力するメリットはないと思える。事実とは別にカルロス・ゴーン容疑者が 無罪となればほとぼりが冷めてからお礼だって期待できる。カルロス・ゴーン容疑者がどんな人物なのか知らないし、彼とオマーンの知人やレバノンの知人との関係がどのようなレベルなのかも知らないので勝手な個人的な推測だ。人間は感情的な動物でもあるが、打算で動く動物でもある。メリット、デメリットとリスクの可能性を考えて判断すると考える事は出来ると思う。

日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン容疑者が、逮捕容疑となったサウジアラビアの知人側に日産側から支出したおよそ16億円とは別に、オマーンとレバノンの知人側にも、あわせておよそ50億円を支出していたことがわかった。

・映像でわかる「約50億円をオマーンとレバノンの知人会社に ゴーン容疑者」

ゴーン容疑者は、私的な損失の信用保証に協力した、サウジアラビアのハリド・ジュファリ氏の会社に、およそ16億円を子会社の中東日産を通じて支出させるなどした疑いが持たれている。

関係者によると、ゴーン容疑者は、中東日産から、ジュファリ氏側だけではなく、オマーンの知人の会社におよそ35億円、レバノンの知人の会社におよそ17億円を支出していたという。

これらの支出の原資は、いずれも、CEO(最高経営責任者)だったゴーン容疑者が使途を決められる、「CEOリザーブ」から支出されたとみられ、ジュファリ氏への支出については、中東日産の幹部が、「明らかに不自然な支出で、現場からも要請していない」と話していることもわかった。

東京地検特捜部は、不透明な資金の実態解明を進めている。

日産前会長ゴーン容疑者が有罪になればとんでもない大嘘付きとのイメージが定着するだろう。もし、ゴーン容疑者が無罪となれば、日産、日本の検察そして日本の司法制度は世界中でイメージを悪化させるであろう。

日産前会長ゴーン容疑者が、中東オマーンの会社で幹部を務める知人から約16億円を受け取った疑いのあることが9日、関係者への取材で分かった。知人の会社には日産側から約35億円が支出されており、東京地検が資金の流れを調べている。

格安航空会社(LCC)の「インドネシア・エアアジアX」(IDX)の財務が悪化しているのかもしれない。明確な理由がない限りインドネシア・エアアジアX(IDX)の飛行機は避けれるのなら避けた方が良いかもしれない。整備部品、整備費用、整備スケジュールや整備に関する支払いなど にも影響していれば、運が悪いと事故に繋がる可能性が高い。飛行機が墜落してからでは遅い。

格安航空会社(LCC)の「インドネシア・エアアジアX」(IDX)が、成田空港の空港使用料を滞納していることがわかった。滞納額は数億円に上るとみられる。成田国際空港会社が督促しているが、IDXは来週で日本路線の運休を決めており、支払いを受けられるかは不透明な状況だ。定期便を運航する航空会社が多額の使用料を滞納するのは異例。

IDXはマレーシアのLCC「エアアジア」の関連会社で、ビーチリゾートとして人気のバリ(インドネシア)を拠点に長距離路線を運航。日本では2017年以降、成田とバリ、ジャカルタそれぞれを結ぶ便を飛ばしており、現在は成田―バリ間を原則1日1往復している。

関係者によると、IDXは数か月前から成田国際空港会社への月数千万円の使用料の支払いが滞るようになった。空港会社は再三納付を求めてきたが、IDXは今月14日の便を最後に休航を決めており、回収が困難になる恐れがある。

ジャカルタにあるIDX本社は読売新聞の取材に「滞納の件は成田空港と協議している」とコメントしたが、金額や滞納理由などは答えなかった。エアアジアの広報担当者は「IDXはなるべく早く支払う意向だ」と説明。運休については「エアアジアグループ全体の中で決まったこと。休航する便の搭乗率は低くなく、未納が(運休の)理由ではない」としている。

不正入試に関する記事を見るたびに東京医大の裏口入学に絡み、文科省佐野太前局長(59歳)の受託収賄罪事件の影響は凄かったと思う。

本音は知らないが、文科省の一部職員は幕引きしたいが、批判を受けたくないのでしぶしぶやっているのかもしれない。体質や人間の考え方は簡単には変わらないと思うので、文科省の体質は簡単には変わらないと思う。

東京医科大は8日、医学部の不正入試問題を巡り、特定の受験生の優遇と大学への寄付に関連があった可能性や、国会議員の口利き疑惑が指摘されたことを受け、第三者委員会に依頼して追加調査を実施すると明らかにした。過去の入試での問題漏えい疑惑についても事実関係を確認する。

東京医大の不正入試に関する調査は、弁護士をメンバーとして昨年8月に設置された第三者委が実施。昨年末に「最終報告書」をまとめ、国会議員や同窓会関係者らの依頼で、特定の受験生を優遇するなど数々の不正が長年続いた疑いを指摘した。ただ議員らへのヒアリングなどが不十分で詳細は確認できなかったとも記していた。

全日本空輸は機長に対して厳しい処分を行わないと信頼を失うのではないのか?

英国の空港で乗務前に基準値を超えるアルコールが検出されたとして、日本航空の男性副操縦士に有罪判決で注意しなければならない時期に飲酒の上、虚偽申告、しかも副操縦士に口裏合わせまで依頼している。

全日本空輸次第であるが、このような機長は安全なフライトを考えれば必要ないと思う。

事故がないだけで日本の航空会社は安全でない事を疑わせる事が短期間に起きていると思う。

全日本空輸は8日、グループ会社のANAウイングスの機長から乗務前にアルコールが検出された問題で、機長が社内調査に対し、飲酒量を過少申告したり、飲酒時間を偽ったりしていたと発表した。

同僚の副操縦士は口裏合わせを依頼され、虚偽の説明をしたという。

全日空によると、40代の男性機長は3日、大阪・伊丹空港で行った乗務前の検査で、アルコール反応が複数回出た。乗務を交代したため伊丹発宮崎行きなど5便に遅れが生じ、乗客計677人に影響した。

機長は当初、前日に大阪市内のホテルで350ミリリットル入りハイボールを2缶飲んだと説明。飲酒時間は2日午後7時までで、いずれも全日空グループの規定に抵触しない内容だった。

しかし、機長の説明につじつまが合わない点があり、追及されると飲食店でビールやハイボールなどを計4杯飲んだと告白。規定に違反して2日午後10時ごろまで飲んでいたとし、虚偽申告も認めた。

一緒に飲んでいた30代の男性副操縦士は機長から依頼され、虚偽申告に沿う説明をしていた。機長は処分が重くなることを恐れ、虚偽申告や口裏合わせを行ったという。

全日空グループの機長から、乗務前にアルコールが検出された問題で、機長が規定の時間を過ぎても飲酒していたことが新たにわかった。

機長は、時間内に飲酒をやめたと、会社にうその報告をしていた。

この問題は1月3日、ANAウイングスの機長が、乗務前の検査でアルコールが検出され、5つの便に遅れが出たもの。

当初、機長は「飲酒はしたが、規定時間内に酒を飲むのはやめた」と話していた。

しかし、実際は決められた乗務の12時間前を過ぎても、副操縦士と一緒に、焼き肉店でビールなど4杯を飲酒していたことが発覚し、機長がうその報告をしていたことがわかった。

「同社は『無免許の事実を把握していなかったが、業務での運転はなかった』と説明している。」

山口のような都会でない地域に住んで業務で運転せずに新聞記者の仕事をこなせたのだろうか?いつもタクシーか、運転する人と

行動していたと言う事か?

運転免許証の有効期限が切れているのを認識しながら車を運転したなどとして、山口県警が朝日新聞山口総局の男性記者(30歳代)を道路交通法違反(無免許運転、速度超過)容疑で書類送検していたことがわかった。山口区検は男性記者を同法違反で略式起訴し、山口簡裁が4日付で罰金31万2000円の略式命令を出した。

朝日新聞西部本社によると、男性記者は昨年9月下旬、同県宇部市内で私有車を運転中、制限速度を19キロ超過したとして県警に検挙された。その際、免許証の提示を求められ、無免許が発覚した。男性記者は同社の調査に対し、「2年前に免許の有効期限が切れているのに気付いた」と話したという。同社は「無免許の事実を把握していなかったが、業務での運転はなかった」と説明している。

「取材に対し、複数の警察官が『小遣い稼ぎだった』『上司から頼まれて断れなかった』と認めた。同社側もいったんは事実関係を認めたが、その後は『個人のプライバシーに関わるので、これ以上は答えられない』と取材を拒否した。」

副業禁止抵触のリスクを知っていたのか、知らなかったのかは知らないが、現時点で、「EDUーCOM」は十分に理解していると思う。今後は、隠れてもっと姑息に同様の事を継続するか、止めるのかのどちらかだと思う。

警察庁と県警が今回の件について問題や解答を執筆して現金を受け取る事を禁止するのかは組織の本音次第であろう。建前と本音は違う。建前と本音が違えば行動に反映されると思う。今後、同様な事に警察官が関与するとしても、禁止されていた事をするのと、知らなかった、又は、副業禁止抵触の認識がなかったと言い訳が出来るのでは、処分の重さに影響すると思う。

「同社(EDUーCOM)のホームページには『法律のスペシャリスト』が問題集を作成しているとあるが、関係者は『警察内部の通達や規定は公表されないことが多い。捜査など実務に関する設問を自前で作るのは難しく、警察官に頼んでいた』と証言した。」

昇任試験の勉強で受験者が同じ条件で勉強するのであれば捜査など実務に関する設問が実際と違っていても問題はない。要するに昇任試験の対策問題集「KOSUZO」(コスゾー)を購入すれば有利になる事で売り上げを伸ばそうとしたと言う事ではないのか?

警察庁と17道府県警の警察官が、昇任試験の対策問題集を出版する民間企業の依頼を受け、問題や解答を執筆して現金を受け取っていたことが西日本新聞の取材で分かった。企業の内部資料によると、過去7年間で467人に1億円超が支払われていた。最も高額だった大阪府警の現職警視正には1500万円超が支払われた記録があった。取材に対し複数の警察官が現金授受を認め、一部は飲食接待を受けたことも認めた。識者は「公務員が特定業者の営利活動に協力するのは明らかにおかしい。業者との癒着が疑われる」と指摘する。

【一覧】最高額は1500万円超 執筆額内訳

この企業は「EDUーCOM」(東京)。関係者によると、内部資料は同社が作成した2010年1月~17年3月の支払いリスト。警察官467人の氏名や執筆料、支払日が記され、ほとんどが警部以上の幹部だった。執筆料は、階級に応じた単価にページ数を掛けて算出していた。

最高額の大阪府警の現職警視正は7年間で1万8778ページ分執筆していた。このほか、宮城県警の警視正と京都府警の警視がそれぞれ約500万円、千葉県警の警部が約317万円など。福岡県警の最高額は本部所属の警視で2年間に約80万円、熊本県警は警視級の署長で4年間に約250万円だった。

複数年にわたって執筆し、50万円以上を受け取った警察官は41人で合計額は約8150万円に上った。執筆料が多額に上るケースでは、リストに載る警察官が窓口役で、複数で執筆を分担した可能性がある。

地方公務員法などに抵触する恐れ

一方、巻頭言や設問を1回だけ執筆した警察官が半数を占め、大半の執筆料が数千~2万数千円だった。

公務員の副業は原則禁止されている。警察庁と各警察本部に情報公開請求したところ、いずれも副業許可は出ていなかった。地方公務員法(兼業の禁止)などに抵触する恐れがあるが、警察庁などは「個別の事柄についてはコメントを差し控える」と回答した。

「小遣い稼ぎだった」「断れなかった」

取材に対し、複数の警察官が「小遣い稼ぎだった」「上司から頼まれて断れなかった」と認めた。同社側もいったんは事実関係を認めたが、その後は「個人のプライバシーに関わるので、これ以上は答えられない」と取材を拒否した。

同社のホームページには「法律のスペシャリスト」が問題集を作成しているとあるが、関係者は「警察内部の通達や規定は公表されないことが多い。捜査など実務に関する設問を自前で作るのは難しく、警察官に頼んでいた」と証言した。

同社は09年設立。昇任試験の対策問題集「KOSUZO」(コスゾー)を毎月発行し、全国向け「全国版」と、大阪や福岡など10道府県警に特化した「県版」がある。市販はしていない。民間調査会社によると、社員数は20人程度。販売部数は不明だが、年商は数億円とみられる。

小遣い稼ぎ、悪質だ 田中孝男・九州大大学院教授(行政法)の話

公務員が特定業者の営利活動に協力するのは不公正だ。金銭が伴うと業者に取り込まれる恐れがあるし、癒着の温床にもなりうる。組織として昇任試験対策の問題集を必要としているのなら、公的な手続きを経て無報酬で執筆すればいい。

公務員には職務専念義務があり、公務に支障を来しかねない副業は制限されている。勤務時間外でも無許可で反復・継続的に執筆していれば、国家公務員法や地方公務員法に抵触する恐れがある。反復・継続的の判断は各行政機関の裁量に委ねられているが、同じ年に2回執筆していれば該当しうる。今回のケースは頻度や報酬額からみて小遣い稼ぎの要素が強く悪質だ。

執筆料が年間20万円を超えていれば確定申告が必要で、仮にしていなければ脱税だ。法律を取り扱う警察官は特に襟を正さなければならない。

SNSで調査報道の依頼を受付中!

西日本新聞「あなたの特命取材班」は、暮らしの疑問から地域の困り事、行政や企業の不正告発まで、SNSで寄せられた読者の情報提供や要望に応え、調査報道で課題解決を目指します。ツイッターやフェイスブックの文中に「#あなたの特命取材班 」を入れて発信してください。

日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)が私的な損失を日産に付け替えたなどとして逮捕された特別背任事件で、前会長が日産子会社からサウジアラビアの実業家ハリド・ジュファリ氏に送金した約16億円について、子会社の担当者(当時)が東京地検特捜部に「明らかに不自然な支出で、現場から要請もしていない」と証言していることが、関係者への取材でわかった。特捜部は約16億円が使途不明の支出であり、実態は前会長らの私的な利益を図るものだったとみて調べている。

ゴーン前会長はジュファリ氏への約16億円について「現地の販売店のトラブル処理や、投資を呼び込むための王族へのロビー活動、王族や政府との面会の仲介を担ってもらっていた」として、「仕事への正当な対価だった」と主張。弁護人も「王族との面会の適正価格を評価するのは難しい。無報酬でやることはありえない」と主張している。

これに対し、ドバイの子会社「中東日産」の担当者は、ロビー活動などのためであれば、現場から「緊急で数億円が必要」などと本社に支出を求めるのが普通だと説明。現場ではジュファリ氏によるロビー活動の必要性は感じておらず、「約16億円は上司の命令でそのまま送金した」と証言しているという。

また、中東日産の年度ごとの事業目標について達成できたかどうかを計算する際、約16億円の送金は支出に含まれていなかったことも判明。特捜部は証言や資料から、ゴーン前会長がCEO(最高経営責任者)直轄の「CEOリザーブ(予備費)」を使って、トップダウンで送金を指示していたとみている。

ゴーン前会長は、約18億5千万円の評価損を生んだ私的な取引をめぐって、ジュファリ氏から約30億円分の信用保証の協力を得た見返りに、中東日産から計1470万ドル(現在のレートで約16億円)を不正に送金した疑いが持たれている。2009年6月~12年3月の間の4回にわたり、「販売促進費」などの名目で送金したとされる。

注目を受けている中でこのような事が起き、アルコールの分解は人によって差がある事が科学的にわかっている以上、航空会社は

健康診断時、又は、一度、パイロットのアルコールの分解の傾向を全パイロットに行い、アルコールの分解が遅いパイロットには

医師のアドバイスを参考に乗務前12時間よりも前に飲酒を控えるように指導するべきだと思う。

国交省はアルコールの分解には個人差がある事を考慮した上でアルコール検査に関する具体的な基準を罰則とともに設けるべきだと思う。

3日朝、全日空グループのANAウイングスが運航する大阪発宮崎行きの全日空501便ボーイング737で、40代男性機長から乗務前の呼気検査でアルコールが検出され、乗務を交代した。全日空の運航便を含む計5便(乗客計677人)に影響し、那覇発大阪行きに最大104分の遅れが出た。

全日空によると、機長は前日、滞在中のホテル自室で、同乗予定だった副操縦士と一緒に飲酒。聞き取りに対し、社内規定が定める乗務前12時間より前の2日午後7時までに、缶ハイボール(350ミリリットル)2本を飲んだと説明しており、ANAウイングスが詳しい事実関係を調べる。

下記の記事だと、パイロットに無理をさせる航空会社が悪いとか、パイロット不足が問題だと言っているように感じる。

パイロット不足はどこも同じ条件。それでも会社によって対応は違うと思う。また、顧客はサービスなのか、価格なのか、それともコンビネーションなのか判断する必要はあると思う。後は、無茶苦茶にやっている航空会社が事故を起こすまでのチキンレースだと思う。

グローバリゼーションと規制緩和は効率と価格に関して良い影響を与えたが、競争の激化と価格競争を加熱をもたらしたと思う。

国内の航空会社でパイロットによる飲酒の不祥事が相次いでいる。10月には基準値を大幅に上回るアルコールが検出されたなどとして、ロンドン発羽田行きの便に搭乗予定だった日本航空の男性副操縦士が英警察当局に逮捕され、禁錮10月の実刑判決を言い渡された。国内でも機長の搭乗前日の深酒で、多くの便の発着が遅れる事態も起きている。一般よりも厳しい規律の下にあるはずの航空業界でいま、何が起きているのか。現役やOBのパイロットに話を聞いた。【和田浩幸/統合デジタル取材センター】

徹夜でフライト/「疲れたね」

「時差がある中で長時間勤務する国際線は特に疲れがたまりやすい。路線や運航回数の増加に伴い、最近は1人当たりの勤務がタイトになっているのが実情です」