知床観光船「KAZU I(カズワン)」沈没

昔から行われていれば、それは良いことか?

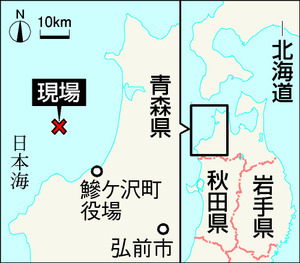

船が沈没したが、救助された10人の船員はイマージョンスーツ(保温具)を着用し、船員7人は雪が降る12月の青森沖で生存していた。

青森沖で貨物船沈没、3人死亡 カンボジア船籍 12/26/14 (朝日新聞)

Want to row an Ocean? Here are 10 things you need to know!

Rowing an Ocean is a massively fulfilling and brutal challenge. The majority of ocean rowers don’t make it to the start or turn back. The ones that do make it out to sea or across the Ocean, generally have a really good reason why they want to do this. In this blog, I’ve summarised the top 10 things I recommend you to consider if you are thinking of taking on the big blue sea with nothing but oars and muscle strength to propel you across.

SAFETY EQUIPMENT

Sea Anchors (para anchor) and Drones

VHF Radio

Satellite phone

Immersion suits

Life Raft

Emergency position-indicating radio beacon (EPIRB)

Personal Locator Beacon (PLB)

Life jackets

Safety harnesses

いつ改造されたのか知らないが、後ろの部分に人が乗れるように改造されていないか?

日本小型船舶検査機構(JCI) は認めたのか?国交省職員は監査した時にこの改造に気付いたのか?海保職員は沈没する数日前に訪船した時にこの改造に気付いて違和感を抱かなかったのか?

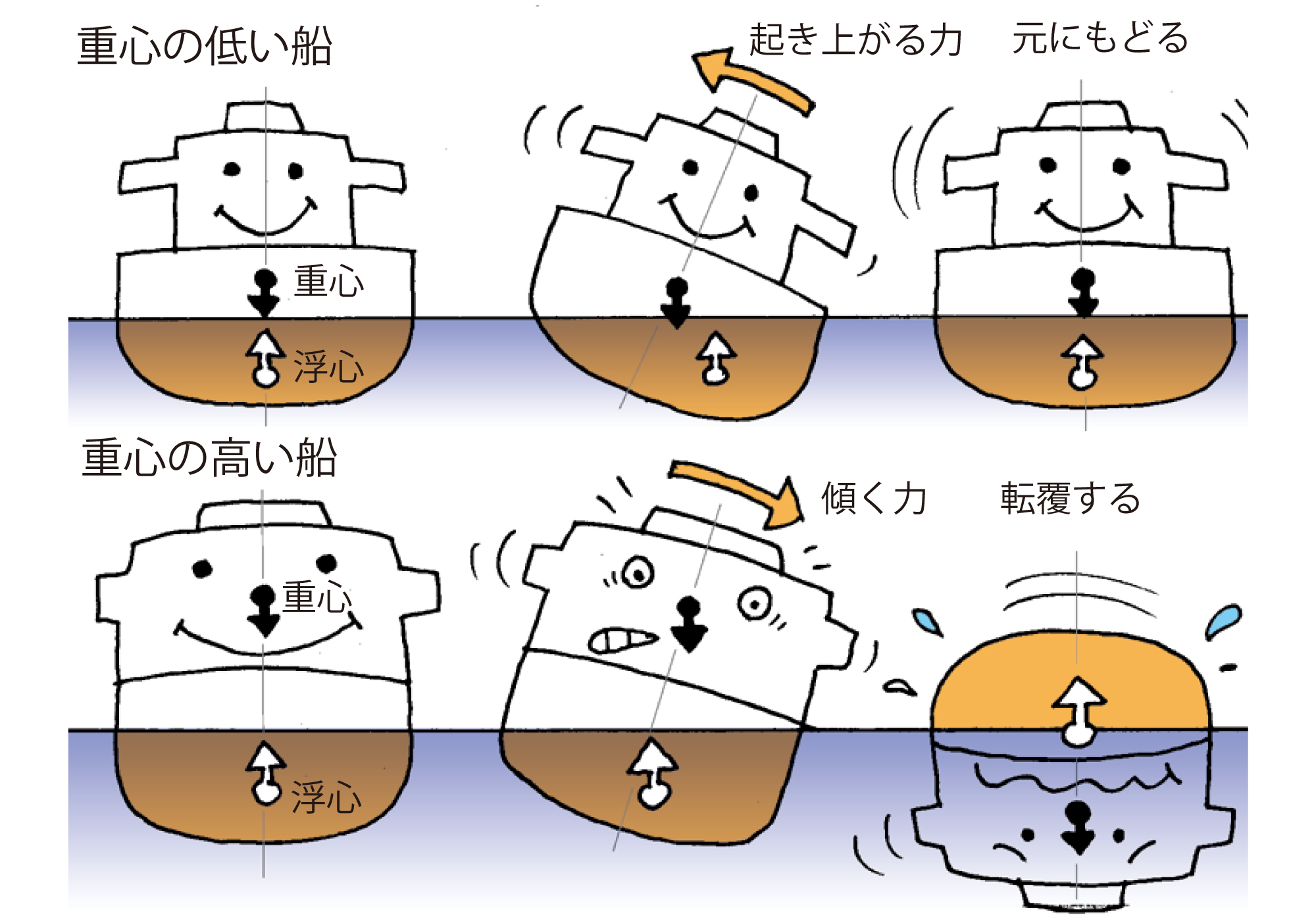

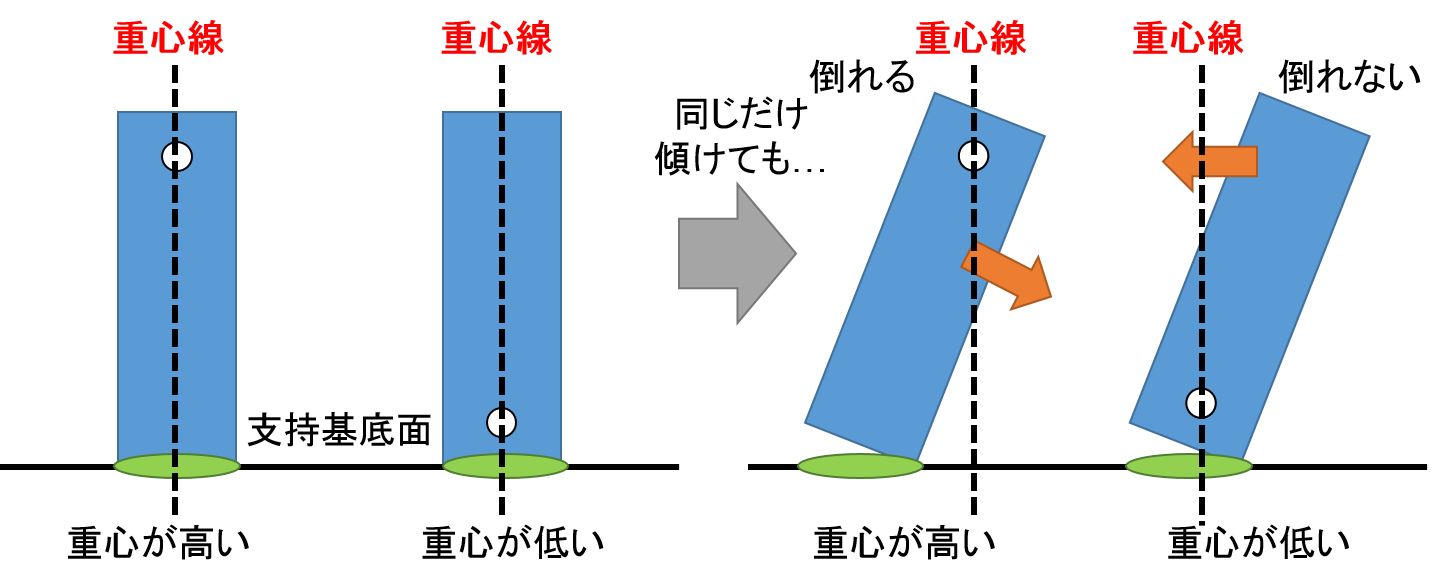

船はどうして転覆しないの(公益財団法人 日本海事広報協力)

お悩み相談室15: 重心を下げたいのですが…

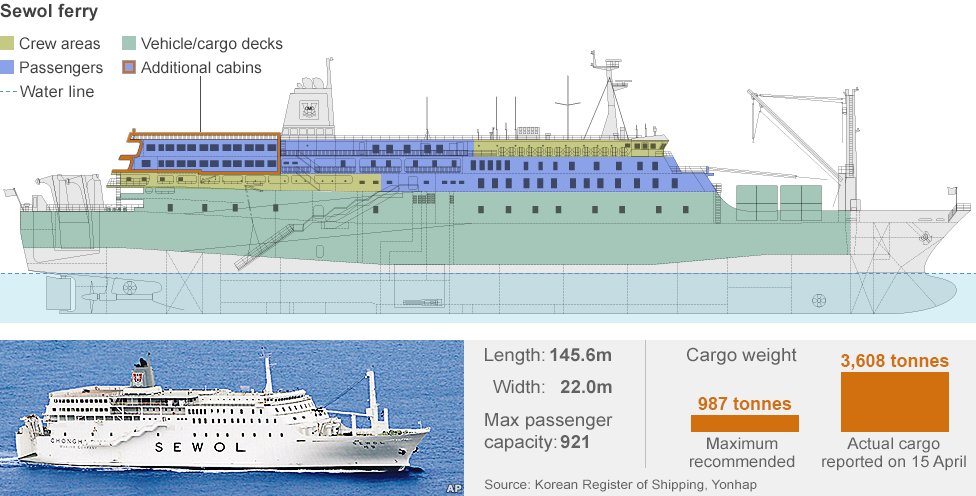

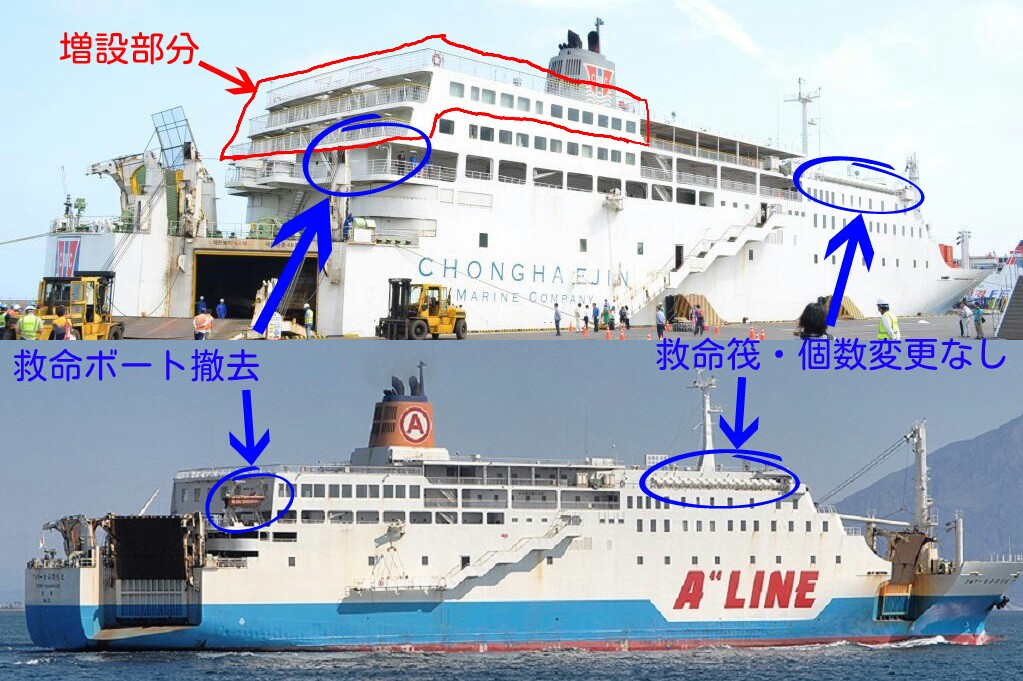

船尾の上に人が乗れるように強度が十分な改造で、しかも復原性に影響がある改造なので瀬戸内海仕様とか言う以前の問題だと思う。このような改造だと別の船だと思った方が良いと思う。韓国で起きたセウォル号の沈没事故 では日本からフェリーを購入後、旅客数を増やすためにデッキが増築されている。この点についてもセウォル号と共通点があると思う。運航される海域が変わった上に、復原性が悪くなるような改造が行われている。

船長や船員は何故さっさと逃げたのか 伊東順子 フリーライター・翻訳業 05/01/14(論座)

知床遊覧船KAZU1は元ほうらい汽船ひかり8号で特定!1985年製の瀬戸内海仕様だった? 05/04/22(MORE DAYS)

こんな風に改造しよったのです。これだけ高くすれば当然重心位置も高くなり、転覆の危険性は増すよね。おまけに万が一の事故を想定しているとはとても思えない有様です。

船主 マルエーフェリー(株)

全長 145.61m

コメントしている人の何割が最近の知床観光船「KAZU I(カズワン)」沈没事故 が起きる前に、規則の改正をおこなっていれば、この船は使われなかった、又は、コストの問題で採算があわないので撤退していた可能性はある。事故が無かったから規則改正されなかったなら、間接的ではあるが、この点は問題だと思う。規則を改正すれば、海水温が低いエリアで運航される船にコストの面で大きな影響が出るので政治的に出来なかったのかもしれない。

p

gaa********

101044

gracegraceandgrace

hak********

nira*****

chi********

7歳の我が子、苦渋の「認定死亡」 知床観光船事故、父の決断 04/22/24(毎日新聞)

ペンを握ると、涙が止まらなくなった。この書類を書けば、我が子がもういないという事実を受け入れることになる。2年前、7歳で冷たい北の海にのまれ、見つからないままの長男。父親(51)は悩み抜いた末、行方不明者を法的に亡くなったものとして扱う「認定死亡」の手続きをした。「帰りを待つ気持ちは変わらない」。そう自分に言い聞かせ、愛する息子の名前を書き込んだ。

「船が沈みよる」「冷た過ぎて泳げない」…出航強行のカズワン、避難港も通過し沈没(1/2)

(2/2) 12/16/23(読売新聞)

観光船「KAZU I(カズワン)」が沈んだ事故で、15日公表の運輸安全委員会の経過報告書では、沈没までの詳細な状況が再現された。悪天候が予想されるなか、同業者の助言を無視して船を出し、実際に海が荒れ始めた時点でも近くの避難港を通り過ぎ、航行を継続――。運航会社側の度重なる判断ミスが、取り返しのつかない結果を招いていた。

不明の観光船、もともとは瀬戸内海の仕様 関係者「よく知床で…」 04/28/22(朝日新聞)

日浦統、小宮山亮磨

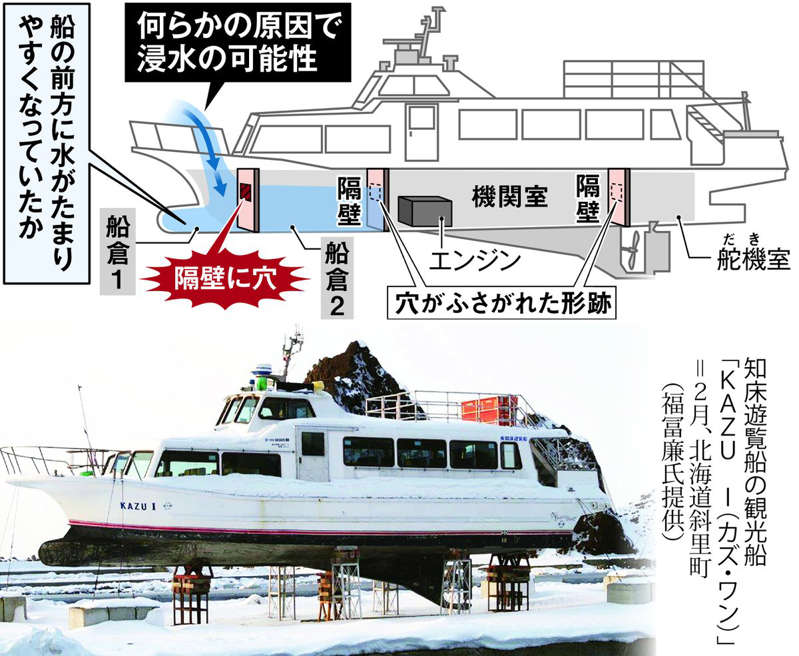

カズ・ワンは港などから2時間以内に往復できる「限定沿海区域」のみを航行する小型船舶(20トン未満)だったことから、法令上は水密隔壁を設置する義務はなかったという。

知床観光船の隔壁に穴、浸水早めたか…沈没から2カ月 06/24/22(産経新聞)

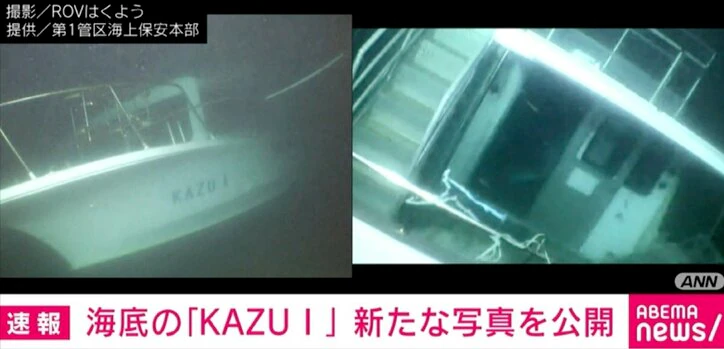

乗客乗員26人が死亡・行方不明となった北海道・知床半島沖で観光船「KAZU Ⅰ(カズ・ワン)」が沈没した事故は23日、発生から2カ月を迎えた。業務上過失致死容疑で捜査する第1管区海上保安本部(小樽)は海底から引き揚げられた船体の調査を本格化している。これまでに甲板下の隔壁に穴があいていたことが判明。浸水拡大を防ぐ「水密隔壁」の設置は法令で求められておらず、このことが浸水を早めた可能性もある。専門家からは強い安全規制を求める声が上がる。(大竹直樹)

国土交通省などによると、カズ・ワンには甲板下に船倉や機関室、舵機(だき)室を仕切る3枚の隔壁が設置されていた。このうち船首側の隔壁に人が通れる大きさの穴があいており、残り2枚は穴をふさいだ形跡があった。機関室の前後を仕切る隔壁は昨年4月の検査の際、防火対策の観点から検査員が穴をふさぐよう指示し、後にふさがれた。

元海上保安監で海上災害防止センター理事長の伊藤裕康氏は「隔壁が水密構造を保っていれば、船首側の船倉部分のみで浸水を食い止められた可能性があり、沈没までの時間を延ばすことができた」と指摘する。

事故が起きた4月23日午後1時すぎ、カズ・ワンと無線交信した同業他社の従業員が「浸水してエンジンが止まっている。前の方が沈んでいる」とのSOSを聞いており、何らかの原因で船首方向から浸水が始まったとみられている。水密隔壁で浸水拡大を防ぐことができていれば、「沈没に至らなかった可能性もある」(伊藤氏)という。

カズ・ワンは港などから2時間以内に往復できる「限定沿海区域」のみを航行する小型船舶(20トン未満)だったことから、法令上は水密隔壁を設置する義務はなかったという。

国交省の担当者は「陸に近い限定沿海区域なら周囲に漁船もいて救助もあり得るため、いろんなものが免除されている」と明かす。カズ・ワンはウトロ港から知床岬までの往復3時間のコースを航行中に沈没したが、航路の途中には避難港となる「文吉(ぶんきち)湾」もあり、そこを起算にすれば、2時間以内に往復できるという扱いになるのだという。

だが、元第3管区海上保安本部長で日本水難救済会理事長の遠山純司(あつし)氏は「確かに、法令上、水密隔壁は求められていないが、今回の事故を契機として、旅客船については小型船舶であっても安全性を高める必要がある」との考えを示す。

国の船舶検査を代行する日本小型船舶検査機構(JCI)によると、カズ・ワンの船体は、昭和60年に広島県三原市、平成7年ごろに岡山県日生(ひなせ)町(現・備前市)の各港に係留されていた。いずれも波が穏やかな瀬戸内海を航行していたが、事故を起こした運航会社「知床遊覧船」(北海道斜里(しゃり)町)に移ってから改造を施され、海流の変化が激しい知床の海を航行することになった。

知床岬の周辺には道や人家もなく、限定沿海区域が想定する海域とはかけ離れていたのが実態といえる。

船舶の安全規制は「沖合に行けば行くほど厳しくなる」(国交省幹部)だけに、伊藤氏は「全国一律となっている基準を見直し、少なくとも人命を預かる旅客船については、小型船舶でも水密隔壁の設置を要件とすべきだ」と訴える。

船底の後方でも穴や亀裂のような損傷が見つかっているが、沈没との関係については慎重な見方もある。カズ・ワンは曳航(えいこう)中、海底に落下しており、その際に生じた損傷の可能性もあるためだ。解明しなければならない点は少なくない。

海保幹部は「原因究明に向け慎重に調べる」と強調。捜査は長期化が予想されている。

直ぐに救助にいけない海域で運航される船は、膨張式救命いかだ、イマージョンスーツ、そして発見が容易になるSARTを規則で追加するべきだと思う。これで確実に生存率が上がり、救助が楽になる。

韓国で起きたセウォル号の沈没事故 と共通点が多い。

韓国で起きたセウォル号の沈没事故 を他人事と考えたのか、業界との距離が近すぎてわかっていたが改善する事が出来なかったのは、知らないが、共通点が多い事には驚きだ。運が悪ければ、同じような事が起きると言う事だけは間違いなさそうだ。

沈んだ船は「ひかり八号では」「外海で使われるとは」…穏やかな海を高速で走るための船だった(1/2)

(2/2) 05/24/22(読売新聞)

又は

沈んだ船は「ひかり八号では」「外海で使われるとは」…穏やかな海を高速で走るための船だった(1/2)

(2/2) 05/24/22(読売新聞)

「まさか、『ひかり八号』なんじゃないか」

窓の位置、船首の下の特徴的な形……。穏やかな瀬戸内海でほぼ毎日、目にしていた高速船とそっくりだった。

「あの船が外海で使われていたなんて」と驚きを隠さない。

小型船舶登録原簿や複数の関係者の証言などによると、カズワンは1985年2月に山口市の造船所で造られ、広島県の三原市と尾道市生口島(いくちじま)を約30分で結ぶ定期高速船として使われていた。

本四連絡橋「しまなみ海道」がまだ開通していない時代。「西の日光東照宮」とも呼ばれる同島の耕三寺(こうさんじ)を訪れる観光客目当てに、同じ航路で3社がしのぎを削っていた。そのうちの1社がエンジン2機を備えた高速船を新造。「ひかり八号」と名付けられたその船が、後のカズワンだ。

「ひかり八号」で船員を務めていた同県の男性は「スピードがよく出る立派な船だった」と懐かしむ。ただ、当時は景気が良く、客を獲得するため、就航する船は航行時間を短縮できる軽くて速い新造船に2年ほどで入れ替わっていた。

船の更新に伴い、カズワンは90年代に岡山県の客船会社に売られていったが、同県内の定期航路はわずか数年で廃止された。大阪市の個人所有を経て、再び売りに出されたカズワンを2005年10月に買い取ったのが、知床遊覧船だった。

◇

波立つことの少ない穏やかな海を高速で走るために造られた船は、なぜ波浪注意報が出ることも多い北の海へとやってくることになったのか。

06年4月に同社が北海道運輸局に提出した「旅客不定期航路事業の事業計画変更認可申請書」に、購入の動機が記されている。

「知床半島が世界遺産に登録されて観光客が急増し、乗船客も増加し、その対応に追われました。新たにカズワンを航路事業に加え、地元大型ホテル、旅行会社等の要望にこたえる目的で変更に及んだ次第です」

◇

カズワンは、湖と同じ「平水」に分類される瀬戸内海から、知床半島・オホーツク海の「限定沿海」に航行区域が変わったことで、より高いレベルの安全性を求められるようになった。ただ、定員を79人から65人に変更するなどの改造をした程度で、外形をほぼ変えることなく、国の検査は問題なく通過していた。

知床に就航してから17年目のシーズン初日。朝のウトロ漁港は瀬戸内海と同様に穏やかだった。しかし、天候は午後に急変し、カズワンは高波と強風にのみ込まれていった。水深115メートルの海底に沈んだ船体は1か月を経て、再び地上に戻されようとしている。

まあ、規則を満足すれば、検査に通るけれど、検査に通ったから規則を満足しているとは限らない事を理解したほうが良いと思う。検査組織のレベルが低ければ低いほど、この傾向は高い。

sok***** |

日本小型船舶検査機構(JCI) が新造の時から、全ての検査を担当していると思うので、検査資料が保管されているのなら全ての経緯がわかると思う。

amie |

sok***** |

修学旅行船沈没、船長を書類送検 「景色を見せようと」 02/10/21(朝日新聞)

sok***** |

rr2***** |

rup***** |

tam***** |

隔壁に穴があろうが、エンジンが一基だろうが、法律上問題がなく、

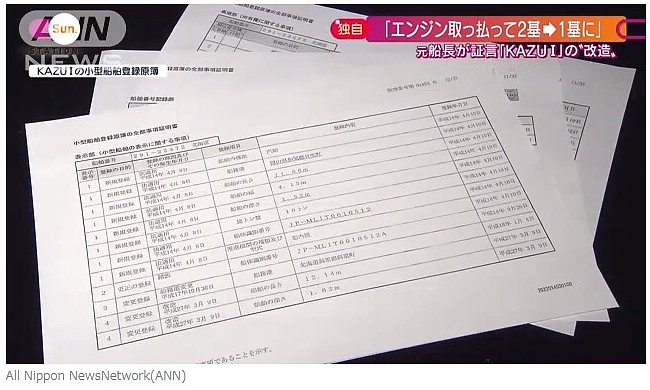

知床観光船KAZU1元船長が“改造”を証言「エンジン2基→1基に」船底に空洞も 05/29/22(テレビ朝日系(ANN))

海上保安庁による船体の捜査が行われた観光船「KAZU1」

番組は「KAZU1」が知床で運航を始めた当初から船を知る元船長に話を聞くことができました。

すると当時、船体に“ある改造”を行っていたことが分かりました

▽「エンジン取っ払って2基→1基に」

これまでで最大規模の集中捜査が始まった、きょう29日。

新たな手掛かりが見つからないまま捜索を終え、先ほど、対策本部が会見しました。

(国交省 木村次郎大臣政務官)「4月28日以来、行方不明者が発見されていない。ご家族の一部の方からは焦燥感、焦ったような思いの中で、そういったお話ぶりがありました」

沈没の原因究明が急がれる中、番組はKAZU1の船体について詳しい人物に接触。その構造について意外な証言を得ることができました。

(元船長 Aさん)「2005年の時に知床の観光シーズンが終わってそれから岡山に取りに行ったの、あの船を…北海道まで持って来たんだ」

Q.KAZU1を?

「うん。そう。太平洋をずーっと。」

以前、知床遊覧船で船長兼、船のメカニックとして働いたというAさん。

17年前の2005年秋、前社長の指示で岡山県からKAZU1となる中古の船を約500万円で購入。北海道まで3カ月かけ運んだ人物です。実は北海道に運んだ後でKAZU1はある改造が成されたといいます。

「エンジン2基掛けだった最初はね。(エンジン)2台で2つのスクリューシャフトで、エンジンを取っ払って1台のエンジンにしたの。2台積むというのは1つのエンジンがトラブル起きても片方が生きているから何とかなるんだけどさ…」

Aさんによるとスクリューやシャフトの故障により2基あったエンジンを取り外し、別の船のエンジン1基を流用したといいます

▽「構造が悪い」KAZU1船底の“空洞”

さらに、AさんはKAZU1の船体構造に、ある違和感があったといいます。

(元船長Aさん)「これ(KAZU1)乗っている時に俺メカニックもやるから、その時船底に潜った印象としては、スペースって80cm角ぐらいの通り道があった。要するに人間が入っていけるように、船底に。」

Q.つまり船底の中が空洞ということ?

「空洞、漁船の場合は仕切りがあるから、だから1つ穴空いたって全部には(水は)行かないから」

通常の漁船などは船底部分は仕切りとなる隔壁があり仮に水が入っても他のスペースには浸水しないよう対策が取られているといいます。しかしAさんによるとKAZU1の船底は改口(あらためぐち)と言われる穴がほとんどの隔壁に開いていたといいます。

エンジンルームの隔壁にも中央部分に80cm角ほどの穴が設置されていたといいます。

「普通はエンジンルームって隔離している。水が入らないように。先端の方で穴開いてバーッと水が入って機関部までダーッといっちゃうからエンジン止まっちゃうでしょ。だから構造が悪いんだ…これ危ないから塞いだほうがいいと言ったんだけどね。」

おととしまでKAZU1の船長をしていた元従業員への取材でも少なくとも3年前まではエンジンルームの穴は開いたままだったといいます。

▽“船底の穴”と“船首の傷“沈没のリスクは?

この構造について、専門家は…

(横浜国立大学 村井基彦教授)「隔壁があっても、一番下が抜けていたら何も関係ないですね。一番下に(穴が)あったら最初から水が(全体に)すーっといっちゃうので、こういう事が起きた時のリスクは高くなっていた。」

さらに村井教授は、かつて撮られたKAZU1の写真に着目しました。

「まず水を一番被るところなので、嫌なところに(傷が)ついてるなと。」

去年5月、KAZU1が漂流物と衝突事故を起こした後の写真―。

指をさす船首部分には、衝突の跡でしょうか、大きな傷のようなものが見られます。事故当日まで豊田船長と連絡をとっていた、知床遊覧船の元従業員は、こう証言します。

(「知床遊覧船」の元従業員)「船首に傷があったということは存じ上げているんですけども、その部分に関して一番不安があったので、それを豊田船長に『そこはちゃんと直したんですか?』って聞いたんですけど、豊田船長は『いや直してないよ』と。『じゃあなんで(KAZU1を海に)おろしたの?』って(聞いたら)『社長がおろせって言ったからしょうがない』っていう形」

事故の2カ月前に撮られた写真を見ると、やはり、同じ位置に傷が確認できます。傷は、航行の時に海水に浸かり易い位置でした。

(横浜国立大学 村井基彦教授)「(KAZU1は)小型の高速船ということで、波を切り裂くように進んで行くんですね。衝撃的な力がこの上にかかる。水中にある傷っていうのは、かなり致命傷になることは当然、想像つく。」

こうしたKAZU1の傷や構造と、沈没の関連性は、未だ分かっていません。知床の海を知る地元漁師は船底などの強化は重要だといいます。

Q.船の前方は強化している?

(第三幸洋丸 石渡淑朗船長)「FRPの他に鉄で囲ってますね」

Q.船を造った時に?

「そうです」

激しい波への対策が外海仕様の船では必須だといいます。

(第三幸洋丸 石渡淑朗船長)「船が波に持ち上げられて船底が叩き付けられるから、船の上にあがっているもの自体の重さ、それを加味して船底を厚くしないとプラスチック船の場合は波で破壊される。瀬戸内海で走っていた船が外海に来てどれだけ外海仕様にしていたのか、それが一番問題だと思う」

5月29日『サンデーステーション』より

※「KAZU1(ワン)」は正しくはローマ数字

テレビ朝日

「船から海中に落下せず避難できるスライダー(滑り台)付きの『救命いかだ』を新たに開発する」愚かな事はやめて、乗客の3から5割のイマージョンスーツを搭載義務にした方が価格的に安いと思う。「海中でも体温を奪われにくい『救命スーツ』」はイマージョンスーツの事かな?国交省の認定品でなければ安く購入できる。購入希望者を地域で募って一括購入すれば安く購入できると思う。日本価格と海外価格がかなり違うのでぼったくりと思えるほどの違いがある。ちょっと英語が出来ればインターネット通販で購入できると思うけど、購入者達が高くても日本の業者や日本の会社を通した方が良いと思えば、好きにすれば良いと思う。

2012年1月にイタリア中部ジリオ島付近で大型豪華客船「コスタ・コンコルディア号」(全長290メートル、重さ11万4000トン)が座礁・転覆し、死者・行方不明者32人を出した。 死者・行方不明者32人の犠牲者でも世界は大騒ぎして規則改正が決まった。 大型客船は規則改正で簡単には沈まないようなさらに厳しい規則が出来て簡単には沈まないようになった。けど、建造コストは跳ねあがった。

カンボジア船籍船 はまともな船はほとんどない。そして、船に搭載されている救命及び消火設備は中国製の粗悪な物ばかりだ。日本の船主が使わないような品質の物ばかり。それでも下記の記事の写真を見るとイマージョンスーツは浮いているし、イマージョンスーツを着用している10人の船員中、7人が生存しているのならコストパフォーマンスを考えれば十分だと思う。国土交通省型式承認タイプの強制は10年後ぐらいを考えて、暫定的に安い中国製でもSOLASの型式承認があれば認めれば良いと思う。救命いかだに関してもSOLASの型式承認があれば、国土交通省型式承認タイプの強制は10年後で良いと思う。本当に命が重要で、業者の負担軽減を考えるのなら、それぐらいの妥協はするべきだと思う。

船舶設備規程等の一部を改正する省令案について(諮問)<船員法施行規則の一部改正関連> 令 和 元 年 9 月(国土交通省)

国際海事機関(IMO)第92回海上安全委員会の結果について(一般社団法人 日本船舶品質管理協会)

イタリア客船座礁、船長の禁錮刑(禁錮16年)確定 事故から5年 05/13/2017(AFP) では「遺族らの弁護士は『ついに正当な裁きが下された。この判決により、愛する人を失った人々の心が安らぐことを願う』と述べている。」犠牲者は32人だから観光船「KAZU I(カズ・ワン)」の沈没事故の犠牲者のカズとあまり変わらない。

船が沈没したが、救助された10人の船員はイマージョンスーツ(保温具)を着用し、船員7人は雪が降る12月の青森沖で生存していた。

青森沖で貨物船沈没、3人死亡 カンボジア船籍 12/26/14 (朝日新聞)

中国製の30人用救命かだはUSD900ドルで購入できるようだ!(Made-in-China)

Lalizas Immersion Neptune(Wave INN) はたぶん中国製だと思うが、3万円以下で購入できる。写真を見る限りだと、いつも見ているのよりは品質は悪そう。小型船舶用救命胴衣 TK-200ARS(防災ユニフォーム) の3倍の値段で購入できるようだ。

スライダー付き救命いかだ義務化へ 寒冷地の小型船 05/27/22(毎日新聞)

北海道・知床半島沖の観光船「KAZU I(カズ・ワン)」の沈没事故を受け、国土交通省は27日、船から海中に落下せず避難できるスライダー(滑り台)付きの「救命いかだ」を新たに開発する方針を明らかにした。寒冷地を航行する小型旅客船を対象に搭載を義務付ける。携帯電話は通信設備として認めない方向で検討する。同日開かれた事故対策の有識者検討委員会で提案、了承された。

下記の記事の情報だけから判断すると誰も今回の最悪のシナリオを想定していなかった。しかし、最悪の結果となり、いろいろな情報が出て来た。そして記事の情報からでも事故が起きたら大変な事になる可能性があったが、これまでこのような事故がなかったら誰も真剣には受け止めなかったと言う事のように思える。

「人それぞれの内面にある感覚的なもので、感じ方、理解の仕方、あるいは表現の仕方に現われ出るもの。特に、ちょっとした行為や微妙な事柄についていう。」(コトバンク)なので、船長として問題ないと言う表現でないので桂田精一社長の勝手な解釈か、言い逃れかもしれない。実際に、「センスある」と言った他の船長は存在するのであれば、取材すれば良いと思う。少なくとも、「センスある」は嘘なのか、本当なのかはわかると思う。

韓国で起きたセウォル号の沈没事故 と共通点が多い。韓国で起きたセウォル号の沈没事故で海洋警察(日本の海上保安)の対応が遅かったと批判されている。全羅南道・珍島の管制センター(VTS)の要員らが規定通りに勤務しなかったほか、実際にセウォル号と交信したかのように虚偽の交信日誌を作成した。さらに、検察の捜査が始まると、服務監視用カメラの映像ファイルを削除したことも判明した。事故直後、救助に向かった海洋警察艇123艇は現場で乗客に避難誘導のための措置を取らなかったにもかかわらず、実際に避難を呼びかける案内放送を行い船内への進入を試みたかのように装った艦艇日誌を作成した。

観光船沈没から1か月「空白の1時間」救えたかもしれない|南方重視のつけ…”巡視船”4割が耐用年数超 (1/4)

(2/4)

(3/4)

(4/4) 05/24/22 (北海道ニュースUHB)

「世界自然遺産の海」で知られる北海道知床沖で、観光船が沈没した事故から1か月がたった。死亡14人、行方不明12人の惨事はなぜ起きたのか? 関係者への取材を重ねると、この海域の救助体制の脆弱さが浮き彫りになった。浸水から沈没まで1時間以上あった可能性が高いうえ、救助要請を受けた海上保安庁の初動が遅れ、「空白」があったことも明らかになった。要因の一つは国の南方重視――。対中国シフトが「北の海」の海難救助を弱体化させていた。

直ぐに救助にいけない海域で運航される船は、膨張式救命いかだ、イマージョンスーツ、そして発見が容易になるSARTを規則で追加するべきだと思う。これで確実に生存率が上がり、救助が楽になる。

韓国で起きたセウォル号の沈没事故 と共通点が多い。

韓国で起きたセウォル号の沈没事故 を他人事と考えたのか、業界との距離が近すぎてわかっていたが改善する事が出来なかったのは、知らないが、共通点が多い事には驚きだ。運が悪ければ、同じような事が起きると言う事だけは間違いなさそうだ。

船内捜索5月中にも完了へ 知床沈没、作業船近く到着 05/13/22(毎日新聞)

北海道・知床沖の観光船「KAZU 1(カズワン)」沈没事故で、第1管区海上保安本部(小樽)は15日、深海で長時間の作業が可能な「飽和潜水」の手法を活用した船内捜索を5月中にも完了する見通しを明らかにした。飽和潜水の潜水士や機材をのせた作業船「海進」は17日にも網走港に到着予定。準備を整えた上で捜索に着手する。

ISMコード は内航船には要求されないが、国内用シンプル版ISMコードがいるかもしれない。

状態が良くない船 の船員に、この船は海の上に浮かんでいる棺桶船かもしれないけど、危険を感じた事はあるのかと気いたら不思議な顔をして何の事みたいな表情を見せた。その船でもインチキな検査会社が発給したISMコード の要求に満足した証拠である証書を持っていた。検査した次の日に船が沈没して船員の何人かが死亡した事があった。その船は過載ではないかと思ったが、検査は通っているし、PSC(国交省職員) が検査して問題を指摘していないので、常識から判断して過載の疑いがありとしかかけなかった。なぜ過載ではないかと推測する理由は、平水や沿海で建造された日本籍内航船が外国に売られ、国籍が外国になり、国際航海(国際近海)になったのに、船に積める量(Deadweight)が1000トン程増えているので、船体強度に問題があるのではないかと思ったから。同じような問題のある船が衝突事故を起こすと、大体、直ぐに沈没する事が多かった。たぶん、浸水し始めると船体の腐食と船体強度の問題で船体が持たなかったのではないかと思う。まあ、海保などはそのような問題に関しては一切、調査した事がなかった。どうでも良いのだろう。PSC(国交省職員) が検査して問題を指摘していないのだから、大丈夫だと言われれば、船の図面でチックしない限り何も言えないし、国際条約は十分な強度と言う曖昧な要求しかしていないので白黒付けれない。そう言う意味では規則は重要だと思う。

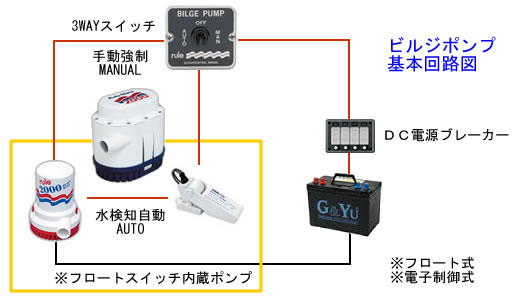

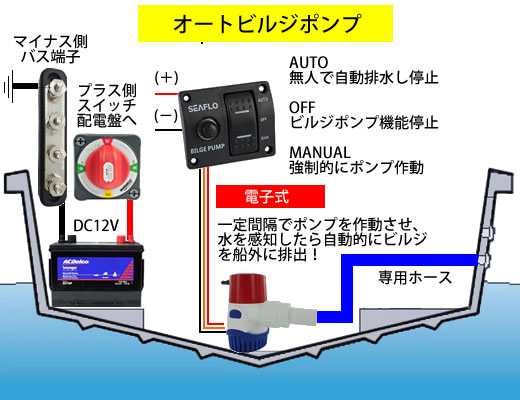

ISMコード も適用されない。下記の話を聞くと、運が悪ければいつ乗客が死亡してもおかしくない状態だったんだと思った。オートビルジーという海水をくみ上げる装置があったのなら、海水をくみ上げるのが前提で設計、建造されている。それをバッテリーをケチるためにスイッチを切って、船体の修理は素人がやっていたなんて凄い恐ろしい事だと思う。しかし、下記の写真だとビルジポンプはかなり小さい感じなので、ひびからかなりの量の海水が入れば、このポンプだとだめだと思う。

160101-全自動ビルジポンプ・オートビルジ (Marine-j.com)

RULE/電子式オートビルジポンプ (Marine-j.com)

すべてが“素人”でがく然、船長の求人断った男性語る実態…ありえないメンテナンス、船底に入る海水排出ポンプの電源オフ (1/2)

(2/2) 05/14/22(毎日新聞)

北海道の知床半島の沖合で、観光船「KAZUⅠ(カズワン)」が沈没し、14人が死亡、12人が行方不明になってから、14日で3週間です。

結果論だが、知床遊覧船の社長が一番悪く、問題を認識にながらも最悪の事態にはならないだろうと思いながら出港した船長に責任はあると思う。そして、行政として権限と権力を持ちながら適切な対応を取れなかった国交省と海保に責任はあると思う。

「旭川中2女子凍死」 に関する教育委員会や学校関係者の対応を考えたら、問題は観光船に関わる行政の現状だけが問題でない事は良くわかると思う。

「たとえ故意ではなかったとしても、韓国政府は国民の信頼を得ることに失敗した。救助、真相調査、引き揚げなど、セウォル号事故の全過程でふくらんだ政府への不信。『政府は私を守ってくれない』という認識。あちこちで明らかになった政府の無能と無責任。」セウォル号引き揚げ、なぜ3年もかかったのか 技術的な失敗、そして韓国政府の混乱と迷走 03/26/17(ハフィントンポスト) は今回の北海道・知床半島沖の観光船「KAZU I(カズ・ワン)」の沈没事故で共通するものがあると思う。

知床観光船、ずさんな安全管理 教訓生かさず、国交省文書で指摘 05/13/22(毎日新聞)

北海道・知床半島沖で観光船「KAZU Ⅰ(カズワン)」が沈没した事故を巡り、運航会社「知床遊覧船」(北海道斜里町)の運営実態の問題が次々と浮上する中、国土交通省は13日、過去に事故を起こした際の指導文書などを公開した。同社は定点連絡を日常的に怠るなど安全管理の不備が指摘されているが、文書からはこうした問題点が以前から指摘されていたことが明らかになった。指導が生かされず、改善の約束がおざなりにされている形で、国交省は「監査のやり方などを反省し、見直す部分が出てきた」としている。

知床観光船、特別監査で不備「ひょっとしたら見逃したかも」…国交省幹部「大いに猛省」 05/13/22(読売新聞)

北海道・知床半島沖で観光船「KAZU I(カズワン)」(乗客乗員26人)が沈没した事故で、国土交通省は13日、運航会社「知床遊覧船」が昨年起こした2度の事故に関する特別監査の資料などを立憲民主党のヒアリングで開示した。知床遊覧船の安全管理が疑われる記載もあったが、国交省は当時、詳細を確認しておらず、ヒアリングに出席した国交省幹部は「大いに猛省する」と述べた。

「見逃した…確認せず…」国交省の“ずさんなチェック”知床観光船事故 05/13/22(テレビ朝日系(ANN))

北方領土・国後島の海岸に、女性の遺体が流れ着いていたことが分かりました。知床の観光船沈没事故の行方不明者の可能性もあるとみて、調べを進めています。

被害者家族としてはしっかりと供養できるとの思いはあるかもしれないが、「体の一部は白骨化」と言う事なので、人によっては遺体を見てしまうとネガティブな感情を死ぬまで忘れる事が出来ないかもしれない。

「旭川中2女子凍死」 に関する教育委員会や学校関係者の対応を考えたら、問題は観光船に関わる行政の現状だけが問題でない事は良くわかると思う。

【続報】国後島の女性遺体 “日本ブランド” ブラウス着用 DNA鑑定の話も… 知床の行方不明者か 05/13/22(北海道ニュースUHB)

6日に北方領土・国後島の西岸で遺体で見つかった女性が、日本のブランドの服を身に着けていたことが分かりました。

同業他社の幹部は「人手不足に加え、知床遊覧船は会社の体質として海を知らない素人の集団だ」と批判している。

船級協会 (Classification Society)と検査会社(RO:Recognized Organizations)(weblio辞書)

日本の検査体制はまだマシだと思うのだろうか?

海保の現状。

「カズスリー」も2年前に事故、別の観光船と衝突…同業他社幹部「海を知らない素人集団」(1/2)

(2/2) 05/13/22 (読売新聞)

北海道・知床半島沖で観光船「KAZU I(カズワン)」が沈没した事故は国土交通省で事故対策検討委員会が始まり、再発防止策の検討が本格化した。運航会社「知床遊覧船」は2年前、同社の「KAZU 3(カズスリー)」で衝突事故を起こしていたことが判明。豊田徳幸船長(54)のカズワンばかりか、他船でも事故が起きていたことになり、同業他社は企業姿勢を疑問視している。

日本小型船舶検査機構(JCI) は繋がらない携帯電話を認めているぐらいだから、その程度で良いのなら総務省は要求を緩和するべきだと思う。ヤフーのコメントの中には下記のようなコメントがある。

漁師 |

アマチュア無線を使っていたと証言する社員、調査担当者「無線をよく分かっていなかったのでは」 05/13/22(読売新聞)

北海道・知床半島沖で沈没した観光船「KAZU I(カズワン)」の運航会社「知床遊覧船」(斜里町)が、業務用利用を禁じられていたアマチュア無線を使っていた問題で、総務省北海道総合通信局が12日、同社の聞き取り調査に乗り出した。業務用利用の証言は得られたが、誰が電波法に基づく使用許可を得たのか不明な無線機が複数見つかった。同局は桂田精一社長(58)に詳細な報告を求めている。

(元海上保安監 伊藤裕康さん)「1時間というのを1つの救難の目安となっていますので、ヘリコプター1機では吊り上げる数にも限界がありますので、他機関と連携して救助にあたる。これが1番の即効性のあるやり方だと思います」

焼け太り(コトバンク) と思える。

海水温が低い海域で運航される客船にはSOLASタイプの膨張式救命いかだとイマージョンスーツ を義務付け、実費の負担とか、共同購入で価格を安くできるようにした方が良いと思う。

観光船の安全対策、全国どこでも同じルール 有識者から異論相次ぐ 05/11/22(朝日新聞)

北海道・知床半島沖で観光船「KAZUI(カズワン)」が沈没した事故を受け、国土交通省は11日、小型観光船の安全対策について議論する検討委員会の初会合を開いた。委員からは、救命具や通信設備の整備が全国で同じ基準となっている現状を問題視する意見が相次いだ。国交省は議論をふまえ、全国一律ルールの見直しなど、再発防止に向けた規制強化を検討していく方針。

不適切な船舶運航業者排除へ実効性の担保課題 05/11/22(産経新聞)

海の安全を守り、悲劇を繰り返さないために何ができるのか。北海道・知床半島沖の観光船「KAZU I(カズ・ワン)」の沈没事故を受け、国土交通省は11日、小型旅客船の安全対策や制度の見直しを議論する有識者検討委員会の初会合を開いた。事故後、運航会社「知床遊覧船」による恒常的な運航基準違反の疑いが次々と浮上。「安全管理規程」が事業者の申告任せで、形骸化していた実態が明らかになった。国のチェック機能に疑問符が付く中、気象条件など地域性も考慮した新たなルールと安全文化を構築することが求められる。

知床 観光船沈没 アマチュア無線運用継続か 国が聞き取り開始 05/11/22(NHK)

北海道の知床半島沖で観光船が沈没した事故で、運航会社が安全管理規程に定めている業務用無線ではなく、アマチュア無線の運用を続けていた可能性もあるとして、北海道総合通信局は11日、同業者への聞き取りを始めました。

hamlife.jpのサイトの記事(

<ようやく新聞各紙が“不正使用”を報道>遭難事故を起こした知床遊覧船、「連絡手段として日常的にアマチュア無線を用いていたことが判明」と毎日新聞が報じる 05/10/22(hamlife.jp) 、

<知床の観光船遭難事故>事実解明が待たれる「アマチュア無線で交信」の疑問点 04/28/22(hamlife.jp) )を読む限り、総務省北海道総合通信局の担当者は日本小型船舶検査機構(JCI) や国交省北海道運輸局の監査を担当した職員と同様に聞き取りや調査が甘いと思えた。これが、公務員の平均的な調査能力なのではないのかと思った。

日本小型船舶検査機構(JCI) の検査官と同じだと思う。日常会話と業務に関する会話の境目は曖昧だし、衛星電話だと通話を使えば使うほど高額になるのでそれほど使っていないと思う。まあ、確認のために通話記録、請求書と業務記録の日時や時刻をチェックして判断したのであれば、嘘であってもそれ以上のチェックは難しいと思う。

「アマ無線日常使用」調査…運航会社も聞き取りへ 同業者は「問題なし」 知床・観光船沈没を受け 05/11/22(HTB北海道ニュース)

北海道・知床半島沖の観光船沈没事故で北海道総合通信局が観光船が使っている無線についての聞き取り調査を始めました。

北海道総合通信局の担当者:「(アマチュア無線は)業務では使えないのは、ご存じでした?ですよねという確認をした」

沈没した観光船が緊急時以外使うことが禁じられている アマチュア無線を日常的に使っていたとされる問題で11日北海道総合通信局は、知床の同業者に聞き取りを行いました。うち1社ではアマチュア無線は同業者との日常会話に使っているものの業務は衛星電話などで行っていて違反はありませんでした。「知床遊覧船」への聞き取りは12日に行われます。

また国交省が行っている全国の旅客船運航事業者への

緊急安全点検では6日までに24の事業者に改善を指摘したことがわかりました。救命胴衣がないなどのケースがあったということです。

<ようやく新聞各紙が“不正使用”を報道>遭難事故を起こした知床遊覧船、「連絡手段として日常的にアマチュア無線を用いていたことが判明」と毎日新聞が報じる 05/10/22(hamlife.jp)

北海道・知床で遭難した遊覧船「KAZUⅠ(カズワン)」を運営する有限会社知床遊覧船が、電波法で“仕事の連絡には使えない”と規定されているアマチュア無線を日常的に運航連絡用として不正使用していたのではという疑惑に関連し、毎日新聞は2022年5月9日付けニュースサイトで、「知床遊覧船、業務にアマチュア無線 節約で常用か、関係者証言」と題した記事を掲載した。同記事では「知床遊覧船が事故前から日常的に観光船との連絡手段としてアマチュア無線を用いていたことが9日、関係者への取材で判明した」と報じ、「アマチュア無線を業務で使うのが違法だということは知っていた」とする関係者の証言を紹介している。さらに5月10日付けの読売新聞オンラインは「知床観光船、『業務用』ではなく『アマチュア』無線を使用…国交省が昨年行政指導」と題した記事を掲載、「国交省関係者によると昨年6月に同社に特別監査を実施。その際、混線の恐れがあるアマチュア無線を使用していることを確認した。船舶安全法では、小型旅客船の通信設備として認めておらず、衛星電話を使うよう行政指導した」と報道した。ようやく“アマチュア無線の不正使用”問題について新聞各紙が報じた形だ。

2022年4月23日、北海道知床沖で有限会社知床遊覧船所属の26人乗り観光船「KAZU I(カズワン)」が消息を絶ち、多くの犠牲者・行方不明者が出たが、事件当時の報道では、同船が緊急事態を伝えてきたのは同業他社のスタッフと行った「アマチュア無線での交信」だったとされていた。

4月29日夕方、YouTubeの「STV NEWS北海道」公式チャンネルで公開されたニュース「【証言】あの日何があったのか 無線で「KAZUⅠ」と連絡を取った同業者が語る緊迫の事態 北海道・知床沖観光船不明」では、最後に無線連絡をした同業他社のスタッフが電話インタビューに答え、無線交信の模様を詳しく説明。しかし、双方のアマチュア無線のコールサインには言及していなかった。

5月9日に毎日新聞ニュースサイトが報じた記事では『事故前から日常的に観光船との連絡手段としてアマチュア無線を用いていたことが9日、関係者への取材で判明した。電波法は緊急時を除いてアマチュア無線を業務に使用することを禁じており、ずさんな管理体制の一端が浮き彫りになった』『事故当日は船が3度にわたって、アマチュア無線で僚船や同業他社の事務所と連絡を取り合っていた』としている。

さらに『アマチュア無線は金銭上の利益を目的として業務で活用することが電波法で禁じられている。違反すれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される』と明確にした上で、『複数の関係者によると、知床遊覧船は今シーズン以前も運航する船同士や事務所との通信を主にアマチュア無線で行っていた。衛星電話は通信料が高く、携帯電話は料金が個人の負担になることから、無料のアマチュア無線を使うことで「節約」を図っていた可能性がある』と伝え、『別の関係者は「アマチュア無線を業務で使うのが違法だということは知っていた。本来ならば衛星電話をメインに使い、使えなくなった緊急時にアマチュア無線を使うのが普通」との認識があったが、「実際は日常的にアマチュア無線の使用を続けていた」と証言した』という、アマチュア無線の使用が常態化していたことを裏付ける証言も掲載している。

一方、読売新聞オンラインは5月10日の記事で「知床遊覧船が、船との連絡に安全管理規程で定めた業務用無線ではなくアマチュア無線を使用し、昨年、国土交通省から行政指導を受けていたことが9日、わかった」とした上で、「カズワンは昨年5~6月に2度の事故を起こし、同省が同6月に特別監査を実施。その際、混線の恐れがあるアマチュア無線を使用していることを確認した。船舶安全法では、小型旅客船の通信設備として認めておらず、衛星電話を使うよう行政指導した」と報じている。しかし読売新聞オンラインの記事は、アマチュア無線を仕事の連絡に使用することが、そもそも電波法で禁止されている点には触れていない。総務省や北海道総合通信局への追加取材が待たれるところだ。

さらに新聞社などメディア各社にニュースを提供している共同通信社も「規程違反、アマ無線が常態化 運航会社、観光船との連絡手段」という記事を5月10日朝に加盟各社に配信、これを受けた地方紙やテレビ各局のニュースでも相次いで報じられている。

沈没のカズワン 通信手段は”使用禁止”のアマチュア無線…常態化していたと元従業員の証言あり

(YouTube/UHBニュース)

VIDEO

言うまでもないが、アマチュア無線機を使った交信には「アマチュア無線技士」の国家資格と「アマチュア無線局」の免許(コールサイン)が必要であり、それらを持っていたとしても、アマチュア無線を仕事の連絡用に使うことはできない。違反した場合は電波法により1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。

詳しくは記事下の「関連記事」から該当ニュースを確認してほしい。掲載期間が短いので、早めの確認をおすすめする。なお、毎日新聞の記事は有料(前半の一部が無料で読める)となっている。

<知床の観光船遭難事故>事実解明が待たれる「アマチュア無線で交信」の疑問点 04/28/22(hamlife.jp)

2022年4月23日、北海道知床沖で有限会社知床遊覧船所属の26人乗り観光船「KAZU I(カズワン)」が消息を絶ち、これまでに11人が死亡、15人が行方不明になる痛ましい事故が発生した。報道によると、同船が緊急事態を伝えてきたのは同業他社のスタッフと行った「アマチュア無線での交信」だったとされている。この点に何か違和感を覚える無線家も多いのではないだろうか。そこでhamlife.jpが独自に確認したことと、4月28日15時の時点で報道されている内容から疑問点を挙げてみたい。【4月29日17時30分 記事内容を一部追加しました】

こちらの記事も参考に(2022年5月10日掲載)↓

<ようやく新聞各紙が“不正使用”を報道>遭難事故を起こした知床遊覧船、「連絡手段として日常的にアマチュア無線を用いていたことが判明」と毎日新聞が報じる

まず各社の報道から事故発生時の経緯をまとめる。

4月23日午前10時頃、有限会社知床遊覧船所属の「KAZU I」(19トン、定員65人)が24名の乗客と2名の乗組員を乗せ、ウトロ漁港から知床岬付近まで往復3時間の遊覧航海に出発した。同船が浸水しているという118番通報が海上保安庁に入電したのは13時18分。通報したのは知床遊覧船の数軒隣に事務所を構える、同業他社の観光船業者のスタッフと伝えられている。

このスタッフは13時頃、有限会社知床遊覧船の事務所に立ち寄った際「13時の帰港予定が遅れている。船長の携帯電話が繋がらない」と知らされ、それはおかしいと自分の事務所に戻ってアマチュア無線で「KAZUⅠ」を呼び出した。すぐ同船と連絡が取れ「現在地は“カシュニの滝”あたりにいる」という落ち着いた声で応答があったが、その後13時13分頃に無線の向こうから「救命胴衣を着させろ」という切迫した声が聞こえ、続いて「浸水してエンジンが停止している。沈むかもしれない」という内容を伝えてきたので、このスタッフが118番に通報し、有限会社知床遊覧船にその交信内容を知らせたという。

その後13時18分には「KAZUⅠ」乗組員自身から海上保安庁へ「船首が浸水している」という118番通報があったが、これを最後に同船からの連絡は途絶えたとされている。

★事務所に立っていたGPアンテナ

有限会社知床遊覧船の事務所には無線機があり、建物横にはアンテナが立っていたが、今冬に折れて送受信ができない状態だったという。修理を進言した関係者に対し、同社の社長は「いまは携帯でいいから」として修理を行っていなかったと報道されている。

hamlife.jpがGoogleマップのストリートビューで確認すると、まだ折れていない状態のGPアンテナが建物横に立っているのが確認できた。アマチュア無線でも使われるVHF帯の高利得タイプにも見えるが、型番やその用途はわからない。

★「有限会社知床遊覧船」は簡易無線局の免許を受けている

hamlife.jpが総務省の無線局等情報検索で確認したところ、有限会社知床遊覧船は467MHz帯の簡易無線局(467~467.4MHzの65波、空中線電力:5W、電波型式:5K80F1Dと5K80F1E。移動範囲:日本全国及び日本周辺海域)の免許を8局分受けていることがわかった。他には9410MHzの「無線航行移動局」(いわゆる船舶用レーダー)の免許を「KAZUⅠ」を含め2船舶で受けている。その他の免許情報は確認できなかった。

この免許されている簡易無線機は、遭難した「KAZU I」に搭載していなかったのだろうか。同船にはマリン用でよく見られるグラスファイバーで覆われたロングタイプのアンテナが設置されていたが、これは467MHz帯簡易無線用のものか? 仮に基地局側と船舶側の双方が高利得アンテナを使ったとしても、467MHz帯の5Wデジタル波では40km以上離れた知床岬付近まで連絡を取るのは難しいかもしれない。

★「アマチュア無線使用」の違和感

最も解明が求められているのは、この日に同業他社のスタッフと「KAZUⅠ」の交信に使われたのは“本当にアマチュア無線だったのか?”という点だ。本当だった場合、なぜ仕事の連絡には使えないアマチュア無線を用いたのだろうか。新聞やテレビも深掘りしていないようだが、大きな疑問がある(スタッフと「KAZUⅠ」の船長が日頃から仲の良い“アマチュア無線友達”だったのかもしれないが…)。

簡易無線の場合、交信できるのは“免許人所属の簡易無線局”に限られ、会社を超えた交信(同業他社の事務所~「KAZUⅠ」間など)は難しい。交信可能エリアも狭いことから、手軽で高性能なアマチュア無線が使われたのだろうか。

ちなみに、この同業他社のスタッフが所属する会社(法人名)を無線局等情報検索で調査したところ、簡易無線局の免許はヒットせず、保有船舶のうち1隻の船舶局免許(27MHz帯A3Eで3波、空中線電力:1W、通信の相手方:免許人又は免許人加入団体所属の海岸局)と船舶用レーダーの免許のみがヒットした。すなわち23日に「KAZUⅠ」との最後の無線交信に使われたのは467MHz帯のデジタル簡易無線ではなかったことになる。

4月29日夕方、YouTubeの「STV NEWS北海道」公式チャンネルで公開されたニュース「【証言】あの日何があったのか 無線で「KAZUⅠ」と連絡を取った同業者が語る緊迫の事態 北海道・知床沖観光船不明」では、最後に無線連絡をした同業他社のスタッフが電話インタビューに答え『当社のついているアマチュア無線だったら連絡がつくかもしれないので、自社に戻ってアマチュア無線の電源を入れた。電源を入れて2度3度、“KAZUⅠ豊田さん”という形で呼びかけてみた。こちらから呼びかけても返答がないのが数十秒続いて、向こうからの声が聞こえてきた』など、無線交信の模様を詳しく答えているが、双方のアマチュア無線のコールサインには言及していなかった。

VIDEO

当然だが、アマチュア無線機を使った交信には「アマチュア無線技士」の国家資格と「アマチュア無線局」の免許(コールサイン)が必要だ。それらを持っていたとしても、アマチュア無線を仕事の連絡用に使うことはできない。違反した場合は電波法により1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。

今回の場合、有限会社知床遊覧船とその従業員、遭難した「KAZUⅠ」の船長、交信した同業他社のスタッフらがこうした資格や免許を持っていたのかが非常に気になる(無線局等情報検索でもそれらしきアマチュア局、社団局は確認できなかった)。ここは総務省 北海道総合通信局による調査が待たれる重要なポイントだ。

Twitterでは、かつて知床の観光船で学生アルバイトの経験があるという人物が「あそこには大小様々な観光船の会社があって、今回事故を起こしてしまったのは小型船のうちの一社です」「他社の船どうしで無線連絡を取り合い、ヒグマの出没状況や海上の時化具合などを踏まえて運航するのが知床の観光船なので、今回の事故最大の要因は、天気が悪いのにたった一隻で出港してしまったのがいけなかったと思います」と述べている。こうした観光船業者間の運航情報の交換用として、日常的にアマチュア無線が使われていたとすれば大きな問題だろう。

★アマチュア無線使用の「違法性」に触れたメディアは?

今回の遭難事故に関連して、さまざまなテレビや新聞が「アマチュア無線で交信」と紹介しているが、アマチュア無線を業務使用すると法律違反になると言及しているのは、hamlife.jpで確認した限り「日刊スポーツ」の下記記事のみだった。

【知床観光船事故】無線は義務化なし、携帯等は自社判断 通報されたアマチュア無線は認められず

“国土交通省海事局安全政策課によると、旅客船舶には無線設備を設置することは義務化されていないが、非常時に通信可能な携帯電話、もしくは衛星電話を用いることは運航会社それぞれの判断にゆだねるとしている。事故当日は、アマチュア無線で状況を知った別会社から118番通報がされたが、総務省の規定では、アマチュア無線は業務に関連する使用を認めていない。”

(日刊スポーツ 4月27日配信より一部抜粋)

なお、船舶の遭難など人命に関わる事態に直面した場合は、電波法に基づく「非常通信」「遭難通信」「緊急通信」などとして無線局免許状の範囲(無線局の目的、通信の相手方、通信事項等)を超えた通信が認められている(正規に免許を受けている無線局の場合)。今回「KAZUⅠ」と同業他社のスタッフが行った交信は(アマチュア無線であったとしても)これに該当するという見方もある。

フジテレビ系のニュース番組「Live News イット!」、テレビ朝日系の情報番組「大下容子ワイド!スクランブル」のコメンテーターとして、熱心なアマチュア無線家として知られるジャーナリストの柳澤秀夫氏(JA7JJN)がレギュラー出演している。柳澤氏がこの遭難事故に関連し、アマチュア無線は業務使用が禁止されていることを、わかりやすくコメントしてほしいと願っている。

◇

今回の観光船事故について、一刻も早い全員の救助を願うとともに、亡くなられた皆様のご冥福を心よりお祈りいたします。(hamlife.jp)

国交省によると、初会合では委員から「安全を軽視する事業者は撤退してもらうことが重要」との指摘や小型船舶の免許制度の在り方を問う声、抜き打ち検査で実効性を担保すべきだとの意見があったという。

「たとえ故意ではなかったとしても、韓国政府は国民の信頼を得ることに失敗した。救助、真相調査、引き揚げなど、セウォル号事故の全過程でふくらんだ政府への不信。『政府は私を守ってくれない』という認識。あちこちで明らかになった政府の無能と無責任。」セウォル号引き揚げ、なぜ3年もかかったのか 技術的な失敗、そして韓国政府の混乱と迷走 03/26/17(ハフィントンポスト) は今回の北海道・知床半島沖の観光船「KAZU I(カズ・ワン)」の沈没事故で共通するものがあると思う。

監査・法規制強化へ 知床観光船事故で有識者委初会合 05/11/22(産経新聞)

北海道・知床半島沖の観光船「KAZU I(カズ・ワン)」の沈没事故を受け、国土交通省は11日、小型旅客船の安全対策や制度の見直しを議論する有識者検討委員会の初会合を開いた。運航事業者の参入審査のチェックや国の監査、検査の実効性を高める方策などを議論。事業者の法的規制を強化し、海上運送法や船舶安全法などの改正も視野に検討する。7月に中間とりまとめを公表する。

【空白地帯】開始まで3時間超 海難救助のスペシャリスト・機動救難士 北海道の事故で浮き彫りの課題 05/11/22(STVニュース北海道)

“海猿”には遠すぎた知床…北海道北部・東部は「機動救難士の空白地帯」 国交省は体制強化へ 05/10/22(HBCニュース)

今回の知床沖観光船事故では、救助体制の不備も浮かび上がっています。

海上保安庁は、全国のほとんどで「機動救難士」が1時間以内にヘリコプターで到着する体制を整備していますが、知床を含めた道東、道北がこのエリアから外れた「空白地帯」だったことが分かりました。

海難事故の際にヘリコプターで駆け付け、素早く人命救助にあたる海上保安庁の機動救難士。「エアレスキュー」と呼ばれています。

今回の沈没事故では、最も現場の近くにいた釧路航空基地のヘリがパトロール中で、燃料を補給するため一度釧路に戻ったことから、通報から到着まで3時間以上かかりました。さらにそのあと、「機動救難士」を乗せた函館航空基地のヘリが到着しました。

海上保安庁によりますと、機動救難士の出動拠点は道内では函館だけです。このため、道東や道北は、機動救難士が1時間以内で到着できません。

こうした現状を指摘された斉藤国土交通大臣は…。

斉藤鉄夫 国土交通大臣

「海上保安庁では、さらなる救助・救急体制の強化が必要であると考えておりまして、海難救助体制のあり方に対する検討を実施するとともに、各航空基地のヘリコプター増強や、機動救難士が配置されていない航空基地への機動救難士の配置を進めるなど、捜索救助に万全を期してまいりたい」

斉藤大臣は「機動救難士の空白地帯」の解消に取り組む姿勢を示しました。

この図は機動救難士が1時間で出動できるエリアです。

全国には機動救難士の拠点が9か所と、羽田に特殊救難隊があり、道外は離島を除いて、ほぼカバーされているのに対し、北海道だけはエリア外の地域が多いのがわかります。

知床沖の事故は、まさにこの空白地帯で起きていました。

5月10日(火)「今日ドキッ!」午後6時台

北海道放送(株)

これまで航路の一部が携帯電話会社の「通信エリアマップ」から外れていても通信設備として容認するケースがあったが、今後は認めず、25日までに衛星電話など常に通信可能な手段へ変更するよう求める。

日本小型船舶検査機構(JCI) が国交省に問い合わせてくれと言ったと思えて来た。

日本小型船舶検査機構(JCI) と国交省のずさんな対応と規則改正への怠慢が間接的に今回の事故に繋がった可能性はあると思う。

小型船通信設備、一斉検査へ 国交省、エリア図外認めず 05/10/22(共同通信)

国土交通省は10日、北海道・知床沖の観光船事故を受け、携帯電話を陸上との通信手段としている小型旅客船を全国で一斉検査すると発表した。これまで航路の一部が携帯電話会社の「通信エリアマップ」から外れていても通信設備として容認するケースがあったが、今後は認めず、25日までに衛星電話など常に通信可能な手段へ変更するよう求める。

不適切な船舶運航業者排除へ実効性の担保課題 05/11/22(産経新聞)

海の安全を守り、悲劇を繰り返さないために何ができるのか。北海道・知床半島沖の観光船「KAZU I(カズ・ワン)」の沈没事故を受け、国土交通省は11日、小型旅客船の安全対策や制度の見直しを議論する有識者検討委員会の初会合を開いた。事故後、運航会社「知床遊覧船」による恒常的な運航基準違反の疑いが次々と浮上。「安全管理規程」が事業者の申告任せで、形骸化していた実態が明らかになった。国のチェック機能に疑問符が付く中、気象条件など地域性も考慮した新たなルールと安全文化を構築することが求められる。

知床観光船、「業務用」ではなく「アマチュア」無線を使用…国交省が昨年行政指導 05/10/22(読売新聞)

北海道・知床半島沖での観光船「KAZU I(カズワン)」(乗客乗員26人)の沈没事故で、運航会社「知床遊覧船」が、船との連絡に安全管理規程で定めた「業務用無線」ではなく「アマチュア無線」を使用し、昨年、国土交通省から行政指導を受けていたことが9日、わかった。また、代わりに使用するように求められた衛星電話は、事故当時、故障していたことも判明した。

船に限らず、常識的な考えと現実が同じでない事はあると思う。

知床 沈没船 通常の携帯電話で知床エリアで許可を出したのか不思議 疑問の声も 衛星電話は故障中 05/10/22(HTB北海道ニュース)

今回、事故を起こした運航会社は船と連絡をとるための通信手段に不備があったことがわかっています。

“アマチュア無線”日常使用で行政指導…観光船沈没事故の不明者捜索続く 05/10/22(テレビ朝日)

知床半島沖で観光船が沈没した事故発生から18日目。依然として不明者の捜索が難航するなか、新たな船が10日、現場海域に向けて出港しました。“飽和潜水”を行うための機材を載せた作業船『海進』です。ただ、到着には1週間程度かかるといいます。

まあ、変われないと思う。パフォーマンス的に規則を厳しくするが、真面目な人達だけが四苦八苦して守ろうとするが、そうでない人達は抜け道や裏技でかわす。

日本小型船舶検査機構(JCI) 札幌支部長の発言が「「検査は船舶安全法に基づき適正に行われたと認識している。」だから国の監査・検査を再検討ではなく、改正するべきだと思う。この発言だと観光船「KAZU 1(カズワン)」のような問題船が検査に通っている可能性があり、検査に通っていても安全でない船が存在すると考える人達がいても不思議ではない。観光船「KAZU 1(カズワン)」だって、関係者以外は問題について知っている人は少ないと思う。

日本小型船舶検査機構(JCI) だって国土交通省の天下り先。

松野官房長官「悲惨な事故二度と起こさない」 知床観光船事故受け国の監査・検査を再検討へ 05/08/22(FNNプライムオンライン)

松野博一官房長官は8日、北海道・白老町での会見で、知床半島沖での観光船沈没事故を受けて、国による特別監査や船舶検査などのチェック体制を再検討する考えを示し、「悲惨な事故を二度と起こさないよう取り組みを徹底する」と強調した。

カズワンが検査に通るのだから、カズスリーだって問題なく検査に通るだろう。

知床・観光船事故 カズスリーでも事故当日不備 定点連絡なし、衛星電話も「なかった」 05/07/22(北海道新聞)

【斜里】オホーツク管内斜里町沖で観光船カズワンが沈没した事故で、運航会社「知床遊覧船」(斜里町)が所有する別の観光船カズスリー(18トン)が事故当日、カズワンと同様、安全航行を確認する定点連絡を行っていなかったことが6日、関係者への取材で分かった。船と交信する同社事務所の無線アンテナが壊れていた上、カズスリーに搭載すべき衛星電話について、関係者は「今年は付いていなかった」と証言した。

個人的な意見だが、小型船ではないが船長の資格がないと出来ない検査はある。しかし、船長だったから、船長の資格を持っているから検査項目について精通しているのは限らない。船の操船であれば船長の資格は絶対だが、船長だったから最低限の知識がある事の前提は、例外のケースについては仕方がないと思う。実際に、元船長だが検査で手を抜きまくっている人は存在する。この場合、二つのケースに別れる。検査で手を抜く事を検査される側は知らない、又は、検査で手を抜く事を知った上で選んでいる。

何かっても検査官の責任にすれば良いから検査される側としては問題ないと考えていると思う。

「実務経験」実態乖離か 社長、船舶免許持たず 05/07/22(共同通信)

北海道・知床半島沖の観光船「KAZU 1(カズワン)」沈没事故で、運航会社「知床遊覧船」の桂田精一社長(58)が自らを「運航管理者」に選任する際、国土交通省に「3年以上の実務経験がある」と届け出ていたことが7日、同省関係者への取材で分かった。船舶免許を持っていないことも判明。同社のずさんな安全管理が明らかとなっており、届け出内容と乖離した社長の知識・経験のなさが、14人が死亡、12人が行方不明となった重大事故につながった可能性がある。発生から2週間が過ぎ、捜索は難航している。

去年の監査で多くの問題を見つけて運航停止にしておけば、犠牲者は出なかったし、国土交通省は恥をかかなくてよかった。まあ、このような最悪の結果になったから、問題が注目を受け、問題を認めるしかない状況になったと思う。

知床、運航会社の許可取り消しへ 国交省、観光船沈没から2週間 05/07/22(時事通信)

北海道・知床半島沖の観光船「KAZU 1(カズワン)」の沈没事故で、国土交通省が運航会社「知床遊覧船」に対し最も重い事業許可取り消しも視野に処分を検討していることが7日、同省関係者への取材で分かった。7日で発生から2週間。同社のずさんな運航管理が相次いで判明しており、同省は法令違反があったとみて特別監査を進める。

無線が壊れていても気付かないぐらいだから、無線連絡記録など付けていないか、指摘逃れのために適当に記入しているのだろうと思っていた。

サブスタンダード船 を考えれば、問題のある船を使う事で、コストや全体的には物流コストが安くなる。恩恵がないわけではない。船員だって、サブスタンダード船 で働かなくてももっと良い船で働く事は出来る。実際、船員にサブスタンダード船 の事について聞いてみたら、マンニング会社(人材派遣会社みたいなもの)次第なので、どんな船に乗るのか、乗る船がどんな状態なのか、どんな会社が運航しているのか、契約後に乗る直前まで知らない事があるらしい。契約後はよほどの事がない限り、契約破棄は出来ないし、次の仕事に影響があるのでとにかく契約が終了まで何事もなく無事に終わるのを祈るだけのようだ。

知床遊覧船、空欄だらけの無線連絡記録 ずさんな安全管理 05/06/22(毎日新聞)

毎日新聞は6日、沈没事故を起こしたカズワンの昨秋の無線記録を入手した。運航コース上のカズワンから運航会社「知床遊覧船」(北海道斜里町)の「運航管理者」に通過地点ごとに連絡したことを示す記録だが、空欄が目立ち、安全管理のずさんさをうかがわせる。

「検査に足りない部分があった」知床観光船沈没 携帯電話の「圏外」見逃した機関が検査の不備を認める 05/06/22(HBCニュース)

知床沖で観光船が沈没した事故では、船の検査のあり方も問われています。

事故の前、検査で認められた、船長の携帯電話は当時、圏外だったことがわかっていて、国は「検査に足りない点があった」と不備を認めました。

これは沈没した「KAZU1」の豊田船長が使用していた携帯電話会社のエリアマップです。事故当時の船のルートと合わせると、ほとんどが圏外です。

さらに、沈没の原因について問われると「エンジンの調子が悪かったとは聞いていない。船底の傷、ひび割れは毎年あって、中に入った水を抜いていた」

船級協会 (Classification Society)と検査会社(RO:Recognized Organizations)(weblio辞書)

日本の検査体制はまだマシだと思うのだろうか?

海保の現状。

沈没の観光船“ぶっつけ本番”の出航、社長会見と異なる安全軽視…元従業員が証言「ひび割れは毎年、水を抜いていた」(1/2)

(2/2) 05/06/22 (HBCニュース)

北海道の知床半島の沖合で、観光船「KAZUⅠ(カズワン)」が沈没してから6日で14日目…また、安全管理“軽視”の疑いが発覚しました。

「安全統括管理者」「運航管理者」の観光船社長…要件クリアせず “虚偽申請”か 事故の影響は他の運航会社にも… 05/06/22(日テレNEWS)

知床の観光船事故で、社長は、「事故当日は安全管理ルールで定められた定点連絡をしていなかった」と説明していましたが、新たに “不適切な連絡の常態化”が判明しました。こうした中、事故の影響は、安全管理に努める、ほかの地域の運航会社にも及んでいました。

国際海事条約における外国船舶に対する管轄権枠組の変遷に関する研究 2007年7月(国土交通省)

★開けない人はここをクリック

5) 国内法

我が国においては、SOLAS 条約の船舶の構造基準や設備については「船舶安全法」において、同条

約の船員の配乗(Manning)や操作要件(Operational Requirement)については「船員法」において国内法

上担保している。また、STCW 条約に規定される船員資格要件については、「船舶職員及び小型船舶操

縦士法」及び「船員法」において担保しているところである。 (15ページ)

欧州企業経営戦略調査 欧州造船企業経営と安全・環境基準との関連について 2007年3月(日本船舶技術研究協会)

★開けない人はここをクリック

代行の「認定」と「取り消し」の中間的な措置を監督当局がとれるようにするために、成績の悪い RO に対する新たな罰則が導入さ

れた。改正指令が施行された場合、代行を期限付き(1 年以内)で停止することができる。 (22ページ)

船級協会 (Classification Society)と検査会社(RO:Recognized Organizations)(weblio辞書)

日本の検査体制はまだマシだと思うのだろうか?

海保の現状。

知床観光船「運航管理補助者」定めず、社長不在は違法…国交省は処分検討 05/06/22(読売新聞)

北海道・知床半島沖での観光船「KAZU I(カズワン)」(乗客乗員26人)の沈没事故で、運航会社「知床遊覧船」が、運航管理者の不在時に代理を務める運航管理補助者を定めていなかったことが5日、国土交通省関係者への取材でわかった。運航管理者は桂田精一社長(58)で、補助者がいない同社では、社長不在の運航自体が違法だった。国交省は安全管理に著しい不備があったとし、同社の行政処分を検討する。

エリカ号事件―破毀院の判決(GARD)

エリカ号事故への対応と フランスにおけるその後の油濁対策(石油連盟)

船級協会の法的責任の動向 清 水 耕 一(J-STAGE)

国交省は、運航事業者に対するチェック体制のあり方や、運航管理者らに求められる資質、能力をどのように確保するかなどについて議論する予定だとのことだが、

すでに昨年2度の座礁という重大インシデントを起こし、再発防止策を出させている際に安全統括管理者および運航管理者である社長のヒアリングがあったろう。

桂田社長自身が「運航管理者」、認識せず会見…誤った説明も散見・あやふやな受け答え (1/2)

(2/2) 05/04/22 (読売新聞)

北海道・知床半島沖で乗客乗員26人を乗せた観光船「KAZU I(カズワン)」が沈没した事故で、運航会社「知床遊覧船」が乗客の家族らに配布した資料には、桂田精一社長(58)による記者会見での説明と矛盾する記載が複数ある。資料では、桂田社長は安全管理に大きな責任を持つ「運航管理者」だが、会見ではそのことすら認識せずに説明をしており、トップの資質が問われそうだ。

観光船「ほったらかし」に?運航状況を確認せず “危機管理”会社の体制に問題 05/04/22(日テレNEWS)

北海道・知床半島沖で観光船が沈没した事故で、運航会社が当時、義務である船の運航状況の確認を行わず、確認を行う運航管理者も営業所に不在だったことが明らかになりました。危機管理ができておらず、船はほったらかしで運航されているような状態でした。

海保は事故が起き、最悪の場合、救助が始まる時間について知っているわけだから、知床観光船に対して例え、倒産や廃業の結果となっても問題があれば厳しい対応をするべきだったと思う。それをしなかった結果が多くの犠牲者と沈没した観光船の引き上げ費用8億7700万円の税金の投入だと思う。結局、数十万円から数百万円をケチったために多くの人の犠牲と税金が投入される。

韓国で起きたセウォル号の沈没事故 ほど酷くなくても【社説】癒着が招いた事故を捜査する人たちも癒着 05/12/14 (朝鮮日報日本語版) のような事が全くないことはないかもしれない。

カンボジア籍船 の問題はEUが厳しい制裁措置を取るまで野放し状態だった。EUが厳しい制裁措置を取った後は、船の国籍が カンボジア籍 だと不都合なので船舶所有者や管理会社が他の国籍に登録を変えて、カンボジア政府も民間会社への委託を廃止して、国際航海に従事する カンボジア籍船 がほとんどいなくなった。厳しい対応を取らないと問題は大きく改善しないと言う事だと思う。

出航時の事故予見焦点 知床観光船事故、捜査長期化も 海保 05/03/22(時事通信)

知床半島沖の観光船沈没事故で、海上保安庁は2日、運航会社などを家宅捜索し、業務上過失致死容疑などでの立件を視野に捜査を本格化させた。

国土交通省、海上保安庁、そして日本小型船舶検査機構(JCI) の甘い検査体制や甘い規則の見直しや評価で多くに人々が命を失い、沈没した観光船の引き上げ費用8億7700万円(もしかすると結果的にそれ以上の額)が税金から使われることになる。

下記の記事から国土交通省、海上保安庁、そして日本小型船舶検査機構(JCI) の関係を推測すると問題があっても深く切り込めない三角関係だと思う。

費用8億円超は国が負担 知床観光船「飽和潜水」で船内外を捜索へ 05/02/22(日テレNEWS)

北海道・知床半島沖の海底で確認された観光船について、海上保安庁は、今月中にも、深い水深でも潜水可能な「飽和潜水」の技術などを使い、船の内外を捜索することを決めました。

記者リポート

日本小型船舶検査機構(JCI) は法律の解釈をする立場でないのであれば、全ては国交省の責任と考えられるのでは?

日本小型船舶検査機構が手抜き検査で訴えられる 日本小型船舶検査機構そのとんでもない実態 2017年11月11日 (jinnsei-okinaのblog)

「俺の携帯会社はつながらないが、携帯でも良いと言われた」知床沖観光船沈没~ずさんな安全管理の実態 05/02/22(日テレNEWS)

事故発生から10日目。26人が遭難する事故は防げなかったのか。

「KAZU3」の元船長:「船舶検査証書にバラストは1.5トン積みなさい。それを順法していない、守っていないことからJCI(日本小型船舶検査機構)の検査員に指摘されていました」

韓国で起きたセウォル号の沈没事故 との共通点が多い。セウォル号は規則で要求されるバラスト積んでいなかった。(旅客船沈没:貨物多く積むためバラスト水減らし転覆か 04/26/14 (朝鮮日報日本語版)) そして検査に通れば良いとの安易な考えも同じだったと思える。(旅客船沈没:抜け穴だらけの規定、勝手な改造許す 04/26/14 (朝鮮日報日本語版) )

アメリカで転覆したマーシャルアイランド籍の自動車運搬船「GOLDEN RAY」が良い例だろう。撤去費用に200億円ほどかかると言われていた。 大きな海外に行く船でも規則を守らなければ転覆すると言う事。この船の運航を韓国の会社が行っていた。

観光船運航会社に家宅捜索 “ずさんさ”周辺から証言次々… 05/02/22(テレビ朝日系(ANN))

北海道・知床沖の観光船遭難事故で、運航会社「知床遊覧船」に海上保安庁が家宅捜索に入りました。会社の安全管理体制が問われるなか、この船でプロポーズを予定していた鈴木智也さんの告別式が行われ、遺族が、その手紙を公開しました。

船長が契約していたとされる通信会社のエリア図では、運航コースの大半が「圏外」。

【肉声】運航会社社長の会見前日通話「心配されるのはクジラ」北海道・観光船事故 海保が強制捜査 05/02/22(STVニュース北海道)

多くの尊い命を奪った観光船・KAZUⅠの遭難事故。

「船内に行方不明者が取り残されている可能性」は日本文化による表現だが、残酷だけど遺体の回収だよね。生きては帰らないのはわかっているけど、遺体を回収して葬式を上げる事が、残された遺族への精神的な負担の軽減や悲しみを和らげることに繋がるのだろうと思う。

海保潜水士が潜れない水深、「飽和潜水」で観光船内を捜索へ…今月上旬にも着手 05/02/22(読売新聞)

北海道・知床半島沖で乗客乗員26人が乗った観光船「KAZU I(カズワン)」が沈没した事故で、海上保安庁は、深い水深でも潜水可能な「飽和潜水」の技術を使い、沈没した観光船の船内捜索を実施する方針を固めた。2日、関係者への取材でわかった。船内に行方不明者が取り残されている可能性があるため。既に専門の民間事業者との契約を終えており、早ければ今月上旬に着手する。

沈没した「KAZU I(カズワン)」運航会社「知床遊覧船」と他の地元業者3社でつくる「知床小型観光船協議会」の会長が桂田社長であれば、問題があると思われる人を会長に選ぶような組織なのだから、運航会社「知床遊覧船」や桂田社長だけが悪いようにメディアの情報からの印象を受けるが、それほど組織としてはよくなかった可能性はある。結局、素人であろうと、人間的に問題があろうと、お金や権力などなんらかの影響力があれば、会長になれると言う事なのでは?

「複数船で出航」厳格化検討、「知床遊覧船」と同業3社がルール見直しへ…沖の気象状況も考慮 05/02/22(読売新聞)

北海道・知床半島沖の観光船事故で、沈没した「KAZU I(カズワン)」運航会社「知床遊覧船」と他の地元業者3社でつくる「知床小型観光船協議会」が、安全運航のための共通ルールの見直しを検討していることがわかった。

検査に通ったのだから、問題はないだろう。

知床観光船、前日に準備整わず 救命胴衣、座席上で放置 05/02/22(共同通信)

北海道・知床沖で26人が乗った観光船「KAZU 1(カズワン)」が沈没した事故で、事故前日の夕方になっても出航に向けた準備が整っていなかったことが2日、関係者への取材で分かった。船内の格納庫に片付けなくてはならない救命胴衣が、座席の上に置かれたかごに放置されたままだったという。

規則で義務化してもチェックする体制が甘ければ、インチキをする人達は存在し、事故が起きるまでは問題は発覚しない。良い例が韓国で起きたセウォル号の沈没事故 。

【韓国】[セウォル号の惨事]救命機器修理業者の従業員の逮捕状請求 05/12/14 (ロイター)

セウォル号沈没事故を捜査中の検察·警察の合同捜査本部は12日、救命装置整備会社である韓国海洋安全設備次長(37)について、業務妨害の疑いで拘束令状を請求した。

" 救命いかだ、検査せずに虚偽書類 整備会社…20年前取り付けたまま 05/11/14 (産経新聞)

韓国の旅客船セウォル号沈没事故で、ことし2月に救命いかだの安全点検を行った整備会社が、実際には全く検査せず、いかだの状態は「良好」とする書類を作成、政府から管理を委託された業界団体に提出していたことが11日、合同捜査本部の調べで分かった。

とうとう客船セウォル号の救命いかだを整備したYANG(ヤン)氏が逮捕された。

下記の救命いかだは客船セウォル号のものではない。古い、新しいの違いはある。しかし両方とも業者が整備し、検査を合格している。業者によってこれほどの差があるのが現状だ。これで検査に通るのであれば、コストを下げたい船主又は船舶管理会社はどちらを選ぶのかわかるであろう。PSC(外国船舶監督官:国交省職員) は整備業者の取締はおこなっていない。

型式承認は重要だが、製造会社が良心的であれば型式承認は必要ないと思う。かなり昔だが、救助艇を取り付ける話があったが、ある会社が製造したもので見た目は全く同じものだったが、型式承認を取得して証明書が添付されているだけで、価格が3割違っていた。理由は、型式承認の書類のために、お金を払って確認してもらい、書類を発行してもらうための金額が加算されるとの事。規則は通らないが、同じ製品で違いは検査を受けているか、受けていないかだけ。

寒冷地の救命設備に課題 「救命いかだ」は予算面で普及進まず 05/01/22(毎日新聞)

北海道・知床半島沖で観光船「KAZU I(カズワン)」が沈没した事故を受け、寒冷地で運航する観光船の救命設備について課題が浮かんでいる。今回の事故現場は海水温が低く、乗客が救命胴衣を着ていても命にかかわる状態に陥ったとみられるためだ。専門家は地域ごとの事情に応じた設備の必要性を指摘している。

地形・海流、費用は億単位 観光船引き揚げに課題 04/30/22(産経新聞)

北海道・知床沖で遭難した観光船「KAZU Ⅰ(カズ・ワン)」の船体は、「カシュニの滝」から西北西約1キロの沖合の、水深約120メートルの海底で見つかった。家族からは船体引き揚げと船内捜索について強い要望が出ているが、技術面や費用、波の状態など課題が山積し、引き揚げには、数カ月を要する可能性もある。

山田吉彦 |

韓国で起きたセウォル号の沈没事故 に関して「海洋警察庁が行っていた臨船検査についても、救命いかだの未整備を見逃すといった、目に余る手抜き検査が判明している。韓国海事業界の利益優先主義は、船舶の安全運航に対する意識を希薄化させたばかりか、監督すべき官庁や公益組織も取り込んだ「海洋マフィア」と呼ばれるグループの形成にもつながった。」

沈没で消えた海洋先進国への夢 東海大学教授・山田吉彦 05/14/14 (産経新聞)

<韓国旅客船沈没>海洋警察、1時間の点検でセウォル号「良好」判定 05/09/14 (中央日報日本語版)

セウォル号 にはかなりの救命いかだが搭載されていたが、ほとんどの救命いかだが使用不可能だった。業者が検査を適切に行わず、検査を行った書類だけを作成していた。その不正が見逃された。

【社説】癒着が招いた事故を捜査する人たちも癒着 05/12/14 (朝鮮日報日本語版) の発覚まで行き着いた。

韓国で起きたセウォル号の沈没事故 を知っているだろうし、笑っていただろう。しかし、似たような事が日本で起きていた事を今回の惨事まで知らなかった。日本小型船舶検査機構(JCI) は国土交通省からの天下り先になっていると思われる。今回、しっかりと規則改正や改善を実行させないと、次に多くの犠牲者が出る事故が起きるまでは変わらないと思う。結局、犠牲者家族にならないと韓国で起きたセウォル号の沈没事故 のニュースを見ても、真剣に考えないし、自分達に起こるとは思わないと思う。まあ、何が起きた後では遅いけど!

知床観光船、衛星電話故障、船側の携帯は圏外 通報は客の携帯から 04/30/22(毎日新聞)

北海道・知床半島沖で観光船「KAZU Ⅰ(カズワン)」が沈没した事故で、カズワンが事故3日前の4月20日に船舶検査を受けた際、船長から通信手段として衛星電話から携帯電話に変更したいとの申し出があったことが、国土交通省への取材で判明した。ただしカズワンの航路の大半では船側の携帯電話は通信圏外となり、事故当日も、船からの118番通報は乗客の携帯からかかってきたものだった。通信が不通になる可能性がある中で申し出を認めたことは、船舶検査のあり方に課題を残している。

観光船事業、国が罰則強化を検討 知床事故うけ、再発防止の対策急ぐ 04/30/22(朝日新聞)

北海道斜里町の知床半島沖で乗客・乗員26人が乗った観光船「KAZUI(カズワン)」が消息を絶った事故を受け、国土交通省は、安全管理に問題がある観光船の運航会社は事業を継続できないように、ルールの厳格化と罰則強化の検討に入った。政府関係者が明らかにした。今回の被害の大きさを重視し、再発防止のための対策を急ぐ構えだ。

事実がわかったのだから、後は利用者の自由判断で自己防衛すれば良いと思う。

知床 観光船遭難 通信設備を携帯電話で申請 国の検査を通過 04/30/22(NHK)

北海道の知床半島沖で26人が乗った観光船が遭難した事故で、事故の3日前に行われた国による船舶検査の際、会社側が搭載が義務づけられている陸上との通信設備として携帯電話を申請し、検査を通過していたことが分かりました。

携帯電話は航路で通信ができる場合にかぎり認められますが、現場海域には電波が届かないエリアもあり、専門家は「会社側の申請も疑問だが、国の検査にも問題がある」と指摘しています。

ヤフーのコメントに下記のようなコメントがあった。

マスコミの報道は裏付けがとれているのか?例えば、船に傷があったとかその他の整備に関係する書類を観光船会社から開示されているのか?そして利益優先と決めつけているが、通常この企業が、どのような社員数でどのような航海スケジュールを組んで、メンテナンスはどんなだったか…当日はどのようであったのかの書類を閲覧しているのか?利益を出せなければ会社は潰れるので利益追求は当たり前のこと。問題は観光船業界で営業を行う基準を満たしているのかどうか?それについてのエビデンスとなる書類に基づいてではなく、マスコミは関係者からの取材で記事を構成している。問題があることは否定できない。しかし鵜呑みにすることも出来ない。やはり時間が経たないと事実が必要な分出てきてからしか確からしさがあるコメントは書けないように思う。

外国の検査会社。 検査が適切に行われていると思うのは日本の世界しか知らないから。それでも、今回の小型観光船「カズワン」の惨事で、日本の規則や検査の現状を理解した日本人は増えたと思う。

【社説】癒着が招いた事故を捜査する人たちも癒着 05/12/14 (朝鮮日報日本語版)

日本の検査体制はまだマシだと思うのだろうか?

海保の現状。

桂田社長、沈没は「クジラの可能性」 知床の観光船事故 04/30/22(北海道新聞)

【斜里】オホーツク管内斜里町の知床半島沖で小型観光船「カズワン」が23日に遭難した事故で、運航会社「知床遊覧船」の桂田精一社長が、遭難した船の運航を正当化しているとも読めるメッセージを29日に従業員に送ったことが分かった。また、桂田氏が船体への浸水の原因を、動物との衝突と主張していることも、関係者への取材で分かった。

少なくとも現状の体制での検査合格、又は、緊急安全点検の安全宣言は絵に描いた餅の可能性があると言う事が証明された。

【社説】癒着が招いた事故を捜査する人たちも癒着 05/12/14 (朝鮮日報日本語版)

日本の検査体制はまだマシだと思うのだろうか?

海保の現状。

船舶事故調査報告書 総トン数 19トン 発生日時 平成31年1月26日 (運輸安全委員会:JTSB)

船舶事故調査報告書 総トン数 19トン 発生日時 平成31年1月26日 (運輸安全委員会:JTSB)

ヤフーのコメントに下記のようなコメントがあった。

昔、こういった検査を所管している国土交通省検査測度課の人と話したことがある。放射性物質を船で輸送する電力会社とかは本当にしっかり対応しているが、漁船やレジャー船とかは、ひどいものだと言ってた。検査に出向いても、そもそもいなかったり、妨害やごまかし行為は当たり前という感じらしい。それでも、厳密にやると、なにも回らなくなるので、あまり強制的なこともできないのが実情とぼやいていた。国がいい加減なのではなく、これが国民のレベルと考えなければならならず、対策はそういった目線で考えていく必要がある。

【社説】癒着が招いた事故を捜査する人たちも癒着 05/12/14 (朝鮮日報日本語版)

事故直前に通信手段“変更”申請…なぜ衛星電話から“エリア外”の携帯に 04/29/22(テレビ朝日系(ANN))

観光船『KAZU1』の行方がわからなくなって7日目。

よくこんな船に乗っているなと思う事はあるけど、結構、中国の方まで行ってても沈没しない。時々、沈没したニュースを見て、船の船籍と検査した検査会社の名前で不思議な事でないと思う事はある。検査通ったから、安全と思う方がおかしい。検査合格は規則上、運航できる事を意味しているだけで、安全ではない。重要なのはどこの検査会社が検査したのかだと思う。しっかり検査する検査会社は、一般的に故意に問題を見過ごす事はしない。

日本小型船舶検査機構(JCI) だけ。そして監査は国交省だけ。

日本海事協会 が検査した船しか認めていません。例外的に特別なケースとして外国の大手検査会社の規則を満足する事が証明されれば認められますが、かなり難しい。

知床観光船遭難 なぜ事故は起きたのか 事故3日前に合格? "中間検査"の落とし穴 社長の認識の甘さも 04/29/22(北海道ニュースUHB)

北海道斜里町の知床半島での観光船遭難は、なぜ起きてしまったのか。取材を進めると、さまざまな要因が見えてきました。どうしたら事故を防ぐことができたのでしょうか。

船の引き上げは強制でないと思ったので、コストがかかれば引き上げないと思う。過去に引き上げていない船の方が多いと思ったけど?

知床観光船事故 船体の引き揚げは難航か 外部協力必要な可能性 04/29/22(毎日新聞)

北海道・知床半島沖で観光船「KAZU I(カズワン)」が行方不明になった事故で、発見された船体の引き揚げや船内の捜索は見通しが立っていない。ルール上、沈没した船の引き揚げは運航会社が行うことになっており、今回はカズワンの運航会社「知床遊覧船」が手配しなければならない。また、海上保安庁の特殊救難隊の潜水士が潜ることができるのは水深約60メートルが限度といい、水深約120メートルから見つかった今回のケースでは外部の協力が必要な可能性がある。

東海大学教授・山田吉彦氏は

韓国で起きたセウォル号の沈没事故 で「セウォル号の船体の改造、安全航行設備の不備をめぐっては、韓国船級協会が実施した船舶検査の不正確さが指摘されているし、事故の主因とされる過積載の問題では、積み荷の管理を行う港湾当局や韓国海運組合と船会社との癒着が取り沙汰されている。」と指摘している。沈没で消えた海洋先進国への夢 東海大学教授・山田吉彦 05/14/14 (産経新聞)

韓国で起きたセウォル号の沈没事故 と運航会社「知床遊覧船」の観光船KAZU Iの事故を比較してどう思っているのだろうか?

【社説】癒着が招いた事故を捜査する人たちも癒着 05/12/14 (朝鮮日報日本語版)

日本の検査体制はまだマシだと思うのだろうか?

知床半島では28日、国交省による観光船の緊急点検が行われましたが…

素人の人達のために面白い画像を紹介する。国土交通省職員が検査した船を訪れた時の写真。素人的に大丈夫と思えるかは個々の判断。 個人的にはこんな船の船員として働きたくない。実際、このような状態で中国や韓国に行っても、簡単には沈没していない。

「そんな検査だから事故が起こるんだ!」国の検査“形骸化”に知床の観光船船長が怒り…知床遭難事故で新たに男性3人の死亡確認 (1/2)

(2/2) 04/29/22 (TBS NEWS DIG Powered by JNN)

知床の観光船遭難事故。行方不明になっている15人の懸命な捜索が連日続けられる中、新たに男性3人が海上で発見され死亡が確認されました。一方、きのうの社長の会見で明らかになったずさんな「安全管理規程」。同業者の間に波紋を広げています。

最近、北海道で注目されるニュースが多いと感じる。

北大研究チーム、データ改ざんの疑いで論文撤回…2020年にサイエンス掲載 04/29/22(読売新聞)

北海道大の沢村正也教授(有機化学)らの研究チームは、2020年8月に科学誌サイエンスに掲載された論文を29日付で取り下げると発表した。実験データに改ざんの疑いがあることが判明したため。北大は今後、調査委員会を設置し、研究不正の有無などを調べる。

本当に帰国するのなら根性が全くないと思う。まあ、甘やかされているから仕方がないのか?

小室眞子さん小室圭さん夫妻、5月緊急帰国の可能性が浮上 想定外の展開に宮内庁周辺は騒然 04/28/22(読売新聞)

「足かけ3年以上、移住の準備をし“二度と日本の地は踏まない”というほどの姿勢でアメリカに渡ってから、たったの半年です。もう帰国すると言われても、にわかには信じがたかったのですが……。ただ、あのふたりなら突然の方針転換はありえること。そもそもの渡米計画に無理があったのかもしれません」

国交省によると、運航会社が国に提出する安全管理規程には、出港時の気象条件などを定めた運航基準があり、具体的な数字を示して出港時や途中で引き返す際の条件を決めている。出港時は基準内であっても、途中で基準を超える恐れがある場合は出港できないと定めている。一方で国交省担当者は「桂田社長の発言を承知しておらず『条件付き運航』が何を指すか定かではない」としている。

国交省担当者は「桂田社長の発言を承知しておらず『条件付き運航』が何を指すか定かではない」としている。

水難学会会長・斎藤秀俊氏 「あり得ない話」知床遊覧船・桂田社長の“条件付き運航”に 04/28/22(スポニチアネックス)

水難学会会長で長岡技術科学大学大学院教授の斎藤秀俊氏が28日、フジテレビの情報番組「めざまし8(エイト)」(月~金曜前8・00)に出演。北海道・知床の観光船事故で、国土交通省が27日、運航会社の桂田精一社長(58)が記者会見で海が荒れるようであれば引き返す「条件付き運航」だったと説明したことについて「安全管理規程上、そういう考え方はない」との見解を示したことに言及した。

まあ、もし(if)で話しても、何も変わらない。もし(if)で話すのなら規則が改正されていたら生存者はいた可能性が高いと話した方が良い。でも、お金の話になってしまう。規則改正がおこなわれると、これまで運航できた船の中には運航できないくなる船が出てくるし、これまで運航ができた会社が営業できなくなる可能性がある。

水難学会会長・斎藤秀俊氏 事故発生当初の状況に言及「緊急通信が誰にも伝わってなかった可能性が…」 04/28/22(スポニチアネックス)

水難学会会長で長岡技術科学大学大学院教授の斎藤秀俊氏が28日、TBS「ひるおび!」(月~金曜前10・25)に生出演。北海道・知床半島沖で子供2人を含む乗客乗員26人が乗った観光船「KAZU 1(カズワン)」=19トン=が遭難した事故について語った。

メディアがいろいろと調べているようだが、海保と国交省はどこまでの範囲で調査するのだろうか?

知床遊覧船社長、海の知識は不十分 コンサル男性が絶賛していた「芸術的感性」 04/28/22(NEWSポストセブン)

動画が見れるます!:ブラジル沖で貨物船沈没 06/15/20(Togetter) 画像はこちら

What really happened to the Very Large Ore Carrier Stellar Daisy. 02/10/20 (YouTube)

運航会社社長、出航強要も 北海道・知床沖遭難事故 04/28/22(共同通信)

北海道・知床半島沖で乗客乗員26人が乗った観光船「KAZU 1(カズワン)」=19トン=が遭難し、11人が死亡、15人が行方不明になった事故で、運航会社「知床遊覧船」の桂田精一社長(58)が事故前、潮の流れなどからツアーを取りやめた船長に出航を強要することが何度もあったことが28日、同社関係者への取材で分かった。「なぜ出ないんだ」と船長を叱責することもあったという。

本当に国交省が問題がある運航会社を過去の監査でわかっているのなら、問題のない会社の緊急点検を行わず、問題のある会社に絞って徹底的にやるべきだと思うが、まともな情報がないのだろうか?それともまともな監査が出来る職員がいないので、信頼できる情報がないのだろうか?

「安全管理規程に数字を書いていない」観光船会社社長の発言に波紋 知床半島では国交省による緊急点検も 04/28/22(TBS NEWS DIG Powered by JNN)

北海道・知床沖で遭難した観光船の会社の社長が、27日の会見で船を出す判断の基準を盛り込む「安全管理規程に数字を書いていない」と発言したことで関係者の間に波紋が広がっています。

犠牲者の中には若くて高学歴の人達がいるのには驚いた。家族としては犠牲者が若いだけに割り切れない感情が強いだろう。

《知床観光船事故》福島県の28歳男性が死亡 04/28/22(福島テレビ)

北海道・知床半島沖で遭難した観光船『KAZU1』

この船に乗っていて死亡した、福島県会津若松市の小池駿介さん(28)はリオン・ドールコーポレーションの小池信介社長の長男で、3年前から同社の取締役を務めてきた。

知床 観光船遭難事故 死亡の男性は筑波大卒業生 恩師は 04/27/22(NHK 茨城)

北海道・知床半島沖で起きた観光船の遭難事故で亡くなった千葉県に住む男性は筑波大学の卒業生でした。

北海道・知床沖で遭難した観光船の運航会社「知床遊覧船」の桂田精一社長(58)が海が荒れれば引き返す「条件付き運航」だったと27日の記者会見で説明したことについて、斉藤鉄夫国土交通相は28日の閣議後会見で出航判断の基準を明記した安全管理規程があると説明し「条件付きはあり得ない」と述べた。

国交相、条件付き運航あり得ない 「知床遊覧船」社長対応を批判 04/27/22(共同通信)

北海道・知床沖で遭難した観光船の運航会社「知床遊覧船」の桂田精一社長(58)が海が荒れれば引き返す「条件付き運航」だったと27日の記者会見で説明したことについて、斉藤鉄夫国土交通相は28日の閣議後会見で出航判断の基準を明記した安全管理規程があると説明し「条件付きはあり得ない」と述べた。

運航会社「知床遊覧船」に問題があるのはもちろんだが、海保や国交省に問題があるのは明らかだ。

国土交通省海事局安全政策課によると、旅客船舶には無線設備を設置することは義務化されていないが、非常時に通信可能な携帯電話、もしくは衛星電話を用いることは運航会社それぞれの判断にゆだねるとしている。

非常通信(遭難通信等のメーデーやSOS)に限ればアマチュア無線局でも認められていますし、免許外の周波数帯であっても交信を行っても問題ありません。また、当該無線局の無線従事者が近くに居ない場合は無線従事者免許証の交付を受けて居ない者が交信をする事も出来ますが、前提条件としてあくまでも正規のアマチュア無線局として開設している事(要は免許状が発給されている事)が必要です。

【知床観光船事故】無線は義務化なし、携帯等は自社判断 通報されたアマチュア無線は認められず 04/28/22(スポニチアネックス)

北海道・知床半島沖で乗客乗員26人が乗った観光船「KAZU I(カズワン)=19トン」が遭難し、11人が死亡、15人が行方不明となった事故で、運航会社「知床遊覧船」(斜里町)の桂田精一社長の記者会見が27日午後、行われた。

韓国船籍旅客船「セウォル号」(M/V"SEWOL", IMO9105205)の沈没事故 では事故が起きるまで、不正な検査や不正な外部チェックの問題はわからなかった。救命いかだを整備した業者は整備せずに整備した報告書を作っていた。検査した検査官は承認された図面と改造工事が違っているのに問題を指摘しなかった。海上警察(日本の海上保管部)は救助要請の録音が事故か、ミスで一部の録音が削除された。検察の人間が強制捜査が入ると情報を流した。

韓国船籍旅客船「セウォル号」(M/V"SEWOL", IMO9105205)の沈没事故 は不正の百貨店のような海難だったと思う。死亡した高校生達の携帯の動画の復旧出来て船員達の証言との食い違いなどがありドラマのようであった事を覚えている。

日本小型船舶検査機構(JCI) の規則は厳しくないので検査を通るのかもしれない。

多くの日本人は知らないが改造された家畜運搬船が沈没した。沈没する前に船員が家族に送った動画や写真は凄かった。

沈没する前は、機関室のエンジンコントロールの天井から雨のように水が入り込んでいる。まるで映画のようだ。生存者や行方不明になる前に動画を家族に送った船員がいるから沈没する前の画像や動画が存在する。

保安庁は知っている。 知っているだけでも、両手で数えられないほどの船員が行方不明になっている。 パナマ船籍の「マリナ アイリスの事故はその一つ。 フィリピン人の外航船の船員にこの事を話したら、お金がほしい船員がリスクを承知で仕事をいけると言っていた。

2020年10月にフェリー(SEATRAN FERRY 12 (ex- OLIVE MARU NO.8))が台湾で沈んで船員5人が行方不明になったのは瀬戸内海仕様のフェリーだったことが理由だと思うよ。

不明の観光船、もともとは瀬戸内海の仕様 関係者「よく知床で…」 04/28/22(朝日新聞)

北海道斜里町の知床半島沖で乗員乗客計26人を乗せて行方不明になった観光船「KAZUI(カズワン)」がもともと、波の穏やかな瀬戸内海の平水区域で使う旅客船として40年近く前に建造されていたことが、船の所有者を記した書類や関係者の話などからわかった。波の高い海域向けの改造がされていたとみられるが、当時を知る関係者は「瀬戸内海仕様の船をよく知床で使っていたなと思う」と驚いた。

国交省職員達(国交省北海道運輸局)が去年に監査した時に地元の同業者の間の「暗黙の了解」の基準に気付かなかったのなら、今回もいろいろな点を見落とす可能性はあると思う。安全統括管理者である知床観光船の社長は以前からを何度も会見で繰り返していた。つまり、以前から同じような問題が存在し、同じ事が繰り返されていたが、船の運航に関しては可能だったと言う事だと思う。

「条件付き運航」横行か 国交省は運用認めず 不明15人の捜索続く・観光船事故 04/28/22(時事通信)

北海道・知床半島沖で起きた観光船「KAZU I(カズワン)」の遭難事故で、運航会社「知床遊覧船」(北海道斜里町)は天候が悪化した場合に引き返す「条件付き運航」という運用をしていたことが28日、分かった。

北海道斜里町の知床半島での観光船遭難事故で、4月23日の事故発生の2日前、知床小型観光船協議会が主催して海難防止講習会を実施していて、その際には観光船「KAZU1」(カズワン)の設備には、法律上に基づく不足、不備はなかったという見方を示しました。

まあ、日本から出港する船の20名以上の船員が死亡したり、行方不明になっている事に対する対策は取られていないわけだから、放置されていても当然と言えば当然だと思う。

【速報】観光船遭難 事故2日前に"講習会"実施 カズワンに「法的不備なかった」船長など立ち合い 海保 04/27/22(北海道ニュースUHB)

北海道斜里町の知床半島での観光船遭難事故で、4月23日の事故発生の2日前、知床小型観光船協議会が主催して海難防止講習会を実施していて、その際には観光船「KAZU1」(カズワン)の設備には、法律上に基づく不足、不備はなかったという見方を示しました。

“船底の傷”について「知らなかった」と運航会社の社長、家族に説明 04/25/22(HBC 北海道放送)

行方がわからない観光船には、船底に傷があったということですが、運航会社の社長は24日、乗客の家族に対して「船底の傷のことは知らなかった」と説明しています。

中2女子凍死、当時の校長は「退職しても責任は逃れられない」…旭川市長 04/28/22(読売新聞)

北海道旭川市で昨年凍死した中学2年の広瀬爽彩(さあや)さん(当時14歳)へのいじめが認定されたことに関連し、同市の今津寛介市長は、学校側の責任が明らかになった場合は、既に定年退職している当時の中学校長についても「責任を逃れられない」との認識を示した。27日の定例記者会見で、質問に答えた。

知床観光船事故の社長会見をライブでは見なかったが、ライブの動画を見た。見た人達やメディアが受け取り方や感じた事は立場、経験、知識、そして思いなど違うと思うが個人的に思った事を次のようなものだった。

日本小型船舶検査機構(JCI) は日本国籍の小型船の検査を行う。外国籍の小型船の除けば、日本小型船舶検査機構(JCI) が唯一の船舶検査機関だ。

日本小型船舶検査機構(JCI) の厳しい検査を通ったと会見で言っていたが、外国籍船の検査を除けば、日本小型船舶検査機構(JCI) の検査が船舶検査の中ではもっとも簡単で、検査項目は少ないし、時間的にも短い検査だと思う。GPSが壊れているとか、搭載されていなかったとメディアは騒いでいるが、規則で要求されていないものは、搭載されていなくても検査は通る。壊れていれば、撤去すれば良いだけの話。

小型ボート用GPSプロッタ魚探 (Ruruno Style)

には参考程度になるが電子海図を表示しているので便利だと思った。海図は定期的にアップデートしないと過信すると事故の原因となるが、メリットとデメリットを知った上で利用するのであれば便利だと思った。19トン型の小型船に対してはGPSは規則で要求はされない。

「旭川中2女子凍死」 の件を考えれば推測が付くと思うが、誰がどのような意図で、どう調べるかで結果は全く違ってくる。

船舶運航事業における運輸安全マネジメントの実施等について (国土交通省)

北海道漁船転覆 第65慶栄丸に何が起こったか 今後の推移は? 19日朝追記、同夕追記 09/18/2019 (ヤフーニュース)

国土交通省北海道運輸局は、観光船の運航会社「知床遊覧船」に、近く海上運送法に基づく特別監査に入る。安全管理規定を順守しているかどうかを確認したうえで、不備があれば行政指導を行う。

出港判断「最終的に私」 「申し訳ない」謝罪―知床観光船事故で社長会見 04/27/22(時事通信)

北海道・知床半島沖で26人が乗った観光船「KAZU I(カズワン)」が遭難した事故で、運航会社「知床遊覧船」(北海道斜里町)の桂田精一社長(58)が27日、同町で記者会見した。桂田社長は事故当日の出港について「最終的な判断は私がした」と認め、「被害者の家族に負担を掛け、申し訳ございません」と謝罪した。23日の発生後、社長が公の場で事故に関して説明したのは初めて。

「私の至らなさ」繰り返す 土下座3回、事故を謝罪―観光船社長、初の会見

今回の事故で驚いたことは、問題はあるが違法では全くない。規則が甘いというか、緩いので、事故を防げないし、悪意があれば、無駄死にと言う事。

韓国船籍旅客船「セウォル号」(M/V"SEWOL", IMO9105205)の大惨事 と同じで、国内での惨事は当事国の政府が決める事。韓国船籍旅客船「セウォル号」(M/V"SEWOL", IMO9105205)の問題 は事故が起きるまで、船員や会社は問題に気付いていたが対応しなかった。そして運悪く事故が起きて、問題が発覚した。

速報 行方不明観光船の運航会社社長が会見 当日朝、会社の無線アンテナ故障を知りながら出航を止めず 04/27/22(HBCニュース)

知床沖で消息を絶った観光船「KAZU I(カズワン)」を運航する会社、「知床遊覧船」の桂田精一(かつらだ・せいいち)社長が、27日午後、記者会見を開き、冒頭で2度土下座をし謝罪しました。

緊急時の通信手段や通信方法は会社のマニュアルや運航マニュアルに含まれていなかったのだろうか?

知床観光船不明 GPSプロッター外す 事故2日前に海保が改善指導 04/27/22(毎日新聞)

北海道・知床半島沖で乗員乗客26人が乗った観光船「KAZU Ⅰ(カズ ワン)」が浸水した事故で、海上保安庁が事故の2日前の今月21日にこの船の点検を行った際、洋上の船の位置が確認できる「GPSプロッター」が船から取り外されていたことが海保関係者への取材で分かった。GPSプロッターは法律上の搭載義務はないが、船舶が安全に運航するうえでは有効なツール。運航会社「知床遊覧船」は海保の点検に対し「整備のために外している」と説明したといい、海保は取り付けるように指導した。27日に海保が取り付けたかを確認する予定だったといい、事故があった23日に取り付けられていたかどうかは分からないという。【木下翔太郎】

安倍さん

■アンテナ不備なら…「指示できず」

【解説】知床観光船、「経験の浅い船長が独学で…」証言も 営業所の“無線アンテナ”破損か カズワンはGPS未設置? (1/3)

(2/3)

(3/3) 04/27/22 (日テレNEWS)

北海道・知床半島沖で消息を絶った観光船「KAZU 1(カズワン)」をめぐり、船のGPSや営業所の無線アンテナの不備が疑われることが、取材で分かりました。その影響や、捜索の難航につながった可能性について、水難事故の専門家に聞きました。

下記の記事の内容を読むと、船を運航する会社の社長に経験がない場合、権限と責任を明確にしないと許可を出さないように規則を改正する必要があると思う。経験がないからと逃げるような会社トップには許可を出してはならないと思う。

◆「KAZUⅠ」に傷があったとの報道もあるが?

同じ会社の別船の臨時船長、出航は豊田船長の“独断”か…社長は人任せなのにベテラン解雇、会見前の問いかけに無言 04/27/22(HBCニュース)

北海道の知床半島の沖合で、26人を乗せた観光船「KAZUⅠ」が消息を絶ってから5日目…運航会社の社長が初めて会見する予定ですが、27日朝は報道陣の問いかけには応じず、車に乗り込みました。

――(この船には)たくさんシステムが導入されているが、ほかの船では?

この船長の方が、海上保安庁の関係者や元海上自衛官で水難学会副会長の安倍淳氏よりも規則を良く理解している。肩書だけじゃだめって言う事を日本人は理解するべきだと思うね!

知床観光船事故 船にGPSがあっても…船長“経験不足”で地形を把握しきれず? 地元関係者ら指摘 04/27/22(日テレNEWS)

発生から4日目を迎えた北海道・知床半島の沖合での観光船事故。11人が死亡し、いまも15人の行方がわからないままです。事故2日前の任意検査では、安全運航に欠かせないGPSが船から外されていたといいます。地元の漁業関係者からは、船長の経験不足により、GPSがあったとしても海の地形などを把握しきれないまま運航していた可能性を指摘する声もあがりました。

元社員の男性(61)は取材に対し、桂田社長がもともと民泊事業などを行っており、船舶については詳しい知識を持っていなかったと証言。カズワンに乗っていた豊田徳幸船長(54)についても、「1年ほど前から船長を任されていたが操船の経験は浅かった」と語った。この男性が、破損していた社屋の無線アンテナを直すよう注意しても、豊田船長は「携帯(電話)がつながるから大丈夫」と聞き入れなかったという。

新しい小型船舶の免許制度の概要(国土交通省)

と

小型船舶操縦免許の制度 国土交通省(国土交通省)

には

「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。

沿岸小型船が航行できる水域

海上運送業(旅客船業)の許可・届出について(橘海事事務所)

「船長が大丈夫と判断」運航会社社長が家族向け説明会で発言…きょう会見へ 04/27/22(読売新聞)

北海道・知床半島の沖合で乗客乗員26人が乗った観光船「KAZU I(カズワン)」が消息を絶った事故で、カズワンの運航会社「知床遊覧船」の桂田精一社長がこれまでに開かれた乗客の家族向け説明会で、船を出航させたことについて、「船長が大丈夫と判断した」という趣旨の発言をしていたことが分かった。海上保安本部などが26日に開いた説明会後、馬場隆・斜里町長が報道陣に明らかにした。

緊急時の通信手段や通信方法は会社のマニュアルや運航マニュアルに含まれていなかったのだろうか?

観光船の運航会社、事故時に状況把握できず アンテナ破損で無線不通 04/26/22(朝日新聞)

北海道斜里町の知床半島沖で乗客・乗員計26人を乗せた観光船「KAZUI(カズワン)」の行方がわからなくなった事故で、運航会社「知床遊覧船」の事務所では無線を受信できない状態となっていたことが、会社関係者らへの取材でわかった。事務所の無線アンテナが事故前から折れていたという。

「救命胴衣、着させろ」 知床観光船、無線から流れた切羽詰まった声 04/26/22(朝日新聞)

北海道斜里町の知床半島沖で26人が乗った観光船「KAZUI(カズワン)」が行方不明になった事故で、同船と事故直前に無線でやりとりし、救助を要請する118番通報をした男性が朝日新聞の取材に応じた。切迫した声が聞こえてきて通報に至ったという。

一方、地元の運航会社4社は、シーズンを前に合同で安全訓練を行っていた。訓練は年1回実施。海上に投げ出された人の引き上げや、故障した船舶のえい航について、手順を確認した。海上保安庁による安全講習もあり、知床遊覧船も参加。「しっかり訓練はしていたんだが」。ある運航会社の男性船長は遭難事故を受け、残念そうに話した。

「行くな」と仲間助言 数日前も訓練、事故防げず 北海道・知床 04/26/22(時事通信)

高波の中、運航を決めた観光船「KAZU I(カズワン)」は出港前、地元の仲間から「行くな」などと助言を受けていた。

知床岬の先端付近で同日午前、船の椅子や救命胴衣、絵本やお菓子が入った小型のリュックが新たに見つかった。

海底に物体、遭難観光船か 探知機に反応、確認急ぐ 安否不明15人捜索・北海道 04/26/22(時事通信)

北海道・知床半島沖で観光船「KAZU I(カズワン)」(19トン)が遭難した事故で、発生4日目の26日、知床岬の南西にある「カシュニの滝」の沖合の海底に大きな物体とみられる影が確認された。

東海大学海洋学部 山田吉彦教授の説明よりは水難学会 安倍淳副会長の説明の方が個人的には納得いく。

東海大学海洋学部 山田吉彦教授

JTSB 運輸安全委員会 - 国土交通省) が調べれば適切な修理が行われていたのか確認できると思う。

FRPボートの修理 (有限会社 矢上船舶機器サービス)

FRP船修理標準工作法 平成11年度(財団法人 日本小型船舶工業会)

観光船遭難 国土交通省の事故調査官が現地で情報収集 04/25/22(NHK北海道)

「全員船内にいた…」“事故当日”の観光船動画を独自入手 乗客名簿の携帯電話は全て繋がらず… (1/2)

(2/2) 04/26/22 (TBS NEWS DIG Powered by JNN)

知床半島沖で26人を乗せた観光船が消息を絶ってから3日目。事故当日、出港直後に撮影されたとみられる映像を独自入手しました。撮影者は「全員船内にいた」と証言。一方、午後3時ごろには乗客名簿の携帯電話は全て通じなかったということです。いったい何が?(内容は25日23時時点の情報です)

海保や運輸安全委員会は自分達が調べたい事や調べようと計画している事しか調べない印象がある。担当者や担当チームによって違いはあると思うが、そんな感じはあると個人的には思う。

「無茶をするような人ではなかった」知床沖の観光船事故 船長は以前、島原で水陸両用車のドライバー 04/26/22(NBC長崎放送)

北海道知床半島の沖合で23日、乗客乗員26人を乗せたまま消息を絶った観光船の船長が、島原市で行われていた観光ツアーのドライバーとして働いていたことが分かりました。船長を知る関係者は「無茶をするような人ではなかった」などと話しています。

せっかく国土交通副大臣を含めて国土交通省職員が集まっているのなら、ドクターチェックを受けたうえで、救急車と医師を待機させてライフジャケットを来てウトロの港でどのくらい海中で耐えられるのか体験してみてはどうか?体験するすれば、観光船の安全運航や行政指導の内容などについて見直しを進めるための有識者会議まで待たずに規則改正の必要があるか真剣に考えられると思う。

国交相「二度と悲惨な事故起きぬよう」…出航判断・設備要件、観光船の規制強化検討 04/28/22(読売新聞)

北海道・知床半島の沖合で観光船「KAZU I(カズワン)」が消息を絶った事故を受け、国土交通省は28日、小型船舶による旅客輸送の安全対策を総合的に検討する有識者会議を設置すると発表した。5月の大型連休明けに初会合を開き、今夏に中間とりまとめを行う。議論を踏まえ、規制強化も検討する。

【知床観光船事故】海に飛び込めず船内に閉じ込められ沈没してしまった可能性も/識者見解 04/26/22(日刊スポーツ)

北海道・知床半島沖で子どもを含む26人が乗った観光船「KAZU I(カズワン)」が遭難した事故で、海上保安庁の奥康彦参事官が26日、カズワンを捜索していた地元漁業者の漁船から、一定程度の大きさがある物体を発見したという通報があったと明らかにした。

水難学会の斎藤秀俊会長は「救命胴衣を着ていても、水温5度程度の水に漬かっていると、生存時間は1時間程度で、意識不明になるのはより早い。冬の海でトラブルが起きた場合、助からないと考えた方がよく、低水温時には遊覧観光などで船に乗るべきではない」と指摘する。

修学旅行船沈没、船長を書類送検 「景色を見せようと」 02/10/21(朝日新聞) では50人近くの小学生が船の沈没を経験したが、北海道・知床半島沖で同じ事故が起きていれば死亡者が出ていた可能性は高いと思う。事故が起きないわけではなく、結果として全員、無事だったと言う事を考えて規則改正を考える必要はあると思う。

全員生還のポイントは浮いて救助を待てたこと 修学旅行中のクルーズ船事故 斎藤秀俊一社法人水難学会会長、国大法人長岡技術科学大学大学院教授 11/20/20(ヤフーニュース)

ートからの冷水への落水死 落ちたらどうすればよいか 斎藤秀俊一社法人水難学会会長、国大法人長岡技術科学大学大学院教授 03/30/22(ヤフーニュース)

背景にあるブラック企業の実態 知床観光船事故、乗客10人の死亡確認 コロナ禍で大量離職、強引な出航、船長は「素人」 04/25/22(夕刊フジ)

北海道・知床半島沖で乗客乗員26人が乗った観光船「KAZU Ⅰ(カズ・ワン)=19トン」が浸水した事故で、第1管区海上保安本部(小樽)は25日、新たに子供1人を救助した。搬送時に意識はなかった。これまでに10人の死亡が確認された重大事故の背景には、運航会社が強引な出港をしていた可能性が指摘される。船長はSNSで「ブラック企業で右往左往」ともらしていた。

船のタイプ、船の大きさ、船のトン数、船の国籍、船が運航される海域、船が建造された年、船のキール日、船の契約日そして検査する組織などで検査基準が変わってくる。

船上プロポーズのはずが…息子はどこ 情報不足指摘する声も 「罵声がすごかった」「ばか言うな」 北海道 04/25/22(北海道ニュースUHB)

石井 祐里枝 アナウンサー:「町長が来ました。これから捜索状況についてなど、家族への説明会が行われます」

「埼玉県内の中学と高校を卒業し、18年7月まで『日本水陸両用車協会』という団体で水陸両用車の普及に努めていたそうです。勤務先は長崎でした。知床に来たのは、2年ほど前だとか。ただ最近は、北海道の荒々しい海での運転経験が浅いにもかかわらず1人で2隻の船を任され、肉体的にも精神的にもだいぶ参っていたといわれます。

ISMコード の要求が適用されて、規則上は船長は会社の命令に従う必要はなく、船長の判断で対応できる事が会社のマニュアルに明記される事が要求されている。現実は別として、船長は会社からの圧力を受けずに船長が判断できるとなっている。

ISMコード の要求は結構厳しいので、規模の小さい会社では対応は不可能に近いと思う。要求通りにやれば、利益に繋がらないし、ISMコード の要求を理解できる人を雇う事は現実的に無理。

ISMコード の要求は必要ないし、現実的には無理だと思う。ただ、国交省がこれだけは必要と思う部分だけを規則改正で要求する事は良いと思う。例えば、責任者の指定と連絡先の掲示や緊急時の対応手順はあって困る事はないと思う。

「ブラック企業」投稿も…知床観光船「大惨事を招いたズサン経営」 04/25/22(FRIDAY)

〈ブラック企業で右往左往です〉

まあ、これまでのニュースを見る限り、運航会社や経営者に問題があると判断できる情報ばかり。

「指輪も買って、船上でプロポーズ」22歳の息子の父親、悲痛な思い…交際中の女性と行方不明「2人一緒に見つかって」 (1/2)

(2/2) 04/25/22 (HBCニュース)

北海道の知床半島の沖合で観光船が消息を絶ち、26人が行方不明になってから3日目…捜索に向かう漁船を見守った行方不明の乗客の家族が、悲痛な思いを話しました。

「海上保安庁関係者も、『KAZU1』は21日に安全点検をクリアしていると話しています。」

【独自】運航会社 数年前に「全員解雇」…船長自ら“ブラック企業” 知床観光船事故 04/25/22(TBS NEWS DIG Powered by JNN)

北海道・知床の観光船の乗客らが行方不明になっている事故で、新たに子ども1人が意識不明の状態で見つかりました。

海上保安庁の関係者によれば、KAZU1は21日に行われた安全講習の際、本来あるべき「GPSプロッター」が取り外されていました。これは船が「どこにいるか」を把握する装置です。

日本小型船舶検査機構(JCI) のサイトを見ると小型船には(GPS(全地球測位システム)装置)は要求されていない。規則で要求されていない物を搭載する必要はない。ただ、(GPS(全地球測位システム)装置)はあった方が便利。

小 型 船 舶用 法 定備 品一覧表 令和 4 年 3 月現在 (日本小型船舶検査機構:JCI)

「GPS機器」外されてた? “知床観光船”今も15人が不明 04/25/22(TBS NEWS DIG Powered by JNN)

知床半島沖で26人を乗せ観光船が消息を絶った事故を巡っては、いまだに15人の行方が分からないままです。25日午後、国の運輸安全委員会の事故調査官が取材に応じ、事故について聞き取り調査を開始したと明らかにしました。

今回の惨事で明らかになった事は、海水温が低い海域で小型の船に乗る場合、事故で海中に落ちた場合ならライフジャケットは救命胴衣だが、船が沈没、又は、転覆した場合は救命胴衣はそれほど役には立たないと言う事。

知床半島沖遊覧船事故 発見された子どもの死亡を確認 04/25/22(TBS NEWS DIG Powered by JNN)

北海道の知床半島沖で消息を絶っている観光船の捜索で、24日夜、11人目となる子ども1人が発見され死亡が確認されました。3歳の女の子とみられています。

同社社長や運航管理者らへの聞き取りを行うほか、資料の確認を通じて、運航の安全管理体制などを調べる。

国交省、知床観光船の運航会社に特別監査…安全管理体制など調査 04/24/22(読売新聞)

北海道・知床半島の沖合で観光船「KAZU(カズ)I(ワン)」が消息を絶った事態を受けて、国土交通省は24日、運航していた「知床遊覧船」(本社・北海道斜里町)に対し、海上運送法に基づく特別監査を始めた。事故の状況や船の管理状況などを詳しく調べる。

クルーズをしたい人達が存在し、安全に運航している自信があれば他の会社の問題を気にして自粛する必要はないと思う。

結果論で判断しても、防止策とは関係ないし、問題があっても結果が酷くなければ、深刻に原因を考えない傾向は日本にはあると思う。

日本小型船舶検査機構(JCI)

だと思う。

26人乗り観光船、消息絶つ 「浸水中」と救助要請後―北海道・知床 04/24/22(時事通信)

23日午後1時20分ごろ、北海道・知床半島沖を航行していた観光船「KAZU1(カズワン)」(19トン)から、「浸水している」と第1管区海上保安本部(小樽市)に救助要請があり、約1時間後に連絡が途絶えた。同本部によると、同船には子どもを含む乗客乗員26人が乗っており、巡視船と航空機が周辺海域の捜索を続けている。

不透明感増す日本水産業の行方 ロシア経済制裁で海の勢力図に変更あるか

見過ごされた?船体の"亀裂" 「異常なしは考えにくい」 観光船遭難で専門家指摘 気象確認は海の鉄則 04/25/22(北海道ニュースUHB)

「KAZU1」はなぜ遭難したのでしょうか。

“船首の亀裂”が2カ月前に撮影されていた。行方不明になった「知床遊覧船」の観光船 04/24/22(ハフポスト日本版)

北海道の知床半島沖で4月23日、「知床遊覧船」が運行する観光船「KAZU I(カズワン)」が消息を絶った。約2カ月前に陸揚げされた「KAZU I」を道内の観光客が撮影した写真には、船首部分に亀裂のようなものが写っていたことが分かった。【安藤健二・ハフポスト日本版】

【拡大写真はこちら】船首に描かれたロゴの右側に、亀裂のようなものが確認できる

「船首が浸水し、沈みかかっている」と乗組員から通報

NHKニュースなどによると、23日午後1時すぎ、乗組員から「船首が浸水し、沈みかかっている。エンジンが使えない」と救助要請の通報が海上保安庁にあった。

この船には乗員乗客を合わせて26人が乗っており、海上保安庁などの捜索の結果、24日夕方までに計10人が救助された。第1管区海上保安本部は10人全員の死亡を確認した。

2月に撮影された写真には「船首の亀裂」が写っていた

別の運行会社の男性は「去年、2回ぐらい座礁事故を起こしている。自分が見た限り、船の前側の方が割れていた。そこが大きく亀裂入って水が入った可能性がある」とテレ朝newsに話していた。

稚内市在住の「しろまる最北日記」(@Asuka_Shiromaru)さんは、2月に観光で斜里町を訪れた際に、流氷を避けるためにウトロ漁港に陸揚げされた「KAZU I」を撮影。その写真を24日にTwitterに投稿した。

この写真を見ると、船首に描かれた「KAZU I」のロゴの右側に、亀裂のようなものが走っていることが分かる。

「しろまる最北日記」さんは以前、知床の別の観光船運行会社でアルバイトしていたという。行方不明になった船について、「他社よりも屋根のあるキャビン内の席が多いので、多少天気が悪くても、他の会社を差し置いて出港しがち」だったと記した。

安藤健二・ハフポスト日本版

顔出しでここまで言っている人がいる以上、国土交通省北海道運輸局はしっかりと調べる必要があると思う。

観光船捜索続く…新たに2人発見 あわせて9人見つかる「悪天候の中なぜ船を出したのか?」疑問の声も (1/2)

(2/2) 04/24/22 (HBCニュース)

北海道の知床半島沖で消息を絶った観光船の捜索が続く中、24日午前、新たに観光船に乗っていたとみられる2人が発見されました。1人は意識がなく、1人は容体不明です。このほか24日の捜索では、知床岬付近で7人が見つかっていますが、7人とも搬送時、意識はなかったということです。

多分、乗客は行方不明か、死亡となるのだろうけど、韓国船籍旅客船「セウォル号」(M/V"SEWOL", IMO9105205)の大惨事 のように犠牲者の携帯電話が見つかり、記録を調べたら事故当時の動画や音声が見つかったと言う可能性は高いかもしれない。

「KAZU Ⅰ」は今月20日に実施された船舶検査はパスしているという。

知床の不明船、同航路で昨年2回事故 国交省、24日にも監査 04/24/22(khb東日本放送)

北海道・知床半島沖で遊覧船「KAZU Ⅰ(カズ ワン)」が浸水した事故を受け、国土交通省は23日夜、事故対策本部会議を開いた。斉藤鉄夫国交相は、同船から知床岬灯台の南西約14キロの海上で浸水したとの通報があったことを明らかにし「船や乗客の発見には至っていないと報告を受けている」と述べた。その上で「海上保安庁は引き続き人命救助を最優先に全力で捜索活動に当たり、海事局は今回の(事故の)遊覧船事業者に対する監査を早急に実施してほしい」と指示した。

特別監査については知らないが、普通の監査は経験から言えばそんなに厳しくないと思う。もちろん、担当者や担当チーム次第で厳しさはかなり違うと推測する。

観光船の運航会社を特別監査へ 国交省北海道運輸局、昨年も指導 04/24/22(朝日新聞)

国土交通省北海道運輸局は、観光船の運航会社「知床遊覧船」に、近く海上運送法に基づく特別監査に入る。安全管理規定を順守しているかどうかを確認したうえで、不備があれば行政指導を行う。

結果論で判断しても、防止策とは関係ないし、問題があっても結果が酷くなければ、深刻に原因を考えない傾向は日本にはあると思う。

日本小型船舶検査機構(JCI)

だと思う。

26人乗り観光船、消息絶つ 「浸水中」と救助要請後―北海道・知床 04/24/22(時事通信)

23日午後1時20分ごろ、北海道・知床半島沖を航行していた観光船「KAZU1(カズワン)」(19トン)から、「浸水している」と第1管区海上保安本部(小樽市)に救助要請があり、約1時間後に連絡が途絶えた。同本部によると、同船には子どもを含む乗客乗員26人が乗っており、巡視船と航空機が周辺海域の捜索を続けている。

不透明感増す日本水産業の行方 ロシア経済制裁で海の勢力図に変更あるか

知床遊覧船、26人の安否依然不明 国交省が対策本部会議開催 04/23/22(毎日新聞)

23日午後1時15分ごろ、北海道の知床半島付近の海上を航行中の遊覧船「KAZU Ⅰ(カズ ワン)」の乗員から「船首部分が浸水し、沈みかかっている」と118番通報があった。船には子ども2人を含む乗客24人、船長、甲板員の計26人が乗船しており、海上保安庁などが現場海域を捜索しているが、船は見つかっておらず、26人の安否は分かっていない。

【写真】どこに…知床観光船、現場の様子

「KAZU Ⅰ」を運航しているのは北海道斜里町の「知床遊覧船」。現場は同町の観光名所「カシュニの滝」近くの海域とみられる。船体が30度ほど傾いたとの情報もある。海上保安庁は巡視船5隻、航空機とヘリコプター各1機を現場海域に派遣したが、午後10時時点で手がかりが見つかったとの情報はない。第1管区海上保安本部は航空自衛隊に災害派遣を要請。夜を徹して捜索を続ける。

「KAZU Ⅰ」は斜里町のウトロ漁港を出港し、知床半島先端の知床岬で折り返して帰港する予定だった。海上保安庁によると、航行時間は約3時間で、23日午前10時に出発したという。乗客らは救命胴衣を着用していたとみられる。

岸田文雄首相は23日、訪問先の熊本での宿泊を取りやめて帰京することを決め、関係省庁に、人命救助を最優先にあらゆる手段を尽くすように指示。国土交通省は事故対策本部会議を開き、対応を協議した。

23日は知床半島を含む地方に強風注意報と波浪注意報などが出ていた。漁業関係者によると、ウトロ漁港に近い海水の表面温度は5度前後だったという。北海道羅臼町の80代漁師は「朝から風が強く、海に出た船もあったが朝早くに戻ってきていた。まだ知床半島は雪も多く、雪解け水で海水温もかなり低い」と話す。

「KAZU Ⅰ」は2021年6月11日、ウトロ漁港近くの浅瀬に乗り上げる事故を起こしており、この時、船は自力で離礁して漁港に戻り、乗客らにけがはなかった。【三沢邦彦、木下翔太郎、堀智行、安部志帆子】

知床沖 26人乗った観光船が浸水か 海保が現場周辺を捜索 04/23/22(北海道 NHK)

23日午後、知床半島の沖合で乗客と乗員合わせて26人が乗った観光船から「浸水して沈みかかっている」と通報がありました。海上保安庁は巡視船とヘリコプターなどを出して現場周辺の海域を捜索しています。

知床観光船が消息不明、子供2人含む26人乗り「沈みかけている」と通報…断崖続く海岸沖 04/23/22(読売新聞)

23日午後1時15分頃、北海道・知床半島の沖合で運航会社「知床遊覧船」(北海道斜里町)の観光船「KAZU(カズ) I(ワン)」(定員65人)から「船首が浸水して沈みかけている」と118番通報があった。第1管区海上保安本部(1管、北海道小樽市)によると、乗客・乗員は計26人で、うち乗客は子ども2人を含む24人。通報を受け、1管は船舶と航空機を派遣して捜索しているが、23日午後8時半現在、同船を発見できていない。

リンク先の情報については一切責任を負いかねますことを申し添えます。

カンボジア籍船の海難

カンボジア籍船の海難 パナマ船籍の「マリナ アイリス」が沈没!

パナマ船籍の「マリナ アイリス」が沈没! フィリピンでの船舶による油流出事故

フィリピンでの船舶による油流出事故 韓国客船 Sewol沈没

韓国客船 Sewol沈没 トーゴ籍船

トーゴ籍船 モンゴル籍船

モンゴル籍船 シエラレオネ籍船

シエラレオネ籍船 フィジ籍船

フィジ籍船 ベリーズ籍船

ベリーズ籍船