海運&造船ニュース!

UNDER-PERFORMING SHIPS (1年間に3回以上出港停止を受けた船舶) TOKYO MOUのHP

最近、造船所がニュースで注目を受けているが、注目を浴びると悪い事もニュースになるので諸刃の剣かもしれない。

日本でLNG船の建造は復活するのか?――3500億円の投資と「現場の壁」【IME#4】 01/12/26(Yuto Ito / 船舶・海洋の技術士)

国立造船所構想の全貌:日本造船業の再興に向けた国家戦略】 06/24/25(Yuto Ito / 船舶・海洋の技術士)

上記の記事を読むとLNG船の建造は復活は難しいと思った。既に韓国がマーケットを独占し、中国が後釜を狙っているので、LNG船の船価が良いと言っても難しいと思う。仮に可能だとしても、規模的には、今治造船か、大島造船以外の造船所では難しいと思う。サイズ的には他の造船所でも可能だと思うが、効率を考えるとこの二社しかない。しかし、大島造船はバルクキャリア専門なので、タンカーには手を出さないだろう。

日本の船は高いと言われるが、一部では、品質は良いとか、品質が良い時代のイメージを持っている外国人は多い。なので、付加価値ではなく、効率と競争力を考えて、効果が出そうな造船所を選んで協力、統合、そして投資していくべきだと思う。たぶん、これが最後のチャンスだと思うので、しがらみとか、公平を無視して、効率と競争力を考えて投資を選択するべきだと思う。山のような砂も満遍なく使うと、すぐになくなってしまう。選別は選ばれなかった造船所はかわいそうだと思うけど、人材が減っているので、集約して雇用は保証する場良いと思う。同じような規模で似たような船を作っている造船所は共有部分を増やして効率を上げるしかないと思う。建造能力よりも、効率を上げるべきだと思う。建造能力は景気に左右されるので、効率が良くなければ、不景気な時に生き残れないと思う。世界の造船所を相手に、船価値引きの競争に巻き込まれる。建造能力が上がれば、発注が減っているのに、仕事量は確保しなければならなくなる。この部分がダメージとなると思う。

広島県三原市の造船工場で15日、作業中の男性に金属製パイプが衝突する事故がありました。男性は病院に搬送されましたが、死亡しました。

【写真を見る】重さ200キロのパイプが衝突か 造船工場から「左足付近がえぐれて意識がもうろうとしている」と通報 加圧検査中の男性(54)が死亡

事故があったのは、三原市幸崎能地にある今治造船の広島工場です。

警察と消防によりますと、15日午後5時ごろ「左足付近がえぐれていて意識がもうろうとしている」と、119番通報がありました。呉市の協力会社役員の男性(48)が、市内の病院に運ばれましたが、約1時間後に死亡が確認されました。

工場では当時、溶接したパイプの接続部分に漏れがないか確認する作業がおこなわれていました。その際何らかの原因でパイプが外れ、男性に衝突したということです。パイプは、金属製で長さ約2.3メートル、重さは約200キロでした。

事故当時、近くにほかの作業員もいましたが、他に巻き込まれた人はいないということです。

警察は事故が起きた原因などについて詳しく調べています。

中国放送

自分が気を付けても、他の人がミスしたら終わりの場合はある。中小に比べれば、大手はまだまともに思える。ただ、建造している船が大きいので、ブロックが大きかったり、構造物が大きくなるので高さが高くなる傾向はある。

動いているハッチカバーの乗っている船員を見ると、凄いなと思う。急に揺れたり、強風が吹いて、カーゴホールドに落ちたら終わりだなと思うので。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

ほんまに造船上での死亡事故、重大事故は多すぎる。

製鉄会社なんかより全然多い気がするぞ最近。

年末はJMUで感電事故死があり、年始は今治の造船所で鋼材の下敷きになり重体に、、、

「ご安全に」は造船会社でこそ必要な挨拶ではないだろうか

某造船所勤務してましたが割と自分は大丈夫?と思うのか安全帯していない人良く見かけた!

未だ腰ベルトだけの造船所にも疑問残るが?

長崎労働基準監督署は13日、西海市の「株式会社大島造船所」と係長を、労働安全衛生法違反の疑いで長崎地方検察庁に書類送検しました。

【画像を見る】高さ4m、手すりなしだった疑い

■高さ4メートル超の作業場 墜落防止措置を怠った疑い

書類送検されたのは、西海市大島町にある造船業の「株式会社大島造船所」と係長です。

長崎労基署によりますと2025年3月15日、大島造船所大島工場内で、「計測用マーカー」を船体ブロックに取り付ける作業を行っていた40代の男性社員が、地上から高さ4.25メートルのブロックの端から墜落し、翌日死亡したということです。

■法令で定められた「手すり」など設置せず

労働安全衛生規則では、高さ2メートル以上の場所で作業を行う場合、

手すりや囲いなどの墜落防止設備を設けることが義務付けられています。

しかし、当時現場では墜落防止措置が講じられていなかった疑いが持たれています。

さらに、現場には安全帯をかける綱が設置されていましたが、墜落した社員はその綱に安全帯をかけていなかったとみられるということです。

■「重く受け止めている」会社コメント

大島造船所は、社員が亡くなった事実を重く受け止めているとしており、

安全パトロールにつとめながら再発防止策の検討を進めているとしています。

■後を絶たない墜落事故 労基署は厳正対処の方針

長崎労働基準監督署の管内では、2025年の1年間(1月〜12月末)に休業4日以上の労働災害が592件発生(うち6件が死亡災害)、このうち墜落・転落による災害は98件(うち死亡3件)に上っています。

労基署は「墜落災害は重篤な結果となりやすい」として、今後も法違反により死亡や重傷などの労働災害を発生させた事業者に対しては、司法処分を含め厳正に対処していくとしています。

長崎放送

国内の造船トップで、丸亀市などに事業所がある今治造船(愛媛)は、国内2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU・横浜市)の子会社化の手続きが完了したと発表しました。

2025年6月に子会社化の方針を明らかにし、公正取引委員会も2025年11月に、市場競争を実質的に制限することとなるとはいえないと判断し、今治造船に対して排除措置命令を行わない旨の通知を行い、子会社化を承認していました。

今治造船は鉄鋼大手のJFEホールディングスと、機械メーカーのIHIからJMUの株式を追加取得し、出資比率を60%に引き上げました。

◆今治造船はJMUとすでに資本業務提携など行う

今治造船はJMUと2021年に資本業務提携などを行い、商船事業の国際競争力を高めていました。今後さらに激化すると予想される世界的な競争環境を見据え、さらなる関係強化が必要と判断したということです。

政府支援なども受けながら、国内での生産能力増強や、増産体制を整えていくとしています。

アメリカの海軍の船の建造問題を切っ掛けに造船が注目を浴びている。建造量を増やす事だけを国やメディアは取り上げているが、建造量を増やすと言う事は、世界経済や海運市場に大きく影響を受けやすいと言う事を指摘する記事はほとんどない。

海運や造船関連株価が高騰し、政府が投資すると言うのであれば、将来的に競争力が残り、効率をアップする事を優先に考えるべきだと思う。

これまでの下請け会社との関係は、安く建造するには造船所にとっては理想的だったと思うが、それは造船が花形で多くの優秀な人材と多くの人々が業界に入ってきたから、その影響で人が足りていた、又は、転職するよりは同じ業界で働く方が良いと思っていた人がそれなりにいたと言う事だと思う。今、少子化と今後の就職先を考えた場合、造船や海運が選ばれるのかを考えて、環境を変えたり、協力出来る事や改善できる事を設備投資だけではなく実行する必要があると思う。

「デジタル化などで効率を高める」などメディアは簡単に書いているが、船の設計基本方針や艤装などは経験を積んだ人がいなければ決まらない。素人よりはAIに頼った方が良いと思うが、マーケティングや顧客が違えば、素人から見れば、船は船だろうが、全く同じではない。

船をどこの造船所に発注するにしても海運会社の財務が強いのか、技術が強いのかでも、変わってくる。また、いつ発注するかで、選択肢があるのかも変わってくる。発注する船の種類の違いで、受注してもらえるのか、敬遠されるなどの判断に影響する。

船を長期間、使用すると考えると、選択する時にいろいろと考える事は増える。建造で使用されるメーカーの選択が影響するからだ。将来、修理、部品調達、中古部品にしても、倒産する確率が低いメーカーを選ばないと安いからと言うだけで選ぶと将来、船の運航に影響を与える原因となる。

上記のような事を考えていない海運会社は存在する。しかし、技術部門がしっかりしている海運会社であれば、上記のような事を考える。小型の外航近海船を安いので多くの韓国の会社が中国に発注したが、修理や予備品の手配で大きな問題が発生する事が運航後に判明して、判断基準を変更した例がある。

船は建造契約後から引き渡しまで時間がかかる。そして、金融と同じように、儲かるからと多くの船主や投資会社が似たような船を発注すると、需要と供給で儲けが下がる、又は赤字になるリスクがある。そして世界経済や特定の理由で需要と供給が変化する。単純に建造量を増やすとまともに影響を受ける事になる。

数値目標だけに拘ると失敗すると思う。お金をばらまけば直ぐに蒸発する。お金を投資する前に方針や基準を決めてどこにどのように投資するのか、決める必要はあると思う。合弁や吸収合併した方が良いケースではそうした方が良いし、体質的に合弁や吸収合併すれば混乱する場合は、効率が良い方を選ぶなどメリハリは必要だと思う。

三井造船は日本から消滅した。この理由をしっかりと理解して、今回の注目と投資で日本の造船業界が長く生き残れるような選択をするべきだと思う。造船業は3Kと言われてきた。この部分から身を背けずに改革していく必要があると思う。

日本経済にとって本格的な好循環の実現に向けた正念場の年が明けた。昨年は株価や賃金が上昇し、日銀が政策金利を引き上げる環境も整った。その勢いを産業の成長に結び付けることが重要だ。地域経済としては国の政策を地元産業の発展に生かしたい。

昨秋発足した高市早苗政権は「強い経済」を掲げ、日本成長戦略本部を設けた。官民の連携で重点投資する17の戦略分野を定めた。「人工知能(AI)・半導体」に次ぐ2番目に挙げたのが造船だ。

世界有数の集積

瀬戸内は天然の良港が多く、海運業が盛んだったことから造船業が発展した。部品の製造を含め、その産業集積は今も世界有数といわれる。

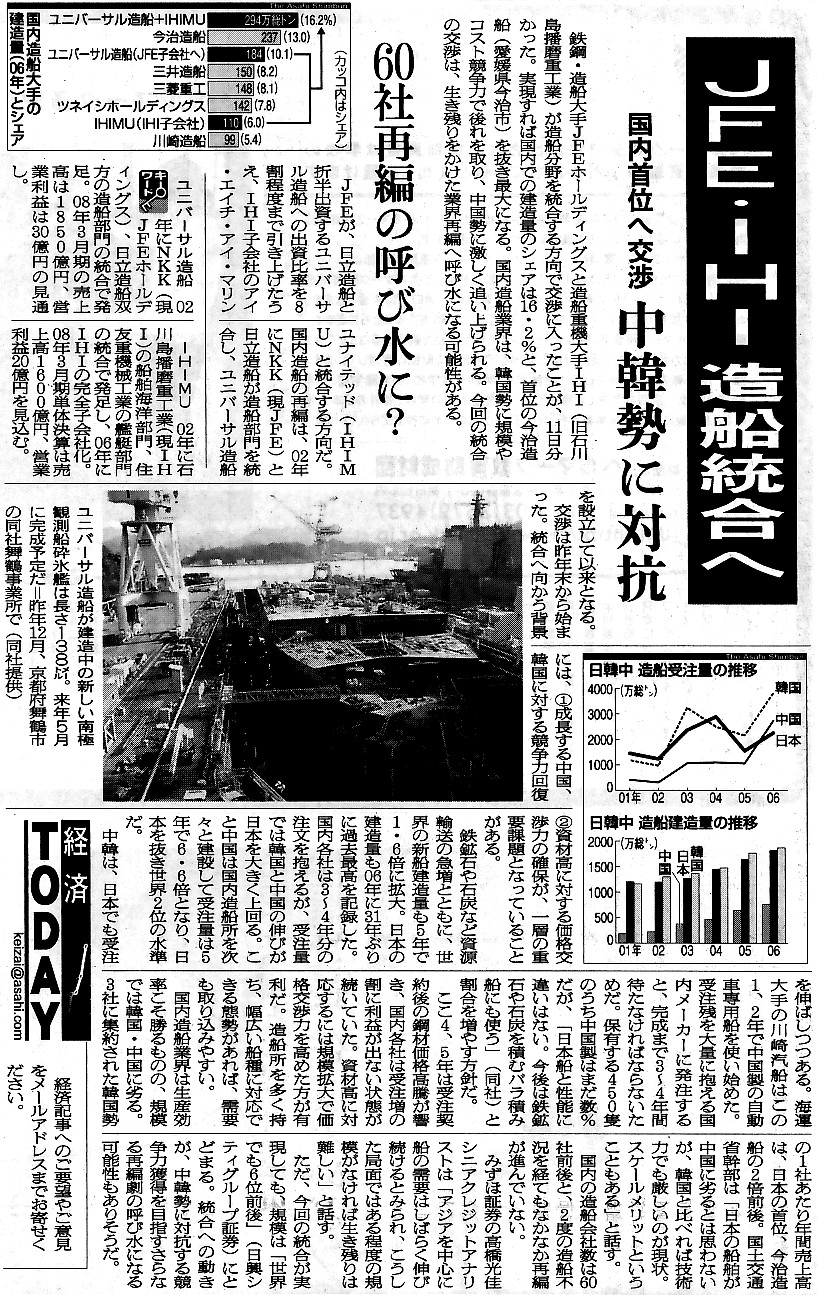

造船業の盛衰は国の政策に左右されやすい。1990年代まで日本の建造量は世界一だったが、国が支援を強めた中国と韓国に抜かれた。受注が激減する中、瀬戸内では造船所の撤退と再編が相次いだ。国内最大手の今治造船(愛媛県今治市)や常石グループ(福山市)を中心に、厳しい時代を乗り越えてきた。

国が今回策定した「造船業再生ロードマップ」は、現在約900万総トンの年間建造量を2035年に1800万総トンへと倍増させる目標を掲げる。世界シェアを2割程度に引き上げる構想で、反転攻勢を期するものだ。

35年までに官民で1兆円規模の投資を想定する。具体的な国の支援内容は、造船会社の資金調達を後押しする金融支援に加え、先進的な機器の導入や先端技術の開発、環境対応などが挙がっている。

地場銀行も支援

政府の方針の背景には、造船業が衰退した米国からの要請がある。中国に対抗するため協力を強めたい考えだろう。国策となったことは、地域の事業者にとって追い風に違いない。できる限り活用し、各社の事業基盤を強化したい。地域の競争力を高める機会とするべきだ。

近年、広島銀行(広島市中区)や山口銀行(下関市)など地場銀行も造船・海運分野の支援を強めている。金融、保険、港湾、商社、研究機関などが連携して技術革新を生み出す海事クラスター(集積)として、瀬戸内の存在感が高まるといい。

瀬戸内のもう一つの中核産業である自動車は試練が続く。昨年はトランプ米大統領の関税政策に振り回された。先行きの不透明感が増し、為替の変動も激しかった。政治に自由貿易が妨げられる恐れは今年も変わりそうにない。さまざまな展開を想定しつつ、電動化や自動運転など新たな技術に対応することが求められる。

課題は人手不足

化学や鉄鋼業を含め、瀬戸内工業地域は重厚長大型で知られる。最大の課題は人手不足だ。現場の作業者に加え、次の成長を切り開く人材をいかに確保、育成していくかが問われる。デジタル化などで効率を高めることが重要だ。同時に事業の発展と賃金上昇のサイクルを確立し、地域に人材が集まるようにしたい。

バブル経済の崩壊から約35年。「日本はもはや先進国ではない」との声も聞かれる。「失われた30年」を40年にしてはならない。世界中が競争を繰り広げる中、国民の生活水準を維持するためには一定の経済成長は欠かせない。

ただ「強い経済」の目的は、あくまで国民の幸福であるべきだ。政府は、成長を追求する中で広がる格差を直視し、経済弱者への配慮を忘れないようにしてほしい。

日本の造船業の復権に向け、建造能力の増強が計画されている。四方を海に囲まれ、貿易量の99%超を海運が担う日本にとって、造船業は経済安全保障の観点から極めて重要な産業である。瀬戸内エリアの関連企業が培ってきた技術力や人材の基盤を生かし、地域経済の活性化にもつなげたい。

日本の造船業は1990年代まで世界シェアの4割前後を占め、トップの座にあった。しかし、2000年代以降は中国・韓国勢が政府支援の下で設備投資を進め、建造能力で日本を大きく上回るようになった。価格面でも太刀打ちするのが難しく、日本の24年の受注量シェアは、わずか8%にまで落ち込んだ。競争力強化のため、分社化や資本提携といった業界再編を余儀なくされている。

政府は先月、35年をめどに年間建造量を現在のおよそ2倍となる約1800万総トンに引き上げる目標を打ち出した。世界シェアは2割程度を目指す。これに呼応する形で造船メーカー各社も、総額3500億円の設備投資を計画している。大型クレーンの整備やロボットの導入などで生産効率を高めるという。反転攻勢に向けた転機としたい。

造船業の復権が求められる理由の一つは、経済安保にある。海運は企業活動や市民生活を支える重要なインフラであり、緊急時には救援物資などの輸送を担う生命線となる。造船業が衰退した米国も中国メーカーへの過度な依存に危機感を強め、28日には日米両政府が造船能力拡大に向けた協力覚書を交わした。国際物流網を安定的に維持するためには、造船業の強化は欠かせない。

国際的な気候変動対策も造船業再生の後押しとなる。国連の国際海事機関(IMO)は50年までに海運分野で温室効果ガスの排出をゼロにする目標を掲げており、水素やアンモニアを燃料とする次世代船の需要拡大が見込まれる。日本メーカーはこうした分野で技術的な優位性を発揮できる。世界的に船舶の入れ替え需要が集中するこの好機を逃すべきでない。

瀬戸内エリアには、三井E&Sやツネイシホールディングス、今治造船といった造船関連の拠点が多数立地しており、部品産業の裾野も広い。玉野市では製造品出荷額の約6割を造船などの輸送用機械が占めており、尾道、三原、丸亀市も3割前後に上る。高度な技術を蓄積してきたこれらの地域こそ、造船業の復権をけん引する中核拠点になり得るだろう。

政府は各社による設備投資や研究開発の支援に力を入れてほしい。製造現場の人手不足への対応や、先進的な船舶設計を担う人材育成も求められる。日本には大手海運会社があり、現場の声を次世代船の開発に反映できる強みがある。官民が結束して「造船立国」の再生を目指してもらいたい。

HD現代重工業「AI造船所」の記事に影響されているのか知らないが、宇宙戦艦ヤマトの自動戦艦工場のようにはいかないと思う。

大型船で同型船の建造に特化した造船所はメリットがあるかもしれないが、該当しない造船所にはメリットがあまりないと思う。

アナログ設備が多い造船所は該当しないと思うし、規模の小さい造船所も該当しないと思う。

設計からブロックの溶接までをグループで共有できる造船所は将来を考えて投資は出来ると思うが、該当しない造船所はお金を捨てるだけのように思う。

本当にAIロボットを使う造船所が出てきたら、日本の造船所は二極化すると思う。ハイテク設備の造船所とアナログと部分的にデジタルの造船所。

一部の造船所を除いて、投資に見合う結果は期待出来ないと思う。発想は素晴らしいけど、結局は、結果が全て。

船と言っても、ヨーロッパスタイルの船、日本スタイルの船、韓国スタイルの船、そして中国スタイルの船があるし、船主や顧客のニーズも違う。どのようなマーケティングをするのか、どのような設計をするのか、方針次第で違いは存在する。

政府は2026年から国内造船業の省人化に必要なロボット開発の支援を始める。鋼板の曲げ加工や溶接、塗装といった熟練技術者の「技」を人工知能(AI)に学習させる。民間事業者に研究費を委託する形で開発を後押しする。

1月中に具体案をまとめ、2月にも事業者を公募する。1年ほどで造船業の現場での実用化を目指す。内閣府と国土交通省が海上技術安全研究所を介して事業者に研究委託費を提…

* この記事はAIによって翻訳されました。

Park Seungju

HD現代は造船所自体の運営方式を高度化する段階へと戦略の中心を移している。鍵となるのは「未来先端造船所(FOS)」の構築だ。単に自動化設備を増やすだけでなく、設計・生産・運営の全過程をデータと人工知能(AI)でつなぎ、造船所の運営構造そのものを再編する構想である。

FOSは三つの段階で構成される。すでに構築を終えた第1段階は、工程や設備、作業状況をデータでリアルタイムに把握できる「見える造船所」だ。生産計画や作業指示、設備稼働、安全管理まで主要情報が一つのシステムに統合され、現場の流れを即座に把握できる。

第2段階では工程間のデータを連携し、予測する。AIや機械学習を通じて人員・資材・設備配置に関する意思決定をシステムが支援する構造となり、造船所運営の変動性や不確実性を低減することに焦点が置かれている。HD現代は2030年までに最終段階である第3段階「知能型自律運営造船所」を完成させ、生産性30%向上、工期30%短縮を目指している。

造船は最も伝統的な製造業であると同時に、産業への波及効果が大きい基幹産業だ。工程が長く複雑なだけに、生産性や品質、納期を同時に管理する運営体制の重要性も高い。HD現代重工業の関係者は「造船所の競争力は、どれだけ予測可能かつ安定的に運営できるかにかかっている」とし、「FOSは生産性と納期、品質を同時に管理するための造船所運営体制を構築する過程だ」と説明した。

AIはすでに現場に浸透している。鋼板切断工程には資材ロスを最小化するためのAIベースの最適化技術が適用されている。熟練工の作業パターンを学習し、切断配置を自動で提案する仕組みだ。液化天然ガス(LNG)・液化石油ガス(LPG)貨物タンクの製作や設計レビュー工程でも、繰り返し計算や検証作業にAIが投入され、業務負担の軽減に貢献している。船舶契約段階で発生する数百~数千件の船主要望への対応も、データベースや言語モデルを活用し処理速度を高めている。

デジタル造船所の範囲はソフトウェアにとどまらない。HD現代は長期的に溶接・組立・搬送など物理的作業を担う「フィジカルAI」の導入まで視野に入れている。現在は一部工程でロボットや自動化設備が導入されている段階だが、今後は造船所環境に適した次世代ロボット技術へと拡大していく計画だ。

造船所全体を仮想空間に再現するデジタルツイン技術も高度化している。仮想環境で工程を検証した後、実際の生産に反映することで、大規模プロジェクトの試行錯誤やリスクを低減することが目的だ。

脱炭素・ゼロエミッション船もHD現代が先行を狙うもう一つの軸だ。その代わりにアンモニア、メタノール、電気推進、水素、小型モジュール原発(SMR)など特定の解決策に集中するのではなく、多様な選択肢を並行する戦略を取っている。まだ市場の方向性が定まっていない中、造船会社は船主の選択変化に即応できる必要があるとの判断からだ。アンモニア燃料船はすでに実際の建造と検証段階に入り、メタノール燃料船や電気推進技術も実証段階へと進んでいる。水素とSMRは中長期課題として技術的な準備を進めている。

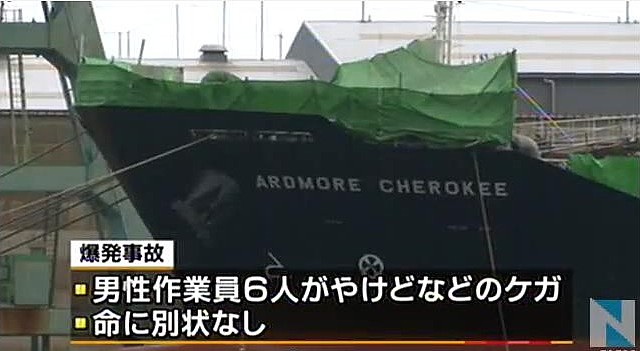

30日午後、呉市の造船会社で

漏電の検査をしていた作業員の男性(38)が感電し、死亡しました。

警察によりますと30日午後6時10分ごろ、

呉市昭和町の造船会社「ジャパンマリンユナイテッド」で、

呉市広白石の会社員・下花直貴さん(38)が、感電する事故がありました。

ドックポンプ所で、漏電の検査中に何らかの理由で変圧器の回路に接触して、

感電したとみられています。

下花さんは、病院に搬送されましたが、約2時間半後に死亡が確認されました。

警察は、感電した瞬間を見ていた作業員などに話を聞くなどして

事故の原因を詳しく調べています。

広島ニュースTSS

今治造船グループは規模が大きくなったから、グループ内でやれば良いと思うし、規模が大きくなったから可能だろう。

ロボットとか、機械とか言うけど、基本設計から、データーを共有して行わないと効率よく生産まで持って行けないと思う。データーの共有となると下請けを使わないようにしないと情報が漏れる。しかし下請けを使わないとコストがアップする。この板挟みをどう解決するか考えないとダメだと思う。

データーの共有が可能になったとしても、ソフトの購入、アップグレードの費用、そして人材がソフトを使いこなせるようになるまでのコストや時間を考えると下請けにメリットはない。今治造船グループの専属下請けであれば違うのかもしれないが、仕事が切れないように仕事があるのか疑問。同型船建造になったら、自動化の部分が増えると言う事は、連続建造が終わるまでは、仕事がない可能性はあるわけだ。それなりの能力があるのなら、別の会社で働く方が良いと思える。

いろいろな造船所が設計で違うソフトを使えば、下請けの負担は増える。それに見合った報酬があれば良いが、ないのなら造船に関わるメリットはあまりないと思う。大学では造船や設計についてあまり教えていないし、教えられる人はほとんどいないと思う。船の事を理解し、ソフトを使いこなし、船の仕様の事まで理解できるのであれば、造船よりも海運会社で働く方が高給で将来が安定していると思う。

これまでのやり方を変えて、給料や支払金額を上げないと人は来ないと思う。規模が小さい造船所で船台のキャパが似ていれば、設計部門を統合し、設計や工作基準をどちらかの造船所に合わせるとかしないとこれから人材を育てるのでは遅いと思う。

造船所の経営方針や組織の体質があまりにも違えば、協力するメリットは理解できても、実際に協力する段階でいろいろな問題が起きて生産性は一時的に落ちるように思える。韓国や中国と競いながら、改善や改革は出来るのだろうか?

関係ないからどうでも良いけど、造船関連株の高騰は驚いた。まあ、造船で苦労した人達は子供に造船関連に行けとは言わないと思う。メディアの記者は何も知らないのだろうが、いろいろあったし、技術者不足は今始まった事ではないと思う。

アメリカやイギリスの造船所が自国の海軍の船を建造できないほど競争力や能力が低下しているから、造船は重要と考え始めたのではないかと思う。韓国も以前に比べれば造船は衰退していると思う。そして、不況の時代に、韓国人も日本人も中国に行って造船技術を教えすぎた結果、中国の造船の成長を助けたと思う。韓国のメディアは韓国人が中国に行って、建造技術を教えすぎたと記事として書いていた。外国人の監督の中には、韓国建造の船の質が落ちたと言う人が増えているので、日本のメディアが言うほど、韓国造船業界の競争力が高くない可能性はあると思う。日本に比べたら、船価が安いと言うだけだと思う。船は引き取って、運航してみないと、評価できない。船を運航して問題があると、船価が安くても選択が失敗だったと判断する監督や海運会社は存在する。

中国建造の大型船の溶接は良くなったように感じる。聞いたら、機械で溶接するからだと言っていた。中国の造船所で機械による溶接が増えた。日本の造船所だと拡張できないから、大型のブロックと機械溶接は難しいのではないのか?比較的新しい造船所は大きなブロックを搬送できるようになっているが、古い造船所はそんな事は出来ないだろう。レイアウトが悪すぎる。造船所を選んで投資するしかないように思える。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

デフレが長引き人と企業が資産を溜め込みすぎた。誰かがリスクをとってお金を使わないと、このままだと人と企業が育たず、消費すればするほど中国の技術者が育つという構造の中で日本が没落してしまう。団塊の世代が抜け現場は外国人技能実習生依存。ここからどう巻き返すか。一時的に政府債務が増えるのはしょうがない。今リスクをとって技術を継承していくことが、未来の子供たちへの責任を果たすことになる。国内の設備投資が活発になれば建設や運輸などにもお金が回るようになる。これらの仕事も儲かる仕事になれば、サービス業が縮小し若者が農業や建設、ものづくりを仕事として選ぶようになる。そしたら自然と少子化も改善する。お金は血液と同じ。全身を巡らせないと健康体を保てない。国力はGDPではなく、自分でコントロールできる範囲が広いかどうかで決まる。単に消費を増やすだけでは中国の成長を促すだけだ。脱中国、脱中抜き、脱中学受験が大事

造船業の復活とか言ってるけど、今の日本の造船企業の注文残高は3年先まで埋まっている状況で、新規のオーダーも断らざるを得ない。

じゃあ造船所をもっと増やせばいいと言う話になるけど、人材が確保できないんだよね。

今でも中国人やフィリピン人などの外国人の技能労働者に頼ってる部分もあるからね。

遅い遅すぎる。そもそも国家が主導して業界を再編しそれに伴って人減らしを進めた。造船って造船会社本体よりも協力会社や下請けが主に担っているがその協力会社や下請けが廃業や縮小している。低賃金で働いてきた職人や1人親方も殆ど引退している。外国人労働者も腕が上がったら中国や韓国、アメリカに引き抜かれるに決まってる。ラピタスの半導体も国家主導だが失敗する。

何故衰退したのかを考えなければ意味はない。1兆あろうともね。金の問題にするから発展しない。高市は死の商人で何とかするとかほざくが、戦争あっての死の商人。日本愚民は戦争を望んでいると攻撃されても反論できないだろうさ。勿論裏社会も関わってくるしな。武器関係はよ。

日本造船工業会(造工会)の檜垣幸人会長(今治造船〈愛媛県今治市〉社長、写真)は18日の会見で、政府が国内造船業の再興に向け官民で1兆円規模の投資を呼び込む基金創設を決めたことなどを念頭に「最後のチャンスだ」と強調した。2025年を「造船業界として追い風となる動きが強くなった1年だった」と総括。政府支援を活用しつつ大規模な設備投資を行い「大幅な生産性向上を図り、35年の建造量倍増に積極的に取り組んでいく」とした。

川重が8年ぶり新造船受注、高速水中翼船の性能

政府支援を活用した設備投資の対象は、人手不足などへの対応と建造量の拡大に並行して取り組むため「優先順位としてはロボットや機械になると思う」との見方を示した。

また、国際海事機関(IMO)の温室効果ガス(GHG)排出量規制の正式採択が1年延期されたことにも言及。50年ごろまでのGHG排出ゼロの目標は変わっていないことを踏まえ「新燃料などの開発・普及に継続して取り組む」と語った。

海上自衛隊の潜水艦のエンジンの燃費性能に関する検査データを改ざんしていたとして、防衛省は近く、川崎重工業を指名停止処分にする方向で調整していることが関係者への取材でわかった。停止期間は数カ月間で検討している。

【写真】川崎重工業の神戸工場=神戸市中央区

川重は昨年8月、船舶用エンジンの燃費データを改ざんしていたと発表。川重などによると、外部の弁護士でつくる特別調査委員会が関連した不正がないか調べたところ、2021年までに製造された潜水艦エンジンの一部型式でも、燃費性能に関わる検査データの改ざんをしていた疑いが判明した。安全性や運用面での影響はないとしている。

関係者によると、不正は少なくとも20年ほど前から続いていた疑いがある。防衛省は悪質性が高いと判断し、所管する防衛関連の入札などへの参加をできなくする指名停止とする方向で調整。川重側の特別調査委も年内に、不正の全容について最終報告をまとめる方向で調整中という。

海自は現在、潜水艦を25隻保有し、川重と三菱重工業がほぼ半分ずつ建造している。川重はほかにも哨戒機や輸送ヘリなどを製造。防衛装備庁の24年度中央調達実績では、契約額は全体2位の6383億円にのぼる。

川重をめぐっては、潜水艦の修理に関し、防衛予算を使って多額の裏金を捻出していた問題が発覚し、防衛省は特別防衛監察を実施した。中谷元・前防衛相は8月の閣議後会見で「(川重の)不祥事が相次いでおり、たいへん遺憾に思う」と述べていた。(矢島大輔、佐藤瑞季)

海上自衛隊の潜水艦用ディーゼルエンジンの燃費性能データを改ざんしたとして、防衛省は、製造元の川崎重工業を「指名停止」処分とする方向で最終調整に入った。関係者への取材で判明した。契約不履行が横行していたとの判断とみられ、指名停止期間は2・5カ月を軸に検討し、違約金の算出も進めている模様だ。

【表でわかる】川崎重工の不正を巡る経過

この問題は、川重が商船用エンジンの検査でデータを書き換えていた不正を調査する過程で発覚し、「潜水艦でも不正が疑われる」と防衛省に申告した。川重は外部の弁護士らの特別調査委員会で実態解明を進めており、年内にも最終報告を公表する見通しとなっている。

防衛省によると、海自は25隻の潜水艦を保有し、川重と三菱重工業がほぼ半数ずつを建造。動力源となる蓄電池の充電などに使うディーゼルエンジンについては三菱重工製の潜水艦も含めて川重が製造し、「おやしお型」「そうりゅう型」「たいげい型」といった現役艦に搭載されている。

エンジンは組み立て後、陸上で燃料消費量などの各種データを計測する。関係者によると、川重は防衛省側の求める基準に適合するように装ったり、計測値のばらつきを小さく見せたりするため虚偽の数値を報告。遅くとも2002年ごろから約20年間、改ざんを繰り返したという。

防衛省は、海洋での試運転では基準を満たしているとの報告を川重から受け確認したといい、「潜水艦の安全性や性能に影響を及ぼすものではない」(中谷元・前防衛相)としている。

潜水艦や航空機、艦艇、ミサイルなどの主要装備品を取得する防衛装備庁の中央調達で川重の契約実績は長年上位に位置し、24年度は6383億円と三菱重工に次ぐ2位だった。防衛省が指名停止処分とした場合には通常、入札や公募などに参加させないため、政府が掲げる「防衛力の抜本的強化」に影響が生じるのか注目される。

川重を巡っては、防衛省は海自潜水艦の修理契約に絡んで約17億円の裏金を捻出し乗組員らに不適切な物品提供をしていた問題で、24年12月以降、2度の「厳重注意」とした。ただ、この処分に際し省内には「甘過ぎるのでは」と疑問視する声もあった。また、川重は13年にも陸上自衛隊のヘリコプター開発を巡る官製談合事件で、防衛省から2カ月の指名停止処分を受けた。【松浦吉剛、竹内望】

【シドニー時事】オーストラリア政府は12日、韓国造船大手ハンファが豪同業大手オースタルに対する出資比率を約2割に引き上げることを条件付きで承認した。

オースタルは、日本の海上自衛隊護衛艦「もがみ」の改良型が選定された次期海軍フリゲート艦の建造を受注する可能性があり、その場合、機密情報の保護が課題となる。

ハンファはオースタルへの出資比率を従来の9.9%から19.9%に引き上げることが認められた。豪政府は条件として、(1)19.9%を超える出資は不可(2)機密情報へのアクセスや保存を制限(3)ハンファがオースタルの取締役に指名する人物に関する厳格な基準の設定―を挙げた。

11隻を導入するフリゲート艦計画では、最初の3隻を日本で、残り8隻を豪国内でそれぞれ建造する予定。オースタルは地元建造分の受注先として有力視される。機密情報の制限などの条件は同計画をにらんだものとみられ、チャーマーズ財務相は「安全保障上の課題を全て考慮して判断した」と説明した。

【シドニー共同】オーストラリア政府は、韓国造船大手がオーストラリア造船大手オースタルへの出資比率を引き上げることを認めると発表。オースタルは、日本と共同開発・生産を目指す豪海軍の新型艦建造を担う有力候補。

韓国の造船所が目先の利益のためなのか、それとも、今、金になるのなら将来、自分達の首を絞める事になるかもしれないけど、情報や技術をお金にしたいのか知らないが、韓国がいろいろな国の造船産業の支援に動いている。将来、中国、韓国、日本だけでなく、インドやベトナムの復活などリスクが存在する。日本政府は建造能力を増やすよりも生き残れる投資に注力するべきだと思う。

Paul Bartlett, Correspondent

HD Hyundai plans to invest up to $2bn in the development of a new shipyard in India, according to reports, as the company signed a partnership with local government on shipyard development and operation.

The South Korean chaebol’s partnership with Tamil Nadu state to build a new shipyard is a major step forward in the country’s drive to become a top-10 shipbuilding nation by 2030, and to reach the top five by 2047.

The Indian Government’s Maritime Amrit Kaal Vision 2047 requires not only expansion of existing facilities such as Cochin Shipyard, which has just won a four-ship order from Svitzer for electric tugs, but also entirely new shipyards built from scratch.

However, the investment is also part of a much broader South Korean strategy to expand across a range of industrial sectors in what is now the world’s most populous country. Major Korean companies including Hyundai Motor and Samsung Electronics have already established major facilities in the Thoothukudi region of Tamil Nadu.

The state is one of five regions that have been shortlisted for new shipyard construction. They include Gujarat and Andhra Pradesh. But HD Hyundai’s commitment to Tamil Nadu state could prove to be a key strategic winner. The company has highlighted the Thoothukudi region’s climatic conditions, similar to its Ulsan headquarters in Korea, and its proximity to other maritime developments nearby.

The shipbuilding deal follows the signing of a Memorandum of Understanding by HD Hyundai and Indian state enterprise, Bharat Earth Movers Limited, earlier this month. The companies plan to break what is seen as the monopoly held by China’s ZMPC group in the provision of heavy cranes for Indian port facilities, industrial sectors, and shipyards.

Earlier this year, HD Hyundai signed another MoU with Cochin Shipyard. The two parties plan to collaborate on ship design, supply chain management, labour resources and manufacturing efficiency.

Nevertheless, for India to break into the top ten of shipbuilding nations within four years presents a huge challenge. Different sources currently pitch the country at between sixteenth and twenty-second in the global shipbuilding league, holding a world share of well below 1%.

Yet analysts point to the surging scale of international investment in Indian infrastructure. Examples include Maersk’s $2bn commitment to expand APM Terminals in Pipavav; DP World’s $5bn to develop sustainable coastal shipping, shipbuilding and ship repair facilities; and MSC’s plans to transfer 12 ships to the Indian registry.

News provided by HD Hyundai

Signed an exclusive business agreement with the Tamil Nadu state government to promote the establishment of a new shipyard

Tamil Nadu state assessed as the most optimal site with climate and rainfall similar to Ulsan, and is expected to have additional large-scale investments in port facilities

Will also be partnering with an Indian state-owned enterprise for port crane business to deliver goliath and jib cranes to local shipyards

"India is a market with strong growth potential, and we hope to expand cooperation and develop it into a new growth engine"

SEOUL, South Korea, Dec. 7, 2025 /PRNewswire/ -- HD Hyundai has initiated a review on the establishment of a new shipyard in India.

HD Hyundai announced on Sunday, December 7, that it signed a strategic and comprehensive partnership with the Tamil Nadu state government regarding the establishment of a new shipyard in India. The ceremony was held recently in Madurai, southern India, with the attendance of Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, State Industries Minister T.R.B. Rajaa, and Head of Corporate Planning at HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, Choi Hannae.

The Indian government is strategically pursuing the "Maritime Amrit Kaal Vision 2047" in an effort to become one of the world's top five shipbuilding and shipping nations. To achieve this goal, the government is actively reviewing not only the expansion of existing shipyards but also the establishment of new facilities.

In practice, the Indian government has shortlisted five states—including Tamil Nadu, Gujarat, and Andhra Pradesh—as candidate sites for the construction of a new shipyard and is currently in the process of identifying the most suitable location. Seeking to revitalize the local economy, the Tamil Nadu state government has made the establishment of a shipyard its top priority and has expanded efforts to provide incentives and subsidies, enhance infrastructure, and secure skilled talent. As a result, the state has ultimately selected HD Hyundai as its project partner for the establishment of the new shipyard.

In particular, the Thoothukudi region of Tamil Nadu—cited as one of the candidate sites for the new shipyard—is regarded as an optimal location, with temperature and rainfall conditions similar to those of Ulsan, Korea, where HD Hyundai Heavy Industries is located. It already hosts major Korean companies such as Hyundai Motor Company and Samsung Electronics, and large-scale investments are planned for nearby port facilities, further strengthening expectations for future business expansion.

Earlier this month, HD Hyundai also signed a Memorandum of Understanding on the collaboration for maritime & port crane development in India with BEML (Bharat Earth Movers Limited), a state-owned enterprise under the Indian Ministry of Defence, in Bengaluru, southern India. Headquartered in Bengaluru, BEML operates in various sectors including defense and aerospace equipment, mining and construction equipment, and railway and metro vehicles. The company also has multiple manufacturing bases in southern India, including Bengaluru and Kolar.

Through this agreement, HD Hyundai plans to strengthen collaboration with BEML across the entire crane manufacturing process—including design, production, and quality assurance—aiming to gradually build port crane manufacturing capabilities within India. Looking ahead, the company also plans to expand its business by supplying goliath and jib cranes to local shipyards in India.

In relation to this, HD Hyundai Samho, a shipbuilding affiliate of HD Hyundai, successfully delivered a 600-ton Goliath crane to Cochin Shipyard, India's largest state-owned shipbuilder, in February of this year. In addition, in August, HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, the intermediary holding company for the shipbuilding division, announced it would acquire HD Hyundai Eco Vina from Doosan Enerbility to further reinforce HD Hyundai's ongoing expansion in the crane business.

An HD Hyundai official said, "India is a market with strong growth potential, backed by the government's robust commitment to fostering the shipbuilding industry," adding, "We will continue to expand cooperation with India in the shipbuilding and offshore sectors and develop it into a new growth engine."

Earlier in July this year, HD Hyundai signed an MOU with Cochin Shipyard to promote cooperation in a wide range of areas, including design and procurement support, productivity enhancement, and human capital development. More recently, the scope of this partnership has been expanded to include naval vessel projects, further strengthening HD Hyundai's presence in India.

SOURCE HD Hyundai

造船と言っても、儲かるような造船所、又は、儲かるような産業に考えないと税金を溝に捨てるようになると言う事が、韓国の例を見ればわかる。

下手をすればどこかの造船所が倒産するまで低船価競争に巻き込まれるリスクがある。日本が建造能力を増やせば、低船価競争の影響を受けるリスクが高まる。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

「組織縮小と統合で赤字減らす…韓国造船大手3社」

幾ら受注を誇っても結局は「儲かってなんぼ」。受注が増えるだけ、資材高騰の煽りを受け、赤字は膨らむ。

米国に投資する余裕は本当にあるのだろうか。

>組織縮小と統合で赤字減らす…

これが、まさかの赤字だったようです。

過去の記事では韓国の造船業は…好調でシェアを伸ばしつつ、拡大路線だったような。

韓国の造船業界が収益性中心に体質改善にスピードを出している。HD現代重工業、サムスン重工業、ハンファオーシャンの韓国造船ビッグスリーは最近、海洋プラント、風力、陸上設備など非主力部門を整備し組織を縮小再編中だ。コロナ禍後の受注回復傾向にもかかわらず、収益性の裏付けがなく本格的な構造調整で選択と集中に向かう様相だ。

造船業界によると、ハンファオーシャンは先月海洋設備と陸上プラント組織を統合してエネルギープラント事業部門(EPU)を新設した。既存の海洋事業部門(OBU)とエネルギー・インフラ事業部門(E&I)をまとめたものだ。海洋事業部門は浮体式石油生産・貯蔵・積出設備(FPSO)と海上風力設置船(WTIV)、E&I部門は陸上プラントと風力団地を担ってきた。

2つの組織とも今年400億ウォン台の赤字を記録し、受注もほとんどない状況だ。造船業界関係者は「統合は人材重複を減らし、工程・設計部門の効率を上げようとする措置。これまでは似た業務が二元化して運営効率が落ちていた」と説明した。

サムスン重工業も事情は似ている。核心収益源である液化天然ガス(LNG)船とコンテナ船の受注は続いているが、海洋プラント部門は厳しい状況だ。今年の海洋プラント受注目標は約20億ドルだったが、実際の受注額は約5億ドルで4分の1水準にとどまった。ロシアからの受注取り消し、ブラジルの海洋プラント遅延など大型プロジェクトへの支障が相次ぎ収益性にも悪影響を与えている。

これに伴い、サムスン重工業は海洋部門の新規受注よりは既存の契約でリスクを減らし、収益性確保に集中している。内部的には海洋事業組織をスリム化し、構造を設計・調達中心に改編して固定費負担を減らす作業も進行中だ。また、LNG運搬船を中心に商船受注競争力を育て、親環境・自動運航船舶を開発するなど未来成長分野に焦点を合わせている。

HD現代尾浦造船と合併したHD現代重工業は大型化を通じて効率性最大化に出た。海洋プラントや未来エネルギー設備事業よりは船舶中心のポートフォリオ強化に集中している。一部ではHD現代重工業が親環境推進船舶と自動運航技術など未来型船舶分野の中心に投資し収益性が低い部門を整理するという見通しも出ている。

造船業界のこうした流れは「選択と集中」戦略の延長線とみることができる。LNG運搬船、超大型コンテナ船など高付加価値船舶の需要は回復傾向にあるが海洋設備や風力プラントなどは発注元の予算縮小やプロジェクト遅延などで変動性が大きい。これに対し造船3社も手持ち工事量の確保より収益中心の選別受注と組織運営効率化に焦点を合わせる戦略に旋回している。

ただ今後の課題も少なくない。非主力部門を整理すれば一時的にコストは減らすことができるが、今後の新成長動力確保の機会を逃しかねないとの懸念が出ている。海洋プラント・海上風力などは長期的には成長可能性が高い分野で、内外の発注環境変化により再び重要性が大きくなるかもしれないためだ。

韓国輸出入銀行のヤン・ジョンソ首席研究員は「統合と構造調整が短期的な業績防衛には役立つが、長期的には技術力維持と市場対応能力を並行しなければならない。収益性中心の戦略と未来成長戦略のバランスが重要だ」と強調した。

上記に関してだが、日本からも中国のブロック工場や造船所に艤装やいろいろな知識を教えた日本人達がいた。上記が事実なら、中国に造船業界に力を付けさせたのは、今、苦しんでいる日本と韓国であると言っているようなものだ。

上記が正しいと言うのであれば、日本と韓国は中国人労働者を造船業界から減らす努力をするべきだと思う。

上記が事実なら矛盾の中で解決方法を探すしかない。つまり、若年層を取り込もうとするとコストアップを容認するしかない。しかひ、若年層を増やせば、コストアップにより競争力を失う。コスト優先も良いが、自国の国籍を持つ労働者の造船技術は避けられないし、継承の問題は絶対に起きる。

国内の造船所間の競争も良いが、協力して外国の造船所との争いに勝てるように、共通化と効率を最優先に考えながら、上記の問題のバランスを取るしかないだろう。

中国の覇権主義的膨張により、極東の軍事情勢は極めて深刻な局⾯に突⼊した。

中国が新型空母「福建」の就役を目前に控え、露骨に台湾海峡を威嚇している。西側専門家までもが「真の脅威の始まり」と警告を発し、日本の安全保障にとっても看過できない緊張状態が周辺海域に拡大している。中国は既に「遼寧」と「山東」で運用準備を完了させているが、今回の「福建」は電磁カタパルトを搭載した初の実戦配備級空母である点が、これまでの中国製兵器への評価を一変させる重大な懸念である。しかし、軍事メディアが分析した内部構造には予想外の根本的欠陥が満ちており、中国政府が意図的に情報をリークしたのではないかという疑念も浮上している。

実際に公開されたスペックは、ロシア・ウクライナ戦争の教訓を巧みに模倣し、技術を吸収したレベルとされている。中国が西側の技術に追いついたという分析が相次いだ背景だ。だが、衝撃的なのは別の点にある。中国の空母開発速度が米国を上回る真の理由が、「長年にわたる他国技術の盗用」と「強引な産業基盤の利用」にあるという事実だ。電磁カタパルト技術については、米国が数十年の試行錯誤を経ても不安定なのに対し、中国や一部東アジア諸国がはるかに容易に実現できるとの見方がある。その背景には、高速鉄道や磁気浮上技術といった産業基盤を、中国が国策として強力に推進し、軍事転用している実態がある。技術開発の土壌がない米国との構造的な差が、この速度差を生んでいる。

日米同盟の足枷となる「友好国」からの技術流出

さらに深刻な問題は、友好国であるはずの韓国の造船技術が、致命的な失策により大量に中国へ流出した点である。2000年代以降、韓国の技術者が造船不況を背景に大量に中国へ渡り、中核的な艤装・エンジン・溶接技術までもが中国の造船所に事実上無償で伝授された。STX大連造船所の運営事例も重なり、中国の造船産業は躍進し、ついには空母までも商船のように量産するレベルに達した。一方、米国では、高水準の賃金構造により「3K業種」への若年層の参入が停滞し、造船技術は2000年代の一部東アジア諸国のレベルにも達していないとの指摘があり、同盟国の技術基盤の弱体化が懸念される。

「福建」の欠陥が示す危機

問題は「福建」の決定的欠陥である。中国の軍事メディア「海事先鋒」は、着陸滑走路と電磁カタパルトラインが重なり、艦載機の同時離着陸が事実上不可能だと指摘した。中型戦闘機J-15の着陸衝撃は滑走路の端まで及ぶため、2号・3号カタパルトは着陸中には使用できない。さらに1号ラインまで重なり、整備移動中にも干渉が発生するという分析が登場した。中国政府への批判が禁忌の国で、このような欠陥をメディアが報じたことは、軍事専門家の間で「意図的漏洩」という解釈に繋がっている。

中国のこのような無謀な開発強行は、過去から続く戦略的常套手段だ。ロシアの駆逐艦を導入し、欠陥だらけの複製艦を建造し、毎回一隻二隻ずつ廃棄するような手法で技術を強制的に蓄積する方式である。まず「遼寧」を運用した後、「山東」を建造し、続いて電磁カタパルトの巨大な壁を「福建」で突破する形だ。米国が11年かかる空母を中国は6年で進水させ、建造費は半分の水準だ。この速度で進めば、西側の分析のように25年以内に米国の空母戦力に追いつくことも非現実的な話ではない。

この危機的状況に対し、米国と日本をはじめとする同盟国の連携強化こそが唯一の解決策となる。米国の造船所が自ら中国の追撃を振り払う可能性は事実上ない。そのため米国は、空母・潜水艦に役割を集中させ、日本や韓国などの信頼できる同盟国に対し、水上艦の建造・整備の主要部分を委ねる構造を事実上既成路線としている。

韓国の造船技術を米国で活用する「MASGAプログラム」がその中核であり、これは中国の低価格攻勢に晒される日本と東アジア諸国の造船業にとっても、技術力を維持する上で極めて重要な機会となる。「福建」の欠陥が示すものは、単なる技術的な未熟さではない。東アジアの軍拡競争が既に次の段階に入り、日本はこれに「一刻の猶予もない」対応を迫られているという、極めて重大な警告である。

この間、国内では事業の撤退や縮小が相次いだ。特に目立ったのが総合重工メーカーの動きだ。かつて業界の盟主と言われた三菱重工業は、12年に神戸造船所での商船建造から撤退し、長崎造船所と下関造船所に集約。日本の近代造船発祥の地であり、同社創業の地でもある長崎でも22年、LNG船などの大型船に対応したドックを備える香焼工場を大島造船所に売却、建造量は大幅に減った。

また、三井E&Sも、商船事業を手掛ける三井E&S造船について、21年に株式の49%を専業の常石造船へ売却。常石は持ち株比率を66%まで高めた後、25年6月には残りの株式も取得し完全子会社化した。三井E&Sは艦船事業も三菱重工に売却済みで、今回の売却で造船事業から完全撤退したことになる。同社は今後、船舶用や港湾用のクレーンや、船舶用エンジンに活路を見いだす構えだ。

一方、業界は深刻な人手不足にも直面している。国土交通省海事局によると、造船業の就労者数は16年に約9万1千人だったが、25年には約7万7千人まで減少した。特に、設計やエンジニアリングに携わる「高度人材」の不足はより深刻だ。少子高齢化や人口減が根本理由とはいえ、未来への希望がなければフレッシュで有能な人材も集まらないだけにシェア回復は急務だ。

<三菱重工>造船リストラ 発祥の地・長崎43万人の大悲鳴 11/14/16(毎日新聞)の記事には次のように書かれている。

受注したのは「プロトタイプ」と呼ばれる1番船。内装や設計をゼロから行わなければならず、米カーニバルの厳しい要求が予想されたことから、「無謀な受注」(地元信用調査マン)だった。

三菱重工は04年に大型客船「ダイヤモンド・プリンセス」を引き渡して以降、大型客船の受注が途絶えている。「10年以上受注空白が続くと、技術継承ができなくなる」(三菱重工幹部)との判断から、受注を強行した。

◇3件の火災、特別損失2540億円

建造は、長崎造船所の香焼(こうやぎ)工場(長崎市)で進められているが、苦戦続きだ。1番船の「アイーダ・プリマ」では、今年1月には不審火とみられる3件の火災が船内で発生。1年遅れた2016年3月にようやく引き渡した。建造中の2隻目も含めた特別損失は累計2540億円となり、2隻で1000億円とみられる受注額を大きく上回っている。

上記の例が良い例だろう。建造能力があれば儲かるわけではない。若い設計やエンジニアリングに携わる「高度人材」を調達できたとしても、特定の船に関して経験や知識がないと三菱重工のような悲劇や損失は発生する可能性がある。日本の海運関連の記事を書く記者達は韓国は上手くやっていると書いている記事が多いが、下記のような問題は韓国にはある。

韓経:韓国LNG運搬船受注ジャックポット歓呼の裏に…仏から「1兆ウォンの請求書」舞い込む 06/04/20(中央日報日本語版)

10年間かけて開発した韓国産LNGタンク技術…197億ウォンかけて補修も同じ欠陥 12/02/19(中央日報日本語版)

韓国の造船所はLNG船建造で建造するたびにフランスの設計会社にライセンス料を支払わなければならない。ライセンス料を支払いたくないので10年を設計に費やして建造されたLNG船は欠陥を改修する事が出来ず、建造から5年以上経っても荷物を運べず、LNG燃料船のバンカー船として動いていたが、事故を起こした。

South Korea: Ship Collision 02/02/24(Crew Club)

On February 21, 2024, the Sm Jeju Lng1 collided with a ferry 6 kilometers off Yoseo Island in South Korea. The gas carrier received severe damage to its side. The ferry suffered damage to the bow, it is not known to what extent. At the time of the LNG accident, the carrier was without cargo. 77 crew members of both ships were rescued. The vessels are not in danger of sinking. No casualties were reported.

日本の造船業界が、異例の大規模投資を打ち出した。今治造船など17社からなる日本造船工業会が、計3500億円の設備投資に踏み切る方針を表明。政府・自民党も3500億円に政府支出を上乗せした「1兆円基金」の創設を検討中だ。造船王国再興に官民一体で邁進する。文=ジャーナリスト/井田通人(雑誌『経済界』2026年1月号より)

国が造船所を新設 民間に貸与する仕組み

3500億円の投資は、自民党が10月23日に開いた経済安全保障推進本部などの合同会議で造工会の檜垣幸人会長(今治造船社長)が表明した。各社の投資額が多くても年間70億~80億円にとどまるとされる中、かなり思い切った額といえる。

投入資金は、建造・修理施設であるドック内に設置するつり上げクレーンの導入などに充てる。つり上げクレーンは、鉄板でできた船体ブロックを溶接し、1つの船として組み上げるのに使う。クレーンが大型であればあるほどブロックを大きくでき、ドックの生産効率も高まる。大型クレーンは1基当たり100億円弱もすることから、大手といえどもおいそれと導入できる代物ではないが、成長のための必要経費とみなした。

また、液化天然ガス(LNG)運搬船の建造に充てることも検討していく。LNG運搬船はエネルギーシフトで需要が増加しているが、中韓との競争に敗れ、19年を最後に国内での建造が途絶えている。建造再開にあたっては、業界各社が設計を共通化することも念頭に置いている。

自民党は今年6月、国の主導で1兆円超の投資を可能とする基金の創設を提言したばかり。そこでは国が造船所の新設や再建、既存設備の更新を手掛け、民間に貸与する「政府所有・民間運営(GOCO)」方式の導入が想定されている。GOCOは、22年に成立した経済安全保障推進法に基づき、「特定重要物質」の安定供給を確保するために政府が活用できるとされているものだ。

業界側が大規模投資を打ち出した背景には、自らの努力を世間にアピールすることで、支援への理解を得やすくする狙いがあるとみられる。今後は支援額などについて政府との話し合いを進めたい考えだ。

高市早苗首相が10月21日に策定を指示した総合経済対策では、官民連携による危機管理投資の例として造船が挙げられている。早ければ総合経済対策の関連予算に1兆円基金の一部が盛り込まれる可能性もある。会議では、自民党の小林鷹之政調会長が「産業界としても最大限のリスクをとっていただき、官民での取り組みを進めていく必要がある」と、「オールジャパン」での取り組みに意欲を示した。

官民連携が進む背景には、国内造船業の置かれた厳しい現状への危機感がある。日本は戦後間もない1950年代後半に英国を抜いて建造量で世界トップとなり、70~80年代には世界シェアの半分近くを握っていた。しかしその後は人件費が安く、手厚い公的支援も受ける中韓に押されるようになり、2000年に韓国、00年代後半には中国に抜かれた。

かつての世界シェア50% 今では5%にまで下落

三つ巴とはいうものの、現在は世界シェアの約半分を中国が握っており、30%近い韓国の背中も遠い。両国に抜かれてからもしばらくは2割程度のシェアを死守していたが、直近は10%以下にまで落ち込んでいる。受注量ベースではさらに少なく、もはや5%程度にすぎないともいわれる。

この間、国内では事業の撤退や縮小が相次いだ。特に目立ったのが総合重工メーカーの動きだ。かつて業界の盟主と言われた三菱重工業は、12年に神戸造船所での商船建造から撤退し、長崎造船所と下関造船所に集約。日本の近代造船発祥の地であり、同社創業の地でもある長崎でも22年、LNG船などの大型船に対応したドックを備える香焼工場を大島造船所に売却、建造量は大幅に減った。

また、三井E&Sも、商船事業を手掛ける三井E&S造船について、21年に株式の49%を専業の常石造船へ売却。常石は持ち株比率を66%まで高めた後、25年6月には残りの株式も取得し完全子会社化した。三井E&Sは艦船事業も三菱重工に売却済みで、今回の売却で造船事業から完全撤退したことになる。同社は今後、船舶用や港湾用のクレーンや、船舶用エンジンに活路を見いだす構えだ。

一方、業界は深刻な人手不足にも直面している。国土交通省海事局によると、造船業の就労者数は16年に約9万1千人だったが、25年には約7万7千人まで減少した。特に、設計やエンジニアリングに携わる「高度人材」の不足はより深刻だ。少子高齢化や人口減が根本理由とはいえ、未来への希望がなければフレッシュで有能な人材も集まらないだけにシェア回復は急務だ。

政府は国内建造量を、35年をめどに現在の約2倍となる年間約1800万総トンに引き上げる方針。24年の国内建造量は908万総トンだった。目標通り1800万総トンまで倍増できれば、シェアはさしあたり20%まで回復する。

幸い、足元の造船各社の業績は好調に推移している。手持ち工事量(受注残)は多く、各社のドックは3年以上先まで埋まっている。船価も高いため収益性も悪くない。余力のあるうちに投資を実行し、将来に備えたいところだ。

そんな業界にとって追い風になると期待されているのが、米国の動向だ。トランプ氏が大統領に返り咲いてからの米国は、自国の経済安全保障を脅かす中国との対決姿勢を一層強めてきた。中でも中国で造られた船舶に追加の入港手数料を課すと表明したことは、海運会社による中国への船舶発注を抑制し、発注先を中国以外に切り替える効果をもたらし始めた。入港規制は結局、米中合意で1年間停止されることになったものの、米国による中国の排除で日本が「漁夫の利」を得られると期待する向きは多い。

その米国との間では、造船分野での協力に関する話も進む。日米両国は、米国の建造能力拡大に向け10月下旬に覚書を締結。造船作業部会を設けることや、米国の造船・海事産業への投資促進などが盛り込まれた。造船分野への投資は、7月の関税合意で日本が米国に投資を約束した5500億ドル(約85兆円)にも含まれている。

もっとも、米国への協力では韓国の方がより踏み込んだ対応をとっていると言わざるを得ない。傘下に造船大手のハンファオーシャンを抱える韓国財閥のハンファグループは24年6月、米造船大手のフィリー造船所を1億ドル(約154億円)で買収すると発表。今年6月には最大手のHD現代重工業が米造船所のエジソン・シュエスト・オフショア(ECO)と提携し、28年までにLNG燃料対応のコンテナ船を共同で建造すると発表している。軍需の取り込みも狙い積極的な米国シフトをとる韓国に対し、日本メーカーは自国への投資で精一杯で動きが鈍い。人手不足で人材育成での支援も行いづらく、支援したくても打つ手は限られているのが実情だ。

1兆円基金などの政府支援についても、「前進ではあるが、遅きに失した」(造船大手幹部)といった、やや冷めた受け止めが目立つ。

中韓の主要な造船所が巨大で、大量の大型船を集中生産できる体制を整えているのに対し、日本は各地に分散しており、スケールメリットを発揮しにくい。中韓に対抗するには、大型クレーン導入などによる造船所単位の能力増強だけでなく、メーカー同士の統合を促し、造船所の大胆な統廃合を進める必要があるが、造船所の閉鎖は地域雇用に大きく影響することもあり、なかなかそこまで踏み切れないのが実情だ。

近年は、日本の強みとされる技術力にも疑問符が付き始めている。環境規制に対応したアンモニアや水素、メタノールなどの次世代燃料船は技術的な難易度が高いだけに利益率が高く、日本の技術力を生かしやすいとされるが、この分野の覇権獲得を目指しているのは中韓も同様だ。日本がその緒戦ともいえるLNG運搬船で世界をリードすると豪語したにもかかわらず惨敗したのは前述の通り。厳しい競争を勝ち抜くには、資金だけでなく、開発・設計などにおける業界横断的な協力も欠かせない。

これらの課題は業界の自助努力だけでは解決するのが困難なだけに、高市政権がどこまで関与するのか、その「本気度」が試されることになる。 造船業界は多くの雇用を生み出している上に産業のすそ野が広い。業界が地盤沈下すれば、海運などの隣接業界も含め、甚大な影響が出かねない。しかも日本は四方を海に囲まれ、貿易の99・6%を海上輸送に頼っているだけに、経済全体にとって致命傷となる恐れすらある。

自民党の提言には、基金創設以外にもデジタル技術の導入促進などによる開発・設計・建造の効率化や、人材育成の拠点整備、ゼロエミッション船の開発・実証と建造体制の整備などが盛り込まれている。オールジャパンの機運が高まっているうちに、二の矢、三の矢を矢継ぎ早に繰り出す必要がある。

ちょっと前まで、造船は先が無いと思う人が多かったから、大学でも造船学科はなくなり、海洋〇〇とか、工学部の中に残っていたりする程度。

かなり前から、設計がないと言われていたけど、給料を上げられないし、将来に不安があるから、船舶設計したいと思う人は少ないと思う。

急に、造船が注目されて、株価が急上昇したから、造船や設計の仕事をしたい人が増えるわけでもないし、新卒を採用しても教育しなければならないから戦力にはならないと思う。

造船所によって、建造のスタイルがちがうし、クレーンのキャパも違うから、図面を使いまわすような高効率は無理だろう。それでも一から設計するよりは効率が良いと言った感じだろうか?

たぶん、造船業界では設計はかなり減っていると思うけど、儲かりそうな外航の大型船はお金を投入しようと言うことなのだろう。

現場は重要だけど、規則が頻繁に変わるので、昔に建造された船の図面を使って検査に通る船は建造できない。だから設計も必要。ただ、船価で負けると仕事がない。仕事が取れても現場の人間がいなければ建造は無理。バランスが必要。

海運大手と造船や設計を手がける企業計7社は1日、次世代の燃料船といった先端船舶の設計を効率化するため覚書を結んだと発表した。中国、韓国メーカーに押される日本の造船業の再生に向け業界を超えて連携する。船の設計会社に海運大手3社などが出資し、国内での増産体制構築を目指す。

今治造船(愛媛県今治市)と三菱重工業が共同で設立した設計会社マイルズ(東京)に、日本郵船、商船三井、川崎汽船の海運3社と、造船大手ジャパンマリンユナイテッド(横浜市)、設計会社の日本シップヤード(東京)の計5社が出資する。今治造船が保有するマイルズの株式49%分を、5社が買い取る方向で調整する。

By Associate Editor

Vietnam’s state-owned shipbuilding company, SBIC, is facing imminent bankruptcy, prompting government intervention aimed at restructuring the corporation. This decision follows a resolution approved by the Politburo, which has sanctioned the bankruptcy of SBIC and its seven subsidiaries.

Leading this initiative is Deputy Minister of Transport Nguyen Xuan Sang, who has asserted that the bankruptcy has become unavoidable after failed restructuring attempts. SBIC is burdened by substantial debt that far exceeds its total assets, making it financially unsustainable. The bankruptcy process aims to facilitate a transfer of ownership, allowing the company and its subsidiaries to operate free from old debts, thereby enabling profitable units to escape the financial liabilities associated with SBIC’s past.

The challenges faced by Vietnam’s state-run shipbuilding sector can be traced back over the past decade, characterized by mismanagement and unmanageable cost overruns. The situation worsened following the collapse of the former state shipbuilder, Vinashin, in 2010, which was subsequently restructured as SBIC in 2013, inheriting $4 billion in debts from Vinashin.

Despite its historical prominence, positioned as the fifth-largest shipbuilder globally during its peak from 1999 to 2007, SBIC’s operations have struggled to achieve profitability. Recently, the Transport Ministry reported that SBIC has been unable to meet its financial obligations owing to its inherited debts from Vinashin.

In response to the crisis, Minister Sang has conducted a comprehensive review of SBIC’s operations nationwide and has begun drafting a bankruptcy roadmap focused on maximizing asset recovery and capital. Following the filing for bankruptcy, the process will progress through a legal framework that includes asset liquidation and debt repayments, with operational units continuing their work under existing contracts during the transition.

Despite the current turmoil, Sang maintains that this is an opportune moment for rejuvenating the maritime industry. With global trends shifting towards sustainable shipping solutions, there is potential for Vietnamese shipyards to reinvent themselves by producing a new generation of vessels that utilize alternative fuels. The completion of the bankruptcy process could, therefore, herald a fresh start, allowing shipyards to adapt to evolving market demands and seize new development opportunities.

運輸省の代表者は1月10日午後、 VTCニュースに対しこの情報を確認した。

運輸省は、ベトナム造船総公司(SBIC、旧ビナシン)の2024年第1四半期の破産は避けられず、これにより同社の子会社は効率的に事業を運営できるようになり、旧債務の責任を免れることになると述べた。

「実際、SBIC傘下の造船会社の中には非常に順調に事業を展開し、毎年利益を上げているところもあるが、稼いだお金は借入金の利息を支払い、ビナシン時代からの古い負債を返済するには十分ではない」と運輸省は明らかにした。

運輸省は現在、ベトナム造船総公社(SBIC、旧ビナシン)の破産手続きを進めている。(イメージ画像:ハノイ・セキュリティ・ニュース)

破産後、会社の清算により得られた資金とその資産は、破産法の規定に従って、負債の支払い、給与、ビナシン時代からの未払い拠出金がある従業員の社会保険などに使用されることになります。

グエン・スアン・サン副大臣は、2024年初頭に親会社であるSBICとその加盟企業との会合で、運輸省はSBICの破産手続きにおける運輸省傘下の機関および部署のロードマップと具体的な責任を決定する実施計画を最終調整していると述べた。

「決議220の目的は、資本と資産を最大限に回収し、国家予算の使用を最小限に抑えることです。国家予算を使用する必要がある場合は、法令を遵守し、国、関係組織、個人、そして造船・船舶修理業界の金銭と資産の損失を最小限に抑える必要があります」とサン副大臣は強調した。

運輸副大臣は、SBIC加盟企業と協力し、SBICの破産は実質的に事業を新たな所有者に売却することを意味すると分析した。破産手続きの完了により、SBIC加盟造船企業は新たな段階に入り、発展の機会を掴むことができる。破産後、新たな事業主は既存の債務を負う必要がなくなり、生産と事業運営に対するコントロールを強化し、より高い効率性を確保できる。

ロードマップによると、SBICは近々人員体制を再編し、困難や障害を精査し、運輸省企業管理局と連携して解決に努め、会員企業が破産手続きを完了するための最良の条件を整える予定です。このプロセスにおいて、SBIC会員企業は、法的規制と市場原理を遵守し、国庫資金と資産の損失を最小限に抑え、関係組織および個人の透明性と説明責任を確保し、従業員の正当な権利と利益を最優先し、実施プロセス全体を通じて厳格な検査・監督メカニズムを確保する必要があります。

ハロン造船会社 - SBICの7つの子会社の1つ。(写真:SBIC)

サン副大臣は、人材に関して、SBICの破産は同社の再生と再編のための条件を整えることを目的としていると述べた。したがって、誰が所有権を取得するかに関わらず、現在同社の各部門で雇用されている経験豊富な経営陣と従業員は依然として非常に必要とされるだろう。

手続きに従い、加盟ユニットとSBICは裁判所に破産を申請します。裁判所が破産手続きを開始し、破産宣告を行うと、裁判所の判決に従って資産、債務、支払い優先順位の清算が行われます。この手続き中も、既存の契約を締結している事業ユニットは通常通り事業を継続します。

運輸省の決議第220号に基づく研修を最初に受けた2社は、Pha Rung Shipbuilding Company LimitedとBach Dang Shipbuilding Company Limitedであった。

計画によると、運輸省は、破産が予定されている残りの5社の従業員に対し決議220号を周知・説明するための代表団を組織し続ける予定であり、対象となるのは、ハロン造船会社( クアンニン省)、ティンロン造船会社(ナムディン省)、カムラン造船会社(カインホア省)、サイゴン造船業会社およびサイゴン造船・海事産業会社(ホーチミン市)である。

運輸省は既にSBICに対し、各企業の現状を徹底的に調査・評価し、関連文書を収集し、各企業に応じた具体的な解決策を策定するよう求める文書を送付している。影響を受けると予想される企業は、親会社であるSBIC、その子会社(7社)、そして未だ再編が完了していない旧Vinashin加盟企業147社である。

政府は、親会社である造船業総公社(SBIC)と7つの子会社(ハロン、ファルン、バクダン、ティンロン、カムランで船舶を建造している有限責任会社(1人有限責任会社)5社、サイゴン造船業株式会社、サイゴン造船海事産業株式会社)の破産に向けた対応に関する決議第220号を発行した。

同時に、親会社である SBIC の Song Cam Shipbuilding Joint Stock Company における資本持分を回収し、SBIC の子会社に関する事項の処理を継続し、親会社である SBIC とこれらの企業における 7 つの子会社の資産と財産権を回収します。

要件は、資本と資産を最大限に回収し、国家予算の使用を最小限に抑え、国家予算を使用する必要がある場合は法律に従って行う必要があり、国、関連組織、個人、造船および船舶修理業界の金銭と資産の損失を最小限に抑えることです。

タイムラインに関しては、決議では親会社であるSBICとその子会社7社に対し、2024年第1四半期に破産手続きの申請を提出できるよう、法律に従って必要な手続きを早急に検討し完了するよう求めている。

2010年、政府検査機関はベトナム造船総公社(Vinashin)に対する検査結果を発表し、一連の違反、欠陥、損失を指摘しました。その後、Vinashinは組織再編を行いました。

2013年、ベトナム造船業総公司(SBIC)が親子会社方式で設立されました。親会社であるSBICは、企業法に基づき運営される国有完全所有の有限責任会社です。

SBIC には、Pha Rung Shipbuilding Company Limited、Bach Dang Shipbuilding Company Limited、Ha Long Shipbuilding Company Limited、Thinh Long Shipbuilding Company Limited、Cam Ranh Shipbuilding Company Limited、Saigon Shipbuilding Industry Company Limited、Saigon Shipbuilding and Maritime Industry Company Limited、および Song Cam Shipbuilding Joint Stock Company の 8 つの子会社があります。

特に、ソンカム造船株式会社は効率的に事業を運営しており、不良債権もないため、決議220号に基づき破産政策の対象とはなりません。

タン・ラム

政府はこのほど、造船工業総公社(ShipBuilding Industry Corporation=SBIC、旧ビナシン=Vinashin)および子会社7社の破産手続きの実施に関する決議を発表した。

破産する子会社は、◇ハロン造船(Ha Long Shipyard)、◇ファーズン造船(Pha Rung Shipyard)、◇バクダン造船(Bach Dang Shipyard)、◇ティンロン造船(Thinh Long Shipyard)、◇カムラン造船(Cam Ranh Shipyard)、◇サイゴン造船工業(SSIC)、◇サイゴンシップマリン(Saigon Shipmarin)の7社。

SBICと子会社7社は2024年1~3月期に破産する。

SBICは2014年の設立で、資本金は9兆5200億VND(約560億円)となっている。非効率な経営により損失や多額の負債を抱えている。2021年は▲3兆8000億VND(約▲220億円)の赤字となった。

「国内の年間建造量を現在の約910万総トンから35年をめどに倍増させる目標」は愚かだ。絶対に、税金を溝に捨てるようになるのでやめるべきだ。他の産業の事はわからないが、北海道の半導体工場建設は疑問。ジャパンディスプレイの失敗を考えると、「国内の年間建造量を現在の約910万総トンから35年をめどに倍増させる目標」と考えるような愚かな人間達が権力を持っている、又は、上にいると言う事ではないのだろうか?

一部の企業や人達はこの愚かな目標で潤うだろうが、お金を無駄にするような事はやめるべき。日本は、中国や韓国と争う必要はない。もう一部の分野では勝てない。中国は公平性を無視して、敵国を痛めつけるために税金をつぎ込む。確認は出来ないが、中国で船を建造すれば、中国政府系金融や中国系企業が有利な条件で融資したり、傭船してくれると言う話は聞いた。船価だけの話ではない競争は、おかしい。

大型の外国船は、日本国内の造船所で争うのではなく、外国の造船所がライバルとの認識で、国内造船所で共通化の部分を増やし、効率を上げるべきだ。個々の造船所の強みや個性を失う事になる可能性があるが、工作基準の共有化部分を増やし、効率を上げ、設計に関しても同じサイズであれば、新設計に関しては共有出来るようにするべきだと思う。また、クレーンの新設をして、他の造船所と同じキャパが可能であれば設計を変更なしで利用できる可能性が高くなる。設計の共有化のために工作基準の共有化を進めるべきだと思う。

造船所に投資するにしても公平ではなく、将来性がある造船所を優先するべきだと思う。

「政府は35年をめどに、年間建造量を現在の約910万総トンから、約1800万総トンに倍増させたい考え。」は愚かすぎる。建造能力を増やしても、儲かる船価で発注してくれる船主を見つけられるのか?船台が足りないから、船価が高くても日本に発注してくれる外国の船主がいるのではないのか?建造能力が増えれば、競争が激化して、国際的に船価を下げる競争に巻き込まれ、誰も得しない状況になるのではないのか?建造能力を2倍に増やすと言う事は、現場の人間も2倍とはならないかもしれないが、外国人労働者が増える事になる。造船不況になったらどうするのか?外国人労働者を国外へ叩き出すのか?個人的な経験から言えば、造船不況で多くの同級生と家族が転校していった。日本人であれば、転校だが、外国人達をどうするのか?

造船不況で転職、転勤、そして低賃金で妥協など負のサイクルを見てきたので、無謀、又は、闇雲な投資には反対だ。失敗するだけだ。最初に書いたように、国内造船所で共通化の部分を増やし、国内の造船所が協力し合って、効率を上げていく事を考えるべきだ。建造量を増やすと言っても、建造する船の種類にはいろいろある。効率を考えれば、住み分けを考えるべきだと思う。世界的に見た建造のサイクルやマーケットの需要などで船と言っても、建造サイクルや発注のパターンが違う。オーバーキャパシティになれば、船価の下落、作り慣れていない種類の船の受注など効率や儲けに影響する。安易な造船の建造能力を増やすのは素人の考えだと思う。

国内の造船所をライバルと思わずに、協力出来るところは協力して、外国の造船所と戦うための協力を共有化を考えるべき。ただ、日本の造船所といっても、同じ種類の船を建造していても、経営者の方針や船主の層によっては船の設計や仕様が違う。だから、全く同じ設計で建造うするのは難しいかもしれない。効率化アップのため妥協できる事、そして、共有化できる部分を増やす事は建造能力に関係なくやるべきだと思う。

アメリカのために建造能力を増やすと言うのであれば、軍の船になるので、防衛産業に関わっている造船所だけで対応するべきだと思う。補給艦に関しては他の造船所でも建造できるかもしれないが、効率を考えれば防衛産業に関わっている造船所で対応するべきだと思う。

インドが商船の建造拡大を考えているようだ。韓国の造船所と関係を強めている。ベトナムの造船所は無茶苦茶して、勢いはなくなった。しかし、発展途上国が造船を産業にしようとする傾向はある。急激な建造能力アップはリスクでしかない。繰返すようだが、建造能力の倍増はやめるべき。お金をどぶに捨てる結果となる。

なぜ日本の造船業界が韓国や中国に負けたのか考えるべき。アメリカのための建造能力アップであれば、防衛産業に関わっている造船所だけで対応するべき。それ以外の造船所は効率アップと共通化部分を増やす事で対応するべき。

HD現代重工、インドの艦艇建造に参加…韓国造船業界のインド進出加速 11/12/25(ハンギョレ新聞)には「サムスン重工業も9月にインド西部のグジャラート州にあるスワン造船所とMOUを締結しており、商船建造および重工業プロジェクトを共同で推進することにしている。サムスン重工は、インド最大規模のドライドック(排水設備を備えた造船施設)と超大型タンカーおよび海洋設備の建造能力を備えたスワン造船所と船舶設計や海洋プロジェクトの分野で協力を模索しつつ、インド市場への足場を確保するという計画を明らかにしている。」と書かれている。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

「造船、生産拡大へ基金1200億円」

それで業界再生の目途は有るのかな。

本気なら1200億円では、少なすぎると思うけど。

造船市場は中国と韓国による寡占状態だそうな。

日本が負けた原因は判って居て、対策は出来ているのだろうか。

「日米関税交渉では建造能力拡大に向けた覚書」を交わしいるそうだけと、

その為のアリバイ作りに税金を投入するんじゃ無いのかな。

其れとも、米艦艇の修理の為のドック整備だとか。

だったらムダ金に終わるだけだから、止めた方が良いと思う。

日本は衰退する斜陽国。

造船分野でも中国の投資規模に追いつける見込みはなく、中国の背中は遠のくばかり。

日本は韓国にさえ勝てない。

日本の造船業はミャンマー人などが支えているが、優秀な外国人材は中国や韓国の会社に容易く引き抜かれる。

外国人の選り好みをしていては日本の造船業は維持できない。

文化やマナーの違いごときでガタガタ騒いで外国人を排斥していられる余裕は今の日本には無い。

多文化共生の住みやすさをアピールして中国や韓国との差別化を図り、外国人材を積極的に受け入れていくことだけが日本の唯一の生き残り策。

それができないなら、造船業は捨てるしかない。

採算が取れず衰退した業界に

日の丸を掲げても、再生の道はあるのだろうか?

しかも3年間でだ!

戦艦や潜水艦製造に、注力しても一度終えた、業界復活への道のりは、平坦なものとは言えない!^_^

造船は、人手不足、外国人頼り

そう簡単にはいかんよ

2025年度補正予算案には、国内造船業の再生に向けた基金の創設など1204億円の関連予算が計上された。

このうち基金が26年からの3年分で1200億円を占める。各社の設備投資のほか、人工知能(AI)やロボットを活用した先端技術の開発・実証などを支援し、生産能力の拡大につなげる。

政府は35年をめどに、年間建造量を現在の約910万総トンから、約1800万総トンに倍増させたい考え。総合経済対策では1兆円規模の官民投資の実現を掲げ、基金には今後10年間で総額3500億円を拠出する計画だ。業界団体の日本造船工業会も同額を投資する方針。

また、日米関税交渉では建造能力拡大に向けた覚書を交わしており、米国造船業の現状把握に向けた調査事業費として1億5000万円を盛り込んだ。

東京都港区に本拠を置く船舶貸出・販売の「株式会社YONE MARIN」は、11月5日付で東京地方裁判所より破産手続の開始決定を受け倒産したことが明らかになりました。

2023年に設立の同社は、クルーザー・ボートの販売や会員制シェアサービスによる船舶の貸出を主力に事業を展開するほか、リゾート型会員制ガレージハウスの運営も手掛けるなど事業を拡大しました。

しかし、借入先とのトラブルが発生したことで資金調達に支障を来すと、資金繰りの行き詰まりから2025年初に事業を停止し今回の措置に至ったようです。

負債総額は約11億7000万円の見通しです。

HD現代重工業は11日、インド最大の造船所であるコーチン造船所と「インド海軍揚陸艦事業の推進のための戦略的協力了解覚書(MOU)」を締結したことを明らかにした。

HD現代重工は今回の協力事業で、揚陸艦の設計・技術支援を推進することで、インドの特殊船市場への進出の足掛かりとする計画であることを明かした。続けて「フィリピンやペルーなどの様々な国の海軍艦艇の建造および技術協力の経験を土台」に事業を推進するとして、「HD現代重工業はインド海軍の現代化の最適のパートナー」だと述べた。同社は今月3日にはペルーの国営造船所と「ペルー潜水艦共同開発および建造意向表明書(LOI)」を締結しており、3月にはフィリピンから受注した哨戒艦(しょうかいかん)を引き渡している。HD現代重工は最近、米国最大の防衛産業造船会社であるハンチントン・インガルスとともに、米海軍の次世代軍需支援艦の建造事業への参加も推進することを決めている。

HD現代重工はインド南部ケーララ州にある国営コーチン造船所について、商船から空母に至るまで様々な船種の設計、建造、修理能力を備えていると説明した。HD現代重工の中間持株会社であるHD韓国造船海洋は、7月にコーチン造船所と設計・購入支援、生産性向上、マンパワー強化などで協力するとするMOUを結んでいる。

相次ぐMOUの締結は、インド政府が海軍力の強化などを内容とする15年間の軍の現代化計画を最近発表した中で実現した。またインド政府は、20位前後にとどまる造船の世界市場シェアの順位を、2030年に10位に引き上げる計画を立てている。独立100周年となる2047年までに5位圏内に入るなど、造船業を戦略産業へと育成していくというのがインド政府の構想だ。そのためには外国の造船会社との提携が必要となるが、中国とは国と国との関係が敵対的なため難しいことから、韓国企業がその相手として取りあげられている。

サムスン重工業も9月にインド西部のグジャラート州にあるスワン造船所とMOUを締結しており、商船建造および重工業プロジェクトを共同で推進することにしている。サムスン重工は、インド最大規模のドライドック(排水設備を備えた造船施設)と超大型タンカーおよび海洋設備の建造能力を備えたスワン造船所と船舶設計や海洋プロジェクトの分野で協力を模索しつつ、インド市場への足場を確保するという計画を明らかにしている。

イ・ボニョン記者

基金を通じて生産基盤の強化に加え、人工知能(AI)やロボットを活用した先端技術の開発・実証などを資金面で後押しする。国内の年間建造量を現在の約910万総トンから35年をめどに倍増させる目標だ。

「国内の年間建造量を現在の約910万総トンから35年をめどに倍増させる目標」は愚かだ。絶対に、税金を溝に捨てるようになるのでやめるべきだ。他の産業の事はわからないが、北海道の半導体工場建設は疑問。ジャパンディスプレイの失敗を考えると、「国内の年間建造量を現在の約910万総トンから35年をめどに倍増させる目標」と考えるような愚かな人間達が権力を持っている、又は、上にいると言う事ではないのだろうか?

一部の企業や人達はこの愚かな目標で潤うだろうが、お金を無駄にするような事はやめるべき。日本は、中国や韓国と争う必要はない。もう一部の分野では勝てない。中国は公平性を無視して、敵国を痛めつけるために税金をつぎ込む。確認は出来ないが、中国で船を建造すれば、中国政府系金融や中国系企業が有利な条件で融資したり、傭船してくれると言う話は聞いた。船価だけの話ではない競争は、おかしい。

大型の外国船は、日本国内の造船所で争うのではなく、外国の造船所がライバルとの認識で、国内造船所で共通化の部分を増やし、効率を上げるべきだ。個々の造船所の強みや個性を失う事になる可能性があるが、工作基準の共有化部分を増やし、効率を上げ、設計に関しても同じサイズであれば、新設計に関しては共有出来るようにするべきだと思う。また、クレーンの新設をして、他の造船所と同じキャパが可能であれば設計を変更なしで利用できる可能性が高くなる。設計の共有化のために工作基準の共有化を進めるべきだと思う。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

アメリカ海軍を維持するために必要な造船力がないことを懸念したトランプから日本が、その肩代わりする様に指示されているからです。アメリカの造船力にある程度のめどがついたら、今度は日本が競争相手となるから造船業界を縮小しろと言ってくる。日本の全ては、アメリカ意向次第なのです。

造船業はかつて労働集約型産業と言われてたくさんの雇用を生むことがよいことなんですが、建造量がだいぶ減った今ですら多くの外国人労働者に頼っています。建造量を増やすとなると外国人が激増になりそうなことが心配ですね

造船復活も大事ですが

造船内・造船関係で使う機械を日本製にする事も大事だと思います

使う機械が中国製に押される現状も考えなければと思います。

悪質な持ち込み業者には運輸支局での持ち込み受検を2年間させるとかの罰則有ったら不正車輌は激減すると思う。

通うだけでもかなりのコストなのでかなりキツい罰ですね。

タンカー等のデカさと量が物を言う船は中国の独擅場。

高価な巨大豪華客船は欧州の独擅場。

高圧ガスタンクなどの高付加価値船は独擅場とまではいかなくとも韓国が非常に強い。

……今更、日本の造船業が入り込む余地がどこにあるんです?

船舶関係の雑誌を軽く読んでも、日本の造船所の新造船なんて小さな内航船や、国内海運会社がお情けで発注している中規模貨物船がぽつぽつある程度ですよ。

造船業というのは典型的な労働集約型産業であって、欧州のように高付加価値への転換が出来なかった時点で日本の造船業は終わっているんです。

政府は27日、国内造船業の再生に向け、2025年度補正予算案に基金の創設などで1200億円を計上する方針を固めた。

基金を通じて生産基盤の強化に加え、人工知能(AI)やロボットを活用した先端技術の開発・実証などを資金面で後押しする。国内の年間建造量を現在の約910万総トンから35年をめどに倍増させる目標だ。

造船業支援を巡り、政府は総合経済対策に官民合わせて1兆円規模の投資を目指す方針を明記。基金に今後10年間で総額3500億円を拠出する。業界団体の日本造船工業会も同額を投資すると表明している。

造船会社が出資する船の設計会社に海運大手の日本郵船、商船三井、川崎汽船の3社が資本参加することが26日分かった。中国、韓国メーカーに押される日本の造船業の再生に向け海運業界も連携し、次世代運搬船の開発に取り組む。生産能力の拡大については日米両政府が協力を推進する覚書を結んでおり、こうした投資が今後、拡大するかどうかが注目される。

3社が資本参加するのは、今治造船と三菱重工業が共同で設立したマイルズ。造船プロセスの合理化を目指し、船の設計を標準化して量産体制を整える狙いもある。脱炭素の動きは海運業界でも重要視されており、環境負荷の低い次世代燃料船の需要増加を見据え、開発を進める。

足場ごと転落したのならどうしようもない。

長崎県西海市の造船所で28日、30代の作業員の男性が高所作業中に足場ごと転落し、死亡する事故がありました。

事故があったのは西海市大島町の大島造船所で、警察によりますと、28日午前11時50分ごろ、高さ数メートルの高さで船体の溶接部分の確認作業をしていた30代の男性作業員が、足場ごと転落しました。

男性は頭から出血し意識不明の重体で西海市内の病院に運ばれましたが、間もなく死亡が確認されました。

警察が、事故の詳しい原因を調べています。

海外の方が安く解体できるし、大型の船は外航船なので、外国の解体ヤードまで自航できる。だから日本での解体は、上手く行くとは個人的に思えない。この意味の上手く行くとは、儲からないと言う意味。

船の修繕やドックを考えたら良い。ほとんどの大型の船は海外で修繕やドックをする。シップリサイクルで儲けが出るなら、同じように日本でも修繕やドックで儲ける事が出来るはずである。

全国銀行協会のイベントが23日、都内で開かれ、地方創生の取り組みとして愛媛県松山市の「オオノ開發」が進めている国内初の「シップリサイクル事業」が紹介されました。

【写真】愛知の事業所で行われる船の解体・再資源化

「海外マネーの日本への呼び込み」などをテーマに開かれた全国銀行協会のイベントでは、愛媛銀行の向井常務が海運、造船が盛んな愛媛ならではの地方創生の取り組みを紹介しました。

(愛媛銀行・向井正知 常務)

「弊行はシップファイナンスの歴史が古く、かつて海運銀行と呼ばれるほど地場の海運、造船業と親密な関係を築き海事産業を金融面から支えてまいりました」

愛媛銀行が紹介したのは、オオノ開發が国内第1号の認可を受け準備を進めている国内初の「シップリサイクル事業」で、船舶を解体し鉄の再資源化を進める計画について説明しました。

(オオノ開發・山下裕二 社長)

「金融関係機関の皆さまから支援を受けながら、愛知県・知多事業所で2028年4月の開業を目指しております」

鉄鋼業界では、世界的に鉄スクラップの需要が高まっているものの、船舶の解体は主に海外で行なわれていて、愛媛銀行の向井常務は「需要を国内に取り込んでいく」と事業の意義を語っていました。

23日、福山市の工場で屋根から男性が転落し死亡する事故がありました。警察は労災事故として、事故の原因を調べています。 事故があったのは、福山市沼隈町の常石造船の第2工場です。警察と消防によりますと、23日午前10時半ごろ、「20mの高さの屋根から人が落ちた」と119番通報がありました。 大分市に住む塗装工の小野貴勝さん(31)が、工場の屋根で防水補強の溶剤を吹き付ける準備などをしていたところ、屋根が抜け落ちて約20m下に転落。病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。 小野さんは当時、スレート屋根で1人で作業していたとみられていて、警察が事故の詳しい原因を調べています。

愛媛県今治市の造船下請業者が、破産手続き開始の決定を裁判所から受けたことが9日に分かりました。負債は約1500万円と見られています。

破産手続き開始の決定を受けたのは、今治市小泉の造船下請業「高春工業」です。

東京商工リサーチ今治支店によりますと「高春工業」は2018年4月に設立。地元の造船所の下請けとして作業を行い、2022年12月期の売上げは2600万円。しかし受注単価が厳しく従業員の退職などもあり、事業を続けることが困難になったとしています。

破産手続きの開始の決定は松山地裁今治支部から10月1日に受けました。負債は約1500万円と見られています。

By Lisa Baertlein

LOS ANGELES (Reuters) -The U.S. is one week away from imposing port fees on certain vessels with links to China, a move expected to cost the top 10 carriers $3.2 billion next year as President Donald Trump seeks to address China's growing dominance on the high seas.

"While some observers believe the October 14 deadline may be extended — or even scrapped — as part of broader negotiations, the uncertainty has already unsettled carriers, adding another layer of geopolitical risk to fleet deployment strategies," S&P said in a report this week.

Trump's administration said fees imposed on ships built, owned or operated by Chinese entities will help pay to revive U.S. shipbuilding. A law to direct that long-term funding is making its way through the U.S. Congress with strong bipartisan support.

In an update late last week, the U.S. Trade Representative put ship owners on notice that they, not the agency, are responsible for establishing if the fees apply.

"The burden for determining if a vessel owes the fee is on the operator, NOT CBP," USTR said.

It also said fees must be paid through the Department of the Treasury's Pay.gov website, not at the port of entry.

Vessels owned or operated by a Chinese entity will face a flat fee of $80 per net tonnage per voyage to the U.S. Non-Chinese operators of Chinese-built ships will be charged the higher amount of either $23 per net tonnage or $154 per 20-foot equivalent unit capacity. Both fees are imposed on a ship no more than five times a year, maritime technology and data provider Alphaliner said.

Following intense industry push back, USTR significantly eased fees from initial proposals, exempted many U.S.-based operators and extended the timeline for fees on liquefied natural gas (LNG) carriers.

On the other hand, it expanded fees to include any non-U.S. built roll-on/roll-off auto carriers - with exceptions for U.S.-flagged ships.

Alphaliner estimated that Chinese carrier COSCO, including its OOCL fleet, is most exposed to the fees.

COSCO's fees could be as much as $1.53 billion next year - nearly half of the $3.2 billion projected for the top 10 cargo carriers, it said.

Many other carriers, including France's CMA CGM, said they re-deployed Chinese-built ships to avoid the fees.

Meanwhile, Beijing has responded. Premier Li Qiang signed a decree pledging countermeasures against any discriminatory measures on Chinese ships or crews.

Trump and Chinese President Xi Jinping are slated to meet at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit scheduled for late October through November 1 in South Korea.

Last year, U.S. shipyards built fewer than 10 commercial ships. China shipyards, many of which build both commercial and military vessels, turned out well over 1,000.

(Reporting by Lisa Baertlein in Los Angeles, additional reporting by Gus Trompiz in Paris; Editing by David Gregorio)

Pölös Zsófia

Journalist Trans.info

Starting 14 October 2025, ships owned, operated or built in China will face new U.S. port fees of up to $50 per net ton, part of Washington’s latest trade measures designed to curb Chinese dominance in global shipping and shipbuilding. Vessels that fail to pay the fees in advance risk being denied unloading at U.S. ports, the U.S. Customs and Border Protection has warned.

“Vessels without proof of payment will be subject to denial of lading or unlading operations, or clearance withheld, until payment can be verified,” CBP said, as quoted by The Maritime Executive.The requirement effectively means ships that have not paid the tariff will not be permitted to unload cargo, a policy Washington hopes will pressure shipowners and charterers to comply before reaching U.S. waters.

アメリカだけでなく、イギリスも自国の海軍の船を建造する事が出来ず、スペインで建造するそうだ。商船で競争力がなくなると、建造量が減るわけだから、軍の船を建造するとなっても、造船の関係する技術者や職人がいるとは限らないと言う事だろう。セキュリティー的に言えば、かなりダメージだと思う。情報の守秘義務、修理、そして改造となっても、イギリス国内で出来ない可能性は高くなる。ハイテクではなくても、生産がストップすれば

Mike McBrideBBC News NI

A UK warship will now be largely built in Spain because the Harland & Wolff (H&W) shipyard in Belfast is "not ready", a Spanish shipbuilding firm has said.

Navantia, Spain's state-owned shipbuilder, leading the £1.6 billion Fleet Solid Support (FSS) programme, confirmed that most of the construction of the first of three Royal Navy vessels will now take place in Spain.

Originally the midsection of the first ship was to be built in Belfast, but that has now moved to Cádiz in Spain.

Donato Martínez, chief executive of Navantia UK said the move was because H&W's facilities were still "undergoing upgrades" after the yard was rescued after it fell into administration last year.

Navantia is the major partner in the FSS programme to build three naval logistics vessels with Harland and Wolff as subcontractor.

Harland and Wolff's main site is the historic Titanic shipyard in Belfast and it also has yards at Appledore in Devon and at Methil and Arnish in Scotland.

Navantia, which is owned by Spain's government, has its main shipyard in Cádiz, southern Spain, where the majority of its 4,000 employees are based.

'Shuffled a little bit of things'

"The facilities were not ready in Belfast," Donato Martínez said in an interview with the Financial Times.

"We shuffled a little bit things for ship one into Spain, and we moved from Spain things for ships two and three."

Under the original plan, the ship's midsection was to be built at H&W's Belfast yard, with the bow constructed at H&W's Appledore facility in Devon and other sections in Spain, before final assembly in Belfast.

But under the revised plan, the bow will be built in Devon, while the midsection and the remainder of the first ship will now be constructed in Cádiz.

All three vessels are still to be assembled in Belfast.

'Ensure timely delivery of the vessels'

In a statement to BBC News NI, Navantia said that following their acquisition of Harland & Wolff, "some adjustments are being made to the programme to ensure timely delivery of the vessels".

They said this is to "allow the planned recapitalisation investment in the Belfast shipyard to be completed".

"It will be necessary to increase the proportion of FSS ship one build in Spain which will be offset by greater UK content for ships two and three, supporting our vision to enhance UK sovereign shipbuilding capability now and into the future."

"For all three ships, the Appledore scope (in Devon) is unchanged," they added.

A Ministry of Defence (MoD) spokesperson said that the "overall build strategy for the FSS programme remains unchanged" and that all three ships will still be assembled in the UK.

■中小型船は免除、初期提案から緩和も影響大

昔、アメリカの海運会社のアメリカ人と話す機会があったが、アメリカはアメリカ人労働者を守る規則と弁護士の影響で、アメリカ人を使いにくいので、アメリカに登録されている会社なのに、アメリカ生まれの人間がほとんどいないと笑っていた。

労働者を守る規則が充実しているのは良いが、ちょっとした事で弁護士を立ててくるから、他の選択があればアメリカ人を雇わなくなるのは仕方が無いように思える。

危険が伴う製造業はアメリカではコスト高か、難しいとなるのは自然だと思う。ただ、移民や不法移民がいるから、総合的にはグレーだと思う。

東京商工リサーチ北九州支店によると、福岡県水巻町の内航海運業や不動産賃貸業を営んでいた上野海運と、グループ会社で石油製品販売業の菱栄石油は、3日付で福岡地裁小倉支部から特別清算開始決定を受けた。負債総額は現在調査中。

現代自動車グループとLGエナジーソリューションが米ジョージア州に10兆ウォンを投じて作ったバッテリー工場で300人以上の韓国人が米移民当局に逮捕・拘禁され、現地人材だけでは工場建設だけでなく運営も厳しい韓国企業の現実があらわれたとの評価が出ている。第1次トランプ政権以降に韓国企業が米国に製造業の工場を大挙作ったが、現地人材の熟練度不足などで少なくない困難を経験してきたためだ。

韓国企業が米国に工場を作る際に体験する最初の障壁は許認可問題だ。環境・安全規制の場合、連邦政府と州政府からそれぞれ許認可を受けなくてはならないが、週ごとに規制基準が異なる。これをどうにか合わせたとしても建設現場で必須の溶接工からして現地で確保するのが容易でない。米国が輩出する溶接工があまりに少ない上に、韓国企業の要求に見合う人材はさらに足りないためだ。韓国産業研究院のチョ・チョル選任研究委員は「米国は工場設計・施工・管理などがとても細かく分けられており、竣工まで韓国より長い期間がかかるが人材不足も深刻だ」と指摘した。

工場を作っても難関は続く。まず現地で熟練人材を得るのが難しい。現代自動車グループの場合、2005年にアラバマ州の現代自動車工場竣工から20年にわたる試行錯誤の末に製造人材を養成し、現地化にも成功した。だが進出初期には組み立て・溶接技術者を確保するのが容易でなく困りきったという。現在は自動化工程が導入されたが最終組み立てと品質検査には熟練人材が必須だ。

業界関係者は「テスラだけでも、米国製は中国製テスラより段差などが激しく組み立て完成度が落ちるという評価を受ける。それだけ米国には繊細な組み立て技術を持っている人材が足りないという意味」と話した。その上雇用後の労働の質も落ちる。業界関係者は「訓練させたのに数カ月で工場を辞めるケースが米国ではとても多い」と話した。一部工場では雇用した現地人のうち麻薬問題などで仕事をまともにできなかったケースもあったという。

韓国企業がこの10年で米国に作ったバッテリー、自動車、半導体などの最新工場では熟練技術職がより重要だ。米国内で製造業の雇用は手が油まみれになる単純労働とみなされるが、最近の先端設備を備えた工場は違う。単純労働は自動化が進んでいる方で、工場の生産性を左右するのは複雑な機械操作と維持保守を引き受ける技術人材だ。バッテリー業界関係者は「バッテリー工場は先端技術と伝統製造業の労働集約的生産方式が結びついている所。現地の人材を教育し歩留まりを一定程度引き上げるには相当な時間と努力が必要なので、序盤には韓国で工場を運営した人材の参加が避けられない」と話した。

トランプ米大統領が再建を推進する造船業も人材不足が深刻だ。米国には造船熟練工がいないばかりか、船舶設計エンジニアを養成する大学もミシガン大学造船海洋工学科1カ所だけだ。これに対しフィリー造船所を買収したハンファオーシャンは韓国から50人を派遣して現地人材を教育中だ。ソウル大学造船海洋工学科のイ・シンヒョン教授は「良質の人材が十分に供給されなければMASGAプロジェクトも順調に進まなくなるだろう」と懸念する。

トランプ政権の関税政策により現地直接投資が増え米国で製造業従事者需要は急増しているが、実際に米国内では既存の製造業雇用を満たすのも困難なことが明らかになった。外国人材に対する開放がなくては製造業の再建は難しいという指摘が出る。

米公営放送NPRの5月の報道によると、現在米国内製造業雇用のうち約50万件は人材不足により埋まらない状態だ。デロイトが昨年米国の製造業200社を対象にアンケート調査した結果、回答企業の65%以上は「人材採用と維持」を最大の課題に挙げた。デロイトは「2033年まで追加で380万人の製造業労働者が必要な見通しだが、人材問題が解決されなければ最大190万件が埋まらないだろう」と分析した。トランプ政権の関税施行で現地工場需要が増えた点を考慮すれば米国内の製造業人材不足はさらに深刻化する。

結局米国政府が「米国に工場を作れ」と要求だけするのではなく、内部で製造業人材を育て外国専門人材をしっかり活用しなければならないという指摘が出る。米労働統計局によると、昨年の米国の民間労働力の19.2%は外国人が占め、前年の18.6%から0.6ポイント拡大した。世宗(セジョン)大学経営学部のキム・テジョン教授は「トランプ政権は大規模生産施設を積極的に誘致しながら人材養成は疎かにしている。結局韓国人が現地人材を教育しなければならない状況だが、両国の労働者が一緒に働けるよう助けるべきで、これをかえって妨げてはならないだろう」と話した。

見た感じ、技術的には大した船ではないと思うけど、外国仕様の船を知らない小型の造船所には理解できないレベルだろう。また、全く同じように設計、そして建造する必要もないと思うけど、小型で英語も読めない造船所の人達には無理だろう。商船三井にしても大型船であれば、専門家や経験豊富な船員達はいると思うけど、小型船に関しては知識がないのではないかと思う。

ヨーロッパで設計された船はコンセプトが全く違う。怖くて変更や改良できないだろうな!もう日本の造船所で直ぐに理解できるような人材はいないと思う。英語の問題もあるし。特殊船に関してほぼ全てが日本の船舶設計とは思想が違う。

結局、アルミの船体だけ作って、それ以外は、システムとして丸ごと買うようになるのだろう。それなりの隻数を建造すれば、何かを学ぶかもしれないけど、メンテも外国からのサービスエンジニアを呼ぶようになるから割高だろう。日本人を教育するとしても英語が出来る人間が必要だから割高になると思う。システムが複雑だから故障すると稼働率も落ちるし、直ぐに対応できないと思う。船価が大きいから小型造船所は興味を持っているのだろうけど、外国のメーカーは日本のように扱えないよ。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

CTVのシートは、本来は船酔い防止ではなく、作業者の腰を守るためのシート。

波浪中の高速船での移動は、腰への衝撃が凄まじい。移動中に労災防止のため、CTVはダンパー付きシートを導入している。

最近は安くはなったけれど、価格はCrew用で70万円前後、操舵手用のHelm seatは150万円くらいする。

インペラとバケットを含むウォータージェット一式、エンジン、シート、全て輸入品で、国産はドンガラくらい?

高品質のアルミ溶接ができる造船所も、日本で何社もない。また、岩手の小鯖造船さんあたりに頼るんじゃないの?

そもそもJR九州のクイーンビートルすら、誰も修理の名乗りを上げないくらいだから。

風力発電は、気候的要因が重要なものです。

日本は台風がたくさん来る地域で、欧州は全くというレベルで来ません

そういう地域を真似て電力をつくるのは馬鹿です

これを推進した政治家を次の選挙で堕とす

それが国民の義務でしょう

洋上風力発電の設置やメンテナンスに欠かせない交通船「CTV(クルー・トランスファー・ベッセル)」。揺れに強く、高速で技術者を風車まで運ぶこの船の国産化に、長崎の造船所が挑戦しています。世界で需要が拡大する新市場で、ヨーロッパ勢に追いつけるか注目されています。

【写真を見る】【洋上風力】世界需要拡大のCTV船 国産化プロジェクト始動 欧州勢に迫れるか

■洋上風力発電を支える 時速46キロの高速船「CTV」

波静かな長崎港に、見慣れない船が姿を現しました。商船三井が保有する「KAZEHAYA(かぜはや)」。揺れが少ない双胴船で長さ26.3メートル。最大速力は24.9ノット=時速46.1キロメートルと高速です。

洋上風力発電の設置やメンテナンスに不可欠な船で「CTV」と呼ばれています。洋上の風車まで拠点となる港からメンテナンスなどを行う技術者を輸送するための交通船です。

■幅10メートルの巨大フェンダー 風車への安全な乗り移りを実現

双胴船「KAZEHAYA」はアルミ製で軽く、短時間で風車まで作業員を運べるよう高速化が図られています。

大きな特徴は船首に取り付けられた幅、約10メートルあるフェンダーです。このフェンダーを風車の付け根にある梯子に押し当てて船体を安定させ、技師が乗り移ります。

■揺れを吸収する特別シート「快適!」と驚きの声

今回の入港の目的は、商船三井が長崎の造船・海事産業と連携を深めるためのいわば『顔合わせ』です。作業員用の客室には12名分の椅子があります。

KAZEHAYA 早川昇司船長:

「座ってみてください。揺れを吸収できるので」

「…快適!すごい!」

風車への乗り移りや高所作業を行う作業員が、移動中に船酔いしないよう配慮されています。

客室の上が操縦席です。操縦席は広い視界を確保し、作業員が船首から風車に乗り移る様子を直接確認できます。洋上での風車への接続は風や波の影響を受けやすいため手元で細かい操船を行います。

■製造はオランダ「できれば日本で」

「KAZEHAYA」はオランダの造船会社「Damen Shipyard(ダーメン・シップヤード)社」が設計・製造した船です。機器の表示はすべて英語。エンジンも外国製です。このため、国内での運用で苦労することもあります。

商船三井 沼田紗奈さん:

「メンテナンスをするときに部品を取り寄せるとか、技師の方を呼ぶのに時間もお金もかかってしまう点は困っています。できれば日本のメーカーの皆さんと一緒に頑張っていけたらなと思います」

商船三井 琴賀岡 健太さん:

「一番大事なのは、地元の企業の皆様への雇用が促進をされること、洋上風力発電産業に対する理解を深めていただくことだと考えておりまして、そのきっかけになればいいなと考えております」

長崎県産業振興財団では、長崎の造船業が担う役割に期待を寄せています。

長崎県産業振興財団 川口晋治さん:

「国内でも洋上風力プロジェクトが、いろいろ立ち上がってきてますし、政府におかれましても今後どんどん推進しようとしております。そういう中でCTVの需要も今後どんどん拡大されると思われますので、国内で建造する場合は長崎県の造船業の皆様が連携して建造に携わっていただければと思っております」

■アルミ船パイオニア企業の挑戦

オランダのDamen Shipyard社の設計に基づき、CTVの建造に動き出している造船所があります。

創業1967年の佐世保市の沖新船舶工業は、FRPやアルミ船など、軽量素材の船舶を手掛ける県内のパイオニアです。

沖新船舶工業 津志田正和設計部長:

「今までのお客さんとは違う別の市場ということで、新しい仕事が呼び込めるかなとは思っています」

沖新船舶工業では、離島フェリーのほか水産庁や国交省の業務艇など、高速性や安全性が求められるアルミ船を数多く手掛けてきました。アルミニウムは曲げや溶接などの加工が他の金属と比べて難しいとされています。

津志田さんは初めてCTVを見たとき“黒船”に感じたといいます。

沖新船舶工業 津志田正和 設計部長:

「正直、カルチャーショックを受けました。船体(建造)はアルミで溶接だとか、あまり(日本も)劣ってはいないと思います。ただ電子機器・機械類、(デザイン性)というところではやっぱりヨーロッパが進んでるなっていうのは感じましたね」

記者:

Q、今まで、作業員をどこかに送る船で、ああいう思想・発想って日本にあったんですか?

「ないと思います。客船であってもあそこまでのグレードはないですし…そうですね、もう、かなりの高レベル・ハイスペックな客室だと思いますね」

世界4位への再浮上

■国内需要は約100隻、アジア市場も視野

沖新船舶工業は、円安の影響は大きいものの、建造の速さとその後のメンテナンスで国産のメリットは出せると話します。

沖新船舶工業 津志田正和設計部長:

「国内の需要は国土交通省が発表しているので100隻ぐらいいると思うんすよね。国外も今、韓国もどんどんどんどん洋上風力発電やってますし、もう台湾、インドに関してはもう日本より既に先に進んでる状態なんで、これから日本がどう太刀打ちできるかというのは考えてますけど。ヨーロッパの技術に追いついて、さらにいいものを作っていければ。国産化っていうのも、国外に輸出っていうことももちろん考えてます」

ヨーロッパやアジアが先行する「洋上風力発電」。世界の技術に追いつき、追い越そうと国際的な「新市場」へ参入する挑戦が始まっています。

■国産CTV実現への課題 価格競争力と国際規格への対応

現在、国内では洋上風力発電の設置が進んでいますが、風車はほとんどがヨーロッパ製で先行するヨーロッパの風車メーカーが「CTV」の仕様や安全基準などについて厳しい標準規格を定めています。

今後、国産の「CTV」を国際市場で展開していくためには、これらの標準規格をクリアした上で価格競争でも負けない船をつくる必要があります。

課題は山積みですが、長崎が培ってきた造船の技術力を生かして、新たな産業の柱に成長させてほしいところです。

長崎放送

発電船に関してトルコは何十年も前から建造し輸出している。そう言う意味ではかなりの経験があると思う。マレーシアか、インドネシアでもトルコ製の発電船が使われていたと思う。バージタイプが座礁し、使えなくなった記事を見た事がある。アフリカで適切に管理できるのだろうか?

18年間を封じ込めたインドネシア発電船 PLTD Apung 1(じゃかるたインドネシア語レッスン)

ここにもインドネシアの国旗が。重さ2600トン、電力公社のディーゼル発電船(じゃかるたインドネシア語レッスン)

巨大津波に流されたアチェの発電船 Kapal PLTD Apung Tsunami Aceh(インドネシア文化宮(GBI-Tokyo))

PLNとPT PALは、インドネシア東部地域向けの2船舶発電所を追加(VOI)

PT PAL Indonesia Dukung Pemberdayaan Daerah Lewat Pembangkit Listrik Terapung(Good News From Indonesia)

商船三井が8月20日、パシフィコ横浜で開催された第9回アフリカ開発会議(TICAD9)の併催イベント「TICAD Business Expo & Conference」に登壇し、アフリカでの発電船事業について紹介した。

「発電船」とは聞き慣れない言葉かもしれないが、文字通り発電する機能を持つ船舶のこと。海に浮かぶ発電所だ。もともと重油を燃料とする発電船事業を展開していたトルコの発電船事業者カルパワーシップ社と商船三井が協業。商船三井がアジアの海運会社で唯一手がける、LNG(液化天然ガス)の貯蔵・再ガス化機能を有する“FSRU”(Floating Storage and Regasification Unit、浮体式LNG貯蔵再ガス化設備)を発電船と共に設置することで、発電船の燃料を環境負荷の低いLNGに転換する取り組みを進めている。

LNG船(最下部の船)で運ばれてきたLNGを隣のFSRUに移し、貯蔵。電力需要に応じてLNGをガス化(気化)させ、発電船(上部にある3隻)に送り、ガスでつくった電力を陸上の電力網に送電する。

伝統的な海運事業に加え、船舶を活用した多様な社会インフラ事業を展開する商船三井。現在アフリカでは、モザンビークとセネガルの2カ国で発電船事業を開始している。

同社の小林潤氏は、アフリカの電力事情について、アクセス格差の是正とグリーンエネルギーへの移行という二つの緊急の課題があるとする。「大陸全体で、約6億人が依然として電気へのアクセスがない状態で生活しています。サハラ以南のアフリカには、電気が使えない人々の約80%が集中しており、多くの国ではアクセス率が30%未満です。単に不便なだけでなく、医療、教育、産業の成長が制限されている状態です。同時に、世界は脱炭素化へと進んでいます。発展の途上にあるアフリカ経済では、電力供給を実現しつつ、エネルギー転換に貢献する解決策を必要としていますが、ここに当社のLNG発電ソリューションの意味があると考えています」という。「私たちの事業の主な利点は三つあります。第1に速度。陸上の発電所は、土地の取得や許可取得などに通常5年から7年かかりますが、発電船は数カ月で電力供給を開始できます。第2に柔軟性。需要の変化に応じて船舶の場所を移すことができます。第3にクリーンな燃料であること。LNG発電は重油と比較してCO2排出量を約2~3割減らすことができます」とアピールする。

同社の渡邉達郎常務執行役員は「LNG発電船事業をはじめとするさまざまな事業でパートナーと協力し、アフリカの持続可能な未来を支えるインフラ、物流、エネルギーソリューションを構築したい」としている。

関税措置をめぐる日米交渉で経済安全保障の観点から両国が協力を深める分野に「造船」が含まれたことを踏まえ、国土交通省は来年度予算案の概算要求の重要項目として造船業の強化を掲げる方針です。造船設備の拡張などを進めるほか、協力内容の具体化にあわせて柔軟に予算措置を講じることも検討しています。

中国が国主導で造船の世界シェアを大きく伸ばす中、関税措置をめぐる日米交渉で経済安全保障の観点から両国が協力を深めることで合意した分野には造船が含まれました。

これを踏まえ、国土交通省は、8月末に締め切られる来年度予算案の概算要求で、造船についての強じんなサプライチェーンの構築が必要だとして、造船業の強化を重要項目として掲げる方針です。

要求段階では金額を示さない「事項要求」としますが、当面は、船の建造量を引き上げるための国内の造船所の拡張や、老朽化した設備を自動化や省力化の機能を持つ設備に更新するための支援を想定しています。

また、日米協力の内容の具体化にあわせて新たな支援策が必要になる可能性もあるため、柔軟に予算措置を講じることも検討しています。

国土交通省は今後、関係省庁と連携して造船業の強化に向けたロードマップの策定にも取り組むことにしていて、政府全体での中長期的な支援につなげたい考えです。

ヨーロッパの造船所の中には倒産、又は、消滅する前に、ナックル部分の多い船を建造していた造船所がある。個人的な推測だが、コストカットのためだったと思う。

ライバルが存在する限り、コストカット戦争はなくならない。一部の船を除いて、コストカットの試行錯誤はなくならないだろう。「撓鉄」技術工は今後も減っていくだろう。

防衛産業はあまりコストを気にしないので防衛産業か、一部の造船所に集約されていく可能性はあると思う。

戦後の復興や高度経済成長の原動力となった日本の造船業。世界に冠たる造船大国への発展を支えてきたのは、分厚い鋼板を火と水で自在に曲げる「撓鉄(ぎょうてつ)」に代表される高い技術力だった。この匠の技を今も磨き続けているのが、兵庫県相生市の造船所「JMUアムテック」だ。建造量では中韓両国の後塵(こうじん)を拝する今、熟練工たちがともすバーナーの炎は「造船ニッポン」復活の光にもみえる。

■ガスバーナーで

相生湾に面して立ち並ぶ工場棟の一角で、ガスバーナーと冷却水のノズルを手に厚さ4センチの鋼板に向かう撓鉄工の北川哲也さん(52)。平成3年入社の熟練職人が、鋼板をバーナーで熱したり、放水して冷やしたりしていくと、平面の分厚い板が徐々に丸みを帯びてくる。

木型を合わせて曲がり具合を確認しながら、その作業を繰り返す。鋼板の表面を高温で熱すると膨張し、その部分を急激に冷やすと加熱前より収縮して曲げが生じる-という仕組みを利用した撓鉄加工。プレスやローラーなどと比べて繊細な曲げ加工が可能なため、船首や船尾など複雑な曲面を持つ船舶の製造にはもってこいの技術だ。

「個々の鋼板やその日の気象条件によって曲がり方が違う。いかに同じような仕上がりに持っていくか、今も考えながら作業に当たっているんです」と話し、青白い炎と水しぶきを分厚い鉄の板に放っていた。

■建造量世界一に

JMUアムテックは、明治40年創業の「播磨船渠(せんきょ)」がその前身。「播磨造船」などと改称したのち、大正5年には日本を代表する商社・鈴木商店が買収、「播磨造船所」として再出発したが、7年に帝国汽船の造船部となり規模を拡大。しかし第一次大戦後の恐慌の影響を受けて10年、神戸製鋼所の播磨造船工場になったが、昭和4年に「播磨造船所」の名で分離独立。国内屈指の造船所に成長していった。

第二次大戦をはさんで昭和35年、戦後最大(当時)となる石川島重工業との合併で「石川島播磨重工業(IHI)」の相生事業所に。37~39年は世界一の建造量を誇った。

だが、造船不況のあおりを受けてIHIは相生事業所の新造船撤退を決定。平成2年にこれらの部門を引き継ぎ「アイ・エイチ・アイ・アムテック」が誕生。親会社の統合によって25年に現社名となった。さらに今年6月、今治造船がJMUの子会社化を発表。アムテックの社名がどうなるか現時点では不明だ。

■次代へ技術継承

「大切にしてきたのは、技術を絶やさず次代に伝えること」。水野昌芳取締役(65)が強調する。

創業から120年近く、常に時代の波に翻弄されつつ生き残ったアムテック。継承してきた撓鉄などの技術力に着目し、船首や船尾などに特化したブロックの製造を事業の大きな柱の一つに掲げた。

造波抵抗を減らすために設ける「バルバスバウ」と呼ばれる船首下部の丸い突起部分は、複雑な3次元曲面で構成され、撓鉄技術が大いに活躍する。各社とも熟練工が減少していく中、バルバスバウなどのブロック製造を請け負い、これまでに製造した船首は約700個にのぼる。世界的にみても突出した数だという。

技術継承のため、ベテランから若手に技を継承する技能マスター制度を平成17年に制定。20年には全国で6カ所目となる技能研修センターを開設した。自社だけでなく地元企業の若手従業員を受け入れ、地域ぐるみでレベル向上を図る取り組みだ。

「ただ、バルバスバウについては順風ではない」と水野さん。船種や運行速度によってはバルバスバウがないほうが燃費向上につながるとされるためだ。

それでも撓鉄の必要性に変わりはなく、技術工を確保するため毎年、若手の採用を続ける。さらに新造船でも、海面の清掃や油の回収などができる「海洋環境整備船」を連続で建造するなど、着実に受注を伸ばしている。撓鉄は造船技術の象徴。バーナーの炎は絶やさずともし続けてほしい。(小林宏之)

内海造船は瀬戸田工場(広島県尾道市)の新造船建造設備を増強する。総額27億円を投じて160トン吊りの塔型クレーン2基を導入する。液化天然ガス(LNG)燃料船をはじめ、従来より重量が増す新燃料船やゼロエミッション船の船体ブロックを効率よく搭載できるようにする。フェリーやRORO船など、自社が得意とする船種の競争力を一段と高める。

【写真】160トン吊りクレーンを導入する瀬戸田工場

現在、瀬戸田工場の船台には130トン吊り2基、60トン吊り2基の塔型クレーンを備えている。このうち60トン吊り2基を160トン吊りに更新する。2028年3月までに工事を完了する見通しだ。

内海造船はフェリーやRORO船で国内トップクラスの建造実績を持つ。二酸化炭素(CO2)の排出量削減を目的として陸上輸送から海上輸送に切り替えるモーダルシフトの一環で需要が期待できる。

現状、フェリーや4万重量トン型バラ積み運搬船(40GC)、RORO船、輸送艦、自動車運搬船などで3年分の手持ち工事を抱えている。

国際海事機関(IMO)が50年ごろまでの国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出ゼロを掲げており、今後は重油燃料船からアンモニアや水素などを燃料とするゼロエミッション船への切り替えが加速する見込み。これらは燃料タンクをはじめ追加設備が必要になる。これに伴い船体ブロックも高重量化する。

内海造船はこの5年間は10数億円の設備投資を継続してきたが、需要の変化に対応して設備投資を積み増す。

July 29 (SeeNews) - The Zagreb Stock Exchange said it will delist shares of shipyard 3. Maj Brodogradiliste on August 28 at the company's request amid ongoing bankruptcy proceedings.

The last trading day for [ZSE:3MAJ] shares is August 27, the bourse said in a press release.

The shipyard has 1,462,140 shares listed on the exchange.

In May, the commercial court in Rijeka opened bankruptcy proceedings against the shipyard after the company’s bank accounts had been blocked for at least 50 days.

The company's shipbuilding business had earlier been transferred to its subsidiary 3. Maj Rijeka 1905, which became state-owned following a 10.3 million euro ($11.9 million) debt-for-equity swap.

The Zagreb bourse placed 3. Maj Brodogradiliste’s stock under its monitoring segment on Monday following the announcement of the delisting.

The shipyard's shares last traded on the Zagreb bourse on June 26, ending flat at 1.98 euro.

($ = 0.863 euro)

By Romania Journal

日本の大学には造船学科は存在せず、工学部や海洋開発の一部として残っているだけ。専門で大学を卒業しても、何も知らない工学部の学生よりはまし程度でしかないと思う。入社してから設計の事を学ぶのは非効率だし、時間もかかる。統合して、同型船で建造するのが一番効率的だと思う。サイズのメリットと効率のメリットに焦点を絞って頑張るしかないと思う。造船所で違いはあるが価格優先で質、信頼性、そして耐久性のコンビネーションで選択が決まると思うので、日本の造船所と言う考え方で統合による効率化は良い選択だと思う。造船所による多少の違いはあった方が、発注者の希望を取り込むには良いかもしれない。ターゲットをどこにおいて設計するかも重要な部分ではあると思う。船やタイプが同じでも、船のスペック次第で、日本を避ける発注者はいる。価格が一番重要であるが、スペックも発注者によっては重要な事はある。ただ、効率の部分はあるので、全てを取り込もうとしない事も重要だし、ターゲットと設計も重要な事もある。

今治造船が成功したには理由があるので、当分の間は、今治造船のやり方が有利かも知れない。全ての発注者を取り込もうする事は無理だと思うので、設計する前にターゲットを考える事が重要だと思う。技術がと言っても、発注者や運航者が評価する事なので、評価されない部分を頑張っても無駄な結果になると思う。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

>日本の造船業は、長年にわたり高い技術力と信頼性で世界に名を馳せてきた

まず、この間違った認識から改める必要があります。

安価なバルクやタンカーでシェアを伸ばしたに過ぎないから

韓国や中国に抜かれた。

北欧の造船所はなぜ生き残っているのか?

本当の「高い技術」があるからです。

日本は技術者の給料を3倍にしないと技術でも韓国中国に抜かれる。

技術者がプライドを持てる待遇をして欲しい。

学生が造船なんて・・・・と思わないような待遇を

日本造船業の反転攻勢

日本の造船業は、長年にわたり高い技術力と信頼性で世界に名を馳せてきた。しかし1990年代以降、中国や韓国の巨大造船所が台頭し、受注競争が激化。建造量シェアで日本は第3位に後退した。

【画像】「なんとぉぉぉぉ!」 これが大手海運の「平均年収」です! グラフで見る(10枚)

こうしたなか、国内最大手の今治造船と第2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU)が、統合に向けて大きく動いた。両社は2025年6月26日、今治造船がJMUの株式を追加取得し、議決権比率を30%から60%へ引き上げたことで、JMUは実質的に子会社となった。

かつて日本は、世界の造船業をリードしていた。1956(昭和31)年には世界一の建造量シェアを記録し、1970~1980年代にはその割合が約5割に達した。技術と生産効率の高さで、日本の造船業は圧倒的な存在感を示していた。

しかし1980年代以降、韓国が新たな大型造船所を相次いで建設。さらに2000年代には中国が急速にシェアを伸ばし、日本は徐々に後退。特に2000年代後半からは両国の物量と価格競争に押され、日本の建造量シェアは現在10%台にとどまっている。

今回の子会社化は、日本の造船業が再び世界市場に挑むための転換点となる可能性を秘めている。

今治造船とJMUの統合戦略

今治造船は愛媛県今治市に本社を置く、日本最大の造船会社である。1901(明治34)年の創業以来、3000隻以上の船舶を建造してきた老舗企業だ。ばら積み船、コンテナ船、タンカーなど多様な船種の建造に強みを持つ。

今治造船グループは国内に複数の工場や造船所を有し、設計から建造、修繕まで一貫したサービスを提供可能だ。高い品質と技術力は国内外の海運会社から高く評価されている。

一方、ジャパンマリンユナイテッド(JMU)は、ユニバーサル造船とアイ・エイチ・アイ マリンユナイテッドの統合により2013(平成25)年に誕生した造船会社だ。両社は日本の重工業を牽引してきたユニバーサル造船(旧日本鋼管造船部門)と石川島播磨重工業(現IHI)造船部門にルーツを持ち、長年にわたる技術蓄積がある。ばら積み貨物船やタンカーに加え、

・液化天然ガス(LNG)船やLPG船といった高付加価値のガス運搬船

・護衛艦などの特殊船

の建造に強みを持つ。国内第2位の規模を誇り、今治造船とともに日本の造船業を支える柱だった。

今治造船とJMUは長らく国内二大造船メーカーとして競争を続けてきた。同時に日本の造船業を支える両輪でもあった。しかし、両社は国際競争力を高めるため、2021年に合弁会社「日本シップヤード」(NSY)を共同出資で設立した。同社はLNG運搬船を除く商船の開発、基本設計、販売を共同で手がける体制を整えている。これにより、日本造船業の競争力強化と効率化が進むことが期待される。

世界4位への再浮上

この統合により、今治造船グループの国内竣工量シェアは5割を超える規模となる。続いて

・大島造船所

・名村造船所

・新来島どっく

がそれぞれ10%前後のシェアを占めており、今治造船グループの圧倒的な影響力が明らかだ。

世界市場に目を向けると、両社の年間建造量合計は約500万総トンに達すると予想される。これはハンファオーシャンを上回り、

「世界4位」

の建造能力となる。さらに、韓国の現代重工業やサムスン重工業に匹敵する競争力を持つことになる。かつて世界シェアの半数以上を占めていた日本造船業が、再び

「世界のトップグループに返り咲く可能性」

が高い。この動きは業界に大きな影響を与えると予想される。まず国内では競争環境が激変し、寡占化が加速するだろう。従来、複数の造船所が受注を巡って競争してきたが、統合により今治造船グループが国内建造量の約半分を占めることで、実質的な寡占状態が形成される。これにより中堅・中小の造船所は、

・ニッチ分野への特化

・今治造船グループとの連携強化

を模索する必要に迫られる。国内競争の縮小は業界効率化を促す一方で、多様なプレイヤーの育成を難しくする可能性もある。

また、国際的には中国・韓国の巨大造船グループとの直接対決が避けられない。特に高付加価値船や特殊専門船種の分野で、これまで以上に激しい受注競争が繰り広げられるだろう。日本造船業の今後は、この競争の中で技術力と効率性をどう磨くかにかかっている。

造船業の再編と規制

今治造船関係者は、

「今までは助走期間だった。子会社化で本当の一枚岩になる」

と語っている(『日本経済新聞』2025年6月27日付け)。NSYとしての共同活動を経て、今後はシナジー効果をさらに高めることが期待される。

・生産効率の向上

・技術力の強化

・調達コストの削減

・マーケティング統合

などがこれまで以上に進む見込みだ。また、NSYの共同出資とは異なり、子会社化により意思決定が迅速化され、スピード感を持った市場展開が可能になる。

造船業界では今回の今治造船によるJMU子会社化のように、過去にも多くの再編や統合が繰り返されてきた。近年では、中国の中国船舶工業集団(CSSC)が吸収合併を重ね、中国最大手として業界を牽引している。一方で、失敗に終わった買収事例も存在する。代表例が

「韓国・大宇造船の買収計画」

だ。2019年に現代重工業グループは大宇造船買収を試みたが、欧州委員会が欧州連合(EU)の合併規則に基づき、LNG運搬船市場での競争低下を懸念して拒否した。このため計画は2022年に白紙撤回されている。

この事例は、造船業における大規模統合が法規制上の複雑な問題をともなうことを示している。本件でも日本国内の競争力低下の懸念が指摘されており、今後の動向には業界全体の注目が集まっている。

日本モデル再評価の兆し

今治造船によるJMUの子会社化は、日本の造船業にとって再生の起爆剤となる一手だ。「日本モデル」と呼ばれる高品質・高信頼の造船技術が、再び世界の舞台で評価される可能性を帯びている。

今回の統合で、国内シェアは大きく拡大し、世界でも第4位の地位へと浮上する見通しだ。技術力、建造規模、そして受注力の三拍子が揃う体制が整いつつある。

だが、規模の追求で終わるなら、この再編は本質的な変革にはつながらない。カギとなるのは、

・低炭素化

・高付加価値化

への確かな取り組みだ。環境規制の強化が進むなかで、持続可能な技術革新をどれだけ具体化できるかが、次の競争軸となる。

今後の成果と行動次第で、日本の造船業は再び世界の主役としての存在感を取り戻すことができる。その意味で今回の子会社化は、企業統合を超えた「構造転換」の起点といえる。

岩城寿也(海事ライター)

【07月23日 KOREA WAVE】韓国の大手造船企業「ハンファオーシャン」がアメリカの子会社ハンファ・フィラデルフィア造船所と手を組み、輸出型LNG運搬船の共同建造に乗り出す。

ハンファオーシャンはこのほど、ハンファ・フィラデルフィア造船所から3480億ウォン規模のLNG運搬船1隻の建造契約を締結し、さらに1隻のオプション契約も同時に確保した。

今回の契約は、ハンファオーシャンの系列会社であるハンファ海運が発注するLNG運搬船の建造について、ハンファ・フィラデルフィア造船所が契約を結んだ後、ハンファオーシャンが下請けとして建造契約を結ぶという構造だ。

このプロジェクトは、1970年代後半以来約50年ぶりにアメリカの造船所に発注された輸出型LNG運搬船。アメリカの造船・海運産業の再建およびエネルギー安全保障強化戦略の一環として推進される。特に米政府が2029年から段階的に施行を予定している「アメリカ産LNG運搬船を活用したアメリカ産LNG輸出輸送の義務化政策」への先制的な対応という点で、その戦略的価値は大きい。

ハンファオーシャンは今回の受注を通じて、北米LNG運搬船市場で独自の技術力と供給主導権を確保することとなった。また、世界で唯一、韓国とアメリカに生産拠点を持つハンファオーシャンは、ハンファ・フィラデルフィア造船所と協力建造体制を構築し、実質的にアメリカでLNG運搬船を建造できる能力を拡充していく。

今回の共同建造を通じて、ハンファオーシャンは韓国の高度な造船技術を段階的にハンファ・フィラデルフィア造船所に移転し、ハンファ・フィラデルフィア造船所は高付加価値船舶分野への事業領域の拡大を図る。特に今回の発注は、ハンファ海運の戦略的判断のもと、ハンファオーシャンは仕事の確保、ハンファ・フィラデルフィア造船所は技術力の獲得という「二兎」を得て、アメリカ市場進出に一歩近づいたとの評価を受けている。

LNG運搬船の建造の大部分はハンファオーシャンの巨済事業場を中心に進められる。ハンファ・フィラデルフィア造船所はアメリカ沿岸警備隊(USCG)やアメリカの法令および海上安全基準を満たすための認証作業などを支援する。アメリカ船籍として登録する必要がある場合、USCG基準の満足と認証作業は必須で、実際にアメリカでの船舶建造経験が豊富なハンファ・フィラデルフィア造船所がこれを主導する。今回のプロジェクトは、両造船所による共同建造モデルとして運営される。

ハンファオーシャン関係者は「ハンファ・フィラデルフィア造船所はアメリカでジョーンズ法の対象となる大型商業船の半数以上を建造してきた中核的な造船所。今回のプロジェクトは、LNG運搬船という難易度の高い船舶分野への拡張を通じてハンファ・フィラデルフィア造船所の技術的力量を一段と引き上げると同時に、ハンファオーシャンのグローバル技術力をアメリカ造船業に融合させる契機になる」と強調した。

急に、アメリカでLNG船の建造なんか出来るわけないと思ったけど、コメントの情報を含めて、体裁だけと言った感じなんだろうね。

韓国の造船所が成功するのかどうか、個人的には全く予想できない。昔、アメリカの映画で日本の自動車メーカーがアメリカの工場で四苦八苦するコメディー映画があったが、車の生産と比べて造船は自動化の部分が少ないから大変だと思う。苦労しても、連続建造が可能なだけの発注があるとも思えない。アメリカの無茶苦茶な要求や発言がなければ、絶対にありえない事。

アメリカ留学した経験があるから言えるが、やはり文化や国の価値観の違いは大きいと思う。アメリカの労働階級は人種も多様だし、韓国や日本の様なやり方は通用しないと思う。後、アメリカ政府がどれほど造船が軌道に乗る事を重要視しているのかわからない。造船と言うか、海軍の維持のために必要と言う事は理解しているとは思うが、それがどのくらい重要なのか、優先順位としてはどの位置なのかでも違ってくると思う。韓国にしても、日本にしても、造船産業は衰えているので同じ事をアメリカが言ってきたとしても、10年後であればもっと衰退していると思う。そうなれば、中国には太刀打ちできないのは確実だし、韓国も余力はなかったと思える。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

ほぼ韓国製造してアメリカ製で登録させたいって、艤装はアメリカでやるのかな?

アメリカの造船技術ってなんとなく大雑把そう。

ハンファオーシャンが所有する米フィリー造船所の実績をつくるために、同じハンファグループの海運系列会社が頼まれて発注しただけ。

よくわからん記事内容。自己満足で結構だが。

ハンファオーシャンが所有する米フィリー造船所がハンファグループの海運系列会社ハンファ海運から液化天然ガス(LNG)運搬船を受注した。フィリー造船所がLNG運搬船を受注したのは初めてだ。

ハンファオーシャンは22日、フィリー造船所(法人名・ハンファフィリーシップヤード)と3480億ウォン(約369億円)規模のLNG運搬船1隻に対する建造契約を締結し追加の1隻に対するオプション契約も確保したと明らかにした。今回の契約はハンファ海運がフィリー造船所にLNG運搬船を発注し、フィリー造船所は親会社であるハンファオーシャンに船舶建造の下請けを任せる形態だ。

契約によると、LNG運搬船建造の相当部分はハンファオーシャン巨済(コジェ)造船所で行われる。まだフィリー造船所はLNG運搬船舶を建造できる資材供給網と人材をそろえられていないためだ。代わりにフィリー造船所はこの船を米国船舶として登録するための現地認証作業を引き受ける。建造が韓国で行われても進水と完成が米国で行われれば米国商船として登録できるというのがハンファオーシャンの見通しだ。

ハンファオーシャン関係者は「LNG運搬船の共同建造を通じハンファオーシャンの技術力がフィリー造船所に移転されるだろう」と期待した。

マリンレジャーで人気のダイビング船で事故が相次ぎ、国土交通省などが安全対策に乗り出す。様々な業者が入り組む「玉石混交」の状態で、国も実態を把握し切れていなかったが、使用の有無を申請させて、実態に合った検査につなげる。安全管理などをまとめたガイドラインも近く公表し、業者やダイビング客に注意を呼び掛ける。

【写真】「乱立」するダイビング船、危険性と注意点は

国交省などによると、ダイビング船は海上運送法の「人の運送をする事業」にあたらず、事業としての国への届け出が不要。遊漁船やプレジャーボートを転用する場合や、ダイビングツアーを行う業者と、船を運航する業者が別々のケースもあり、全国で誰が、何隻を運航しているかも把握できていなかった。

そうしたなか、国に代わって小型船を検査する特別民間法人「日本小型船舶検査機構(JCI)」が近く、船の所有者に対して、船舶安全法に基づいて検査時に申告する項目に「ダイビング目的での船の使用の有無」を追加する。「使う」と答えた場合、ダイビングに使う器材などを考慮して検査する。所管する国交省が近く認可する方針だ。

ダイビング船は空気ボンベなど重い潜水器材を多く積むため、同じ規模でも釣り船などと比べて、乗船可能な定員は少ない。今後はさらに注意を促すが、現状は知識に乏しい業者もいて、転覆事故につながるケースもあった。

祖業の地は今、三菱重工系です。

親会社の常石造船が決断

常石造船(広島県福山市)は2025年6月26日、グループ会社の株式会社三保造船所、神田ドック株式会社、三井E&S造船株式会社、由良ドック株式会社、株式会社三井造船昭島研究所の5社について社名を変更するとともに、造船セグメント全社の企業ロゴを常石グループのグループロゴへ統一すると発表しました。

実施日は6月30日。旧社名と新社名は以下の通りです。

・株式会社三保造船所→常石三保造船株式会社

・神田ドック株式会社→常石呉ドック株式会社

・三井E&S造船株式会社→常石ソリューションズ東京ベイ株式会社

・由良ドック株式会社→常石由良ドック株式会社

・株式会社三井造船昭島研究所→常石造船昭島研究所株式会社

これに伴い、80年以上の歴史を持つ「三井造船」の名称は消滅することになります。

なお、今回の社名変更は、造船セグメントにおける資本構成の見直しに伴うものであり、急速に変化する海事産業の事業環境に対応し、今後も持続的な成長を実現するための取り組みの一環と説明しています。

三井造船は1917(大正6)年11月、三井物産の造船部として岡山県児島郡日比町玉(現在の玉野市)で創業すると、玉造船所として独立したのち、1942(昭和17)年1月に三井造船へと商号変更しています。

その後、1978(昭和53)年6月に昭島研究所(のちの三井造船昭島研究所)を開設。2018年に純粋持株会社化し、三井E&Sホールディングスが誕生するとともに三井E&S造船が生まれています。

しかし、厳しさを増す造船事業に見切りをつけた三井E&Sホールディングスは、2021年に三井E&S造船の艦艇事業を会社分割し、新会社株式を三菱重工業に譲渡するとともに、商船事業を主な事業とする同社株式の49%を常石造船へ譲渡。翌2022年には、常石造船へ三井E&S造船の発行済株式の17%を追加で譲渡していました。

四国は造船所も多いし、船主も多い。最終的に、四国、中国地方、そして九州の造船所が最後まで残るような気がする。日本最大の海事エリアは間違っていないかな。

「日本最大の海事都市を目で見て確かめよう」と、愛媛県今治市にある今治明徳短大の1年生39人が26日、国内最大手の「今治造船」今治工場(同市小浦町)を訪ね、海事都市の現況と製造現場を学んだ。

参加したのは、ライフデザイン学科に学ぶ39人。内訳はミャンマー人28人、日本人8人、中国人3人と留学生が多い。この日は「地域活性化論」講座の一環で訪れ、ほとんどの学生にとって造船所の見学は初めてだった。

まず、映像で造船の概要について学び、今治造船グループの建造量シェアは国内で36%、世界で4・7%に及ぶことや、2月には建造船が3000隻に達したことなどを聞いた。また、今治には造船、海運、金融、保険、教育などの海事関連機関が集まり、日本最大の海事都市を形成していると説明を受けた。

造船現場では、重さ400トンほどのブロックごとに鋼鉄の素材がドックに運び込まれ、つなぎ合わされる場面などを見学した。ミャンマーから留学している男性のアウンチョーナインさん(25)は「大きさにもつくり方にもびっくりしました。ミャンマーの家族にも話して聞かせたい」と興味深そうに語った。

地域活性化論の講座では今後、和船による水軍レースに学生らが参加するほか、特産のタオル工場などを見学して今治の特性を学ぶことにしている。【松倉展人】

中国の造船所の存在がある限り、今治造船のやり方でないと戦えないと思う。船の質は別にして船価で大きく差があれば船主は中国に流れる。しかも中国の場合、中国政府が融資や傭船で中国で船を建造すれば有利な特典を保証しているとの話を聞く。

トランプ大統領が中国建造船に対して負担を課すと言っている時に、行動するのが勝負としてはベストに思える。

日本の他の造船所は合併やグループ化しないと生き残れなくなる可能性が高くなったと思う。(中型及び大型船建造の造船所)効率化で引き離されたら、赤字覚悟で受注するか、他の造船所と設計や工作基準を共有化しか選択肢はないと思う。それでもかなり厳しいと思う。規則やいろいろな規制が厳しくなりすぎだと思う。

日本の大学には造船課はほとんどない。海洋とか、工学部の一部で造船を教えているが、基本的な理論であって、建造とかの専門的な事は教えていない。日本の大学は実戦に関しては欧米に比べてかなり遅れている。造船に関する参考書や専門書にしてもいつの時代の情報やサンプル化と思うほど古い。人材に関してもかなり厳しいだろうね。そういう意味では、効率化と共有化しかないと思う。同じ図面で連続建造すれば、コストは下がるし、効率は上がる。設計の人材がいなくても同じ図面を使うので問題はない。ただ、変わった船や特殊船の建造になれば、昔の船価が参考にならないほどコストアップになると思う。海運会社が持つ船のタイプ次第では代替船の建造が難しく、倒産になるパターンが出てくるかもしれない。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

今治造船はかつての中堅造船会社、一方のJMUは石川島播磨、住友、JFE、日立といった大手が集結してできた会社。それでも縮小均衡には逆らえず今治造船の傘下に。

昔の人が聞いたらひっくり返りそうな結果になりましたね

今治造船はJMUが抱える防衛省案件を欲しがっている、重工2社は造船なんて切り離したい。

両社の利害が一致した結果か?しかしJMUの経営に一族経営の会社が口を出す状態はJMUにとってもまた国防のとっても不幸な結果になりそうですな。

造船最大手の今治造船(愛媛県今治市)は26日、2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU)への出資比率を6割に引き上げ、子会社化すると発表した。JMUへの出資比率は今治造船が30%、JFEホールディングス(HD)とIHIが35%ずつで、JFEとIHIから株式を取得する。

【写真】ドック内ではコンテナ船の建造が進んでいた(2024年3月、JMU津事業所で)

取得額は非公表。JMUとの連携を強化することで、中国・韓国勢に対抗する。

効率だけを考えれば、ベストに近い選択だと思う。今後、建造や設計などの全ての基準を今治造船の基準に合わせると思う。同じ設計や仕様で建造した方が効率は良いし、メーカーとの価格交渉にも有利であろう。ただ、船の質を下げる方向へ向かう造船所は残念に思うかもしれないが、昔を知っている人達はそんなに多くないので、今治造船の事しか知らない人達が増えるだろう。

ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。

運搬船とか中国、韓国と国際価格で勝負する分野はスケールメリットでコストカットやるしかないからね

一方自衛隊向けの艦艇は、三菱重工やIHIがやるのだろうな

今後も商船を造る所は吸収合併が行われるだろう

JMUには日本鋼管も加わってますね。大きい会社でしたが合併で

名前が消えて知ってる人も少なくなりました。

国内造船首位の今治造船(愛媛県今治市)は26日、2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市)への出資比率を現状の30%から60%に引き上げ、子会社化すると発表した。

糸魚川市のタンカー船を運行する会社が、新潟地裁高田支部から破産開始の決定を受けたことがわかりました。

民間の信用調査会社「帝国データバンク」によりますと、糸魚川市の「山弘海運」は2017年3月に設立され、糸魚川市の姫川港に停泊するタンカー船を中心に運行業務を請け負い、2024年2月期には年収入高約1億6500万円を計上していました。しかし、以前から厳しい収益環境が続いていたなかで前代表が死去。その後、現代表が代表に就任するも先行きの見通しが立たず、今回の措置となったということです。負債は、約2600万円とみられています。

軍とか、海上自衛隊の船の修理や建造は国家保安やセキュリティーの問題があるから簡単ではないと思うよ。中央日報の記者はどこまで理解しているのか知らないけど、日本だって外国人労働者がいる。中国人の労働者も結構、日本の造船所で働いている。アメリカ軍の仕事を貰えば、中国人労働者を排除する必要があるかもしれない。誰がスパイなのか、スパイでなくても、誰が情報を売るかわからない。いろいろな管理やセキュリティーの事を考えると、それなりの仕事が貰えないのなら関わらない方が良いかもしれない。

アメリカに中国建造商船にかんして高い入港税なり、高額な追加費用を長期間、継続するように頼んだ方が一般商船の仕事は増えると思う。

米国海軍艦艇維持・整備・補修(MRO)市場に中型造船会社まで飛び込んでいる。受注量の減少で新しい事業が必要であるうえ、MRO市場が米艦艇建造市場まで拡張する可能性があるという期待のためだ。

造船業界によると、HJ重工業とSKオーシャンプラントがMRO事業進出を宣言した中、大韓造船とケイ造船も進出を検討している。昨年、中型造船会社の業績は悪くなかった。大韓造船とケイ造船、HJ重工業など中型造船3社は造船業「スーパーサイクル」を迎え、昨年は黒字を出した。大韓造船は昨年、営業利益が1581億ウォンで、営業利益率は14.7%と過去最高だった。ケイ造船とHJ重工業(造船部門)は営業損失から抜け出した。

しかし楽観はできない。昨年の受注量が前年比で減少したからだ。韓国輸出入銀行海外経済研究所が発表した報告書「2024年中型造船産業動向および示唆点」によると、国内中型造船会社の昨年の受注量はタンカー25万CGT(標準貨物船換算トン数)と、前年比で40.8%減少した。年末基準の受注残高も前年比4.6%減少した。報告書は「建造量を大きく超過する受注を達成できなかった」と指摘した。

こうした状況でMROは中型造船所の新たな事業として注目されている。米海軍MRO事業は現在のところ特定「免許」が必要ない。大型造船所を除いて米MRO事業への公式進出を宣言した造船会社はHJ重工業とSKオーシャンプラントだ。両社は韓国防衛産業企業の免許は持つが、米海軍艦艇整備協約(MSRA)は取得前だ。

今年1月、米国は非戦闘艦MRO事業にMSRAがなくても入札できるよう規定を変えた。16日の企業説明会で米海軍MRO事業進出を発表したSKオーシャンプラントの関係者は「規模が小さい韓国護衛艦と警備艦の建造・修理経験が豊富であり、米海軍MRO事業も十分に可能」と説明した。ケイ造船と大韓造船はMRO事業への進出を検討している。ケイ造船の関係者は「MRO事業には防衛産業免許が必要でなく、過去に特殊船建造経験があり、進出を計画中」と話した。

ある造船業界の関係者は「MROをカーセンターの概念でみると、バンパーだけを交換する修理もあり、全体的な修理もある」とし「参加会社が多様化し、今後MRO物量も増えれば、大手は大手、中堅は中堅で各規模に合う事業を引き受けることができるだろう」と述べた。

Sam Chambers

The Japanese government will issue a major new shipbuilding directive next month, aimed to revive an industry it used to lead the world in, as well as using the nation’s yards as a bargaining chip in trade talks with the Donald Trump administration in the US.

Using the 2022-promulgated Economic Security Promotion Act, Tokyo will aim to revive dormant shipbuilding and repair docks and support the construction of new shipbuilding facilties both at home and overseas.

Tokyo and Washington are also close to establishing a Japan-US Shipbuilding Revitalization Fund, with Japanese yards pitching to build car carriers and LNG vessels, as well as investing in yards in the US.

The two nations are also discussing naval ships and icebreakers, as well as ways to build a maritime supply chain between Japan and the US that is not dependent on China.

China currently holds 70% of global shipbuilding capacity and nearly 90% of repair capacity. Japan’s share of shipbuilding volume was about 50% in the early 1990s, but has now fallen to around 10%.

Both Japan and South Korea have been holding many meetings with US officials in recent months to try and pivot away from China’s maritime dominance. In October, the Trump administration is set to enact increased port fees on Chinese-linked tonnage calling in the US, one of a host of measures the US government is taking to try and curb China’s growing maritime power.

OHKが週末に配信した主なニュースから、関心の高かったものを紹介します。

【1位】飲食店の「ふ~太」など運営…F管理(旧:風来坊)など2社破産開始 負債約5億7000万円か【岡山】(5/9)

【2位】三井E&S 造船から撤退 造船会社全株式を常石造船に譲渡 造船は玉野で創業100年以上の歴史【岡山】(5/7)

【3位】JR西日本グループのホテル会社 ホテルグランヴィア岡山の運営会社など4社吸収合併へ【岡山】 (5/7)

【4位】母親と男児2人が車にはねられ、母親死亡 過失運転致傷の現行犯で20歳の女逮捕【香川】(5/7)

【5位】JFEホールディングスが中期経営計画公表 西日本製鉄所では福山地区の第4高炉完全休止へ(5/8)

<OHKWEB調べ>

岡山放送